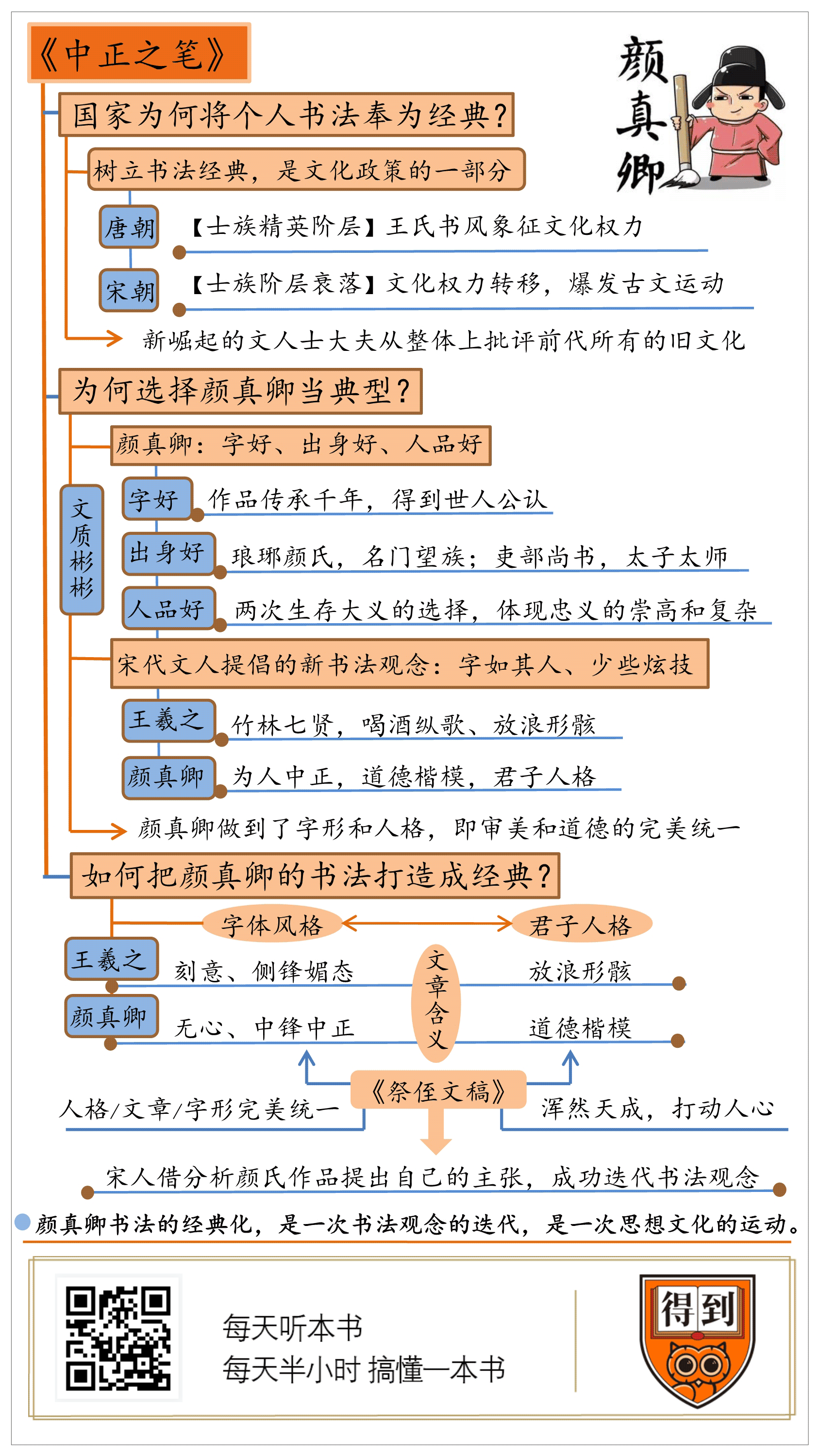

《中正之笔》 刘玄解读

《中正之笔》| 刘玄解读

关于作者

倪雅梅,美国堪萨斯大学教授,芝加哥大学博士。主要研究领域为中国艺术史。著有 Donors of Longmen 等专著,发表过多篇关于佛教和书法的学术论文。

关于本书

在《中正之笔》中,作者倪雅梅认为,颜真卿在艺术上的声誉并不是单纯的审美选择,也是基于一些政治原因。她告诉我们,颜真卿的地位是宋代几位重要文人,有意塑造出来的。他们将书品等同于人品,并且大力弘扬颜真卿的书法风格,他们的目的,是希望借颜真卿,表达自己的政治和道德主张。

核心内容

颜真卿书法的经典化背后,是一次书法观念的迭代,一次思想文化的运动。这本书不只是在讲颜真卿书法的经典化,作者更是透过书法的经典化这个独特的视角,去审视古代社会中政治权力对文化艺术的影响。

你好,欢迎每天听本书,本期为你解读的书叫《中正之笔》。这本书讲的可不是蒋介石蒋中正,也不是专谈笔的。这里的“中正”,形容的是一种书法风格,就是唐代书法家颜真卿的书法风格。

如果你学过书法,入门的时候,老师很可能会推荐你学颜体。他们的理由一般都是,书法入门,就该选颜真卿这样平和规范的风格。他们还会告诉你,书法是字如其人,颜真卿为人正直,人正才会字正。反过来,字正则人正。所以学习颜体,也是修炼品格的捷径。

文如其人、字如其人,这些话我们都听过很多遍了。但是稍微仔细想想,又会发现这种说法今天看起来有点儿可疑。《水浒传》里的那个大奸臣蔡京,就是北宋著名的书法家。你看,这种反例已经存在了近千年了,字能不能代表一个人的品格,按说应该早就有了答案。那为什么“字如其人”这说法还坚挺地存在呢?

这本书就可以回答这个问题。它的结论是,宋代文人出于政治目的,强行在字体和人格之间制造了这种联系。而颜真卿,就是为了制造这种联系树立的典型。换句话说,字如其人的颜体是宋代文人推广自己政治主张的一种工具。

怎么样,这个结论,是不是听起来有点大胆?

能提出这样大胆的结论,是因为作者不是中国人,而是一位美国汉学家。她的名字叫倪雅梅,在美国堪萨斯大学教书。像她这样的汉学家研究中国文化,不会受到陈规俗见的影响,反而可以对某些我们熟视无睹的文化现象,提出新的解释。所以,与其说这本书在讲颜体书法的经典化,倒不如说作者是透过颜体的经典化,用独特的视角审视古代社会中政治权力对文化艺术的影响。

下面我们就按照作者的这个思路,分三部分来讲这本书。颜体的经典化,背后是一次书法观念的迭代。这件事发生在宋代,那么我们首先要回答的问题就是,宋代人为什么要这么干呢?其次,他们为什么要选颜真卿当典型?第三,他们是怎么把颜真卿的书法打造成经典的?

好,我们开始讲第一部分。我想请你先思考一个问题,为什么要把一个人的书法立为国家承认的经典呢?肯定不会只是因为这个人的字写得好看吧。如果只是选学写字的范本,你可以选王羲之、赵孟頫,这是审美选择。但是,把一个人的书法奉为经典,提倡人人都学他的字体,在官方的文书中都用这个字体,这就到了政治层面了。没有国家推行,这件事是做不起来的。那国家为什么要这么干呢?因为树立书法经典,是文化政策的一部分。

第一个这么干的人,是唐太宗。唐太宗随父亲起兵灭隋,建立唐朝,开拓疆土。他在军事上完成统一之后,也想要从文化上重新统一中国。他搞了一系列文化政策,比如设立弘文馆、征集图书、建立地方学校等等。树立一个书法经典,就是他整体计划的一部分。唐太宗这么做,对他来说好处很明显。国家树立的书法经典是文化权力的象征,能帮助他推行整体的文化政策。他这么想,是因为他有一个现成的选择——王羲之。

这里我们稍微解释一下。从汉末到唐初,世家大族形成的士族阶层是当时政治的主导力量。王羲之的家族琅琊王氏,就是其中的代表。因为王家在两晋时期声望特别高。他们家族里最著名的人叫王导,是东晋的建国功臣,也是三朝老臣,权力很大。两晋之后,王氏一直是南方士族精英阶层的代表,有很大的影响力和号召力。

在两晋之后的150多年的时间里,南北朝长期对峙,一个政权平均也就持续35年。这些不太稳固的政权,都很想拉拢像王氏家族这样的世家大族,获得他们的支持。这些政权就得想办法表达自己拉拢的意愿吧。这时候,王羲之的书法作品,就成了他们表达这个意愿的工具。因为士族阶层觉得王羲之的书法是他们文化的代表,所以,南北朝的很多皇帝都推崇王羲之的书法,他们会花大力气收集王羲之的真迹。这样来看,王羲之的字除了好看,还被加上了一层文化正统的意义。到了唐太宗的时候,这已经成了一种传统。而且唐初的时候,南方士族阶层依然很有权势。唐太宗想要获得他们的支持,树立王羲之成为国家经典,就是一种简洁高效的政治手段。

唐太宗也花了很大力气搜集王羲之书法的真迹。他还让宫廷书法家,都来临摹王羲之,再把摹本赐给其他的官员,作为官方范本。推崇到了这个份儿上,王羲之的书法很快就在国家层面上成了经典。他的风格也就成了官方认定的风格,我们叫它王氏书风。后来宋朝也继承了这个传统。在宋代早期官方的书法教材《淳化阁帖》里,有一半都是王羲之和他儿子王献之的字。从唐代到宋代,士族、官员,都学王羲之。各种手抄的书籍、官方的文书还有考卷上,也都是用的王氏书风来写字。

但是,从唐朝到宋朝,中国的社会结构发生了一个重大的变化,士族阶层衰落了。所以推崇王羲之书法在政治上的好处,就不存在了。光剩下写得好这一点,还想保持国家级经典的地位,可就有点立不住了。更重要的是,士族衰落的同时,和他们先天对立的文人士大夫阶层兴起了。文化权力从士族手中,转移到了文人士大夫手中。新掌权的阶层,当然希望树立自己的文化权威,他们就得推翻之前士族的旧文化,推出一套代表自己的新文化。

宋代文人中,以欧阳修为代表的文人群体,掀起了一场声势浩大的文化改革。他们把改革的矛头首先指向了文章,这就是我们在语文课上学过的古文运动。古文运动的核心主张,就是反对当时形式大于内容的写作风格,提倡文章要言之有物。当时流行的文章风格,为了写得漂亮,喜欢运用对仗、排比、用典等等各种修辞方法。这些修辞一旦泛滥,就成了为了修辞而修辞,为了炫技而炫技。文章想说什么,反而让人觉得不知所云了。

这场文化改革,还涉及好多其他的文化艺术门类。而在书法领域,批评的焦点就是王氏书风。宋代文人批评王氏书风的理由,跟古文运动的理由其实差不多。如果你看过王羲之的字,你就会发现,他的运笔非常华丽,笔画中含有夸张的起伏波动。这种特点,很难形容,我强烈建议你重新看一下《兰亭序》,体会一下。如果勉强形容一下的话,可以说就像是舞蹈的动作。而在宋代文人看来,后人模仿王氏书风,已经演变成了一场大型的炫技表演。模仿出来的这些字,就是做作的舞蹈动作,跟当时流行的华丽文风一样,形式大于内容。

所以说,宋代新崛起的文人士大夫阶层是从整体上批评前代所有的旧文化。他们觉得形式大于内容,就是士族文化传统最核心的弊病。这个问题可不只在文化层面上,更体现在思想层面。这是什么意思呢?在当时的文人看来,文化艺术应该是君子人格的外化。《论语》里孔子说过一句话,“文质彬彬,然后君子”。文和质,可以简单理解成外在和内在,形式和内容。这句话不仅用来形容人,也用来形容文章、书画。只有形式和内容都很美好,才称得上是君子所为。换句话说就是道德是审美的前提。文人觉得,推崇王羲之只考虑了外在审美,没有考虑内在道德。所以,他们迫切地想要找到一种新的书法风格,来扭转这样的风气。这种新的书法风格,就成了让整个社会恢复儒家文化传统的一个切入点。

那什么才是更好的书法风格呢?当然就是符合“文质彬彬”这个指导思想的了。所以,除了字要写得漂亮,宋代文人还特别重视人品好这一点,而且,字好和人品好应该是圆融一体的。下面我们就进入第二部分,看看宋代文人是怎么根据这条标准选了颜真卿的。

宋代大儒朱熹讲过一个故事,可以说反映了当时文人的普遍心理。他说自己早年学习曹操的书法,好友刘珙学的是颜真卿的书法,他就对刘珙说,范本当然是越古老越好了。而刘珙反驳说:我学的颜真卿是唐代的忠臣,而你学的人呢,可是汉代篡权的贼子啊。朱熹就无言以对了。他因此得出了一个结论,取法不可不端也。意思就是说,选择书法范本一定要慎重,要从根本上就选对。这个根本,指的就是作者的人品要好。

所以,宋代文人提倡的新书法观念,简单来说就是字如其人、少些炫技。为了阐明主张,他们需要一个例子来说明什么样的书写才是这样的。他们能找到的最好的例子,就是颜真卿。

为什么说颜真卿就是最好的例子呢?因为字好、出身好、人品好这三条标准,他一个人全占了。我们分别来看看这三条标准。

王羲之和颜真卿的字写得都好,这一点不用我多说,那是千年以来公认的。出身方面,颜真卿他们家族叫琅琊颜氏,跟王羲之他们家一样都是世家大族。颜真卿曾经在文章中暗示,他们家是儒家八派中的颜氏一脉。那本有名的《颜氏家训》,就是他家在北齐的祖先颜之推写的。颜氏家族在唐代也非常显赫。颜真卿自己就是四朝元老,官做的也很大,官至吏部尚书,还被奉为太子太师。

你看,出身又好字又好,王羲之有的条件颜真卿都具备,而且,他还有人品好这个加成。按我们现在的标准,王羲之的人品也没什么不好,只是,他不是儒家文人欣赏的君子人格。王羲之是魏晋名士,他留给历史的身影是竹林七贤的那种范儿,喝酒纵歌、放浪形骸。王羲之最有名的文章《兰亭序》讲的就是他们一群人开酒会,曲水流觞,特别风雅。北宋的儒家文人或许内心会向往这种生活,但拿他来当人格的榜样,肯定不行。文人的理想人格是君子。孔子说,君子要持重、庄重。王羲之显然不是这样的。

而颜真卿不仅生活作风符合君子形象,而且他的君子人格是经过考验的。颜真卿经受的考验可是关乎生死的终极考验,也就是要不要“舍生取义”。更重要的是,颜真卿不仅做到了“舍生取义”,他的故事还充分体现了“舍生取义”的崇高和复杂。为什么这么说呢?因为他一生中,两次面对要不要“舍生取义”的大关节,却做出了截然不同的选择。这种对比充满了戏剧性,特别能引起宋代文人在道德上的共鸣。

我们来看看这两段故事。颜真卿第一次面对生存和大义的选择,是在安史之乱的时候。颜真卿家族的很多人在这场战争中都成了忠勇的表率。他的堂兄颜杲卿在一次战役中被俘,因为慷慨陈词惹怒了安禄山,被残酷折磨致死。同样是带兵平乱,颜真卿也跟堂兄一样深陷困境。不过,他因为战略需要,最终选择了撤军自保。今天看来,颜真卿这么做是经过深思熟虑后,为大局而做出的妥协,是为了保住大唐的江山。但是,颜真卿本人却陷入了痛苦中。他一方面觉得自己的选择是对的,另一方面,又为自己没有像堂兄一样以就义来明志而感到很痛苦。换作是你,你是不是也会纠结,别人能不能理解你的选择呢。你可能也会产生自我怀疑,面对同样的情况,堂兄选择誓死抵抗,自己却跑了,是不是自己还不够忠义呢?

带着这样的愧疚,颜真卿在晚年第二次面对类似局面的时候,做出了截然相反的选择。那时候,安史之乱早已结束,但大唐政局依然动荡,颜真卿被派去劝降当时的一伙儿叛军。他明知自己凶多吉少,却欣然前往,因为他把这个使命,看成了自己注定要面对的选择——当年已经逃避过一次,几乎愧疚半生,所以更不能回避。他把这次机会,当成了实践自己忠义信仰的方式。面对叛军的各种劝说、威胁、恐吓,他都不为所动,不断用儒家大义斥责叛逆,最终被叛军所杀。

这个结局当然是一个不幸的悲剧,但这个悲剧反而成全了他,让他在临终之时终于可以说出,自己无愧儒家的信条,继承了堂兄的遗志,证明了自己的忠义。你肯定也会有这种感觉,颜真卿的这两次选择,形成了强烈的戏剧张力,体现出了忠义的崇高和复杂,特别值得玩味。所以宋代文人很喜欢讲颜真卿的故事,把他当作了道德的楷模。颜真卿为人中正,就是理想的君子人格,这个判断,也因为宋代文人的推崇,从此深入人心。这个被理想化了的颜真卿,就成了唯一的颜真卿。而实际上,颜真卿当然不是完人,不是方方面面都能符合君子的标准。比如说他信道教,求长生,在欧阳修看来,这就是一个道德瑕疵。不过,文化就是有这种能力,通过筛选、评论,让流传的说法几乎只剩下我们需要的那些。一个人的复杂性,就这样被掩埋在历史的尘埃中了。

颜真卿这个例子虽然很合适,但是想要达到目的,借颜真卿的书法,来推广文质彬彬这个思想观念,宋代文人还需要做很多工作。第三部分,我们就来说说宋代文人是怎么做到的。他们借分析颜真卿的作品提出自己的主张,还不断重复,就这样成功地迭代了书法观念。

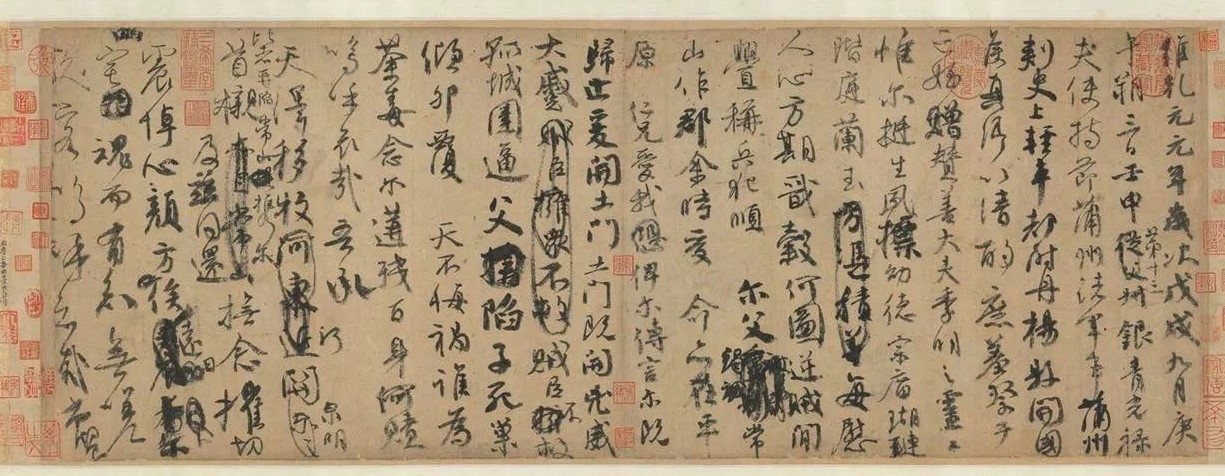

你想,想要说明一个人的字字如其人,除了夸夸这个人人品又好、字又好,还必须得有作品能说明。这幅作品中可以自然流露出这种人格特质,这样观点才能成立嘛。颜真卿就有这么一幅作品,特适合拿来体现他的君子人格。这幅作品就是著名的《祭侄季明文稿》,意思就是在侄子颜季明的葬礼上要念的祭文草稿。颜季明是他的堂兄颜杲卿的儿子,这个年轻人跟他的父亲一起慷慨就义,一起被处死了。这篇祭文,就写在颜真卿撤军之后。当时安史之乱还没有结束,他侄子颜季明的头骨被送了回来。你想,这不正是颜真卿最彷徨、最愧疚的时候吗?侄子的头骨,极大地刺激了他种种复杂的情感,让他写下了这篇名垂千古文章。

这篇祭文一般简称为《祭侄文稿》,被称为天下第二行书。第一行书就是王羲之的《兰亭序》。《祭侄文稿》是颜真卿最重要的作品,也是国宝级的艺术品,地位可以说跟《蒙娜丽莎》差不多。宋代以来,它一直都在宫廷或者顶级藏家的手中,现在藏在台北故宫。台北故宫每次把它拿出来,都能成为轰动一时的大事。

宋代文人就是靠分析像《祭侄文稿》这样的书法作品,来阐发字如其人的书法观念的。具体来说,就是在审美层面的字体风格和道德层面的君子人格之间,建立一种内在的联系。为了建立联系他们借助了“文章的含义”这个媒介。

他们是这样解释的。颜真卿没有坚守平原郡,虽然是情势所逼,但是他对堂兄、侄子一直抱有愧疚,这种复杂的情感,完美地体现在了《祭侄文稿》中。这篇文章,不仅文字内容写得让人声泪俱下,它的字形也同样体现了这种情感。书写的急促、混乱,让悲愤的情绪跃然纸上,甚至连里面涂改的痕迹,都被看作是真情流露。就像北宋文人黄庭坚说的,《祭侄文稿》的文章和字法都极为动人。

《祭侄文稿》之所以动人,就是因为人格、文章、字形完美地统一在一起,而且浑然天成。更重要的是,它不仅代表颜真卿个人的感受,更代表了文人士大夫普遍的生命体验。文人最高的人生理想,就是为国家尽忠,面对忧患,他们都会感到一种无能为力的愧疚。从字形来看,《祭侄文稿》中的那种急促,就可以解读成对安史之乱,甚至对一切不平乱世的悲愤感受。而里面的那种混乱,是不是就可以理解成现实中的无力,跟渴望舍生取义的崇高之间的矛盾呢?字形,借着文章意义的加成,成了人格的体现,也获得了更丰富的表现力。

颜真卿其他的很多作品,宋代文人也都做了类似的处理。比如他的另一篇名作《争座位帖》。安史之乱之后,大唐政局依然不稳,朝廷中朋党长期竞争,颜真卿也深陷其中,几经沉浮。他在这时候写的《争座位帖》,表面看是在批评一位姓郭的将军没有按照常规来排座位。但是在宋代文人看来,它体现的是颜真卿捍卫儒家纲纪的忠义之心。欧阳修说,颜真卿的字刚劲独立,就像他的为人一样。

字形和人格之间的内在联系建立好了,字如其人的书法观念也就成立了。这样,宋代文人就可以用颜真卿的作品来批评王氏书风了。北宋文人特别强调,颜真卿的这些书法作品,能展现出他的人格特质。这是因为颜真卿是“无心”的,他们特别崇拜艺术创作中这种“无心”的状态,就像是夸奖一个美女,美得天然去雕饰。这种美的对立面,就是刻意、做作。而王氏书风,最大的缺点就是刻意、做作。这样,文人强调颜真卿的无心,既是树立了自己的标准,也是打击了对立面,一举两得。而打击了王氏书风,就等于打击了士族的文化,可以说是一举多得了。

而且,他们在分析颜真卿作品的过程中,还找到了一个打击对立面最为有用的观点,就是中锋用笔。我们先简单解释一下中锋和侧锋,这是握毛笔的两种方法。中锋就像我们一般印象中拿毛笔那样,笔要垂直于纸面;侧锋有点像我们用铅笔、钢笔写字的姿势。学过书法的人应该都有这种体会,中锋用笔写起来更费劲。但是老师依然会要求你,中锋为主,侧锋为辅。如果夸一个人写字写得好,也常常会说他“笔贯中锋”。好像中锋就更好、更高级一些。

但这种观念,其实是颜真卿成为经典之后才成为主流的。颜真卿的字有一个特点,就是写字的时候用的是中锋。而以王羲之为代表的传统书法,都是用侧锋的。这个差别为什么特别重要呢?我们来看看苏轼是怎么说的。苏轼说,颜真卿的字是中锋直下,绝无媚态;锋势中正,直抵仓颉。这里,媚态就是在批评王氏书风。中正和媚态,颜真卿书法和王氏书风在风格上的差异,就这样被解释成了一种用笔技法上的不同。中锋写得就中正,侧锋写得就是媚态。

所以北宋文人批评王氏书风,提倡颜真卿,最后就落实到了改革书写习惯上。当社会普遍接受了中锋用笔,所有的文人学子都选择中锋用笔的时候,侧锋用笔的王氏书风,不是就被彻底颠覆了吗?这样,跟王氏书风一体的士族文化传统,不也就一起被彻底颠覆了吗。

于是,颜真卿的书法就成了一种能够替代王氏书风的风格。这种风格最集中的体现就是颜体。颜体这个称呼,是欧阳修提出来的。他在自己的书法著作里,收录了颜真卿最后十年的楷书,而且大多数都是具有历史价值的公共纪念碑。这里比较典型的有《颜家庙碑》,这个碑现在存在西安碑林。所谓颜家庙碑,就是一篇写给父亲和宗族的纪念文章。因为一开始就是要作为永久纪念刻在石碑上,颜真卿写的时候,自然也要努力达到他最高的艺术水准。我们前面所说的颜真卿风格的各种特点,都体现在了这些碑文中。欧阳修选了一系列这样的碑文,来说明颜真卿书法的好。正是欧阳修的选择,定义了我们现在所说的“颜体”。

围绕颜真卿书法的这种观点,可不是只有一两个文人在说。整个以欧阳修为首的文人集团,几乎人人都这么说。这样的重复,形成了一股强大文化力量。这个强大的文化力量,不仅打击了士族文化的传统,也让他们所提倡的这些观点,包括字如其人、无心、中锋、颜体等等,都变得深入人心,成为中国书法的主流观念。直到今天,我们依然信奉它们。

《中正之笔》这本书我们就讲完了。

书法始于魏晋。在唐朝,王羲之的书法成为官方认定的经典,王氏书风成了士族阶层文化权力的象征。同时,唐宋时期,文人士大夫掌握了文化权力,他们就需要确立一套属于自己的新文化,一套符合儒家观念的文化。于是,他们掀起了一场文化改革,从古文拓展到更多的文化艺术领域,其中就包括书法。为了更好地说明自己的主张,他们选择了颜真卿作为典型。因为颜真卿符合儒家理想的君子人格,颜真卿的书法也做到了字形和人格,也就是审美和道德的完美统一。于是,颜真卿的书法成了反对王氏书风的有力武器。

宋代文人把颜真卿的书法作品和他的人生经历编织成故事,解释了风格和人格、书品和人品怎样高度统一。他的无心可以针对王氏书风的刻意,他的中正可以针对王氏书风的媚态,他中锋用笔可以针对王氏书风的侧锋用笔。所以说,北宋文人是借颜真卿来表达自己审美主张;又是借审美主张,来申明道德主张和政治主张。这样,颜真卿的书法就成了批评旧文化传统,树立新文化传统的有力武器。这场观念变革带来的结果就是,“道德是审美的条件”成了一种普遍观念。到今天,我们在评判艺术家和艺术作品的时候依然会说德艺双馨,就是受到这种传统观念影响。

撰稿:刘玄 脑图:摩西脑图工作室 转述:杨婧

划重点

1.道德是审美的前提。文人觉得,推崇王羲之只考虑了外在审美,没有考虑内在道德。

2.文化就是有这种能力,通过筛选、评论,让流传的说法几乎只剩下我们需要的那些。一个人的复杂性,就这样被掩埋在历史的尘埃中了。

3.这个强大的文化力量,不仅打击了士族文化的传统,也让他们所提倡的这些观点,包括字如其人、无心、中锋、颜体等等,都变得深入人心,成为中国书法的主流观念。直到今天,我们依然信奉它们。