《中国近代史大纲》 青铜文化解读

《中国近代史大纲》| 青铜文化解读

关于作者

蒋廷黻,1911年留学美国,哥伦比亚大学博士,曾先后任南开、清华历史系主任,是梁启超“新史学”主张的接班人。在任清华历史系主任期间,蒋廷黻参照美国大学制度对清华大学历史系进行了全面的改革,使之迅速成为了全国一流的史学阵营。1935年他被蒋介石请到国民政府做官,做过外交官、行政院政务处长等职位,1949年后去了台湾,一直担任“中华民国驻联合国代表”。蒋廷黻利用精通外语和外交官的身份,将清宫原始档案与多国外交文献做对比,把中国放在了世界大潮里研究,才得出了“实现近代化,才能救国”的观点。

关于本书

本书最早出版于1938年,全书篇幅并不大,但在近代史研究中的分量却极重,是这个领域的“开山之作”。书中核心观点是,从鸦片战争、洋务运动、太平天国到辛亥革命,这是中国人学习西方近代文明,追求富强的进步过程。这些事件的本质都是在中国遇到生存危机时,所进行的各种探索。作者认为,“近代化”是帮助中国走出危机的最优先级方案,外交必须全力配合。今天去读这本书,我们会发现,中国从改革开放以来,全面以经济建设为中心,其他工作,比如外交上的韬光养晦,积极加入世贸等,都是配合这个中心。上世纪70、80年代四个现代化的提法,也与蒋廷黻提出的方案暗合。

蒋廷黻的近代化方案虽然最后失败了,但是与其他方案的失败不同,这个方案错在了超前。我们重读这本书,是要了解这种超前的智慧是如何诞生的。在当时危机重重、解决办法也众说纷纭的情况下,如何做选择,如何看到决策的优先级。

核心内容

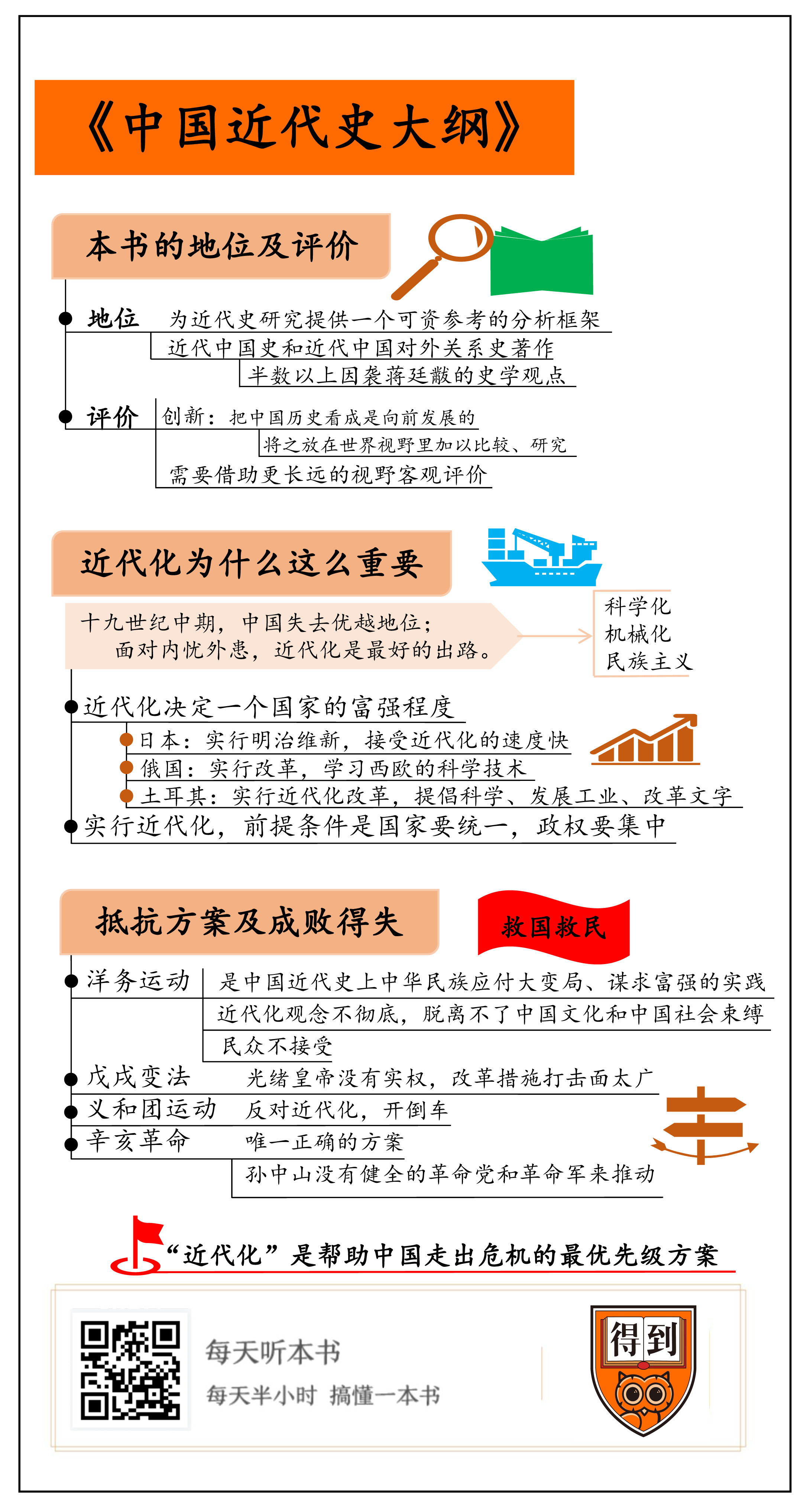

近百年来,中国的根本问题是近代化问题,近代化程度决定一个国家的富强程度。十九世纪中期,中国的国门被外国的坚船利炮打开。中国失去了优越地位,而且远远落后于西方世界。这种情况下,中华民族面临一个根本问题,那就是中国能不能近代化?书中认为,近代化主要是科学化和机械化,还包括民族主义。近代化的早晚快慢以及实行的程度是决定近代国家命脉的重要因素。从日本、俄国和土耳其的例子,可以看出,近代化史越早越好,越快越好,近代化决定了一个国家的富强程度。一个国家要实行近代化,前提条件是国家要统一,政权要集中。最后,书里评判了近代史上出现的四种抵抗方案的成败得失。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《中国近代史大纲》,我大概会用27分钟为你讲述书中精髓:一个国家或民族在面临强大的压力时,如何选出最优先级的解决方案。

关于如何改变落后的中国,近代史上先后流行着四种方案:一是救亡,二是启蒙,三是翻身,四是近代化。救亡方案认为,外来侵略是中国落后的原因,抵抗外来侵略是首先任务,只有独立才能救国;启蒙方案认为,中国落后在于民众的心智,只有启蒙才能救国;翻身方案认为,中国落后在于阶级压迫,只有无产阶级推翻了反动势力,才能救国;近代化方案认为,中国落后的原因在于未完成近代化,中国必须全面向西方近代文明学习。

针对外敌入侵的问题,本书作者、近代史研究的史学大家蒋廷黻认为,只有将自己的水平线提高,外敌自可消灭。所以,经济上倡导工业化,贸易强调开放,外交上强调以平等心态融入世界,利用国际规则保护自己、发展自己,管理上强调要有一个权威的中心,这些才是“近代化”的头等任务。

蒋廷黻的这本书最早出版于1938年,全书篇幅并不大,但在近代史研究中的分量却极重,是这个领域的“开山之作”。书中核心观点是,从鸦片战争、洋务运动、太平天国到辛亥革命,这是中国人学习西方近代文明、追求富强的进步过程。这些事件的本质都是在中国遇到生存危机时,所进行的各种探索。作者认为,“近代化”是帮助中国走出危机的最优先级方案,外交必须全力配合。

能提出这样深刻的解决办法,我们得介绍一下这位作者。蒋廷黻,1911年留学美国,拿的是哥伦比亚大学的博士,曾先后任南开、清华历史系主任,是梁启超“新史学”主张的接班人。在任清华历史系主任期间,蒋廷黻参照美国大学制度对清华大学历史系进行了全面的改革,使之迅速成为了全国一流的史学阵营。在学术上,蒋廷黻主张历史研究应该突破传统考据方法,而要采用“综合分析”的新方法。史学研究要开阔视野,社会学、心理学、科学、外交等领域的前沿成果都应该为之服务。总之,在治学上蒋廷黻开创了近代研究的风气,是近代史学以及外交史学的奠基人。

1935年他被蒋介石请到国民政府做官,做过外交官、行政院政务处长等职位,1949年后去了台湾,一直担任“中华民国驻联合国代表”。蒋廷黻正是利用了精通外语和外交官的身份,将清宫原始档案与多国外交文献做对比,把中国放在了世界大潮里研究,才得出了“实现近代化,才能救国”的观点。

今天去读这本书,我们会发现,中国从改革开放以来,全面以经济建设为中心,其他工作,比如外交上的韬光养晦,积极加入世贸等,都是配合这个中心。上世纪70、80年代四个现代化的提法,也与蒋廷黻提出的方案暗合。他的近代化方案虽然最后失败了,但是与其他方案的失败不同,这个方案错在了超前。我们重读这本书,是要了解这种超前的智慧是如何诞生的。在当时危机重重、解决办法也众说纷纭的情况下,如何做选择,如何看到决策的优先级。

下面,我从三个方面为你详细讲述:首先,作为一部近代史的开山之作,这本书的地位究竟如何,在当时,学界还有哪些观点与本书不同,在出版80年后的今天,我们如何重新评价;其次,作者认为,中国的根本问题是近代化问题,近代化程度决定一个国家的富强程度,近代化为什么这么重要;最后,面对内忧外患,近代中国曾出现过多种抵抗方案,作者当时是如何评价这些方案的成败得失,我们今天又应该如何看待作者的观点。

一本出版于1938年的书为什么能影响至今呢?这得从中国的近代史研究说起。我们知道,今天学近代史要从鸦片战争学起。然而,对于清末民初的史学界来讲,却是一个不小的突破。按照中国史学传统,鸦片战争仅仅是发生在清朝的一起事件,虽然中国吃了点亏,但没什么特别的意义。可后来的史学家,却对鸦片战争大书特书,甚至将鸦片战争看成中国开始进入近代的标志性事件,这种变化的背后是什么原因呢?

简单说,就是史观的变化。人们提出了进化史观,即人类的历史发展是向前的、进步的,这与以前的循环史观不一样。循环史观认为,唐宋元明清历朝历代都是循环的,甚至有的史学家还认为远古社会才是最好的,所以中国历史上动不动就掀起一股复古思潮。而进化史观是向前看的,认为与古代相比,近代是先进的,英国、德国、法国、美国等都完成了工业化,是世界上目前最先进的国家,我们要去学习。所以,这也是蒋廷黻一个很大的创新,他既把中国历史看成是向前发展的,又将之放在世界视野里加以比较、研究。《近代史大纲》所涉及的历史,从鸦片战争讲到辛亥革命70年,其实也是晚清70年的历史。叫中国近代史,是遵从了世界史学的习惯,把这70年定性为中国追求进步,学习西方近代文明的一段历程。

这本书的写作背景耐人寻味。蒋廷黻1923年从哥伦比亚大学博士毕业回国后,先后任南开大学、清华大学历史系的掌门人。作为一个关注时局的知名学者,因为总发表文章,1935年时他被蒋介石看中,邀请他担任外交官、政务处长等职务。他早期做官也不是很顺利,中间还曾有两个月的时间被赋闲在家。就在这两个月期间,蒋廷黻应出版社之约,写出了一部仅5万字的小册子《近代史大纲》。

这里还要插一个重要的事,就是蒋廷黻与蒋介石的关系。很多人怀疑他的思想迎合蒋介石,才被重用,他的学术甚至是为当时的政权服务的。这一怀疑不符合历史事实,蒋廷黻的一生始终坚持着自由知识分子的底色,他从未入国民党,甚至在国共两党交战期间,还试图与胡适等人组织过一个自由主义的反对党来改组国民政府。他在很多问题坚持自己的想法,为官也洁身自好,还被人称为“瓷器店里的一只猛牛”。

这本书出版于1938年,也就是全面抗战的第二年,蒋廷黻一直认为只有近代化才能救中国,中国要富强,必须要懂得国际规则,必须要以一个平等的心态积极融入世界。还比如我们今天说,弱国无外交,然而,蒋廷黻认为,恰恰是弱国需要外交,因为利用外交规则可以来保护自己,发展自己。他在书里对琦善、李鸿章等人大加赞赏,因为他们用一次次智慧的外交维护了中国的利益,赢得了一个能得以自强发展的空间。由此,我们其实可见,蒋廷黻采取的是一种价值的中立立场。比如,书中写道:世界上一切的国家,能接受近代文化者必致富强,不能者必遭惨败,日本就是一个好例子。

对于抗战,作者说:“我们要仔细研究中国每一个时期内的抵抗方案,尤其要分析每一个方案成败的程度和原因,我们如果能找出我国近代史的教训,就是对于抗战建国做出了贡献了。”这样的言论,在抗战的热潮中,显得格外冷静。另外,要客观地评价这本书,我们还需要借助一个更长远的视野。比如在本书出版后的40年,改革开放至今,我们才认识到了近代化观点的巨大价值,才逐步确立了韬光养晦与对外开放的基本路线。

那学术界又是如何看待这本书的呢?本书出版前后,新史学界,也就是我们刚说到的进化史观的研究方法,一直存在有两种倾向:一是科学的史料研究,“大胆的假设,小心的求证”,对于史料的科学求证万分重视,其中,胡适是代表学者;另一种倾向是在史料基础上解释历史,这一派学者更关心历史事件的进步与否,蒋廷黻是代表学者,而这本《近代史大纲》正是他的代表作。

对待近代史这段历史,有两种不同进化的解释,一是认为英法德是先进的,是进化出来的,这些已经完成了近代化的国家值得我们要学习,这就是蒋廷黻的近代化范式。另一种后来兴起的解释,是认为无产阶级是先进的,之前是受压迫的,只有推翻了无产阶级的敌人,才是历史的进步,这是革命史范式,代表人物是范文澜、胡绳等。新中国前,近代化范式是学界主流,新中国后的30年,革命史范式是学界主流,1978年改革开放后至今,中国史学界又回归到了近代化,有时也叫现代化,为主流的状态。

总之,蒋廷黻这本书为起步不久的近代史研究提供了一个可资参考的分析框架,在1949年之前一直被沿用。在旧中国史学界,有关近代中国史和近代中国对外关系史著作,几乎半数以上都是因袭蒋廷黻的史学观点,影响十分广泛。

上面我们介绍了《中国近代史大纲》这本书的地位与影响,那么,我们下面看看“近代化”为什么那么重要?

下面来看看:近代化程度决定一个国家的富强程度。有人说,十九世纪中国面临的是“三千年未有之大变局”,这个大变局是什么呢?就是外国的入侵,国门被外国的坚船利炮打开。以前,中国在东亚国家中一直处于比较优越的地位,就像是老大哥。可是现在,与强大的西方世界相比,我们远远落伍了。面对内忧外患,我们该如何应对呢?蒋廷黻认为,近代化是最好的出路。

什么是近代化呢?近代化主要是科学化和机械化,还包括民族主义。其中,自然科学和机械工业这是近代世界文化的两个重要特征。科学机械文化发源于西欧,世界近代史就是科学机械文化的发展史。西欧之外的国家,如果接受这种文化就能生存,如果不能接受,那大多被征服,沦为殖民地。蒋廷黻认为,近代化的早晚快慢以及实行的程度是决定近代国家命脉的重要因素。近代化史越早越好,越快越好,近代化决定了一个国家的富强程度。

他举了几个例子。首先是日本。我们知道日本国土不大,也就相当于我们一个省的面积,而且日本的文化多是隋唐以来从中国学来的,可是近代日本后来居上,进入国际发达国家行列,主要原因就是实行明治维新,接受近代化的速度快。其次,还比如俄国,在十五到十七世纪俄国还非常落后,在国际舞台上基本没什么发言权,可是十七世纪末,彼得大帝实行改革,学习西欧的科学技术。尽管遭到很多人的反对,但是还是坚持到底。彼得大帝本人就曾伪装打扮、改变姓名去西欧学习造船炼钢。经过彼得大帝改革,俄国打下了近代化基础,所以,彼得大帝至今还被视作俄罗斯的民族英雄。再比如土耳其,原来的土耳其是个横跨欧亚非三个大洲的大帝国,可是十九世纪变得保守落后,被欧洲列强宰割。

为了改变现状,1878年后,土耳其有些青年人主张改革,但是阻力重重。不仅当时的国王没有改革的诚意,而且整个社会顽固势力太大,一人要改革,十个人就会反对,再加上政治腐败,改革经费都私吞浪费。改革失败,一战中土耳其遭到惨败,国家几乎灭亡。幸运的是,民族领袖凯末尔统一政权,实行近代化改革,提倡科学、发展工业、改革文字,土耳其才逐渐复兴发展起来。

今天我们再看,这里有个优先级的问题,无论是日本还是俄国,都是在一个主权国家的前提下进行的近代化改革,而且这个主权国家基本都是中央集权,对比当时的中国,虽然名义上是国家的统一,然而地方割据现象严重,民族主义尚未建立,列强仍然不断侵扰中国,诸多不平等条约还在,更别谈什么国际地位了。所以,当日本全面侵华后,这一方案自然流产了。

实行近代化很重要,那么,一个国家要实行近代化,需要具备哪些条件呢?通过研究中国、俄国、日本、土耳其四个国家的近代化历程,蒋廷黻认为,政权越是集中,推行近代化的效果越好。换句话说,近代化推行的前提条件是国家要统一,政权要集中。比如彼得大帝改革,之所以彻底、快速,是因为彼得大帝的专制甚至是横暴,因为当时的守旧势力很强大,没有铁腕手段,俄国的近代化就不会顺利推行。又比如日本的明治维新,能够成功,与政权集中在天皇手中,改革家能够用天皇的尊严来号令全国有密切关系。

而对比同时期中国的洋务运动则不是如此。当时的洋务运动并没有全国统一的规划、没有通盘的筹划,李鸿章要创立新陆军和新海军,经费来源并不是全国,而主要是北洋,其他各省是否协助,主要看李鸿章与各省督抚之间的私人关系。而中间还少不了中央及各层官吏的捣乱。所以说,集中的政权是实行近代化改革的坚实后盾,如果政权分散,国家分裂,近代化就无法推行,很难成功。

上面为你讲述的是第二部分:十九世纪中期,中国的国门被外国的坚船利炮打开。中国失去了优越地位,而且远远落后于西方世界。这种情况下,中华民族面临一个根本问题,那就是中国能不能近代化?蒋廷黻认为,近代化主要是科学化和机械化,还包括民族主义。近代化的早晚快慢以及实行的程度是决定近代国家命脉的重要因素。我们从日本、俄国和土耳其的例子,可以看出,近代化史越早越好。不过一个国家要实行近代化,前提条件是国家要统一,政权要集中。

如何评估其他方案的成败得失?近代化是一项系统工程,需要全面展开,1840年以来,面对外国的入侵,面对鸦片战争的失败,中国是如何应对的,进行了哪些探索,这就是我们要讲的最后一个重点:面对重重危机,作者认为,近代史上出现了哪些解决方案,如何评估这些方案的成败得失?

蒋廷黻认为,近代史上我们主要提出了多种救国救民的方案,比如洋务运动,它的目的是师夷长技以自强,还比如“变法”,这是指康有为梁启超领导的戊戌变法,比如义和团运动,作者认为义和团运动可不是什么革命运动,而是一次顽固派的大联合。还有一个方案是“革命”,指孙中山领导的以“三民主义”为指导的革命运动,注意这里面是没有共产党领导的救国方案的。

那么,蒋廷黻是如何评价这些方案的呢?我们以洋务运动作为重点来说说。洋务运动是中国近代史上中华民族应付大变局、谋求富强的实践,但最后却归于失败。蒋廷黻认为,自强运动的领袖们,也就是恭亲王奕訢、文祥、曾国藩、李鸿章、左宗棠这五大领袖,走的路线不错,但是却不能救国救民族,为什么呢?简单说就在于近代化观念的不彻底,只完成了近代化的某一个或某几个方面。

上面这些洋务领袖接受的多是旧式教育,没有一个人能读外国书,除了李鸿章,没有一个人到过外国,就是李鸿章,出国也是在甲午战败后,那个时候他事业的巅峰早就过去了。所以,洋务运动的领袖们,脱离不了中国文化和中国社会的束缚,在作者看来,洋务主张的中学为体,西学为用就是一种不彻底的姿态,对待西学应该“既为体,又为用”才对。

洋务派里,有一位相比其他人,观念更彻底些。这个人叫郭嵩焘,出生于湖南,湘军创建者之一,中国首位驻外使节,曾出使英法。郭的教育出身并没有特别,和当时一般士大夫一样,可是第二次鸦片战争时,他曾在大沽口办理相关与外国的交涉事务,他深刻认识到,中国非彻底近代化不可。郭嵩焘处理洋务事宜的能力广受赞赏,李鸿章、恭亲王奕訢等都称他是当时最精通洋务之人。他的觉悟比当时洋务派的很多领导者还深刻。比如,洋务派认为只要通过制造机器、造船、兴办企业,增强军事、经济实力,就算达到了“富强”的目的。郭嵩焘则有不同看法。他认为富强不只是在军事、经济上的强大,西方的轮船枪炮值得学习,但更重要、更为根本的是学习“西洋政教”,也就是西方的政治制度和一般文化都值得学习。

但是郭一生受到的最大争议,则是他的外交活动和对于西方的认识。他在西欧的时候,努力研究西洋的政治、经济、社会。他发表日记,送给朋友们看。他常写信给李鸿章,劝李鸿章扩大留学范围,因为他看到日本派到西洋的留学生并不局限于学习机械技术,连政治、经济这些课程都会学习。结果,这些超时代的议论,引起了全国士大夫的谩骂。他们说郭嵩焘是个汉奸,“有二心于英国”。

当郭嵩焘回国的时候,放眼全国,他是思想最开明的一个人,他对西方的认识远在李鸿章之上,但是当时的人还是反对他,他的后半生基本没能得到机会出来做事,只好隐居湖南写作著书。他的很多著作,由于见识高远,思想深刻,至今仍有很高的历史和思想价值。可见,近代化在中国举步维艰,不彻底是原因,民众不接受,也是原因。

尽管洋务运动失败了,但是蒋廷黻对李鸿章的评价却很高。蒋廷黻对他的评价概括起来两个字:伟大。他说李鸿章是19世纪最伟大的政治家。他为什么这么说呢?

这就涉及如何评价历史人物的问题。过去我们评价历史人物,往往停留在爱国卖国的表面现象上,认为李鸿章签订《马关条约》《辛丑条约》这些不平等条约,又是割地又是赔款,李鸿章就是个卖国贼。这个评价是不科学的。

如果从李鸿章的洋务运动和洋务思想来评价他,近代中国的追求是什么呢?一般认为就是追求近代化,而为近代化开头的就是以自强为目的的洋务运动,或者说洋务运动是中国向近代化迈出了第一步。而为了尽快自强,李鸿章穷尽各种智慧搞外交,做各种妥协的目的就是为中国争取发展的时间。在洋务运动中,虽然曾国藩、左宗棠、李鸿章各有所长,但是在认识世界、了解时代大形势这方面,李鸿章都要比曾国藩、左宗棠要高一筹。蒋廷黻在书中引用了李鸿章的一封信,认为“这封信是中国十九世纪最大的政治家,最具历史价值的一篇文章”。

这封信是1864年李鸿章写给洋务运动另外两位重要人物恭亲王和文祥的,信中到底说了些什么呢?第一,李鸿章认定中国在19世纪要生存下去而不至于亡国,只有学习西方的科学机械。第二,李鸿章在这时也就是1864年看清了日本明治维新的世界历史意义,认为中国和日本孰强孰弱,就看谁改革的速度,谁变得快,谁就更强大。李鸿章认清这个形势,并大声疾呼,希望国人觉醒并去努力,作者说这一点尤其表现出了李鸿章的伟大之处。第三,李鸿章认为改革要从培养人才入手,所以要改革科举制,甚至要改造士大夫的人生观。怎么改呢?就是让士大夫放弃章句小楷,而是把科学工程的学习作为目标,作为升官发财的标准。作者认为这封信就看出李鸿章的高明之处,尤其是对日本的野心一直有防范,李鸿章的这种眼光远远在一般人之上。

对于其他方案,蒋廷黻是如何评价的呢?蒋廷黻认为,康有为梁启超领导的戊戌变法,失败的主要原因是依靠的光绪皇帝没有实权,也是政权不集中,加上改革的措施打击面太广,遭到官员和读书人的反对。而义和团运动不是什么革命运动,而是一次顽固派的大联合,是反对近代化的,是开倒车。最后一个方案是“革命”,指孙中山领导的以“三民主义”和《建国方略》为指导的革命运动。蒋廷黻认为这才是唯一正确的方案。但是因为孙中山因为没有健全的革命党和革命军来推动,他的救国救民的方案也失败了。

乍一看,上面四个方案的评价酷似我们的教科书观点,但要注意的是,有两点不同。第一,教科书主流对义和团的评价是属于爱国性质的,因为没有正确的革命纲领,所以失败了。在蒋廷黻笔下,因为义和团反对代表先进文化的洋人,所以被归入了反动;第二,作者认为孙中山的方案是伟大正确的,而教科书主流告诉我们,这个方案的背后是资产阶级的软弱性和妥协性,后来也要面临失败。

说到这儿,本期的内容就介绍的差不多了。下面,来简单回顾一下本期为你分享的内容。

首先,我们说了这本书在近代史整个研究的地位。蒋廷黻这本书为起步不久的近代史研究提供了一个参考的分析框架,曾在很长时间内被沿用。另外,对于作者的有些观点我们也要客观看待。

其次,我们了解了蒋廷黻的观点:近百年来,中国的根本问题是近代化问题,近代化程度决定一个国家的富强程度。十九世纪中期,中国的国门被外国的坚船利炮打开。中国失去了优越地位,而且远远落后于西方世界。这种情况下,中华民族面临一个根本问题,那就是中国能不能近代化?蒋廷黻认为,近代化主要是科学化和机械化,还包括民族主义。近代化的早晚快慢以及实行的程度是决定近代国家命脉的重要因素。我们从日本、俄国和土耳其的例子,可以看出,近代化史越早越好,越快越好,近代化决定了一个国家的富强程度。一个国家要实行近代化,前提条件是国家要统一,政权要集中。

最后,我们分析了近代史上出现了哪些抵抗方案,如何看待这些方案的成败得失。蒋廷黻认为,我们主要进行了四种复兴的方案实验,分别是:自强、变法、反动、革命。“自强”就是洋务运动,“变法”是指康有为梁启超领导的戊戌变法;“反动”则是指义团运动。“革命”,指孙中山领导的以“三民主义”为指导的革命运动。

洋务运动是中国近代史上中华民族应付大变局、谋求富强的实践,但最后失败了。蒋廷黻认为,自强运动的领袖们,走的路线并不错,失败的原因就在于不彻底。洋务运动的领袖们,接受的是旧式教育,脱离不了中国文化和中国社会的束缚,他们更大的束缚和阻碍则是来自时代的,时代不容许他们彻底推进他们的改革自强事业。就像外交家郭嵩焘虽然思想开明,可是却遭到守旧势力的反对。对于康有为梁启超领导的戊戌变法,蒋廷黻认为,失败的主要原因是依靠的光绪皇帝没有实权,改革的措施打击面太广。而义和团运动,是反对近代化的,是开倒车。孙中山领导的以“三民主义”和《建国方略》为指导的革命运动,蒋廷黻认为是唯一正确的方案。但是因为孙中山因为没有健全的革命党和革命军来推动,他的救国救民的方案也失败了。

撰稿:青铜文化 脑图:刘艳 转述:李璐

划重点

1.本书为早期的近代史研究提供了一个参考的分析框架,曾在很长时间内被沿用。

2.近百年来,中国的根本问题是近代化问题,近代化主要是科学化、机械化和民族主义。近代化的早晚快慢以及实行的程度是决定近代国家命脉的重要因素。

3.中国近代史上出现的复兴方案,主要有以下四种:自强、变法、反动、革命。