《中国的捐纳制度与社会》 曲飞工作室解读

《中国的捐纳制度与社会》| 曲飞工作室解读

关于作者

伍跃,中山大学历史学学士,北京大学历史学硕士,京都大学文学部博士,现为日本大阪经济法科大学教授,在明清赋税徭役史、官制官箴史、捐纳史等领域成果卓著。

关于本书

这本关于捐纳制度的专著,作者耗费十几年的时间,参考了中国以及日本的一百五十多份第一手的档案资料,为我们呈现捐纳制度的全貌,以及它对中国历史和社会的影响。本书在捐纳制度史、科举制度史、官僚铨选史研究等方面,均有重大的突破和推进。

核心内容

捐纳制度,用最直白的话来解释,就是买官的制度。这是中国帝制时代长期合法存在,甚至被官方鼓励,也基本能有效管控的一种制度。这项制度在中国存在了两千多年之久,比科举之类的人才制度都要长寿,它固然会导致权力寻租之类的腐败现象,但在中国古代,也起过一些正面作用。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《中国的捐纳制度与社会》。

捐,是捐献的捐,纳,是缴纳的纳。但是这两个字组合起来之后,意思就完全不同了。那么,什么是捐纳呢?在解释这个名词之前,我想先请你大胆地设想一下,假如你现在穿越回了古代,并且非常幸运,生在一个富裕家庭,你想出仕做官,但是又不愿意苦读来应付科举,那么你应该怎么办呢?

答案就是:花钱买个官儿来做。

听到这,你可能要说,买官鬻爵,这是腐败啊!但是如果我们多了解一点中国古代的人才制度,就会知道,买官儿这种事,并不完全意味着腐败。事实上,这是中国帝制时代长期合法存在,甚至被官方鼓励,也基本能有效控制的一种制度,这种制度有一个专门的名称,就叫捐纳。

是的,捐纳制度,用最直白的话来解释,就是买官的制度。这种制度固然会导致权力寻租之类的腐败现象,但是在中国古代,这种制度也曾起到过一些正面作用。比如,对有钱但缺乏社会地位的富裕阶层来说,这是一条晋升的通道;对国家财政来说,捐纳获得的钱,也是一大收入来源;另外,对于整个国家精英阶层的结构来说,捐纳制度也能丰富精英阶层的人才种类。

以上这些观点,是不是跟你对买官这件事的直觉印象,有很大差异呢?这些观点就是这本《中国的捐纳制度与社会》通过对捐纳制度的细致研究,得出的结论。

这本书的作者是中国学者伍跃,他现在任教于日本大阪经济法科大学,在中日两国的重量级学术期刊上发表过很多论文。他的主要研究方向,就是明清时代的税赋史、官制史,还有捐纳史,而这本书就是他的代表作。为了写作这本书,伍跃花费了十几年的时间,参考了中国以及日本的一百五十多份第一手的档案资料,最终用这本五十三万字的专著,为我们呈现出了捐纳制度的全貌,以及它对中国历史和社会的影响。

下面,我就从三个方面,来为你解读这本书的核心内容。

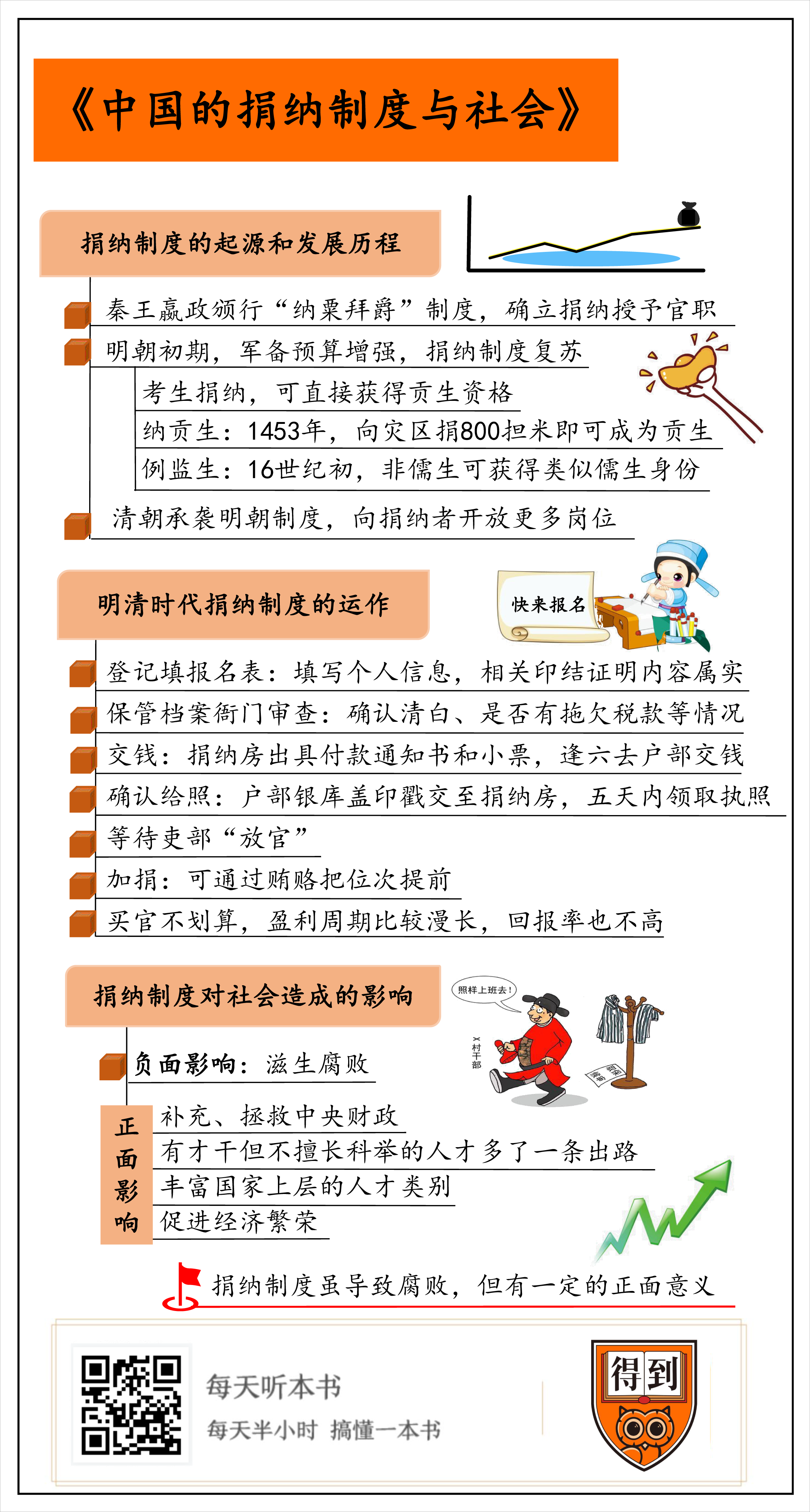

1.捐纳制度的起源和生存的土壤。这部分我们主要来说一说最早的捐纳是什么时候出现的,在历代经历了怎样的变化,为什么这项制度能延续两千多年之久。

2.明清时代的捐纳制度,是怎么运作的。我们模拟一个清代买官的人,看看他想通过捐纳获得官职,需要进行哪些操作。然后再来探讨一下,买官到底划算不划算。

3.弄清了捐纳制度,我们还需要了解这项制度对社会造成了什么影响,包括正面的影响和负面的影响。

通过这些内容,我们就会对中国古代的捐纳,也就是买官儿这件事,有一个全面的了解,并且进而对中国古代的政治生态,有更深的认识。

好,下面开始,我们先从第一个问题说起,看看捐纳制度是怎么起源的,经历过哪些发展和变化,又为什么能持续这么久。

公元前243年,当时中国处在战国末期。这一年秦国发生了蝗灾,大量庄稼绝收,为了应对危局,政府推行了一项政策,叫“纳粟拜爵”。纳是交纳的纳,粟就是小米,在这指代粮食,就是说你缴纳一定数量的粮食,国家就封给你一个爵位。

注意,这项政策体现的,就是捐纳制度的本质。你向政府提供赋税之外的额外经济支持,来换取政府授予的官爵,这也就是捐纳的核心。因此作者认为,这就是最早的、有明确记载的捐纳制度,而事实上这项制度可能出现得更早。

“纳粟拜爵”制度的颁行者,就是大名鼎鼎的秦王嬴政。注意,这个时候他还是秦王,不是秦始皇,秦统一中国是在公元前221年。这样算来,捐纳制度的出现比帝制还要早上二十几年,之后它一直实施到清末的光绪年间。我们知道光绪之后就是溥仪,不到三年,帝制就被废除了。所以说,捐纳制度的寿命几乎和中国的帝制时代一样长。如果细算,还要略长一些,它比中国历史上其他的人才制度,比如汉朝的察举制度、两晋的九品中正制度、隋唐以后的科举制度,这些制度加起来还要长寿。

秦国从一开始就确立了一个原则,那就是通过捐纳授予的官职,基本不会扰乱正常的官僚体系。也就是说,给你的一般都只是荣誉上的爵位,而不是实职。注意,这就是为什么捐纳制度运转两千多年,大部分时间都处在政府的有效管控之下。

而且秦国的纳粟拜爵出手也很小气,给的都是低级爵位。秦汉的爵位都多达二十级,其中,最低的八级是专为有财力、有德望的平民所设的。

所以,捐纳与其说是用钱粮换取政治权力,不如说是换取荣誉或社会地位。

到西汉文帝时期,爵位甚至可以作为商品自由交换。东汉灵帝刘宏,曾把官职明码标价出售,曹操的父亲曹嵩就买了个三公之职“太尉”,不过这基本上也是一个虚职。到北魏时期,捐纳八千石粮食最高可以得到“散侯”之爵。唐代安史之乱之后,不识字的人也可以通过捐纳得到“明经”的身份,扮演读书人。到宋代,“进纳者”可以得到“散官”之职,但授予实职就必须经过更严格的选拔程序:铨选。铨,是金字旁加一个全面的全,意思就是衡量。铨选是一种综合考评,在唐朝的时候包含考察出身、面试答辩等多项内容,明朝后期和清朝为了降低铨选过程中考官主观评价的比重,索性把铨选改成以抽签为主。

可以说,从秦以来,捐纳制度的本质都是国家拿虚名交换实际利益。明清两代,虽然这个总的原则没有改变,大致流程也跟宋代制度差不多,但是捐纳带来的实惠更多了。所以,明清两代的捐纳最为盛行。下面,我们就来讲讲明清两代捐纳制度的发展历程。

明朝初期,捐纳制度一度被废止。但1449年的“土木堡之变”极大地刺激了明朝政府,让他们看到必须增强军备预算。而军备历来是最烧钱的,由此产生的财政缺口,就给了捐纳一个机会,让这项制度得以复苏,并且口子越开越大。1453年,为了赈济灾荒,朝廷下令向灾区捐800担米的正式生员,都可以成为贡生,也就是有资格到国子监就学。这种通过捐纳取得贡生资格的叫“纳贡生”。

明朝是一个不太幸运的朝代,从天灾到敌寇,威胁一直持续上升。所以,捐纳也不断扩大。到16世纪初的正德年间,不是儒生身份的人也可以获得类似儒生的身份,这一类被叫作“例监生”。纳贡生和例监生,有做官的资质,相当于官员的预备役梯队。

作为捐纳制度的甲方,朝廷有通过捐纳解决财政问题的需求,所以一直保留捐纳制度。那么这项交易的乙方,也就是捐纳者,为什么对这种未必有多少实惠的虚职趋之若鹜,舍得花钱呢?因为如果不这样,他们想改善自己的社会地位,就只能寄希望于科举这一个途径。

但是科举实在是太难了!这个难,主要还不是难在试题,而是难在超低的录取比例和超长的考试流程,尤其会试和殿试,还是每三年才举行一次。明代从童试按部就班考到会试,往往要二十多年时间,在文化发达的江南地区,由于竞争激烈,可能要花上两倍,甚至更多的时间。

明朝著名的文人、“江南四大才子”之一的文征明曾做过一个统计:苏州一府一州八县,共1500名生员,3年内仅3.3%的人走上仕途。按这个进度,1500人全部走上仕途,需要90年。

所以,明代等待成为贡生,叫“挨贡”,就是熬。而捐纳,可以让人跳过从童生到贡生的漫长过程,直接获得贡生资格,算是一种捷径,所以很受欢迎。

不过明朝政府也从制度设置上,最大限度地杜绝了有钱人通过这个途径掌握实际政权的可能性。

比如前面说过的铨选环节,仍然在发挥作用。纳贡生、例监生,只是具备了做官的资格,但能不能做得上,还要走铨选的程序。而在这个环节,正道出身的进士,会被优先录用。捐纳出身的,即使幸运地得到了官职,也很难得到“肥缺”。他们可以待在国子监里,享受较高的社会地位,享有免徭役等特权,直到终老。

清朝很多制度都承袭了明朝。顺治六年,也就是公元1649年,清朝也开始了自己的捐纳制度。清朝把捐纳叫“报捐”,为了统一我们下面还是称为“捐纳”。国家给捐纳者的回报,也是国子监监生的身份。康熙年间,为了筹集军费平定三藩之乱,更多的岗位向捐纳者开放,比如知县。到乾隆年间,朝廷不差钱了,又停止了除国子监监生之外的各项捐纳项目。晚清,还是因为财政问题,捐纳的口子再次开大,直至泛滥,我们到后面会再讲到。

好,到这里,我们简要梳理了捐纳制度从诞生于战国到繁盛于明清的简要历程,也分析了它的生存土壤,现在我们大概知道捐纳制度是怎么回事了。

下面的第二部分内容,我们的叙述就从宏观视角转入微观视角,来看看一个清朝人想要通过捐纳搞一个官职,需要哪些操作。同时,我们来讨论一下,捐官到底划算不划算。

比如说有一个清朝人张三,家有积蓄、心怀大志,可惜科场不顺,没有金榜题名的命,只能走捐纳这条路,那么他应该怎么操作呢?

第一步得登记填报名表,这比你今天见过的绝大多数的报名表都要复杂得多。

张三家在北京,可以去北京户部的捐纳房报名。填报名表,姓名、籍贯、年龄、身高、面貌、三代姓名等都要填写,比现在的个人信息表要详细得多。填报名表不是想怎么写就怎么写,清代制度规定,张三同时得有本地的五品、六品官员出具的印结,证明他填的内容是属实的。

捐纳房接到张三的报名表之后,要交给各保管档案的衙门一起审查。以前有没有功名、是否需要为家里去世的老人守孝等都得查。特别是要查张三是否有拖欠税款的情况,如果有,必须补齐税款才能过关。

第二步就很直接了:交钱。

各部门确认张三清白后,他的材料会重新回到捐纳房。捐纳房向张三出具付款通知书和小票,通知他去户部交钱。户部大门不是随时向张三这样的报名者开放的,只能逢六的时间去,就是每月的初六、十六和二十六。张三逢六去了户部,按小票规定的数目交了银子,银子需要标明成色。张三同时还要再交上一笔手续费。户部银库的人收到银子后,在张三的小票上加盖印戳,交易就算基本完成了。

而第三步,还需要有一个确认过程。

张三交了钱后,得再去捐纳房,把户部银库加盖了印戳的小票交给捐纳房,捐纳房五天内会发出一张通知书,张三得再跑一趟户部,领取执照。这是最后一个过程,叫作“给照”。

假如张三家不在北京,是在地方,那就得到省里的布政司办这套手续了。在明清时期,布政使司的权力很大,管事范围也很广,大致相当于今天的省政府。办完交钱的手续,就得等北京户部把执照寄回来。户部给地方发放多少执照是不固定的,得看年份。假如张三赶上灾年,地方为了补贴当地财政,需要向中央争取多一些的执照,那张三这样的报名者机会就会更大一些。

报名这套手续麻烦得很,我们说的只是一个大概流程。这里面涉及许多条例、章程之类,一般人都摸不清状况。不过没关系,张三可以找人代办,但是得多掏一份代办费。代办者是当时的金融机构,也就是票号。在北京,张三可以去隆福寺、东四牌楼,当时主要的票号都云集在这里。他可以选择浙江、山西的代办机构,有这两个地方背景的代办机构声誉都比较好。浙江代办声誉好,是因为从中央到地方,各衙门的胥吏多是浙江人,精通衙门里的各种章程、门道。山西的代办机构后面有大票号,除了代办报名,还可以提供与捐纳相关的信息,他们连地方官的印结都能搞到手。当然,所有增值服务也是要用钱买的。

跑了这么多趟,现在,张三算是站到体制的门口,有了个头衔了。假如当时有名片,他可以印上例贡生或例监生张三。以后见了地方官,也可以兄台长、兄台短地叫了,不用再自称草民了。例监生比例贡生地位更高,算是国子监的在籍学生,以后当官更容易一些。假如对捐纳生的名声感觉不满足,例监生可以重新参加乡试考试,直到当上举人、进士,然后再去做官。

成了候补官员,张三剩下的事就是等吏部“放官”,也就是发放空缺名额了。

清朝放官是每月一次,统称为月选。但是放官,首先考虑的是因丁忧、得病等原因一度离任的官员,其次考虑的是通过科举取得功名的进士、举人。像张三这样的捐纳者只能排到第三梯队,这就是没有正式文凭的代价。

不过张三还有一条捷径,就是加捐,谁也不会和钱过不去。加捐叫作“花样”,当然张三还可以通过贿赂把位次提前,这也叫作“花样”。

而如果张三生活的时代不是雍正、乾隆这样的所谓盛世,而是晚清,那他的机会就会更大一些。

晚清国力日衰,财政也每况愈下,清廷推出了名目繁多的各种捐纳项目,这叫“现行事例”。比如,下野官员可以捐复原衔、原职,急于离任告老还乡的也可以捐离任。到这个时候,捐纳制度与官场的关联度就紧密了许多。咸丰年间,户部一次就给负责防御太平军的福建发了7935张空白执照。资料显示,1902年到1906年,也就是光绪二十八年到光绪三十二年,短短4年间,各省发了436700张空白执照,平均一年发出10万张以上。

这个时候,捐纳在事实上取代科举,成了最主要的人才录用晋升制度。不过,捐纳的过多、过滥,也严重透支了制度背后起支撑作用的政府信用,这也是这项制度最终随着清朝一起崩溃的原因。

好,张三这位虚拟人物我们就说到这,我们看到了他是怎样通过捐纳,从一介草民一步步当上官员,实现人生逆袭的。说清楚了流程,下面我们就要算一笔经济账了,我们先看张三买官的成本。

其实,捐纳的价钱也不是一成不变,而是随着时局而波动的。变动的一个原则就是:国库越缺钱,越需要捐纳,当官的价格越低。乾隆中期,直隶的知州捐升知府,要三四千两银子;到光绪年间,只要一千多两银子,就可以办成这件事。

那么花钱买这个官,到底划算不划算呢?

拿我们举例的知州升知府来说,知府在清朝官制里一般是正四品或从四品,顺天府是正三品,因为是首都所在地。根据记载,四品官员的年俸是白银105两,以及105斛米。粗略估算,总价值大约折合白银300两上下。按照乾隆年间的捐纳价钱,要十几年才能回本,这还没考虑通胀之类的情况,以及制度层面的风险。即使是按照光绪年间的行情,也要三四年才能收回成本。当然,雍正朝开始推行了养廉银制度,知府一级的养廉银是2000两左右,不同省份标准也不相同,但是地方行政的费用也要从这笔账里支出,并不是这些钱都能落入官员的个人账户。

所以,如果只算合法收入,捐纳是不太划算的,作为一项投资,它的盈利周期比较漫长,回报率也不太高。不过,在中国古代,当官除了俸禄,更意味着各种特权和权力寻租的机会。

说到这,你一定已经想到了,捐纳者如果以营利为目的,那他必然要把权力兑换成各种搂钱的手段,同时,还要尽可能地寻求升迁,毕竟官越大,回报率就越高。

也就是说,捐纳制度先天包含着腐败的诱因,这也是捐纳制度最直接的影响。那么除此之外,捐纳还有没有什么积极的作用呢?

在第三部分,我们就来全面地审视一下捐纳制度的影响。

负面的影响我们已经说了,就是滋生腐败,这个道理很容易明白,我们就不再多说了。

但是,捐纳制度也有好的一面。康熙年间,为了平三藩之乱,开放了包括知县在内的做官资格,史称“乙卯例捐”。捐纳制度帮助康熙获得了武器上的优势。咸丰年间,为了解决太平天国的问题,清朝开办了专门旨在筹饷的捐纳项目,京官里六部郎官以下的官职,地方官里道台以下的官职,统统开放,这个项目一共涉及二十一个职位,一直延续到了1879年,也就是光绪五年。这些捐纳项目就像是经济强心剂,在清政府几次摇摇欲坠的时候,提供了财政支持,让它勉强过关,这不仅是保全了清政府的统治,也是保障了社会的稳定。

这就是捐纳制度的第一个正面影响:补充甚至拯救中央财政。我们举的是清朝的例子,但事实上捐纳在历朝历代都发挥过这样的作用,这也是这项制度能一直留存的主要原因。

捐纳制度的第二个好处是,让有才干但不擅长科举的人才多了一条出路。

社会板结都是通病。受出身、地域、收入、职位层级限制而居于社会中下层的人,总是希望找到上向突破的途径。在过去,科举、军功、当封疆大吏的幕僚,是向上突破的主要途径,捐纳制度等于多提供了一条活路。

比如明末的大知识分子顾炎武,就是通过捐纳,成为正式童生,也就是俗称的秀才,这才有了乡试的资格。这是他在明末清初成为士林领袖的起点。

还有第三个好处,就是捐纳也能丰富国家上层的人才类别。

明清的八股取士,极大地禁锢了读书人的思维,培养出一批知识结构单一、僵化、跟现实脱节的官员,他们没有处理实际政务的能力,说难听一些就是书呆子。

而捐纳在一定程度上能缓解这个问题,清朝历史上出现过不少捐纳出身的名臣。比如,雍正年间有名的能臣李卫,晚清时代难得的外交人才张荫桓,慈禧太后赏识的重臣,因大力惩治腐败而得名“官屠”的岑春煊,他们都有过捐官的经历。这些人虽然不乏各种毛病,但都具备科举官员所少有的实干能力,为充斥着腐儒的官场带来一丝新鲜空气。如果不是捐纳制度,他们必定被埋没。

此外捐纳还有一些促进经济繁荣之类的作用,比如我们前面提过的,票号通过提供相应服务赚取手续费,而这也是一笔很可观的收入。

好,那我们可以给捐纳制度做一个结论性的评判。从政治清明的角度来看,这是一项坏制度,因为它几乎必然导致腐败。但是从社会阶层流动和完善人才结构的角度来看,这也是一项好制度,它能让一些有能力但是不太会考试的人,有机会施展才能,也从而实现整个社会的人才资源优化配置。而从帮助财政的角度看,这是一项好坏参半的制度。因为各种名目的捐纳,本质上都是收费,收费固然可以解一时之急,但也造成了“收费依赖”,朝廷满足于征收成本较低的快钱,而不再去寻求建立合适的财政制度。由于财政紧张的情况总会不断出现,“收费依赖症”也越来越重,就比如我们前面举例过的光绪年间捐纳名额的滥发,这既破坏了政府信用,也会影响中央和地方的关系。

以上就是《中国的捐纳制度与社会》这本书的主要内容,我们分三个部分讲解了本书。首先,我为你介绍了捐纳的概念,简单地说就是花钱买官,或者买当官的资格,因为这项制度能帮助朝廷缓解财政压力,并且大部分时间处在有效的管控下,所以从战国后期到清末,这项制度持续存在了两千多年。然后,我以一个清代虚拟人物为例,带你看了捐纳的流程、费用,并且对比了成本收益,得出的结论是,只靠合法收入很难收回捐纳成本。所以,捐纳制度是腐败的一大诱因。最后,我们也分析了这项制度对社会造成的影响。虽然会导致腐败,但捐纳制度也有一些正面意义,比如提供科举之外的另一条晋升通道、丰富人才种类等等。了解了这些,相信你对捐纳这项历史最悠久的人才制度,也有了更为立体的认识。

其实,如果我们做一些横向的对比,就会发现,在历史上,捐纳制度不是中国独有的。在日本、朝鲜、越南、中世纪的罗马教廷、英国、法国、西班牙统治时期的美洲,都有过类似的制度。

直到今天,穷困潦倒的英国贵族还把贵族头衔当作商品变卖,以改善经济处境,这一点与汉文帝时的爵位交易没有本质上的区别。而美国的政党分肥制其实也有捐纳制度的影子。政党分肥制就是获胜政党把职位分给为本党做出贡献的人,而不管这些人是否合格。虽然在19世纪末政党分肥制被法律禁止,但我们今天也能发现,美国大选胜选者总会把一些不太重要的大使等职位,分给自己的老友新朋,或者捐款大方的商人。2005年,德国的《明镜周刊》披露,在1999年到2000年间,小布什当上总统后任命的首批35个外交官,平均每人给小布什捐了141110美元。当然,他们有手段绕过政治捐款的上限。2014年《华盛顿邮报》曾经统计,奥巴马时代,一次任命的58位驻外大使中,有32位没有外交经验,而这些大使有给奥巴马捐款的经验。在他的第二任期里,用过的没有外交经验的大使超过了80人。而到了特朗普时代,倒是一次性把奥巴马政治任命的80位大使全部免职了,好像改了套路,但是捐纳制度还在。在特朗普赢得大选之后搞过一次庆祝晚宴,一次就收取了硅谷风险资本家彼得·蒂尔25万美元的支票,只是回报方式把授予职务,变成了共进晚餐的机会而已。

撰稿:曲飞工作室 脑图:刘艳导图工坊 转述:李璐

划重点

1.捐纳的概念,简单地说就是花钱买官,或者买当官的资格。

2.捐纳能帮助朝廷缓解财政压力,并且大部分时间处在有效的管控下,所以从战国后期到清末,这项制度持续存在了两千多年。

3.这是一项好坏参半的制度,一方案,捐纳会造成社会腐败,捐纳的滥用会破坏政府信用;另一方面,捐纳也能缓解朝廷的财政压力、提供除科举外的另一条晋升通道、丰富人才种类。