《中国文化与中国的兵》 卞恒沁解读

《中国文化与中国的兵》| 卞恒沁解读

关于作者

雷海宗,著名历史学家。1927年获美国芝加哥大学博士学位,曾先后执教于南京中央大学、武汉大学、清华大学和西南联大,1952年调任南开大学历史系世界史教研室主任。1962年12月病逝。代表作有《中国文化与中国的兵》《殷周年代考》等。

关于本书

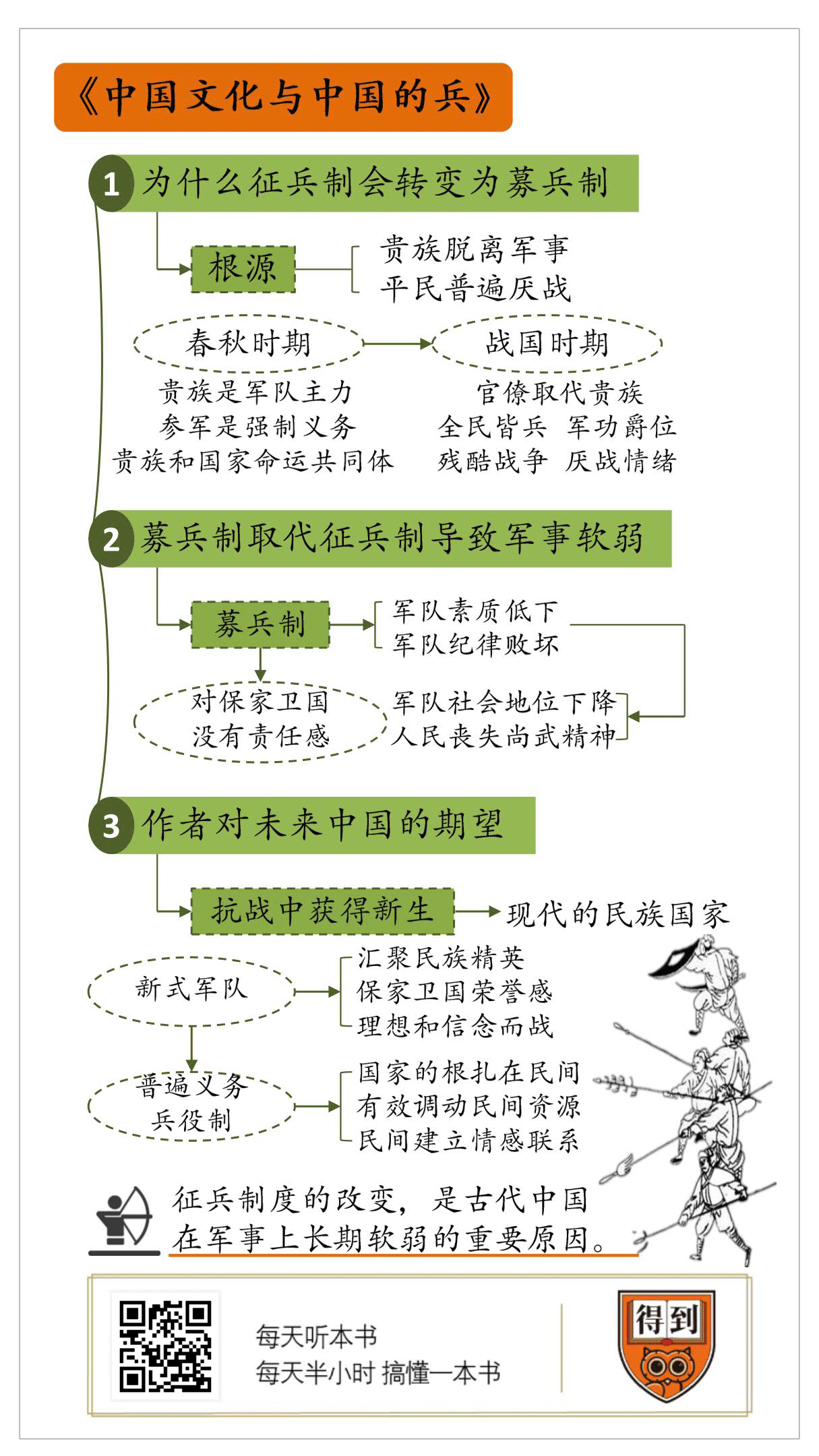

《中国文化与中国的兵》探讨的是古代中国的兵制问题。作者基于对中国历史的纵向比较,指出征兵制向募兵制的转变,是古代中国在军事上软弱不振的主要原因,战国时期又是这种转变开始发生的重要节点。同时,这本书是在抗日战争期间写出来的,作者看上去是在讨论古代中国的兵制问题,其实是在表达对未来中国的期望。这也是当时中国社会的共同呼声。

核心内容

第一,古代中国的兵制为什么会从征兵制转变为募兵制?

第二,募兵制取代了征兵制,为什么会导致古代中国在军事上的软弱?

第三,作者讲古代中国的兵制,究竟想表达一种怎样的期望?

你好,欢迎每天听本书。今天给你讲的这本书是一部史学名著,雷海宗先生的《中国文化与中国的兵》。这本书是一本文集,主要讲的是古代中国的兵制,也就是国家是怎样征集士兵,建立军队的。

你可能会觉得,这个话题好像有点窄,大概只有“军迷”才感兴趣吧?当然不是,这本书的意义在于,它解答了一个重要的问题:古代中国长期是一个经济大国,但在军事上却经常处于弱势,这是为什么呢?

你可能要说了,不对啊,古代中国在军事上并不弱啊,汉武帝就曾经战胜匈奴,唐太宗也曾经打败过突厥,明成祖还曾经主动出击蒙古,怎么能说古代中国在军事上不行呢?其实你仔细想想就知道了,这些事情让我们觉得印象深刻,恰恰是因为在中国历史上,这样的军事胜利是比较少的,失败远比胜利要多。比如在西晋时期就发生了“五胡乱华”,中国从此进入近三百年的分裂和战乱。隋唐时期虽然一度对外比较强势,但唐朝后期在军事上也很软弱,甚至曾经被吐蕃攻占了都城长安。宋朝以后的故事我们就更熟悉了,宋朝和明朝都亡于少数民族入侵,清朝后期也是割地赔款,丧权辱国。

古代中国为什么在军事上经常很软弱呢?这背后有很多原因,这本书提出了一个很有意思的观点,那就是软弱的根源在于兵制。

说起兵制,就不能只追溯到“重文轻武”的宋朝,而是要一直追溯到遥远的战国时代。在中国历史上,最重要的兵制有两种:在春秋以前,实行的是“征兵制”,从战国时期开始,开始向“募兵制”转变,征兵制有点类似今天的义务兵役制,在征兵制下,人民参军是一种法定义务,或者说国家强迫人民参军。募兵制有点类似今天的雇佣兵役制,在募兵制下,人民自愿报名参军,国家出钱给士兵发薪水,也就是所谓的“军饷”,还会免去士兵家里的赋税和徭役。一句话概括,征兵制的基础是人民对于保家卫国的责任感,募兵制的基础是国家支付工资,吸引人民来当兵打仗。征兵制度的转变,是古代中国在军事上长期软弱的重要原因。

这本书是在抗日战争期间写出来的,作者看上去是在讨论古代中国的兵制问题,其实是在表达对未来中国的期望。作者是谁呢?他是著名的历史学家雷海宗先生,雷先生在1927年从美国芝加哥大学获得博士学位,回国以后先后在中央大学、清华大学和西南联大等高校任教。据说他的同事们给他的名字,也就是“雷海宗”三个字做了这样的解释:“声音如雷,学问似海,史学之宗”,意思是他说话的声音像打雷一样洪亮,学问像大海一样深厚,可以说是历史学的一代宗师。从这个解释里面,我们就可以感受到他的风采。

今天,我将从三个方面,来带你一起领略作者在这本书中表达的主要观点:第一,古代中国的兵制为什么会从征兵制转变为募兵制?第二,募兵制取代了征兵制,为什么会导致古代中国在军事上的软弱?第三,作者讲古代中国的兵制,究竟想表达一种怎样的期望?

我们先来看第一个方面,如果说募兵制不如征兵制,那怎么还会发生这种转变呢?这就需要还原当初的历史背景,追溯到春秋战国时期。春秋战国时期的两个主要阶级,贵族和平民,都发生了一些变化。简单说就是两句话,贵族脱离军事,平民普遍厌战。

我们先从贵族脱离军事这事说起。在春秋时期,贵族本来是军队的主力,当时实行的是征兵制,参军不是自愿报名,而是一种强制的义务。但有资格参军的主要是贵族,甚至可以说,春秋时代的军队就是贵族的军队。到了打仗的时候,国君就把贵族子弟召集起来,组成一支军队去战斗。

就拿齐国来说吧,著名的史书《国语》当中记录了管仲在齐国建立的兵制。他把临淄一带分为了二十一个乡,其中有十五个乡被称为“士乡”,居住在这十五个乡的都是“士”,也就是贵族。管仲规定,只有居住在“士乡”里的贵族才有资格当兵,十五个士乡一共要抽调三万人,这三万人就组成了齐国的军队。

其他各国的兵制,也都和齐国差不多。而且君主作为贵族的首领,也要亲自上阵指挥,甚至还出现过国君在作战中被俘虏的例子,晋文公的哥哥晋惠公,就曾经在和秦穆公作战的时候,被秦军包围并俘虏了。这种情况在后世就很少见了。后世的皇帝们一般都坐在京城里,派将军上阵指挥。如果是皇帝亲自带兵,那就叫“御驾亲征”,会弄得特别郑重其事。

正因为贵族们都有参军打仗的义务,所以军事技能在贵族教育中占有重要地位。春秋时期的贵族大多都是能文能武的,贵族们从小要学习六种技能,叫作“六艺”,分别是礼、乐、射、御、书、数。其中“射”就是射箭,“御”就是驾驶马车,这两个都是打仗的必备技能。后来,孔子在平民中普及了贵族的教育体系,“六艺”也就成为儒家弟子的必修课,孔子自己也以身作则。《论语》中记载,孔子可以用弓箭射中天上的飞鸟,在他六十三岁的时候,还曾经亲自驾驭马车。可见,孔子如果上阵打仗,可能也是一把好手。

说到这里,你可能有点儿疑惑,贵族养尊处优,为什么要冒着生命危险上阵打仗呢?这是因为贵族觉得自己和国家是命运共同体。贵族都有自己的封地,如果国家没了,他们安身立命的家园也就不在了。所以,他们当然乐意对国家尽义务了,而且他们觉得参军打仗是一件很光荣的事,可以体现贵族的勇气。

但到了战国时期,各国陆续开始了变法运动。国君直接派出官僚去取代贵族,把权力集中到自己的手上,这样国君就可以通过给官僚下达命令,直接动员国内所有的人力物力,国家就可以发挥出更强大的力量,这在战争中尤其重要。官僚取代了贵族,那些拥有封地的贵族就慢慢消失了。即使还有残留,他们也是对国君满怀怨恨。在这种情况下,原来那种依靠贵族来打仗的征兵制自然就行不通了,于是征兵制就扩大到了整个平民阶层,进入了全民皆兵的阶段。

前面提到,只有贵族才觉得自己和国家是命运共同体,才可能拥有“参军光荣”的观念,现在贵族和军事脱离了,参军也就没什么荣誉感可言了,贵族的心态也发生了变化,觉得打仗太危险,还不如学一点别的技能。比如著名的外交家张仪,他原本是魏国贵族的后裔,但根本不懂军事,主要技能是耍嘴皮子。所以后世有一个典故叫“张仪舌”,就是张仪的舌头,主要用来形容那些能言善辩的人。

听到这里你可能会问了,征兵制真的只能在贵族中实行吗?国家就不能想想办法,让平民也对参军产生荣誉感吗?你说得没错,战国时期的各国国君也是这么想的。他们开始对平民实行征兵制,于是征兵制发展到了极端,也就是全民皆兵。秦国的法律就规定,所有成年男子都必须强制服两年兵役。国君们为了让平民也觉得参军光荣,想尽了办法。秦国就设立了军功爵位,规定士兵们只要杀死了敌人,就可以获得爵位,不管他是什么出身。这种做法在当时确实提高了军队的战斗力,但也引起了一个副作用,那就是战争变得越来越残酷,平民阶层中开始出现厌战情绪。

春秋时期的战争还具有礼仪的性质,经常点到即止,但是在战国时期,各国都是全民参战,又都鼓励士兵去奋勇杀敌,当时的战争已经不再是春秋时期的争霸战争,而是以彻底消灭对手为目的的灭国战争,总是打得尸骨如山,血流成河。比如秦国和赵国之间的长平之战,纸上谈兵的赵括败给了秦国的大将白起,结果白起一次就活埋了赵国投降的军队四十多万。

战争这么残酷,平民百姓当然会产生厌战情绪。比如《史记》里就记载了这么一个故事:吴起在魏国当大将的时候,有一个士兵背上长了疮,吴起就亲自帮他吮吸脓液。有人把这件事告诉了这个士兵的母亲,结果这位母亲就哭了起来。别人就问她,吴起对你儿子这么好,你为什么哭呢?母亲就说,当年吴起也曾经帮我的丈夫吮吸过身上的疮,结果我丈夫为了报答吴起,打仗勇往直前,最后战死了。现在同样的事又发生在我儿子身上,我儿子怕是也要战死了。

你看,这位母亲出人意料的反应背后,其实反映了平民阶层对战争的厌恶。这种厌战情绪在战国时期还没有爆发出来,这是因为平民希望通过立下战功,获得爵位。但到了秦朝统一以后,还在全国继续推行全民皆兵的制度,规定全国成年男子必须戍守边疆三天,还必须按时到达岗位。当时战争已经结束,服兵役也立不了战功,而且秦朝疆域辽阔,平民去戍守边疆很容易误了期限。陈胜、吴广就是因为误了期限,怕被处死,才发动了大泽乡起义,掀起了规模浩大的秦末农民战争。

汉高祖刘邦在战争中胜出,登上皇位。他自己就是平民出身,特别了解平民怕当兵的心理,于是他在表面上延续了秦朝的征兵制,同时又规定,如果不想服兵役,交点钱就行了,国家用你交的钱再雇个人替你去。到了这一步,征兵制中就出现了募兵制的成分,因为当兵打仗不再是出于荣誉感,而是为了钱。

到了汉武帝时期,他为了对匈奴作战,严格推行征兵制。这虽然保证了汉朝对匈奴的军事胜利,但由于这场战争消耗实在太大,人民为了躲避兵役,纷纷逃亡,国家开始征不到兵,于是汉武帝就把大批囚犯编进军队,参加战争,这就进一步提高了募兵制的地位。到了东汉时期,募兵制成为了主流。光武帝刘秀刚起兵的时候,手上没什么兵,就请教一个叫任光的人。任光就说,你可以招募那些亡命之徒来当兵,以后遇上那些不肯投降的城池,把它打下来以后,就放纵你手下的士兵去抢劫。人都是贪财的嘛,这样就不难招到兵了。刘秀就采纳了他的建议。这种招募士兵的方法,在东汉建立以后继续沿用,国家用钱来招人当兵,于是征兵制就被募兵制取代了。

你看,征兵制被募兵制取代,转折点就在战国时期,根源就在于贵族脱离军事,平民又普遍厌战。下面我们来看今天要讲的第二个方面,募兵制取代了征兵制,为什么就会导致古代中国在军事上的软弱呢?

概括地说,募兵制导致军队素质低下,军队纪律败坏,这又引起军人社会地位的下降,人民也就丧失了尚武精神。

我们先来看募兵制对于军队素质和纪律的影响。募兵制在本质上是用利益吸引人来当兵,来当兵的人也只是为了混碗饭吃,不会产生对国家的责任感。对士兵来说,给钱我就干,你要不给钱,那我就不干了,甚至还会发动兵变。明朝崇祯年间,在辽东宁远地区就发生了一场兵变,士兵们把当地巡抚和总兵都抓了起来,向他们索要拖欠的军饷。其实巡抚早就向上面申报过军饷,但上面层层克扣,最后根本没发到士兵手里。士兵领不到钱,就对大明朝离心离德。后来李自成快要打到北京了,崇祯向宁远的军队发出命令,让他们赶紧来援救,但他们却拖拖拉拉,一直拖到崇祯上吊,明朝灭亡。其中有一个重要原因就是朝廷克扣了他们的军饷。

更严重的是,东汉以后的募兵制,对招募的对象一般不做要求,于是军队里混杂了各种素质低下的人员。历史资料显示,东汉时期来当兵的大多是社会闲散人员,甚至还有想要戴罪立功的死刑犯,素质可想而知。这种军队有一个特点,打仗时贪生怕死,抢劫老百姓却从不手软。所以东汉在对外战争中,不得不借助少数民族军队的力量。

公元73年,东汉军队对北匈奴发动了攻击,这支军队很有意思,主力不是东汉自己的军队,而是当时已经归顺的南匈奴以及鲜卑、羌族等少数民族的军队。东汉能够让他们为自己打仗,靠的当然也是利益引诱。这源于东汉初年大臣班彪的一个建议,叫作“不劳师而币加”,就是不要动用东汉自己的军队,用钱去收买少数民族的军队,让他们来为自己打仗。这听上去倒是不错,实际上是因为东汉自己的军队军纪败坏,才不得不这么做。

募兵制导致军纪败坏,这种现象在中国历史上不断重演。东汉末年,曹操能够起家,依靠的是一支重要的武装力量,叫作“青州兵”。青州是东汉的一个州,位于今天的山东地区。《三国志》里记载,当时有30万黄巾军投降了曹操,曹操就收编了其中的精壮汉子,这就是青州兵的主体。你看,青州兵本来就是底层的流民,素质不高,曹操收编他们,靠的也是利益的诱惑,这和当年刘秀起家时的情形非常相似。青州兵因为接受了曹操的严格训练,战斗力倒是不错,但青州兵军纪的败坏在历史上也是有名的。曹操在攻打徐州军阀陶谦的时候,青州兵就在徐州一带到处屠杀平民,所以小说《三国演义》里也有曹操在徐州搞屠杀的情节。

这种情况一直到了清朝也还在出现。清朝刚入关的时候,依靠的武装力量是八旗军队和汉人组成的绿营,这些还带有征兵制的特点。但到了清朝后期,这些军队长年不打仗,都成了老爷兵,清朝就不得不依靠汉族官僚募集的军队,其中的代表就是曾国藩组建的湘军。湘军在本质上也是依靠募兵制建立的军队,士兵们陋习很多,军纪很差,当初镇压太平天国的时候,就到处杀人放火抢劫。李鸿章建立的淮军也和湘军差不多。在中日甲午战争前夕,淮军进入了朝鲜,结果朝鲜老百姓对淮军评价很低,说他们简直跟土匪差不多。清朝在甲午战争中的失败,就和淮军的军纪败坏有很大的关系。

军队素质低下,军纪败坏,这又引发了一个更严重的问题,那就是军人的社会地位逐渐下降,人民也丧失了尚武精神。在春秋时期,军队由贵族组成,素质很高,军人还是很受尊重的。《诗经》里面有这么一句诗:“赳赳武夫,公侯干城”,“赳赳”就是雄壮的样子,“武夫”就是军人,“干城”就是盾牌和城墙。这句话的意思是,那些雄壮的军人,就像盾牌和城墙一样,保卫国君就要靠他们啊。这句诗里充满了对军人的羡慕和赞美。但在募兵制确立以后,军队的素质那么差,民众对于军队的印象就逐渐发生了变化,于是就有了那句著名的俗语:“好铁不打钉,好男不当兵”。尤其是在宋朝实行“重文轻武”的国策以后,这种现象就更明显了。

《宋史》里有这么一个故事:宋真宗年间,有一个著名的大臣名叫陈尧咨。陈尧咨这个人很了不起,他考科举,考中了状元,还当上了翰林学士;他的武艺也很厉害,可以一箭射中铜钱中间的那个孔。宋真宗很看重他,当时国家也缺少军事人才,所以宋真宗就对他说,你要是愿意改行当武官,我就马上封你当节度使。节度使是武官里的最高官职,俸禄也很高。陈尧咨有点心动,就回家去跟母亲商量,谁知母亲一听就勃然大怒,举起拐杖就要揍他,还说:你父亲当过朝中的大臣,你自己是状元,我一直希望你能当上宰相,你却要去当那下贱的武官,你怎么这么没出息啊!这件事于是就这么黄了。

你看,哪怕是节度使这个级别的军人,在人们眼中也就这个地位,那些底层士兵是怎样一个形象,也就可想而知了。《水浒传》里的那些好汉,一旦犯了罪,就有可能在脸上刺一个金印,发配到某地去充军,还要经常被叫成“贼配军”,可见底层士兵的形象就和贼差不多。到了这一步,人民也就彻底失去了尚武精神,他们不会以参军打仗为荣,更不会对保家卫国抱有什么责任感。只有那些实在没有活路,或者是犯了罪的人,才会去当兵,军队的纪律和战斗力也就可想而知了。所以,古代中国在军事上的软弱绝不是偶然,它和兵制的转变有深刻的联系。

到这里我已经为你讲述了,征兵制转变为募兵制,如何导致了古代中国在军事上的软弱。下面我们再来看最后一个问题,今天给你讲的这本书,有一个重要的成书背景。它是在抗日战争期间写的,所以这本书表面上是在讲古代中国的兵制,其实是在表达对未来中国的期望。这个期望到底是什么呢?

其实作者在书中已经明确透露出了这个期望,那就是期望中国能在抗日战争中浴火重生,变成一个真正的现代民族国家。

什么是现代民族国家?这是一个在欧洲兴起的概念,意思是在一个国家内部,人民认同的对象不是国王或者皇帝,而是自己所属的“民族”,这个民族拥有共同的语言和文化,同属一个民族的人们都是自己的“同胞”。同时,民族国家也意味着,国家对人民提供保护,人民对国家也具有责任和义务,国家的利益就是自己的利益,国家到了危险关头,自己有义务站出来保卫国家。

民族国家这个概念在法国大革命时期开始形成,并随着拿破仑战争普及到了整个欧洲。今天法国的国歌《马赛曲》,就是在法国大革命时期出现的一首战歌,歌词里包含了民族国家的观念。《马赛曲》里认为,人民效忠的对象应该是祖国法兰西,号召人民团结起来打倒国王,打倒外国侵略者,这种对祖国的热爱,其实就体现了民族国家的基本精神。

而且,和民族国家密切相关的还有一项制度,叫作普遍义务兵役制,这项制度也是在法国大革命时期确立的。当时法国的革命政府面对欧洲反法同盟的进攻,处于危急关头,于是就建立了这项制度,规定全体成年男性公民都有义务加入军队服役。革命政府通过这项制度,获得了充足的兵源,打败了反法同盟的军队,于是转危为安。后来,这支依靠普遍义务兵役制建立的军队,成为拿破仑军队的主力,横扫整个欧洲,也使得这项制度在欧洲普及开来。普鲁士就学习了这项制度,也成为欧洲强国之一。直到今天,一些国家仍在实行普遍义务兵役制,比如韩国就是这样。我们经常看到一些韩国男明星正在当红的时候,忽然说要去服兵役了,就是因为韩国规定所有成年男性必须强制服兵役。中东的以色列甚至规定成年女性也必须强制服役。

说到这里,你可能就能明白作者为什么那么推崇春秋时代的征兵制,推崇贵族对于国家的那种责任感了。这并不是因为作者崇拜贵族,而是因为他认识到,春秋时代的征兵制和普遍义务兵役制其实具有相通之处,这里面都包含了军人的荣誉感,以及军人对于国家的责任感,这正是近代中国所缺乏的。

近代中国之所以打不过西方,除了科学技术不如西方,还有一个重要的原因,就是中国并不是一个民族国家,老百姓只管自己的家,不知道什么是国家。甲午战争时期,日本军队进攻中国东北时,到处张贴一个布告,叫《开诚忠告十八省之豪杰》,布告的主要内容是清朝的统治很残暴,我们是来帮助你们汉人反清复明的,所以不要反抗,跟随我们一起推翻清朝吧。这个布告还挺有用,不少中国人都跑来欢迎他们。

你看,当时的中国人毫无国家的概念,觉得甲午战争只是日本的清政府之间的战争,和他们毫无关系。同时,近代中国的军队素质也很低劣,老百姓有一句话叫“匪来如梳,兵来如篦”,意思是土匪来了就跟梳子梳了一遍斯的,会抢走老百姓不少财产;当兵的来了就跟篦子篦了一遍似的。篦子是一种清理头发里虱子的工具,齿和齿之间比梳子更密。当兵的来了,比土匪还吓人,能把老百姓的财产全给你抢完。你看,民众没有国家的概念,士兵又比土匪还可怕,当时的中国当然打不过洋人了。

民族国家和普遍义务兵役制是彼此相通的,两者都强调国家应该把自己的根深深地扎在民间,能够有效地从民间调动资源,同时和民间建立情感上的联系。要让人民觉得自己和国家是命运共同体,这样国家才能强大起来。第二次世界大战中,像英国、美国这样的民族国家,贴出来的征兵海报上面都写着类似“国家需要你”这样的标语,这就是国家和人民之间的情感联系。近代著名思想家郑观应在他的著作《盛世危言》中指出,西方列强之所以强大,就在于他们国内“君民一体,上下同心”,这说中了问题的关键。

但近代中国却迟迟没能建成一个民族国家。我们知道蒋介石曾经发动“四一五”反革命政变,屠杀国民党内的共产党人,这其实也挖断了国民党自己在基层社会的根基,因为在这场政变中,国民党把自己的工农党员都当成对立面给清除了,这就导致在广大的农村地区,国民党根本没有自己的组织,也就没有把自己的根基深深地扎在民间,更没有建立和人民的情感联系。我们看蒋介石平常的演讲,总是引经据典,使用的语言也很文雅,那只是说给上流社会听的,底层百姓根本听不懂。

同时,国民党始终没能建立有效的普遍义务兵役制。在战事吃紧的时候,国民党不得不依靠募兵制来渡过难关,甚至要靠抓壮丁来凑数。所以,国民党军队保留了募兵制下的许多弊端,士兵的素质不高,当兵也只是为了领军饷。一旦军饷不能按时发放,军队就要开始抢劫了。抗日战争期间,河南地区有“四大害”的说法,这四大害分别是水、旱、蝗、汤。水就是洪水,旱就是旱灾,蝗就是蝗灾,这些都好理解,这个“汤”是什么呢?汤就是国民党的高级军官汤恩伯。当时他奉命驻守河南,手下士兵军纪败坏,到处抢劫,如同土匪,所以老百姓都把汤恩伯的军队看成是比天灾还要可怕的人祸。

作者对这种情况痛心疾首,希望中国能够在抗战中获得新生,建成一个现代的民族国家。这种思想在当时其实很普遍,我们如果看讲抗战的电影,经常可以看见一个口号叫“抗战建国”,“抗战”好理解,“建国”是什么意思呢?其实这里和作者表达的是同一个梦想,那就是在抗日战争的战火之中,能够诞生一个崭新的中国。在这个新中国里,国家与人民风雨同舟,荣辱与共。这个新中国还拥有一支新式军队,这支军队汇聚了民族的精英,而且这些人不是为了利益,而是怀着保家卫国的荣誉感,为理想和信念而战。这就是那一代人共同的梦想。

好的,这本书就为你讲到这里。下面总结一下今天的知识点:

第一,古代中国的兵制之所以从春秋时期的征兵制转变成后来的募兵制,是因为在战国时期出现了一种现象:贵族脱离军事,平民普遍厌战。这导致军人失去了荣誉感,要吸引民众参军只有靠利益引诱。这是征兵制被募兵制取代的根源。

第二,征兵制转变成募兵制,导致古代中国在军事上的软弱。这背后的原因是,募兵制导致军队素质低下,纪律败坏,这又引发了军人的社会地位下降,人民丧失了尚武精神。

第三,这本书写作于抗战期间,作者写作这本书的目的,不止是讨论古代中国的兵制问题,更是在表达对未来中国的期望,那就是期望中国能在抗战中获得新生,建成一个现代的民族国家,同时这个国家能够建成一支新式军队,这支军队不是为了利益,而是怀着对祖国的责任感,为了理想和信念而战。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西 转述:李璐

划重点

1.战国时贵族脱离军事,平民厌战,导致军人失去荣誉感,吸引民众参军只能靠利益引诱,于是募兵制取代了征兵制。

2.募兵制导致军队素质低下,又引发了军人社会地位下降,人民丧失尚武精神。

3.本书写于抗战期间,作者的目的不只是讨论古代兵制,更是期望未来的中国能建成新式军队,为理想和信念而战,建成一个现代民族国家。