《中国史学名著》 风君解读

《中国史学名著》| 风君解读

关于作者

本书作者钱穆先生是中国史学界的泰山北斗,“史学四大家”之一。他生于一个新旧交汇的时代,虽经历了中国国运的衰落和西方思想的兴起,但始终高举弘扬中国传统文化的大旗,提倡中国人要尊重本国历史,而不是偏激的否定和历史虚无主义。钱穆是一位真正热爱中国历史和文化的学者。他一生著作极多,光是专著就多达80种以上,对后世产生了非常深远的影响。

关于本书

本书是钱穆先生上世纪七十年代初在台湾为文化学院历史研究所博士班所开课程的讲稿集结。书中以时间先后顺序列举了中国历代史学名著,以点带面,勾勒了中国史学的发展过程,阐述了不同体例史书的特点,并探讨了如何评价传统史学著作,以及抱着什么心态来阅读等问题。可以说,虽然本书原先针对的对象是历史科班的研究人员,但书中对以往史学名著的评价,对中国史学发展的概括,以及对中国历史所秉持的态度,对于爱好历史的普通读者也一样很有借鉴价值。

核心内容

本书核心观点是,中国史学源远流长,记述丰富,并有着众多不同的体例。对以往史学名著的研读,在今天仍然有助于我们了解中国史学的发生、发展和特点,并从中领悟史学乃至中国思想的精神。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的是钱穆先生的《中国史学名著》,我会用大约25分钟的时间,为你讲述书中的精髓:怎么从浩如烟海的史学著作中筛选出有价值的名著,从阅读中了解中国史学的发展与特征,并窥见中国史学乃至中国思想的精神和大义。

我们都知道,中华文明的历史源远流长,传承数千年不曾断绝,相应的史料、史学著作也可以用浩如烟海来形容。这是中华民族之幸运。不过,这也给对历史感兴趣的读者带来了一个不小的麻烦:如果我想要了解中国历史,这么多的史学著作,哪些才是值得一看的名著呢?它们又各有什么优缺点?而且,自从上世纪初的新文化运动以来,也有一种针对中国历史的批评意见十分流行,认为以往的中国历史著作,记载的不过是些帝王将相,才子佳人,那都算不得真正的历史。这种观点对不对呢?对于这些疑惑,我们不妨听听史学大家钱穆先生是怎么论述中国史学名著的。

在本书中,钱穆先生指出,中国史学源远流长,记述丰富,并有着众多不同的体例,对以往史学名著的研读,在今天仍然有助于我们了解中国史学的发生、发展和特点,并从中领悟史学乃至中国思想的精神。

本书是钱穆先生上世纪七十年代初,在台湾为文化学院历史研究所博士班所开课程的讲稿集结。书中以时间先后顺序列举了中国历代史学名著,以点带面,勾勒了中国史学的发展过程,阐述了不同体例史书的特点,并探讨了如何评价传统史学著作,以及抱着什么心态来阅读等问题。可以说,虽然本书原先针对的对象是历史科班的研究人员,但书中对以往史学名著的评价,对中国史学发展的概括,以及对中国历史所秉持的态度,对于爱好历史的普通读者也一样很有借鉴价值。

这本书的作者,刚才提到,就是钱穆先生,他是中国学术界公认的一代宗师,与吕思勉、陈垣、陈寅恪并称为“史学四大家”。他出生于20世纪初的江南乡村,依靠自学,从乡村小学教师,到中学教师,再到大学讲师,最后成为北大教授,名震一时,可以说是自学成才铸就辉煌的典范。

他生逢一个新旧交汇的时代,当时的中国,国运衰落,在国际上被列强欺凌,在国内也是积贫积弱,动荡不安。这种形势下,很多人就想从历史当中找到原因,所以当时对传统历史的批判和质疑成为主流,但是钱穆先生尽管也经历了西方思想的熏陶洗礼,但始终高举弘扬中国传统文化的大旗,倡导中国人要对本国历史抱有温情和敬意,而不是偏激的否定,更不能落入历史虚无主义。他一生著作极多,而且作品均有着极为浓厚的中国情怀,对后世产生了非常深远的影响。

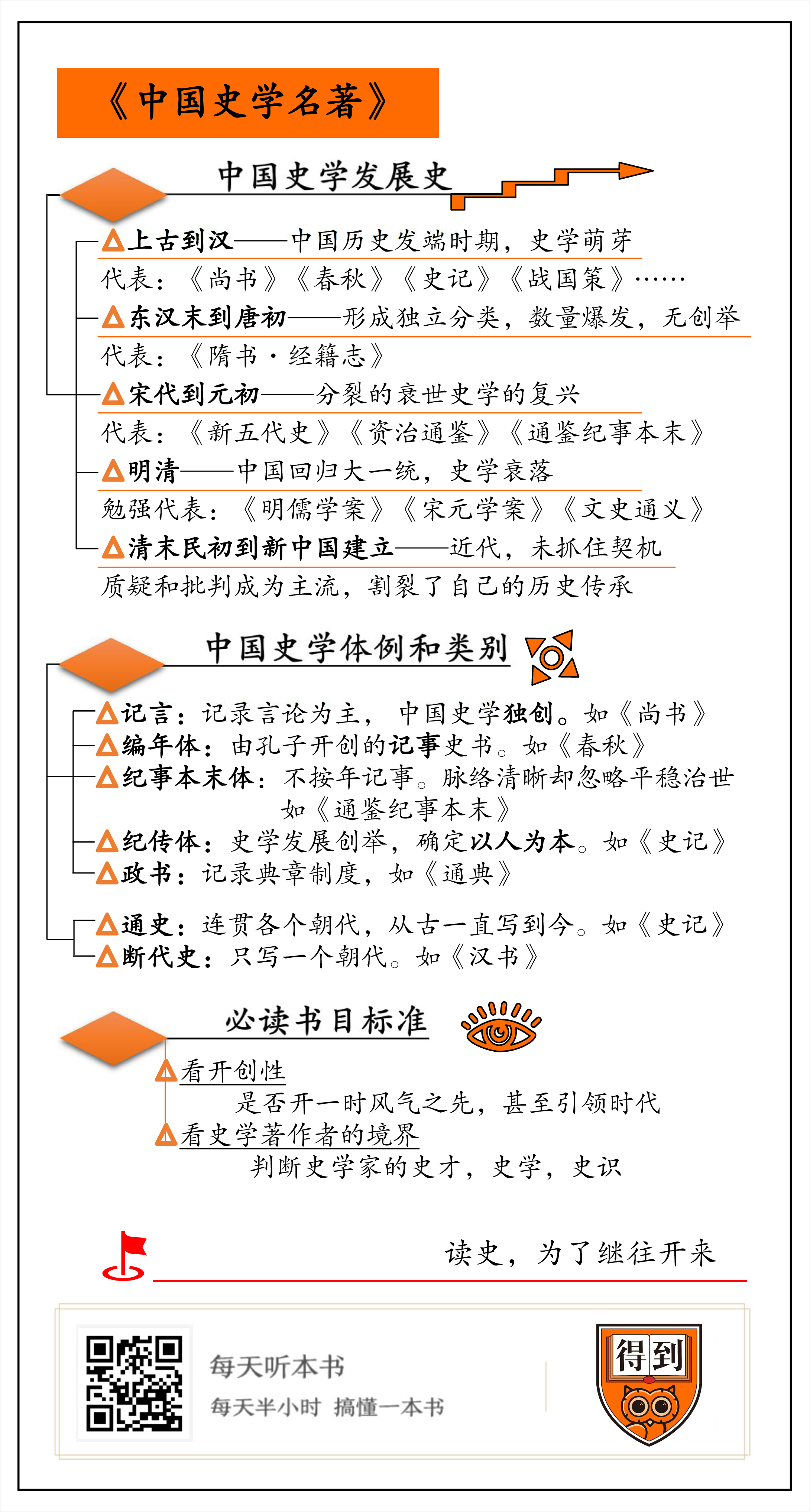

本书中,钱穆先生以时间顺序,对中国自古以来的历史名著进行了列举和分析,其中大致包含三个方面的内容:第一,就是帮助我们厘清中国史学发生、发展的大致脉络,明确各个发展阶段;第二,是帮助我们了解中国史学著作的体例和分类,明确不同体例的特点所在;第三,是探讨如何评价和选择史学著作,以及读史对我们有何意义。

我们先来看看中国史学的发展史。钱老在书中,把中国史学的发展,根据年代先后,分成了5个阶段,我们来一个个看。

第一阶段,是从上古的商周时代,一直到汉初,这是中国历史的发端时期,也是史学的萌芽期。中国最古老的史书是什么?在本书里面,钱老举的第一本就是《尚书》,这可以说是中国最早的一部史学著作,也是留存到现在的最古老的书。尚书的尚,和上下的上同义,所以尚书也就是上古之书,它记载的是虞夏商周四个朝代的宫廷事迹和君臣言论。夏商周三代我们都知道,那“虞”又是什么呢?其实就是舜帝时代,那已经是五帝时代的事了,所以尚书可以说是五帝三代之书,它记载的史料,最早可以推到距今四千多年前,那是相当古老了。但是尚书称为书而不称为史,这是为什么?

这里我们要提一下中国古籍的归类法,一般分四大类,也就是我们所说的“经史子集”四部分类法。其中经是儒家经典,史是史书,子是诸子百家著作,集是文集。尚书既然是历史文献,应该归到史类,可实际上却归到经类,而且还是五经之一,儒家最重要的经典,这又是为什么?其实原因也很简单,因为在尚书成书的年代还没有独立的史学概念和分类,史学是包括在经学之内的。直到太史公作《史记》,史学才逐步获得独立的地位,而四部分类的正式形成,还要在此之后了。所以我们说这个阶段是中国史学从无到有逐步形成的发端时期。

而且,这个时期也是史学大发展的时代,有很多影响以后史学的创举,新的体例的出现,都是源于这个时代。比如尚书之后,孔子作《春秋》,开编年史的先河。春秋又有三传,还有《国语》《国策》,也就是《战国策》都是响当当的名著。到了汉代,司马迁作《史记》,更是究天人之际,通古今之变,成一家之言,开创了后世正史的范例。所以钱老说了,这个阶段是中国史学发展的一个黄金时代。我们要读史,这个时期的史学名著是不能忽略的。

第二阶段,是东汉末年到唐初这段时期。从钱老的划分也可以发现,他对史学史的阶段,其实没有和普通朝代史齐平。比如第一阶段把汉朝的初期也列了进去,而第二阶段直接从汉末开始,这是因为汉朝中期社会比较平稳,史学的发展也没有太大的起伏和重要节点。而从汉末到唐初,经历了三国两晋、五胡乱华、南北朝时期,从历史上来看,是一个衰世乱世,却是史学大发展的繁盛时期。

回想第一阶段,其实也是在春秋战国的乱世。那是不是说时代衰,史学就会盛呢?这其实不是没有道理。举个例子,就好像每次金融危机的时候,有关经济和金融的书就会卖得特别好一样。时代衰落,大家就会想要找出问题,找到出路,到哪里找呢?自然是到历史里去找,所以史学就会盛。这个阶段,也是史学逐渐成型、形成独立分类的时期,刚才提到的四部分类,就是在东晋时期初具雏形,一直到《隋书·经籍志》中,才正式以经史子集的形式出现。其中史部所收的,除了正史以外,还分十三类,共有史书八百十七部,一万三千二百六十四卷。史学不仅有了独立的分野,数量上也有爆发,这就是当时史学的盛况了。但是钱老也说了,这个阶段的史学虽然繁盛,但是并没有太大创举,对后世也没有太大贡献,这是一个遗憾。

接下来的第三阶段,是宋代到元初。我们说宋代,感觉还是大一统的朝代,唐宋元明清嘛。但实际上有宋一代并没有真正达成统一,北方开始有辽,后来有金,还有西夏,实际上也是一个分裂的衰世,但是这个时期也有史学的复兴。

首先要提的是欧阳修的《新五代史》,这是唐代以后的正史当中,唯一一部私人修订,而不是官修,也就是政府修订的著作。从这点也能看出来当时民间史学风气之盛了。之后就是司马光的《资治通鉴》,这也是直到现在仍然广受赞誉的史学名著。后世的史学家,经常以两司马并称,一是司马迁,另一个就是司马光。此外还有袁枢根据资治通鉴重新编辑而成的《通鉴纪事本末》,他开创了一种新的史书体例。而且中国史书中很重要的另一个体例,也就是记载典章制度沿革的“三通”中,除了《通典》写于唐代,其他两本,南宋郑樵所著的《通志》,元初马端临的《文献通考》,都是这一时期的作品。

到了第四阶段,就是明清时期了。这个时期,中国重新回到大一统,但是史学却衰落了,很耐人寻味。这本书里,明朝一代,也没列出什么有名的史学著作,只是列了《明儒学案》和《宋元学案》这两本勉强归到学术史里的著作,还有一本章实斋的《文史通义》也是文学史兼史学史,算是矮子里面挑高个。到了清朝,本来也有新史学的曙光出现,可惜被满清政府的高压政策扼杀,结果史学发展不理想,只有乾嘉考证学可以一说。但钱老实在是看不起这个学派,认为这只是故纸堆里的学问,对现实产生不了影响的史学,也就是死学问了。

当然,还有第五阶段,就是清末民初到新中国建立了,也就是我们如今说的近代。这在中华民族,又是苦难多事之秋,也是有大转变的时代。照道理,这又是一个史学兴起的契机。可惜钱老认为这一阶段的史学是非常令人失望的。为什么呢?就是由于我们一开始说的,这个时代对传统历史和学说的质疑和批判成为主流,做历史研究的人争相引进西方的史学方法,却割裂了自己的历史传承。到头来,西方的那一套没学全,自己的传统又丢了,结果就是“不学无术”。

以上我们回顾了中国史学兴起、兴盛、再到衰落的整个过程。并历数了各个阶段的史学代表著作。

讲完发展史,我们接着来看看在这漫长的时间中,中国史学产生了哪些体例和类别,它们的特点又各自是什么。钱老在本书中认为,说到史学著作的体例体裁,最常用的划分就是看它记录的是什么。是历史上的事件,还是历史人物,又或者是人物说过的话。这三者,分别可以称为记事、记人和记言。我们之前提到的中国最古老的史学著作《尚书》,主要就是记言体,记录的是当时的臣下所记录的君王言论,放到现在,大概算是领导的讲话纪要。

尚书中也有很多对古代事迹的追述,一共讲了虞夏商周四代,但根据钱老的考证,在周朝以前的尚书篇幅,其实多数是后人的伪作,尚书中真正可信的,大概只有《西周书》。它的体例主要是记言,当然记言的过程中多少也要记一点事,所以算是记言兼记事体。这种体例的著作,还有后来的《国语》《战国策》,比如我们中学课本里收录的名篇“邹忌讽齐王纳谏”就是一段段对话串起的一个故事。这种体例,可以说是中国史学的独创,在外国的史书里是找不到的。这其中反映的是中国历史记载的特点,不仅看重事,而且看重言论。

第二种体例是由孔子开创的,也就是他所编写的《春秋》。这可以说是中国第一部正式的历史书。《尚书》虽然有记载历史,但怎么看也是当时的政府公文之类,并不是专为写史作的,但是《春秋》确实是正儿八经的历史记载。它当然属于记事的,但是记述的方式有自己的特色。书名春秋,也就是代表一年嘛,我们现在也会说“经历不知几个春秋”。所以《春秋》中的记事,是一年一年按着时间顺序记录。这种体例,就叫做“编年体”。

这种体例有什么好处?其实显而易见,这样逐年编下来,历史就会显得有连贯性而没有遗漏。在春秋以后,中国不断有编年体的史书问世。虽然《二十四史》的正史用的不是编年体,但是一直没有很大的间断。司马光的资治通鉴,也是编年体。时至今日,中国几千年历史,只有春秋以下,资治通鉴记录开始以前的七八十年时间没编上。这在全世界,恐怕也只有中国才有。所以我们才能说,中国历史传承至今不断。

第三种常用体例,那自然是记人的了,也就是“纪传体”,其中的代表作,首推自然是太史公司马迁的《史记》,史记以人物为中心记述历史,这是中国史学发展的一大创举。自《史记》开先河以来,二十四史都是采用纪传体的编撰方式。那么,为什么写史要以人为中心?其实这不正表明中国古人已经意识到,推动历史发展的最重要动力是人,人才是历史的中心,没有人就没有历史吗?这种以人为本的史学思想,两千多年前的司马迁就已经具有,从中真可见他的伟大之处。

以人为中心写史,也可以避免记述时过于重视事而忽略了人。比如商朝末年,有伯夷叔齐,他们两人有什么事迹呢?武王伐纣的时候,他们去拦武王的军队,劝武王不要以下犯上,结果没拦成。到后来武王灭商,他俩不愿意吃周朝的饭,跑到首阳山上饿死了。这么小的事迹,放到兴周灭商的大潮流里,实在没什么大不了。可司马迁欣赏他们的气节,专为他们写了伯夷列传。

而且《史记》里的人物,也绝不仅仅是什么帝王将相,还有比如庄子韩飞列传里的思想家,又比如刺客列传里的刺客侠士,再到货殖列传里的大商人等等。所以《史记》实在是一部不管历史研究者还是普通读者都应该一读的书。除了纪传体的特点,《史记》还有一个独特之处,就是连贯各个朝代,从古一直写到今,这叫做通史。《史记》从三皇五帝,一直写到司马迁自己所处的时代,是二十四史中唯一一部通史。《史记》以后,从班固的《汉书》开始,都是只写一个朝代,也就是所谓断代史。如此说来,史记作为纪传体通史,也是空前绝后了。

编年体和纪传体,可以说是中国史书的两大体例。它们的优点长处,刚才都已经说了,但也有各自的一些缺点。比如清代四库全书的提要里就说,纪传体史书,一件事如果牵涉到几个人,那几篇传里都会读到,结果分不清主次;编年体呢,一件事情如果时间跨度比较长,一年里讲不完,那就得跨着好几卷来读,首尾难顾。这就像一些连续剧一个星期出一集,结果看新一集的时候,上星期的内容都快忘了。那么,有没有办法来弥补这两者的缺陷呢?

有人就创出了一种新的体例,叫做“纪事本末体”。它也是记事,但是不像编年体那样按年分,而是按照事情分,把一件历史事件,从头到尾记录下来,这样前因后果清清楚楚。开这一体例先河的,是南宋袁枢的《通鉴纪事本末》,这是把《资治通鉴》的内容按照各个事件重新编排而来的。这种体例,好处自然很明显,叙述脉络清晰,因果明确。而且钱老也提到,西方史学,其实主要采取的就是类似纪事本末体。所以清朝到民国以来,这种体例那是备受推崇。

但是钱老也说了,这种体例也一样有自己的缺点,那就是只见变动纷乱,不见平稳治世。他以通鉴纪事本末为例,里面说到汉朝,都有什么事呢?汉高祖灭楚,对匈奴的战争与和亲,吕氏叛乱,七国之乱,好像都是打来打去,可是文景之治,他却没有包括。这也可以理解,你要记录历史大事件,那大家打来打去那看起来就是大事。就好像报纸上记载的,大多也是这种事情,哪里地震台风了,哪里枪击案了,哪里打仗了。如果大家太平过日子,那就不是新闻,报上也不会登。

但是用这种方式写历史,就会很浅薄,只讲变乱,不讲安定,只注重外在的变化,但是忽略了内在的原因,更忽略了很多只因为不包含在大事件中,但实际对历史很重要的人和事。所以钱老虽然肯定纪事本末是一种新的体例,有它的优点,但对于袁枢的《通鉴纪事本末》,他的评价是不高的,远远不能和《史记》《资治通鉴》相比。

上面说了这些体例,其实变来变去,仍然不脱记言、记事、记人的范畴,那中国历史当中还有没有记录别的呢?钱老说,也是有的,那就是另一大类的体例,历史上称为“政书”。这里说的是政治的政。它记载什么呢?主要是政治制度和各种典章。这其实是很重要的,因为中国历史的传承性,并不是仅仅说你有几部史书,知道以前发生过什么事情,更重要的是政治制度的传承和沿革。每个朝代的制度都不是凭空建立的,都是有前朝的基础,但也不是一成不变,而是有自己的变化。如果没有对政治制度的记录,那这一切也无从谈起。

史记里面也有记录典章制度,但真正开辟这个专门体例的,是唐代杜佑的《通典》。他之后,又有宋代郑樵的《通志》和元初马端临的《文献通考》,合起来叫三通。后来明清两朝,又有人依着这三本书,又续编了好几本《续通志》《续通考》什么的,合起来一共有十通。这十部书,等于又开辟了一个新的史学疆界,其中《通志》的叙述范围,甚至还超出了制度史的范畴,把天文地理、昆虫草木等都收了进来,简直就是一部社会百科史了。这其中,也可以见出传统史学史料的丰富多彩,绝不仅仅专注于帝王家事。

以上是对史学体例的一些划分,由此我们知道了中国史学著作的主要体例有记言体、编年体、纪传体、纪事本末体和政书等。

通过前两部分的介绍,我们对中国史学的发展脉络和主要的体例分类有了基本的认识,也了解了各个时期和不同体例中的代表著作。那么接下来,我们就要说说这么多的著作,我们怎么去选择对自己有价值的呢?这也就是如何评价史学著作,以及读史对我们有何意义的问题。

钱老的讲课当然是针对历史专业博士的,他们要读的著作和普通读者不同。但是钱老也认为,有不少史学名著,是大家都应该去读读的。要是他开一张必读书目,会包括哪些书呢?最重要的标准,就是这些著作是不是具有开创性,可以开一时风气之先,甚至引领时代。

比如《春秋》开创了编年史体例,那要了解秦以前的历史,春秋是必读的。但春秋的笔法太简练,普通读者看起来困难。好在后来又有人为春秋的记载进行补充和解释,传到现在的有公羊谷梁左丘明三家,这就是春秋三传。其中左传尤其受到推崇。在这之后,司马迁的《史记》开了纪传体的先河,又位列二十四史之首,那当然是大大的必读。班固的《汉书》则是第一本断代史,也有他的地位。加上范晔的《后汉书》和陈寿的《三国志》,合称前四史。在二十四史中属于应该先读的,至于之后的,如果时间精力不允许,可以先不读。

到了唐朝,杜佑的《通典》是第一部政书体例,如果要研究政治制度,那就不得不读。再下来宋代,有司马光的《资治通鉴》,是春秋左传以来最成功的一部编年通史,也是不得了的著作。至于袁枢的《通鉴纪事本末》其实是照抄司马光的,不过把材料重新编排组织而已,作为新体例有参考价值,但历史价值就差得远了。

至于明清两代,可以拎出来讲的史学名著就乏善可陈了。比较有创见的,大概就算章实斋的《文史通义》这部文学兼史学史,这本书里提出了“六经皆史”的观点,认为经学作为古代的官方文献资料,也有极高的史学价值。这一点钱老也是十分赞同的,这也是他把《尚书》《春秋》列入史学名著的理由。

除了开创性,钱老还比较注重的是史学著作的境界。说境界比较玄,直观说就是写史之人的资质问题。这方面钱老引用的是唐代刘知几提出的史学三长论。这个刘知几不算大史学家,但他有一部《史通》流传后世,是专门评点各种史书长短的,按现在说法,是一本史学评论。他说,一个合格的史学家,要有三种长处,分别是史才、史学、史识。史才是指这方面的才能,算是一种天赋;史学,则是你历史方面的学问,看过多少史书;至于史识,指对历史的认识和理解。三种本领,一个难过一个,只有三者兼备,才能写出好的历史著作。

举例来说,比如梁启超,钱老认为他是有史才的,几本著作,写得都可以算好,但是他史学是不足的,否则也不至于说出二十四史非史这番话。但这也情有可原,毕竟梁启超一辈子太忙,实在没时间钻研历史。又说到史识,钱老认为提出这三长论的刘知几自己就没有史识。他评点历史著作,只不过从文法笔法之类的小处去批评,但实际缺乏对历史的见识和对历史精神的把握。比如他对班固的《汉书》评价比司马迁的《史记》高,因为汉书的材料更加细致,写作格式更加规范。但是如果要说史学精神,说材料后面表达的重视人的精神,班固能和司马迁比吗?差得远了!这就是史识的不同。我们自己不写历史,不用拿这个标准来要求自己,但作为选择历史读物的标准,也是合适的。

那么,这些史学名著,对今天的我们又有什么意义?其实说来说去还是四个字:继往开来。不继往又如何开来?钱老讲到民国以来史学的凋零,认为最重要的原因,就是对中国传统和历史的偏激否定,一棍子打死。说到中国历史,那就是几千年封建专制,说到中国史学,那就是帝王家谱。似乎只有照搬西方史学才是出路。但是说这话的人,其实自己并不了解中国历史,也没看过多少史书。别的不说,光看《史记》,就已经不止帝王将相了。如果说要研究古代政治、社会、经济,史料也很多,杜佑《通典》里一上来就讲货殖,也就是现在说的经济。你要说中国历史没有政治经济史,那其实也是无知。至于片面推崇西方史学,更是忘记了,其实从体例的丰富全面,记述的连贯性来看,中国都要超过西方。

确实,今天我们需要新的史学,但新史学不是无中生有的,它需要建立在原有基础上,把自己以前的历史和传统都腰斩了,还妄想能够凭空建立更优秀的史学,这种想法是幼稚可笑的。这是钱老在本书中不厌其烦诉说的道理。其实这道理,又岂是仅仅针对历史和史学研究呢?这就是本书对我们的最大意义所在。

说到这儿,《中国史学名著》的内容就介绍得差不多了。下面来为你简单回顾一下书中的内容:

首先,以时间为脉络,回顾中国史学自春秋战国时代兴起,历经魏晋隋唐和宋代的兴盛,再到明清及民国时期的衰落的整个发展过程。

其次,历数中国史学的几个主要体例,分别是以《尚书》为代表的记言体,《春秋》为代表编年体,《史记》为代表的纪传体,《通典》为代表的政书,以及《通鉴纪事本末》为代表的纪事本末体。

最后,钱穆先生探讨了对史学著作的选择和评价标准,他给予那些具有开创性的著作更高评价,并重视史学家本身是否才学识兼备,继而提出读史要有继往开来的精神。

撰稿:风君 脑图:刘艳 转述:李璐

划重点

1.中国历史记载的特点是,不仅看重事,而且看重言论。

2.编年体和纪传体,可以说是中国史书的两大体例。

3.这些史学名著对今天的意义,可以用四个字来概括:继往开来。