《中国古代物质文化》 秋树解读

《中国古代物质文化》| 秋树解读

关于作者

孙机,著名考古学家、文物专家,中国国家博物馆研究馆员、学术委员,中央文史研究馆馆员,国家文物鉴定委员会副主任委员,在中国古代物质生产、舆服制度、工艺美术、文物鉴定等领域研究成果斐然。经典著作有《汉代物质文化资料图说》《中国古舆服论丛》《仰观集——古文物的欣赏与鉴别》等。

关于本书

本书运用大量翔实的考古发现和文献资料,全面介绍了中国古代劳动生产装备、技术、组织方式的发明、发展历程和取得的成就,描绘了建立在丰富的物质基础上的古代中国社会面貌,揭示了物质生产成果背后的历史演进和文化意蕴。

核心内容

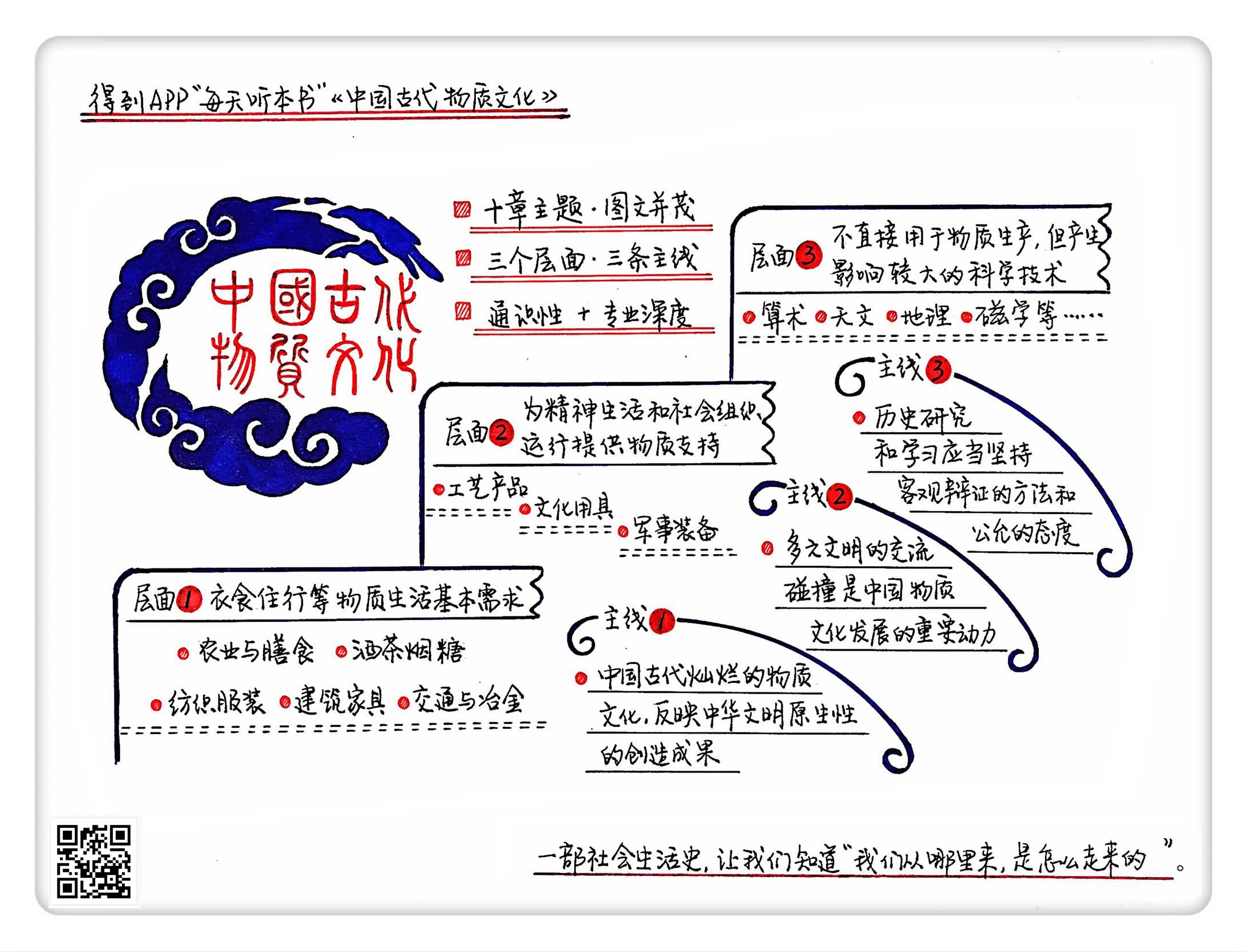

全书共十章专题,分为三个层面:一是满足物质生活基本需求层面,包括农业与膳食、酒茶烟糖、纺织与服装、建筑与家具、交通工具和冶金技术。二是为精神生活和社会组织运行提供物质支持层面,包括玉器、漆器、瓷器、文具、印刷、乐器、武备。三是科学技术层面。

你好,欢迎每天听本书,这期音频为你解读的是《中国古代物质文化》。这本书大约40万字,我会用大约30分钟时间,为你讲述书中精髓:中国古代物质文化成就以及对世界文明的贡献。

如果把历史比作一个活生生的人,那么政治史、军事史、制度史等研究提供的信息,例如朝代更迭、重大历史事件、著名人物活动等等,则建立了他的“骨架”,让我们对他的高矮胖瘦、大致轮廓有一个基本印象。而他的五官面目如何,有什么性格特点、习惯爱好,就需要更多细节来展现。历史学中有一个专门的方向——社会生活史。它的研究,就是关心这些有血有肉的细节。

这门学问研究的对象是什么呢?像几千年以来,中国人到底是怎样生活的,我们这个民族和社会,大到婚丧嫁娶、风俗传统,小到衣食住行、一物一器,是如何一步一步发展成为今天的样子,背后折射出怎样的历史和文化变迁?这就是一连串说来话长的社会生活史的故事。跟政治史、军事史这些历史学的传统热门相比,国内的社会生活史研究起步较晚,在历史课本中也只占很少篇幅,不过经过几代专家学者的耕耘,已经取得了比较丰硕的研究成果,并且在大众文化传播中受到越来越多的关注。

这期音频为你介绍的这本《中国古代物质文化》,就是一部社会生活史方面的通识性读物。顾名思义,它关注的对象,是社会生活中比较基础、比较具象的层面,也就是物质生产。围绕这一主题,它用大量翔实的考古发现和文献资料,从器物到技术,再到制度,介绍中国古代劳动生产装备、技术、组织方式的发明、发展历程和取得的成就,并描绘了建立在丰富的物质基础上的社会面貌。

从科普角度看,这本书弥补了历史教育中物质文化史这一页的缺失。从专业角度看,它对很多前沿问题和争议热点,做了辨析和探讨,提出了不少独到的学术见解。因此,在学术界和历史爱好者中的评价都很高。

本书的作者孙机先生,是著名的考古学家、文物专家,在中国古代服饰、车马制度、工艺美术等领域都有极深的造诣,堪称著作等身。代表作有《汉代物质文化资料图说》《中国古舆服论丛》《仰观集——古文物的欣赏与鉴别》等,都是社会生活史和文物研究的经典专著。2007年至2009年,孙机先生为自己的工作单位——中国国家博物馆的员工开办了“中国古代物质文化”专题讲座。2013年,他将这次讲座和相关学术交流活动的讲稿通盘修订扩充,形成了这本书。

关于为什么写这本书,孙机先生自己是这么说的:在与一些年轻人的沟通中,发现他们对中国古代的物质文化成就缺乏必要了解,导致对基本国情的认知缺失。他希望通过本书,帮助读者加深对中国历史文化的认识,知道“我们从哪里来,是怎么走来的”。

孙机先生的讲座一共做了十讲,涵盖了古代农业手工业的方方面面。这本书也分为十章。与一般专著相比,本书章与章之间的逻辑结构不太规整,一章之内的内容层次划分也不那么清晰,保留着“讲稿”相对松散的特点。

大致来看,十章专题可分为三个层面:一是满足吃、穿、住、行等物质生活基本需求的层面,包括农业与膳食、酒茶烟糖、纺织与服装、建筑与家具、交通工具和冶金技术五个专题。二是为精神生活和社会组织运行提供物质支持的层面,包括玉器、漆器、瓷器等工艺生产,文具、印刷、乐器等文化用具,以及武备,也就是军事装备三个专题。三是不直接用于物质生产,但产生影响较大的科学技术层面,简要介绍了算术、天文、地理、磁学等内容。为了从细节中还原历史真实,书中用了海量的配图,包括传世的图像资料、考古发掘的出土器物、墓葬壁画等。与文献相互比对,既增强了说服力,又使内容更充实。这也是作者研究方法的独到之处。

刚才概括了全书的十章主题,你应该对本书广博庞杂的程度有点数了。如此林林总总的内容,作者整体上做到了杂而不乱、形散而神不散,除了作者学问做得扎实、文笔简练流畅、配图生动丰富之外,很重要的一点,就是全书始终把握着三条叙述主线:第一条,中国古代灿烂的物质文化,主要反映了中华文明原生性的创造成果。第二条,多元文明的交流碰撞,一直是中国物质文化向前发展的重要动力。第三条,历史研究和学习应当坚持客观辩证的方法和公允的态度。

下面我就按照这三条主线,为你具体讲述本书的精彩之处。

第一条主线,中国古代灿烂的物质文化,主要反映了中华文明原生性的创造成果。

什么叫文明的原生性呢?就是象征着这个文明发展成熟,并区别于其他文明的标志性元素,不是外部输入的,而是从它内部独立地、原发地产生的。在人类文明发展初期,在世界上几个区域分别出现了独立的古文明,学界叫做“文明的摇篮”。比如我们熟悉的古埃及、西亚两河流域、古印度和古中国等。不过,20世纪上半叶,中华文明的原生性一度存在相当的争议,不少西方学者认为中华文明的起源直接或间接地来自埃及和西亚文明的传播。

但是20世纪中期以后,国内发掘出多处大规模的远古文化遗址:比如1万年前的仰韶文化、河姆渡文化,6000年前的龙山文化、良渚文化。这些遗址里,原始农业、手工业、建筑、城市和公共工程陆续出现;特别是4000年前的二里头文化出现了大量青铜礼器和王宫遗址,又与史料记载的夏朝统治中心吻合,学界推测是夏朝的都城所在。考古发现与古文献相互印证,清晰地勾勒出了远古中华文明萌芽、发展、传承的脉络。这样一来,中华文明是独立发展出的原生文明,才成为学界和大众的共识。本书就从物质生产的角度,阐述了这项共识。

先来看解决温饱的吃和穿。说到吃就离不开农业。中国和两河流域、中美洲并列为世界三大农业起源中心地,书中列出了一份长长的中国原生农作物清单:并列首位的是稻和粟,也就是大米和小米,种植时间都超过1万年;其他重要成员包括高粱、白菜、韭菜、桃、杏、梨等等,尽显大吃货国本色。“穿”方面,最著名的原生特产毫无疑问是蚕丝,同样历史悠久的原生纺织材料还有葛和麻。

围绕这些物产,书中又梳理了生产技术的原创成果,比如:西汉时,为了在犁地过程中充分地除草翻土,发明了犁壁,就是在犁头后面加装一块弧形的铁板,将犁头掀起的土块顺势翻转碾碎;为了快速把纤维很短的麻和葛纺成线,又发明了手脚并用操作的纺车。这些发明今天看来很简单,但很长时间里都是中国独有的先进生产力,对几千年的农业和手工业生产发挥了非常重要的作用。

值得一提的是,作者并非“就吃穿讲吃穿”,而是从物种和技术发散开,介绍相关的器具、工艺、制度和生活方式,以小见大,追根溯源,让物质在历史的长河中“动”起来,揭示出物质背后成体系的历史文化意蕴。

例如,作者讲茶,就详细叙述了饮茶方式的三个发展阶段:唐代中期以前,是“粥茶法”,就是把茶叶与各种作料熬粥似的一锅煮;唐代后期到宋代,是“末茶法”,就是把茶叶磨成细末用滚水冲调;元代以后,是“散茶法”,就是直接将茶叶烘干后沏着喝。在这过程中,茶的种植范围、品种、制作技法、喝茶的器具和茶文化的内涵也不断变化。物质生产成果,并不是孤立存在,也不是一经发明出来就静止不变的,而是持久深远地影响着社会生活,又在社会变迁和文明进步中充实和丰富。

再比如,中华文明是少数崇尚玉的古文明之一,玉器和玉文化在中国历史中有独特的地位,原生性毋庸置疑。作者紧扣玉器在不同时期的用途和象征意义,完整地追溯了玉文化的发展阶段:

上古时的玉器叫“灵玉”,意思是祭祀鬼神的通灵之物,因为这个时期的玉器上有各种造型的神像。比如红山文化里的玉龙,形状像大写的字母C,就属于这类玉器。到了周朝,玉器可以叫“礼玉”。因为这个时期重视礼制,贵族阶层按身份等级佩戴玉器,玉被认为是符合儒家道德的“君子之器”。

从汉朝起,玉器进入“世俗玉”阶段,逐渐从祭祀和礼法中淡出,作为高级实用品出现在墓葬里。比如王侯贵族下葬时穿的金缕玉衣。唐朝的世俗玉更多的是服装配饰,比如腰带上镶的玉牌。宋金以后,玉器成了纯粹的观赏玉,加工技术越来越精细,争奇斗巧,作者认为已经脱离了实用需要。清朝的一些玉摆件甚至过度猎奇,反而显得俗气。

比如台北故宫那块著名的“肉形石”,在玉石表面打上许多小孔再染色,弄成东坡肉的样子,作者批评说:看个稀罕还可以,博物馆要是摆上几柜子,观众大概受不了。玉器用途和属性变化的一条线捋清楚后,玉文化各个发展阶段对应的历史社会特点也就自然地呈现了出来。

另一个突出体现文明原生性的领域是建筑。作者以文明起源地的自然环境为切入点,作了非常精彩的解析。

上古时代中华文明核心区域是黄河流域,这里的黄土层直立性很好。古人就地取材盖房子,就把黄土夯实后筑成墙,里面用木头柱子支撑。这项技术叫做“版筑”。夯土墙的广泛运用直接决定了中国古建筑的结构特点:比如为防止墙面被风雨侵蚀,产生了屋檐宽大的人字形屋顶;由于地基越高越防潮,出现了高大的台基;由于夯土墙必须有柱子支撑,促使中国古建筑一开始就不强调墙壁承重,而专注发展木质的横梁和立柱,也就是梁柱式建筑。俗话说“大兴土木”,就是指这个特点。

经过历代传承发扬,中国形成了发达完备的土木建筑技术,留下了许多美轮美奂的杰作,但作者认为,这也产生了两个副作用:一是宋代出现了著名的建筑技术指南《营造法式》,将各个木质部件规定尺寸规格,工匠可以先做部件再装配。这种“标准化作业”保证了施工质量,却弱化了设计,导致宋代以后建筑形式墨守成规,缺乏突破。二是砖石建筑的发展受到限制。砖石墙承重性比夯土墙好,适合修建壁式建筑,也就是用墙壁来承载屋顶重量的建筑。

古代欧洲和中东砖石技术发达,建了很多高大的壁式建筑,像教堂、清真寺等。而以土木为主的中国建筑,基本格局是中轴对称、平面四方扩展,总的来说不擅长往高处走。由于土木技术高度成熟,中国古人不太重视开发砖石技术。砖石材料最早在西汉时出现,用于修建墓室,解决防潮问题,后来也只限于造桥、修塔等少数用途,有的石塔、石牌坊还完全仿造土木建筑的梁柱结构,违背了石材的特性。因此,砖石造的壁式建筑在中国古代始终没发展起来。

中国传统建筑深深扎根于本土自然环境和社会文化,强项弱项都是原生性的成果,承认它的缺陷,也丝毫无损它的杰出。

以上是本书第一条主线中几个代表性的例子,说明中国古代灿烂的物质文化,特别是对社会文化影响深远的物质生产活动、技术和成果,绝大部分是中华文明独立的、原生的创造。除了上面列举的吃、穿、建筑、玉器外,作者还介绍了青铜和钢铁冶炼、瓷器、漆器等重要的发明。这些发明,既是古人勤劳与智慧的结晶,也是与中国自然地理特点分不开的。

下面来看第二条主线:多元文明的交流碰撞,一直是中国物质文化向前发展的重要动力。

强调中华文明的原生性并不意味着对外来文明关上大门。恰恰相反,任何时候文明都需要交流。所谓“泰山不让土壤,河海不择细流”。外来文明持续地冲击和融入,为中华本土文明带来危机和新生,催生着物质生产的发明进步。而中国原生的物质文化成果也持续地对外发挥影响,贡献于世界文明。本书从世界文明史的大格局出发,旁征博引地介绍了中国的本土特产如何“走出去”,“舶来品”又是如何“引进来”的,体现了作者开阔的视野和大家气象。

谈到外来文明的影响,最直观的是物种的输入。古代外来物种传入中国有三条重要通道:一条是西汉中期打通的陆上丝绸之路,一条是唐代兴起的海上丝绸之路,还有一条是15世纪大航海时代开辟的环绕世界的新航路。作者对沿着这些通道移民来的“老外”们一一辨识来路。

例如,中亚的葡萄、波斯的石榴和核桃,在汉朝传入中国;印度的茄子和黄瓜,尼泊尔的菠菜,地中海沿岸的莴苣,南北朝至唐朝间登上中国餐桌;五代时西瓜从西域进入中国北方;巴西的菠萝、花生,北美的草莓、向日葵在明朝晚期传入。同样来自美洲的玉米和白薯在东南沿海登陆后,由于适应环境能力强、产量高,迅速扩张到全国。在这两类高产作物的支撑下,从明末到清朝前期的短短200年,中国人口从一亿猛增到两亿。

物种的输入往往不是一步到位,而是经过不同通道实现“更新换代”。比如棉花落户中国就经历了三次传播:第一次是西汉中期之前,非洲棉沿着陆上丝绸之路从西亚传到新疆。这种棉花产量低、品质也差,但很适合新疆的气候特点。第二次是南北朝至唐宋时,印度的亚洲棉从东南亚传入。这种棉花的品质优于非洲棉,纺纱织出的布细密柔软,所以很快推广到长江中下游,著名的黄道婆对棉纺技术的改进,就是在这个背景下产生的。第三次是19世纪末,新航路带来了棉绒更长、质量更优的美洲细绒棉。现代中国广泛种植的棉花,就是在美洲棉基础上杂交改进的品种了。

与物种传播相比,技术传播的故事更曲折丰富,更体现出文明相互交流的重要性。比如,蔗糖的生产技术,我国上古时期是没有的。贞观年间,唐太宗派人到印度学了制糖法,国内才开始制造红糖。但红糖要升级成白糖,还得经过一道工序,就是用黄泥水过滤糖浆,利用泥土的吸附性使糖浆脱色变白。这项技术是地中海地区发明的,明朝中后期才传入中国。

又比如,关于骑马,中国和欧洲各自有一项重要发明:中国在4世纪发明了马镫,彻底解放了骑马人的双手;古罗马则在公元前1世纪发明了保护马蹄的蹄铁。两项发明一个由东向西、一个由西向东传遍欧亚大陆,使骑马成为古代最重要的陆地交通方式。作者感慨说,古代中国人刚看到马蹄铁和古代西方人刚看到马镫时的表情大概差不多,对对方的发明都只有倍感新奇、倍加赞赏的份儿。

这种中外和平交往、共享发明成果的画面,是文明交流的理想状态。但事实上,古代文明相互影响,更直接的方式往往是战争。中国历史上几次大规模民族战争和迁徙,冲击了社会制度和传统,塑造了民族和国家认同,也在物质文化演变中留下了深刻的印记。

比如,作者认为,我国古代服装制度三次大变革,就与战争和民族融合密不可分。上古时的典型服饰是“上衣下裳”,上身穿大袖的交领上衣,下身穿宽幅的裙裳,里面没有连裆裤,而是裹一片布来遮挡。

第一次服装制度大变革发生于春秋战国:北方草原民族的窄袖上衣和连裆长裤随着骑兵作战传入中原,以赵武灵王为首,各国诸侯纷纷效仿,历史上称为“胡服骑射”。第二次大变革从南北朝延续到唐朝:受北魏鲜卑族风俗的影响,出现了圆领上衣、开衩长袍、长靴、皮革腰带、包裹发髻的黑色头巾、骑马时遮挡头脸的帷帽等全新的服饰。有趣的是,服装的变化还影响到家具。刚才说了,上古时没有连裆裤,为了避免“走光”,正确的坐姿是跪坐,适合的家具是坐席。通过两次大变革,长裤普及了,解决了“走光”的烦恼,大家也就不用再跪坐着受罪了,很快改成了解放双腿的垂足坐,以桌椅为代表的高家具也流行起来。

这两次服装制度大变革,总趋势是一致的:就是在正式场合,各族统治者都延续了高冠大袖的礼服制度;日常生活中,则是汉族逐渐吸收了草原民族服装中方便实用、适合劳动和骑马的元素。

但第三次大变革却截然不同:清朝初年强制推行“剃发易服”,正式礼服彻底废除了长期流传的冠冕和上衣下裳,改为圆形冠帽和下摆开衩的袍褂;日常服饰则用满族的红缨帽、马蹄袖箭衣取代了明朝的方巾大袖、纱帽圆领。这是中国历史上,统治者第一次全面以高压手段割断服饰传统,因此引发了激烈的民族矛盾和武装反抗。文明的碰撞固然总体上有益于历史进步,过程中却常常伴着惨痛的牺牲。

前面说了,通过文明交流,外来的先进成果不断输入中国,中国原生的物种和技术也持续地对外输出,对世界文明造成了深远的影响。有意思的是,同一源头的技术传播到不同文明以后,发展速度往往不均衡,“学生超过先生”的情况比比皆是。比如火药兵器,宋朝已经频繁地用于战争,但主要是抛火药包、用竹竿喷火这些简单的路数。

而金朝入侵中原,与宋朝长年交战,学到火药技术后,青出于蓝,发明了更有杀伤力的火器,比如能爆炸的铁炮弹、能射出铁渣的纸筒飞火枪。再后来,这些技术传到蒙古人手里,他们又变出新招,造出了金属炮管,威力更进一大步。蒙古军队纵横欧亚,火器也跟着传到西方。

15世纪中叶开始,欧洲的火炮制造技术突飞猛进、后来居上,造出的火器传回中国,引起了当时明朝人不小的震动。虽然明清两代把欧洲的轻型火枪拿过来改造仿制后,也给军队装备上了,但火器技术整体上已经落后于欧洲。不过,对这个“同一技术在不同文明中发展速度不均衡”的现象,书中可能是限于篇幅,没有深入分析原因,展开讨论不同文明的特点,有点戛然而止的遗憾。

以上几个例子说的是本书第二条主线:多元文明的交流碰撞,一直是中国物质文化向前发展的重要动力。这个交流的过程可能刀光剑影、血火连绵,也可能迂回曲折、多头并进。拥有先发优势并不能确保一路领先,海纳百川才是长葆文明活力的根本之道。

综合前两条主线的内容,我们可以用古希腊哲学的一个比喻,来描述作者眼中的中华文明与外来文明的关系:中华文明好比一艘船,原生性的特质构成了船的龙骨和主要部位,外来文明的元素则是新的零件,虽然新零件越换越多会改变船的外观,但没有改变主体结构,换上的新零件还逐渐与船身融为一体。航行了几千年后,我们还是能找到最初启航时那艘船的形象。

说完中国古代物质文化的特点,我们再来介绍本书第三条主线:历史研究和学习应当坚持客观辩证的方法和公允的态度。

中国古代的辉煌和近代以来封闭落后的困境,导致今天许多人对中华文明的成就和在世界历史上的地位产生了认识误区,往往陷入两个极端,要么妄自菲薄,要么妄自尊大。这个问题在学术研究中也多少有所反映:有的“言必称希腊”,觉得中国的发明创造都能在西方找到源头;有的民族热情过分高涨,一心要证明“中国古代文明处处领先”。

对此,本书作者是怎么看的呢?由于这是一本通识性读物,作者并没有专门讲他的治学思想,而是通过对具体争议问题的剖析考证,亮明了态度:做学问不论是“破”还是“立”,必须客观唯实,独立思考,用多重证据相互印证,有几分材料说几分话。

比如,关于中国古代二轮车的起源,由于轮子最早是两河流域发明的,许多学者就认为二轮车也是从那里传入中国的。作者却在深入比较了中国和西方物质文化史的研究成果后提出,中国古车是独立起源的。他认为,古代车辆结构的核心是系驾法,也就是将牲口系在车上并驾驭它发力拉车的方法。

这一点上,中国与西方有本质区别。西方从古埃及、两河流域到欧洲,长期采用“颈带式”系驾法,就是用带子套住牲口的脖子,再固定在车前端的横杆上。这种方法很容易造成牲口奔跑中呼吸困难,所以拉不了重物。而中国的古车从来没用过“颈带式”系驾法,拴牲口的带子一直保持在牲口胸前下方,并通过车辆的各种部件分散牲口的受力部位,不影响呼吸。从商周到宋元时期,这套系驾法的发力传动机制不断改进,来最好地发挥牲口的力量,这个过程完全是独立的发明创造。

作者还从其他角度举出证据,证明中国古代车辆与西方的结构性能完全不同。比如,西方因为系驾法不科学,到罗马帝国晚期,最大号的二轮马车核定载重还不到400斤,而中国夏朝就出现了能乘坐多名武装士兵的战车,载重能力明显超出西方。整个论证,作者综合运用了史料分析、文物考据、考古发掘和比较文化研究的方法,环环相扣,有理有据,就像做一道大型的逻辑证明题。不管结论是不是能让读者认同,这个论证过程读起来是非常过瘾的。

对一些证据不足而“脑洞”大开的观点,作者有一说一进行了反驳。比如,关于船帆在中国的起源,不少学者认为可上溯到商代,理由是甲骨文里有平凡的“凡”字,也可解释为船帆。有人进而“脑补”出商朝人凭借帆船跨越大洋、发现美洲。对此,作者结合古文字学和文物研究成果,指出所谓的“凡”字其实是共同的“同”字,推翻了甲骨文里“船帆”的证据,所谓的“商朝人发现美洲”自然就站不住脚了。

又比如,养蚕起源于中国,本来就是铁板钉钉的,但一些学者不够严谨,把有疑问的考古发现也拿来作为证据。像山西出土了一枚西周的虫形玉器,有人就认为是玉蚕,作者辨认之后说:这个所谓的“西周玉蚕”,不仅长了耳朵,嘴里还有尖牙,世上哪有这样的蚕?用这类不靠谱的例子作证明,反而是帮倒忙。

同时,一些名气很大的文艺和科普作品出现了物质文化常识的“硬伤”,作者批评起来也一点没客气。比如,我国古代钢铁冶炼技术非常发达,长时间遥遥领先周边地区。而一部反映汉朝历史的电视剧,却表现匈奴的“精钢”锋利无比,汉人无法炼造,战场上屡屡吃亏,正好把双方的炼铁水平掉了个儿。赶上本书作者是专门研究汉朝物质文化的,对这个硬伤,他不失幽默地吐槽说:匈奴当时可有40万骑兵,要是还能炼汉朝炼不出的精钢,那汉朝还有活路吗?

跟电视剧编剧的拍脑袋相比,作者指出的另一处“硬伤”更引人深思。一说指南针,你应该能联想到小学课本里出现过的“司南”,就是一个带磁性的大勺子,放在标有方位的四方形铜盘上,勺柄始终指南。但你是否知道,它并不是出土文物,而是新中国成立初期的“复原品”。当时为了完成外交任务,科技史学者依据东汉王充的《论衡》一书中关于司南仅仅12个字的记载,临时做出这么个复原品。做得靠谱吗?

作者说,首先从文献版本校勘看,《论衡》那12个字并不是指带磁性的司南勺,而是用齿轮机械控制的司南车,所谓的“复原”根子上就错了;其次从材料看,由于天然磁石摩擦后容易退磁,“复原品”是用电磁铁做了人工磁化,这跟古代的科技水平差了十万八千里。与其说是复原品,不如说是“穿越品”。不把这个穿越品的来龙去脉说清楚,对历史知识的科普可是有害无益。

所以,澄清这桩公案后,在全书的尾声,作者写下了颇为严厉的一段话:添油注水、移花接木,拼凑出一番假象,虚张一番声势,只能制造一场混乱,在科学上并无正面建树可言。这既是对不负责任的科普的批评,也是作者学术操守一个侧面的注脚。

这本书的重点内容就说到这里,简单回顾一下这期音频分享的内容。

《中国古代物质文化》是一部社会生活史方面的通识性读物,具有一定的专业深度。书中全面介绍了中国古代物质文化的巨大成就。这些成就根植于中国的土地,体现了中华文明的原生性,几千年来,又不断从中外文明交流碰撞中汲取养分,发扬光大,并为世界历史的进步作出了独特的贡献。

这本书虽然谈的是物质文化,但主旨完全可以升华到对整个中国历史文化的认识。以此为基础,我们可以客观地了解中华文明在世界历史进程中独特的地位与贡献,也为今天我们如何认识中国文化的发展方向、如何看待中国与世界的关系提供了非常有价值的参照。

撰稿:秋树 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

-

中国古代灿烂的物质文化,特别是对社会文化影响深远的物质生产活动、技术和成果,绝大部分是中华文明独立的、原生的创造。

-

多元文明的交流碰撞,一直是中国物质文化向前发展的重要动力。

-

历史研究和学习应当坚持客观辩证的方法和公允的态度。