《中国古代官僚政治》丨唐骋华解读

《中国古代官僚政治》丨唐骋华解读

关于作者

本书作者是李治安和杜家骥,两位都是南开大学历史学院教授、博士生导师,长期从事中国古代史、政治制度史的研究,具备深厚的学术功底。

关于本书

《中国古代官僚政治》是李治安和杜家骥的代表作,自从1993年出版以来就深受好评,不断再版。本书详细而深刻地描述了中国官僚制度的起源和发展,它是怎样运行的,又对中国历史造成了哪些影响。通过总结其中的利弊得失,对古代官僚政治的认识达到了一个新的高度,兼具学术价值和现实意义。

核心内容

中国古代的官僚政治,用四个字概括就是事君治民:为君主服务,执行君主的指令,统治人民。在本书中,作者详细解释了中国古代官僚政治的起源、发展、运作情况及其利弊得失,进而展现了这一延续了两千多年的官僚政治全貌。

你好,欢迎每天听本书。这期为你解读的书是《中国古代官僚政治》。

黄仁宇的《万历十五年》和茅海建的《天朝的崩溃》这两本历史经典很多人都读过,读的时候你会不会有一些感触,比如,中国古代的官僚集团真是奇特的存在。一方面,哪怕皇帝几十年不理朝政,官僚集团也能自我维持,让国家日复一日地运作下去,表面看什么事都没有,这表明官僚集团是很有能力的;但另一方面,他们又保守、无能,效率也很低,特别是遇到全新挑战的时候,不知道该怎么办,面对皇帝的问责,只能欺上瞒下、苟且偷生。这种自相矛盾的现象究竟是怎么产生的呢?今天我要讲的这本书,就对中国古代的官僚政治进行了大揭秘。了解了这些秘密,再来看历史上官僚集团的种种表现,你可能会有一种恍然大悟的感觉。

首先,介绍一下这本书的作者李治安和杜家骥。两位都是南开大学历史学院教授、博士生导师,长期从事中国古代史、政治制度史的研究,具备深厚的学术功底。《中国古代官僚政治》是他们的代表作,自从1993年出版以来深受好评,不断再版,可以说是研究这个领域的必读书之一。这本书最大的优点是非常详细而深刻,它描述了中国官僚制度的起源和发展,它是怎样运行的,又对中国历史造成了哪些影响。读完这本书,我们就能对中国古代的官僚政治有深入的认识。

接下来,我就分成四大部分来为你解读这本书的核心内容:首先我们来说什么是官僚政治,中国的官僚政治又是如何发展起来的;然后,再讲一讲官僚集团跟君主是一种什么关系;接着,我们来说官僚政治是如何保持稳定运作的;最后,我们分析一下古代官僚政治有哪些弊端。

我们先来说第一个问题,到底什么是官僚政治,中国的官僚政治又是怎样产生、如何定型的呢?

官僚政治这个词,其实是从西方传来的,说到这,就必须要提到一位学术大咖:德国社会学家马克斯·韦伯。20世纪初的时候,韦伯仔细观察了欧美等国的行政组织,提出了“官僚制”这个概念。在韦伯看来,官僚制是按照法治原则建立起来的组织,这个组织实行等级制,下级服从上级、上级服从上上级,所有的层级都依据规章制度来运作,就像流水线一样。韦伯所说的这种官僚制,是对近代西方国家的描述,它跟中国古代的官僚政治有相似的地方,比方说,都实行严格的等级制,上下级界限分明,都按照规章制度运作,等等,但是两者还是有很大不同的,而这跟古人对官僚政治的认识有很大关系。

前面讲过,古代中国没有官僚政治这个词,但这不等于说,他们对官僚政治这个现象没有认识,恰恰相反,学术界有一个共识:在世界范围内,中国的官僚政治持续时间最长,也最发达。所以,中国人很早就对官僚政治有所认识。这种认识,可以用“事君治民”四个字来概括,意思是:为君主服务,管理民众。也就是说,官僚处在君主和民众中间,对上,他们效忠君主,替君主做事情;对下,对老百姓进行统治和管理。这样,官僚就有两张面孔:在君主面前,他们是臣子,必须顺从君主的意志;而在老百姓面前,他们又是父母官,掌握了很大权力。

在这个结构中,君主占据了最核心的位置,理论上讲,官僚能做什么、不能做什么,他怎样管理老百姓,都是君主规定好的。这就跟韦伯所说的官僚制有本质上的不同了,因为近代西方的官僚集团上面,并没有一个握有生杀大权的专制君主,它的权力也不是君主赐予的。但古代中国不一样,说到底,古代中国官僚所有权力都是君主给的,官僚本身只不过是君主实行专制统治的工具,没有独立性。所以这本书的作者认为,中国古代官僚政治的本质,就是君主官僚政治,或者说帝制官僚政治。这样,关于中国官僚政治的起源,也就很好回答了——从君主制诞生那一刻起,就产生了官僚政治。因为君主要进行统治,必须依靠一批专业人士,这样的专业人士被称作官僚。

资料显示,夏代就设有专门的官职,负责收税,处理犯罪问题,管理农业、畜牧业等事务。到了商代和周代,中国的官僚政治越来越成熟,特别是周代,建立了完善的官僚体制。

首先,是出现了中央和地方的明确划分。周代实行分封制,周王室所在的区域是中央政府,各个诸侯国,像齐国、鲁国、晋国,相当于地方政府,这样就出现了中央官员跟地方官员的区别。这个区别贯穿了今后的中国历史,其影响是怎么强调也不过分的。

其次,是建立了严密的等级制。在周代的官僚体制中,周天子位于顶端,他的下面是诸侯,相当于天子派往各个地方的最高长官;诸侯下面是卿大夫,担任各类官职,帮助诸侯管理国家,属于中高级官员;卿大夫下面还有士人,士人们承担具体工作,有点像现在的基层官员。需要强调的是,在这个结构里,周天子的权力不是绝对的,诸侯只需要履行完对周天子的法定义务,回到自己的封地上,诸侯做什么事,周天子是无权干涉的。同样,卿大夫也能在自己的封地上做主,诸侯不能随意干预。这就是分封制的精髓,所以,这时候周代的官僚政治不能叫做君主官僚政治,因为周天子还不是专制君主。

但是,随着外部环境的变化,君主和官僚集团的关系发生了重大变化,简单地说,专制君主开始出现了。公元前771年,西周灭亡,周王室把都城从西安搬到了洛阳,史称东周,中国历史进入了春秋战国时代。由于周天子的权威一落千丈,整个国家陷入动荡,诸侯们开始互相攻击,而且越来越频繁。据学者统计,在二百多年的时间里,诸侯国之间至少发生了762次战争,平均每年多达4次,很多弱国、小国都被强国吞并了。激烈的战争让诸侯认识到,原有的官僚体制不够用了,只有把权力集中起来,才能聚集足够的人力、物力和财力,在残酷的竞争中获胜。此时涌现出来的君主,齐桓公、楚庄王、吴王夫差等人,和他们的前辈比起来,权力是大大加强了。但是光这样还不够,必须从根本上进行变革,才能保障君主掌握绝对权力。这方面的范例,是秦国的商鞅变法。

公元前359年和350年,秦国在商鞅的主持下进行了两次变法。商鞅变法废除了分封制,虽然贵族还有封地,但不能自己收税、组织武装,必须听命于国君,这样所有权力都被集中到君主手上。由于商鞅变法的彻底性,秦国国君的权力比其他诸侯更大,成了第一个专制君主。那么,他是如何统治那么大面积国土的呢?具体来说,是推行了郡县制。郡,是中国古代的行政单位,相当于今天的省,郡下面设县,两者合起来,就叫郡县制。郡县制跟分封制有着本质的区别:分封制下,官员同时是有封地的卿大夫,相对比较独立,如果实力强大,还会对君主构成威胁;而在郡县制下,中央政府负责任命各地官员,郡和县实际上是中央政府的派出机构,代表中央治理地方。官员的俸禄,也就是薪水,则统一由中央政府发放。那中央政府谁说了算呢?君主。就是说,从中央到地方的各级官员,都直接归君主管。

有了郡县制,中国古代的官僚政治算是定型了。秦始皇统一六国后,在全国推广郡县制,设了36个郡,约一千个县。秦朝灭亡后,汉朝继承了秦朝的体制,继续实行郡县制,并且不断加以完善。之后的两千多年里,无论朝代怎样更替,郡县制都得到了保留。可以说,郡县制是中国古代官僚政治的基本形态。

那是不是有了郡县制,皇帝就放心了?事情没那么简单。接下来我们就来说第二个问题,官僚集团跟君主是一种什么关系?

官僚集团跟君主之间的关系,其实是错综复杂的。君主既要利用官僚集团进行专制统治,又要防范官僚权力过大,威胁君主的地位。为了方便你理解,我就以君主和丞相的关系为例,来说明这种复杂的情况。

我们知道,官僚集团非常庞大,从中央到地方,官员数以万计,可皇帝只有一个,他怎么管得过来呢?秦始皇、朱元璋、雍正都是超级勤奋的皇帝,连他们都不可能认识每个官员。最有效率的方法是,皇帝管理官僚集团的头头——丞相,再由丞相去领导百官。所以,丞相也被称为“百官之长”。他的职责是向皇帝提出意见和建议,帮助皇帝制定政策。同时,丞相带领官僚集团处理日常事务,执行皇帝的旨意,并对下级官员进行监督和考核。这样看,丞相的权力是很大的。

我们以汉代的丞相为例。汉代丞相拥有封驳权,就是说,如果皇帝下达的指令不合适,丞相有权驳回,拒绝执行。汉代丞相甚至敢对皇帝的宠臣下手。最经典的是汉文帝宠信邓通,给了他很多好处,让他几乎成为天下首富,丞相申屠嘉对此非常担忧,他找到个机会把邓通叫到家里狠狠教训了一通,还威胁要把他杀掉,邓通吓坏了,从此收敛很多。申屠嘉的举动,对于国家当然是有好处的,但是站在君主的角度,会觉得丞相的权力实在太大了,如果他有野心,不是会威胁到我的皇位吗?西汉后期的王莽,就是个例子。王莽先后做过大司空和大司马,这两个位置相当于丞相,王莽就借这个机会,大权独揽,成功篡位,导致西汉灭亡。隋文帝杨坚做到北周的丞相后,逐步夺取朝廷大权,最终迫使北周皇帝把皇位让给了他。

有了这些血淋淋的教训,皇帝对丞相的防范心理自然越来越重,总的趋势是,丞相受到的限制越来越大,他的权力也被一点点分掉,到最后,连这个职位都被取消了。这里,我们讲一个标志性事件,明朝初年的胡惟庸案。

朱元璋晚年疑心病非常重,总是担心那些跟他打天下的功臣们,在他死后会造反,所以,对于大臣们拉帮结派、扩张势力的行为,朱元璋的神经异常敏感,偏偏胡惟庸就撞到了枪口上。本来,朱元璋很信任胡惟庸,洪武六年,任命他为右丞相,洪武十年又升任左丞相。然而在担任丞相期间,胡惟庸打击政敌、培植党羽,搞得朝野上下都是他的人,这让朱元璋产生了警惕。洪武十三年,即1380年,朱元璋以谋反的罪名逮捕胡惟庸,并且当场处死。随后,他又严厉处治胡惟庸的同党,前后诛杀3万多人,罢官、抄家的不计其数。在处理胡惟庸案的过程中,朱元璋感到丞相这个职位对皇帝的威胁太大了,于是干脆废除。就是说,从1380年起直到清朝灭亡,在长达530多年的时间里,中国古代的官僚政治中根本就没有丞相这个角色,这也意味着君主专制发展到了极致。

丞相的威胁是解除了,但是前面说过的问题又浮现了:官僚集团如此庞大,国家事务如此繁杂,只靠皇帝怎么应付得过来呢?那就有必要找到丞相的替代品,这个替代品既要承担丞相的一部分功能,又绝对不能让皇帝感受到危险。所以最保险的做法,就是成立御用秘书班子。下面,我们介绍两个著名的秘书班子。

一个是明代的内阁制度。明成祖朱棣登基后,深感政务繁忙,一个人力不从心,于是,他挑选几名信得过的高官组成内阁。内阁负责处理日常事务,为皇帝草拟圣旨。各地呈上的奏章,内阁先看一遍,提出意见,供皇帝参考。但风险依然存在,如果皇帝年幼,或者贪图享乐,内阁就能利用靠近皇帝的位置获得很大的权力。明代中期的张居正、严嵩,就利用这样的机会成为权臣,对政局产生了举足轻重的影响。

所以清代连内阁制也不搞了,可皇帝离不开秘书啊,怎么办呢?康熙的办法是建立南书房,让大臣进入南书房办公。雍正在这个基础上设立军机处,军机大臣负责为皇帝的谕旨打草稿,处理奏折,日常值班,参加御前会议,等等,任务十分繁重。但是,他们的权限又被卡得很死。军机大臣没有品级、不拿俸禄,只能传达皇帝的指令,自己不能做任何决定。应该说,这种限制是有力的,张廷玉、恭亲王奕䜣、左宗棠等名臣都做过军机大臣,但没有一个对皇权构成威胁。

从丞相制到内阁制,再到军机处,我们清楚地看到,君主专制在一步步加强。这个过程可以理解成君主在驯服官僚集团,让官僚集团忠心耿耿地贯彻他的意志,成为专制统治的工具。不过,这种驯服并不总是成功的,道理很简单,尽管理论上官僚集团听命于君主,但是它也会产生自己的利益,一旦君主的意志跟它的利益相冲突,官僚集团就会抵制、扯皮,甚至公开反抗。

我们举两个例子。一个是王安石变法。北宋中期,在宋神宗的支持下,王安石在全国推行变法,力图改变北宋积贫积弱的状况。但是,此次变法严重损害了官僚集团的利益,遭到他们的极力反对,最终在宋神宗死后,变法措施基本被取消。

另一个例子是万历。万历当政48年,是明朝在位时间最长的皇帝,其中有二十多年不理朝政。其实,万历也曾经奋发图强,使明朝出现了中兴气象,然而后来在立太子的问题上,他跟官僚集团产生了巨大分歧。万历想立郑贵妃的儿子为太子,官僚集团坚决反对,认为废长立幼不可取,必须立王皇后的儿子。万历争不过,用消极怠工的方式跟官僚集团对抗,几十年不批奏折、不见大臣,以至于作为御用秘书的内阁大学士都有好些年见不着皇帝的面。然而有趣的是,即便皇帝撒手不管,官僚政治依然保持着运转,而且,从外表上什么事都看不出来。

黄仁宇的《万历十五年》就描述了这番景象——下级官员还在往上递奏章,内阁还在批阅奏章,只不过送到宫里通常得不到回复;官员的考核、税费的征收、军队的训练,也在照常进行;县一级的运行更是平静,县官该收税收税、该审案审案,和从前没什么两样;科举考试也没受影响,年复一年地举行着,大名鼎鼎的徐光启,就是万历三十二年考中的进士,明末大臣杨嗣昌,则是万历三十八年中的进士,那时候万历皇帝已经有十多年不上朝了。

万历多年不理朝政,但国家依旧在运转,中国古代官僚政治的自我维持能力确实令人惊讶,它像是一部机器,只要摁下按钮,就能按部就班地运转起来,那第三个问题来了,中国古代的官僚政治究竟是如何保持稳定运作的呢?显然,这跟中国官僚政治的组织结构和再生能力有关,值得展开讲讲。先说组织结构,按照这本书的思路,我们分成两个层面来讲,一个是中央政府,一个是地方政府。

中央政府的组成,最上面的是中枢机构,也就是前面介绍过的丞相、内阁或者军机处,它们为皇帝出谋划策,传达皇帝的旨意,督促百官执行。它们下面,按照不同功能设立了不同机构,就是我们通常所说的“六部”。六部分别是:吏部、户部、礼部、兵部、刑部和工部。光听名字,就知道它们各自负责哪一块。六部中最重要的有吏部、户部和兵部。吏部,负责官员的考核、任免跟升迁,很大程度上掌握着中下级官员的命运,它在官僚政治中的地位不言而喻;户部掌管财政、户口等事项,相当于财政部加民政部,地方的各种税费、摊派都归户部管理,一旦有军事行动,军费也要由户部筹措和发放,它堪称官僚政治的钱袋子;兵部的重要性就更不用说了,历朝历代的君主都把军队视作命根子,要牢牢抓在手里。

这样一个中央政府,领导着整个官僚政治的运作,那么地方政府的情况怎么样呢?我们主要看县级政府,也就是县衙。在中国古代的官僚政治里,县衙是最低一级行政单位,县官直接统治民众,所以被称作“亲民官”。县官的职位虽然小,却是国家正常运行的基石,非常重要。县官的职责,这本书的作者归纳了几条。一,鼓励农业生产。中国以农立国,农业是国家维持运转的根本,所以,这也是县官最重要的任务。二,征收税费。朝廷规定的常规税收、临时加的摊派费用,都要由县衙征收后上交中央。三,维持治安,审理案件。县官要抓捕辖区内的犯罪分子,保护社会秩序。对于县里的民事案件、刑事案件,通常也都是县官先处理,再上报给上司做决定。四,救荒赈灾。中国地域辽阔,气候多变,每年都有地方遭灾,遇到灾荒,县官就要负起责任,筹措粮款,安置灾民。

中央政府跟地方政府介绍完了,现在说一下监察机构,它也是官僚政治中的重要组成部分。贪污腐败一直是官僚政治的顽疾,它一方面会侵害百姓利益,搞得民不聊生,严重的酿成农民起义;另一方面,贪污对于皇权也是一种危害。所以历朝历代都设有监察机构,对官员的违法行为进行监督和惩罚。这方面,明太祖朱元璋称得上是登峰造极。在中央层面,他设立都察院和六科给事中,专门监督中央官员;地方上,他在每一个省都设立了按察司,并且派监察御史常驻,严格监督地方官吏。对于被查获的贪官,朱元璋毫不手软。按照大明律,哪怕只贪污了一贯钱,就要打70大板,贪污80贯,死刑。在朱元璋的高压政策下,明初的官场相对比较清廉。

中国古代官僚政治的组织结构讲清楚了,我们再来说它的再生能力。所谓再生能力,通俗地讲,就是官员的选拔。任何制度要运作下去,必须不断补充新鲜血液,官僚政治同样如此。古代选拔官员的方式有很多,大致来说,从秦汉到隋唐以前,主要采用察举征辟制,延续了六七百年;从隋唐开始,实行科举制,延续了1300年。

先说察举征辟制。察举跟征辟其实是两个词。察举,考察和举荐,意思是高级官员对平民或者基层官吏进行考察,如果发现才能突出的人,就举荐给朝廷。怎样算才能突出呢?有几个指标,一个是孝廉,即孝顺长辈,清廉正直;一个是贤良方正,即品学兼优,为人正派;还有一个叫茂材异等,就是才能特别出众。接着说征辟,征,就是授予官职,辟跟征是一个意思,所以征辟的解释很简单,就是皇帝或高级官员看中谁,就直接聘请他做官。察举征辟制确实发现和选拔了一些人才,特别是它打破了贵族对官职的垄断,使得平民百姓也有机会做官,但发展到后来,它暴露出许多弊端。比如,一个人到底算不算有才,由高官显贵说了算,这就给了他们安插亲信、培植个人势力的机会。弄到后面,推荐上来的人越来越不像样。东汉时期,社会上流传着这样的民谣:“举秀才,不知书;举孝廉,父别居。”被推举为秀才的人,连书都读不懂;被推举为孝廉的人呢,把父亲赶出家门,根本就不孝顺。更严重的是,高官显贵逐渐把持了推举人才的通道,借机垄断高级官职。

魏晋南北朝时期,察举征辟制被改造成九品中正制。这里的“中正”,是一个官职,专门负责发现人才,然后推荐给朝廷,朝廷再将人才分成九个等级授予官职。听起来这是一个公正的选拔制度,但实际操作中,评价标准是由出身决定的:权贵子弟,等级就高;没背景的,等级就低。通过这种方式,权贵把重要的官位统统掌握在自己手上,代代相传,成了变相的世袭制,最终形成了“上品无寒门,下品无势族”的局面,就是说高官中没有寒门子弟,而基层官员中没有权贵子弟。继续这样下去,官员的选拔就会沦为近亲繁殖。一方面,这将导致阶层固化,底层永无出头之日;另一方面,官僚政治会出现机能退化,越来越不成样子。更严重的是,如果满朝大臣都是亲戚,他们就很容易形成强大的势力,对君主产生威胁,这是君主绝对不愿意看到的。

为了打破这个怪圈,从隋唐时期开始,科举制得到推广。跟察举征辟制比起来,科举制最大的优点就是公平,它不看出身、财富、社会地位,只要身家清白,不论年龄都可以参加科考。这就对考场纪律提出了严格要求,在唐代,考生还可以事先拜访主考官,请他看自己的作品,以此获得高分,到了宋代,这种做法就被禁止了。考官一旦上任,就要被隔离,不得与外界接触;开考后,考场要封锁,与外界隔绝;试卷上的考生名字要封住,以免考官开后门;夹带小抄、代考更是不允许的。到了明清时期,考场纪律执行得更细致、更彻底,一旦发现营私舞弊的行为,从考生到考官都将受到严厉处罚,甚至丢掉性命。这些做法,都是为了考试能够公平地进行。当然,作弊不可能完全杜绝,在古代中国,几乎每隔几年就会爆发一次科场舞弊案,其内幕令人震惊,但是应该说,在科举制实行的1300多年时间里,还是做到了相对公平,中高级官职不再被权贵垄断,寒门出贵子的机会大大增加。

而且越到后来,科举就越重要,从七品知县到一品大学士,都得是科举出身。在明代,做过内阁大学士的161人里,157人是进士;在清代,汉人要想做高官,进士是标配,就算做个知县,举人也是起码的要求。于是科举的竞争越来越激烈,据统计,在实行科举制的1300年间,总共只有11万进士,平均下来每年只录取85人。考虑到明朝中期开始,中国人口大幅度增长,竞争就更加激烈,很多人别说进士,连秀才都考不上,鲁迅笔下的孔乙己就是这样。但是应该说,科举制总体上还是成功的,它保证了官僚政治的再生能力,不管怎么改朝换代,官僚政治都被保留下来,成为君主专制的统治工具。可是另一方面,这本书的作者也指出,中国古代的官僚政治有着无法克服的弊端,这就是我们要说的最后一个问题了。

首先,是权力过分集中,降低行政效率。宋代以来,财税都要先交给中央,再由中央层层分配,这就形成了下级依赖上级、上级依赖上上级的怪圈,下级做什么事都要层层上报,最终由皇帝定夺。在第一次鸦片战争中我们就能看到,战争决策、将帅任命、军队调度、前线作战,都要由道光皇帝决定,严重减弱了效率,导致清军在战场上处处被动,被英军牵着鼻子走。等打了败仗,官员害怕受处罚,于是欺上瞒下、谎报军情,这又极大地误导了皇帝的判断。这个情况,茅海建在《天朝的崩溃》里也做过精彩的描述。

其次,每个王朝的中后期,官僚集团都积聚了大量资源和财富,发展到后来,官僚集团本身变成了一个追名逐利的群体,只要能保持自己的财富,可以置国家兴亡于不顾。最典型的例子就是明朝末年,官员都成为大地主、大财主,相反,国家财政却极度困难,拨不出军费去镇压农民起义。为此,崇祯几次要求官员拿出一些个人财产,帮助朝廷渡过难关,然而没什么效果。当李自成从陕西向北京进军的时候,所到之处望风而降,北京也很快被占领,崇祯上吊自杀。随后李自成发现,那些大臣其实富得流油,但就是不肯牺牲点个人利益。

最后,官员的办事能力不足。科举考的是四书五经,通过这种方式,君主保证选出来的官员按照儒家原则来思考、做事,方便自己的统治,但这就产生了一个问题:虽然读书人从小读书,孔子、孟子背得滚瓜烂熟,但做官不是做学问,它要有很多具体的事,要处理各种关系,就需要人脉,需要实用知识和技术,这些书里都没有。怎么办呢?那只能依靠胥吏。

胥吏没参加过科举考试,所以不是官,做个勉强类比,他们有点像基层公务员。胥吏地位比官员差,但是,专业知识和处理事务的能力,比读了几十年圣贤书的官员要高很多。他们把国家的法令法规研究透了,案子怎么判,官员考核怎么弄,钱粮收多少、跟谁收、怎么收,工程款结算怎么报,水利怎么搞,都非常熟悉。胥吏还能传代,你是管钱粮的,你的儿子、孙子就继续管,如此代代相传,使胥吏在专业领域积累了丰富的知识和人脉。所以官员要想干好,必须依靠他们,明清时期,甚至到了没有胥吏做不成事的地步。明末清初思想家顾炎武就感叹说:“百官者虚名,而柄国者胥吏也。”百官都是吃干饭的,真正操纵国家命运的反倒是胥吏。

官员的无知和无能,给了胥吏搞腐败的广阔空间。他们利用官员的名义,骗取政府经费,搜刮百姓财产,这让人们对胥吏极其痛恨。蒲松龄的《聊斋志异》塑造过很多胥吏角色,他们的主要特征就是贪婪、残酷和狡猾。胥吏还经常跟贪官狼狈为奸,营私舞弊,民间把“贪官”“污吏”放在一起,是非常准确的,因为每一个贪官背后,都有一群协助他的胥吏。可以说,胥吏是官僚政治的毒瘤,但是直到清朝灭亡,这个毒瘤也没有被割除。

上面这几个弊端,导致了中国古代的官僚政治会出现周期性动乱。就是说,一个王朝刚刚诞生的时候,君臣励精图治,使官僚政治能够良性运行,拥有很高的效率,官员也比较清廉,越到后面,效率越低、腐败越严重,最终旧王朝灭亡,新王朝建立,再重复这个过程。直到清王朝灭亡,中国古代的官僚政治才走到了尽头。

《中国古代官僚政治》到这里就讲完了,最后我们再来总结一下这本书的几个要点。

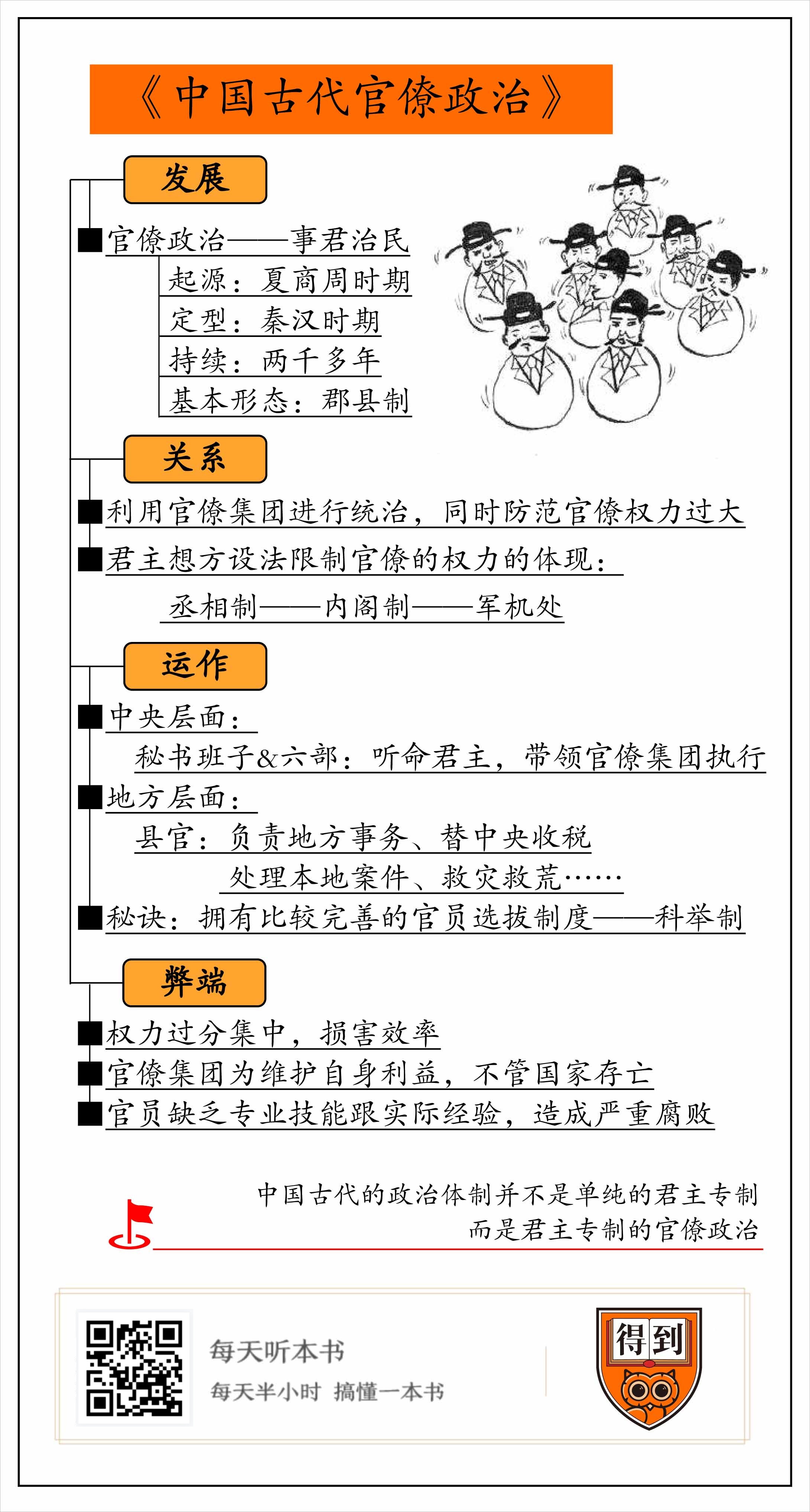

首先,我们说了什么是中国古代的官僚政治,用四个字概括就是事君治民:为君主服务,执行君主的指令,统治人民。中国古代的官僚政治起源于夏商周时期,在秦汉时期定型,持续了两千多年,它的基本形态是郡县制。

接着,我们讲了君主和官僚集团的关系。君主既要利用官僚集团进行统治,又要防范官僚权力过大,威胁到自己,所以君主想方设法限制官僚的权力,从丞相制到内阁制再到军机处的演变,充分体现了君主的用心。

随后,我们描述了中国古代官僚政治的运作情况。我们分成两个层面讲,一是中央层面,秘书班子加六部,它们接受君主的指令,带领官僚集团执行;另一个是地方层面,主要是县官,他们负责地方事务,替中央收税,处理本地案件,救灾救荒等。而中国的官僚政治之所以能延续上千年,秘诀就是拥有比较完善的官员选拔制度。其中最重要的就是科举制,它打破了权贵对高级官位的垄断,让寒门出贵子成为可能。这保证了官僚政治不断补充新鲜血液,保持稳定的运行。

最后,我们讲了中国古代官僚政治的弊端,如权力过分集中,损害效率;官僚集团为维护自身利益,不管国家存亡;官员缺乏专业技能跟实际经验,不得不依赖胥吏,造成了严重的腐败。

撰稿:唐骋华 脑图:刘艳 转述:李璐

划重点

1.中国古代官僚政治萌芽于夏商周,定型于秦汉,持续两千多年,基本形态是郡县制。

2.中国古代官僚集团由中央的秘书班子加六部和地方官员共同组成,由科举制维持再生。

3.中国古代官僚政治存在过度集权、官员利己、缺乏实际治理经验等诸多弊端。