《中古中国的寡头政治》 曲飞工作室解读

《中古中国的寡头政治》| 曲飞工作室解读

关于作者

本书作者姜士彬,是美国加州大学伯克利分校的历史系教授,著名汉学家,主要研究领域是中国古代的政治、社会和文化。

关于本书

这本《中古中国的寡头政治》是姜士彬于1977年出版的书,在今天仍然有比较高的学术价值。这本书虽然篇幅不长,但作者的写作过程可以说下了大工夫,他研究了巨量的敦煌氏族谱等原始资料,运用西方文献学的研究方法,对这些枯燥的史料进行抽丝剥茧的挖掘,从中总结出了中国寡头政治的特点,以及它的产生条件、运转机制和消亡的原因。

核心内容

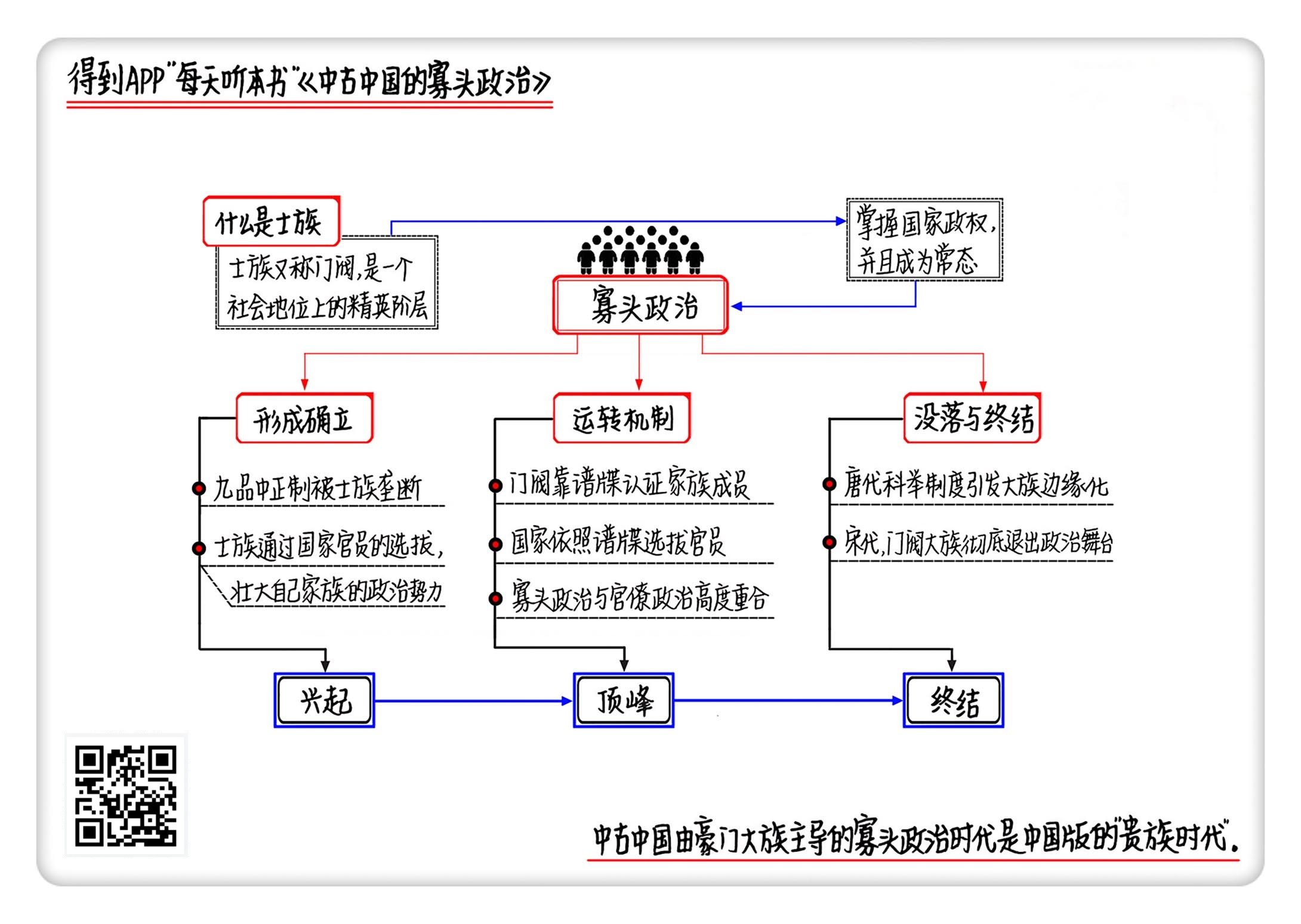

中国历史上曾经存在过一个由豪门大族主导的寡头政治时代,上起汉末,在两晋南北朝达到顶峰,贯穿隋唐,在唐末和五代的动乱中走向消亡,直到宋朝建立,才最终结束。这是中国版的“贵族时代”。

你好,欢迎每天听本书,这期为你解读的书叫做《中古中国的寡头政治》。这本书的中文版大约20万字,我会用大约27分钟的时间,为你讲述本书的主要内容。通过这本书我们会看到,中国历史上曾经存在过一个由豪门大族主导的寡头政治时代。这个时代上起汉末,在两晋南北朝达到顶峰,贯穿隋唐,在唐末和五代的动乱中走向消亡,直到宋朝建立才最终结束。这是中国版的“贵族时代”。

说到中国历史,特别是古代,很多人会有一个印象,认为古代的中国是一个皇权社会,皇权是主宰一切的。这种观点主要是西方学者通过对中国明清时代社会和制度的观察得出的结论,并且他们认为,这是中国跟西方社会、制度、文化的主要差别所在。这种观点影响很广泛,不能说没有道理,但要是仅仅以这种观点来概括、定义中国的历史,那未免把中国历史看得太简单了。在中国历史上曾经存在一个时代,社会是由政府和精英阶层共同掌控,甚至精英阶层的影响力比皇权还大,这就是这本书里说的寡头时代,也可以理解为我们中国版的“贵族时代”——当然,这个所谓贵族跟西方意义上的贵族还是有本质的区别,具体我们后面再讲。

这本书讲的就是这样一个时代。书的作者姜士彬,听名字好像是个中国人,其实他是个彻头彻尾的美国人,本名叫做戴维·约翰逊,是美国著名的汉学家,所以,就像我们讲到过的很多汉学家,像陆威仪、卜正民、薛爱华这些人一样,他也取了这么一个中文名。姜士彬的主要研究领域是中国古代的政治、社会和文化,中古中国的精英阶层是他早期的研究重点。这本《中古中国的寡头政治》是他1977年出版的书,距今已经40年了,但是在今天仍然有比较高的学术价值。

作者在写作过程中,研究了巨量的敦煌氏族谱等原始资料,他运用西方文献学的研究方法,对这些枯燥的史料进行抽丝剥茧的挖掘,从中总结出了中国寡头政治的特点,以及它的产生条件、运转机制和消亡的原因,从中我们可以弄清楚一些之前似是而非的认识。比如,古代中国的寡头阶层跟欧洲中世纪的贵族有什么不一样,他们又是如何影响中国的政治官僚阶层呢?还有,这些门阀大族曾经一手遮天,最后是怎么消亡的,真的是因为科举的产生吗?总之,这本书是一部以门阀大族的兴衰为线索的中国政治史,了解它探讨的这些问题,可以提供给我们一个看待、了解中国历史的新视角,打破固有的印象,更深入地了解和认识我们祖先的历史。

下面我们就从四个方面入手来讲解这本书:第一,什么是中国古代的士族,应该如何定位这个团体或者说社会阶层,他们跟欧洲的贵族有什么主要区别;第二,士族主导的寡头政治是怎么形成的,有哪些原因和历史背景;第三,寡头秩序下的中国政治是如何运转的,寡头阶层和官僚是如何共处的,寡头阶层至关重要的身份认证标准《谱牒》又是怎么回事;第四,什么导致了寡头政治的终结以及士族的消亡。

我们先说第一个问题,这就要从本书的书名说起,“中古中国的寡头政治”,需要解释两个关键词。首先说“中古中国”,这是西方汉学界对中国历史的划分,一般把秦朝到宋朝建立这段历史算作“中古”,这本书里就是这么划分的。当然这不是唯一标准,中国学界过去很少按照这个标准来划分中国历史。再说“寡头政治”,这又是一个源于西方的政治名词。从古希腊时代,西方的政治模式一般有民主制、寡头制、君主制三种,民主和君主都好理解,而所谓寡头制,是指国家的政权掌握在一个精英阶层手里,像古希腊著名的斯巴达,就是寡头制的典型。

这么一解释,我们就大致明白本书的研究方法了,它是用西方的眼光来看待中国历史。那作者为什么把秦朝到宋朝这段历史作为一个整体的单元来研究呢?因为他认为,这段历史是以官吏治国的“官僚政治”和以门阀士族为基础的“贵族政治”,这两种模式相互博弈与融合的历史。并且他认为,寡头阶层把持的政治秩序,一度是这段时间里中国的主流。

那么如何定义中国的士族呢?这就离不开“士”这个概念。士,最初是一种职业,搞学问的叫学士,研究方术的叫术士,等等,后来泛指有一定知识和社会地位的人。古代所谓四民,士农工商,士是排第一位的。这样,慢慢地,士就形成了一个相对固定的团体或者说社会阶层。和士族相对应的,被称为庶族,意思就是普通人。这么说起来,士族,就是一个优于普通人的特殊身份,而这就容易让人联想到贵族,但事实上,寡头不等于贵族,这两个概念虽然有一定的相似度,但还是有本质区别的。

中国的士族跟欧洲中世纪的贵族这两者最大的区别在于:欧洲贵族的权力是显性的,贵族身份可以由人来授予,国王封你为贵族,你就是贵族了,贵族身份也可以世袭,比如国王可以封某人为伯爵,一般情况下,这个伯爵的后裔都可以世代继承他的封号和财产,特别是长子,生下来就是未来的某某伯爵,可以行使伯爵的权力;而中国的士族,权力是隐性的,士族的身份不能由人来授予,即便是皇帝也不行。

很多讲南北朝的历史书上都会提到一个故事,说南齐武帝萧赜有一个庶族出身的宠臣,曾经请他帮忙提高自己的门第,但是萧赜表示,这种事皇帝也无能为力。而这不是偶发事件,本书的重要研究资料,敦煌户籍文书上显示,在唐代甚至更早的南北朝时期,并不存在国家认证某家、某人为士的法律程序,士的身份不能来自于后天的授予,而只能来自于先天的出身。同样,士族也不像欧洲的贵族那样,可以凭借身份就享受什么特权,士族成员隐身在家族之中,他的士族身份并不一定能直接兑换成钱或官职。前述资料还显示,士族也要纳税和服徭役,没有免税权。

所以作者说,士族是一个社会地位上的精英阶层,而不是法律上的贵族。所谓寡头政治,是指寡头阶层垄断了政治资源,并且成为一种常态,但这并不是制度化的。注意,这就是本书中对中古中国士族最主要的界定,也是士族跟欧洲的贵族、寡头政治以及西方意义上的贵族政治的本质区别。

然而,即便没有什么显性的特权,士族身份还是相当值钱,因为它可以带给人一种上层社会的准入资格。举个例子,北魏的时候,著名的孝文帝迁都洛阳,高官韩显宗上疏建议,在洛阳制定一条制度,“分别士庶、不令杂居”,就是让士族和庶族的居住区隔离开,不要彼此混杂。注意,是士庶分居,不是官民分居,也不是贫富分居。士族和官员、富人虽然有很大的交集,但并不完全等同,如果你是士族成员,就可以住在专属的高档社区,而非士族的官员或是富人,即便是比你更有钱有势,也只能跟被视为跟庶族是一个档次的。从这个例子我们就可以看出,当时社会首先看的是你先天的门第、出身,而不是后天的财富、地位。

说完了士族的概念,也比较了中国的士族跟欧洲意义上贵族的区别,下面我们要说的第二个问题就是,士族以及士族主导的政治秩序是如何形成的。

古代中国,一个人在社会上的晋升之路是很窄的。在古代欧洲,人可以通过法律、医学、商业、教会或者从军建功来提升自己的社会地位,但在中国只有一条路径,那就是当官,确切地说,是当行政文官。作者说,在古代,对于希望提升社会地位的中国人而言,不存在其他的选择方式,唯一的选择就是进入官僚机构。

那官员怎么选拔呢?这项制度其实在《哈佛中国史》和《讲谈社·中国的历史》的相关章节里都有提到过,叫做九品中正制。之所以叫这么个名字,是因为在每个州郡中都设有一个负责选拔人才的官员,职务名叫中正。郡中正的岗位职责,就是给他所在的郡里德才兼备的人评级,最高的评为一品,最低的评为九品。中正做出的资格评审被写成一份简要的状,然后上传给州中正,由他批准,最终呈交到都城主管人事的部门。九品的等级,每三年一清定。通过推举之后,再进行进一步的选拔,然后被赋予不同的官阶。九品中正制就是这么运作的。

注意前面说的,郡中正不是给郡里每一个人都提交一个考评意见,而是只考评德才兼备的人,那么谁德才兼备呢?很显然,大家族的子弟凭借家族的声望和人脉,更容易获得这样的初选资格,这样很快,原本旨在发掘地方人才的九品中正制,就被各地的士绅大族垄断了。唐代大学者柳芳曾说,中正“皆取著姓士族为之”。就是说,到后来中正本人都是出自士绅大族的了,那他选拔人才时候的倾向性就不言而喻了。九品中正制逐渐变成了士族小圈子的内部游戏,一个狭小的社会阶层,依靠这项制度永久地维系权力,并排斥这个阶层之外的有识之士,这种现象在南北朝时期达到顶峰,被历代的研究者称为“六朝贵族政治的特征”。虽然还是有人可以通过军功之类的途径获得官职和封爵,但这毕竟只是少数,并且,这些庶族子弟即便获取了财富和地位,仍然挤不进士族把持的社会顶层。

作者认为,最晚不晚于5世纪初,九品中正制已经不再具有重要意义了,因为它已经造就了一个独立封闭的集团,几乎占据了常规官僚机构中的所有职位,这个集团就是所谓门阀,也叫世族。注意,这个世字就是世世代代的世了,可以说,这些门阀世世代代把持着国家的金字塔尖。我们在开篇讲过寡头政治的定义,就是国家由一个精英阶层来掌握,汉末特别是南北朝以来,中国的政治和社会就比较接近这种形态,所以在本书里,作者把这种政治秩序称为中国的寡头政治。

上面讲的就是门阀以及门阀的形成过程,那门阀主导的政治秩序是如何运转的呢?这种政治秩序的关键要素“谱牒”,又是怎么回事?这就是我们下面要讲的第三个问题。

可以说,门阀就是士族的高级版本。门阀跟士族这两个概念的最大区别是,门阀具有更客观的界定方法,这就是谱牒。门阀士族都是树大根深,成员很庞杂,很可能过了几代之后,一个家族的成员都彼此认不全了,为了便于管理和证明,士族都会编撰家谱,记载家族成员的情况和血缘,这种家谱有个专有的名称,叫做谱牒,可以理解为门阀士族的认证标准。所以说,对士族门阀的子弟来说,因为他们的名字被记载在谱牒当中,他们就掌握了很多社会资源,甚至社会名望,虽然没有什么法律上的特权,但显然,他们比庶族子弟拥有了更多的机会。

在寡头政治秩序下,谱牒不光是门阀大族的内部档案,在朝廷选拔官吏的时候也是最重要的参考标准。谱牒不光是各大家族自己编修,朝廷也会把最主要的门阀的谱牒编纂起来,作为重要的国家档案。一般来说,官修谱牒主要有两个用处:一是确定精英集团的界限,二是区分精英集团内部的层层等级。

第一本明确的官修谱牒是贾弼的《姓氏薄状》,成书于东晋,而我们所知道的最后一本官修谱牒是柳冲的《种姓系录》,大约成书于公元713年,这时候是唐朝,唐玄宗李隆基刚当上皇帝不久。从东晋到唐朝前期,这大约三百多年里,谱牒一直是人在仕途上的决定性因素。

我们来看作者研究过的几份谱牒档案。比方说前面提到的第一本官修谱牒《姓氏薄状》,虽然我们今天看不到原貌,可是学者们普遍认为,这本著作体量很庞大,由七百一十二卷组成,覆盖了全国范围的十八个州,这无疑是一项开拓性的事业。这本书编撰的目的是什么我们不得而知,但是后来出现的按照《姓氏薄状》所创体例编纂的《百家谱》,被明确当作选官程序的构成部分。《百家谱》出现于南朝刘宋元嘉七年,也就是公元430年,是奉当时的皇帝宋文帝刘义隆之命编写的,带有非常浓厚的官方色彩。这就说明,官方已经把大家族的家谱作为选拔官员的参照物,把社会地位和家族地位作为选拔官吏最优先考虑的条件。关于谱牒,我们再多说一句,对谱牒的研究,也是这本书乃至作者姜士彬学术思想的主要依据。

说到这,我们再来做第二个阶段性总结。汉末以来,特别是到了南北朝之后,士族构成了门阀,门阀靠谱牒来认证自己的家族成员,国家则把这些谱牒编纂起来,作为品评、选拔人才的重要参考,国家的上层建筑就被依靠着血统和谱牒的门阀子弟牢牢控制。这说明,士族主导的精英政治或者说寡头政治秩序,在这个时期达到了顶点。

接下来,历史就要从南北朝进入隋唐了。在这个新时代里,寡头政治秩序也即将迎来新的洗牌,并最终走向没落。下面我们就来讲最后一个问题,寡头政治的没落与终结。

到了唐代,事情开始有意思了。唐朝初始的时候,唐高祖和唐太宗对门阀大族表现出了不同的反应。唐高祖李渊曾经向手下的大臣裴寂,大肆吹嘘李家的祖先如何高贵。裴寂所属的裴氏家族,是中古中国最显赫的名门望族之一。唐高祖就显摆说:我们李家曾经在陇西的时候,富有龟玉,到了举兵的时候,四海云集,才几天而已就升为天子,咱们两家都是了不起的大族啊。龟玉就是龟甲和宝玉,这是古代非常重要的礼器,后来被引申为国运的象征,不是一般家族可以拥有的。李渊对此是很得意的,但仍然不敢把自己的门第说成是超过裴氏的第一,而只是说我们是同一个等级的,可见门第等级的影响力之大,连皇帝都会默认。

唐高祖的儿子唐太宗李世民,并没有继承这种态度,他看到氏族谱竟然把山东,也就是崤山以东的士族列为第一等,排在他们李家之前,非常不满,使用皇权修改了长久以来默认的门第排名。唐太宗认为,人的地位应该取决于他在政府机构中的成功经历,而不是应该源自家族的陈旧声望。在多个场合,唐太宗明确或含蓄地主张,人们的官职和能力应该比血统更重要。他说:山东士族日渐衰微,没有冠盖人物,才识庸俗,我不明白人们为什么那么看重他们。在唐太宗看来,朝堂之上的官僚,或忠孝双全,或学艺通博,显然应该比山东士族的破落户赢得更多的尊重。既然人们敬重汉高祖的匹夫出身,那么人们也应该尊崇大唐起于草莽的当朝官僚。

贞观六年,太宗命令高士廉等人重新修订《贞观氏族志》,全面展示了他的这个态度。《贞观氏族志》完成于贞观十二年,也就是公元638年,这次重修的标准非常简单,就是根据当朝官爵的位置高下排座次,官品越高,等级越高,官品越低,等级越低。皇帝的旨意得到了彻底的贯彻,《贞观氏族志》所依据的标准是官职,而非家族。到了先天二年,也就是公元713年的时候,《贞观氏族志》再次被修订,命名为《姓族系录》。值得注意的是,这是唐代最后一次由国家主持编修的官方氏族谱,也是中国历史上的最后一次,从此之后再也没有官方主持排列氏族等第的著作了。

尽管如此,本书的作者认为,李唐的精神还是贵族主义的。唐太宗并不想否定士族门阀,而是想改变人们的观念,什么是尊贵的、什么是低贱的要由他来重新界定。太宗利用政府的条件推出新标准,希望以此来把当朝权贵提升到更显赫的地位,掩盖名门大族的声望,从而把社会的风尚和政治秩序的主导权,从这些大族手里收回来集中到皇帝的手中。

另外,从隋唐开始,出现了一种截然不同的方式选拔官吏,就是我们熟悉的科举。虽然在整个唐代,通过科举受益的士族子弟远远多于普通人家,但毕竟这条晋升渠道的开通改变了之前“出身决定一切”的状况。唐太宗的这个倾向,在他的继承者们手中得到发扬。作者评价说,到了8世纪,人们身份地位中的家庭因素,至少在政府看来已经变得无足轻重了,官职才是衡量人们地位的唯一因素。政府不再对于编撰士族的谱牒感兴趣,因为现在是国家授予人们地位,而不是家族。在法律意义上,人们所有的地位都是直接来源于国家。

当优越的出身不再带给人太多的好处,士庶之间的传统差异就会微不足道了,在国家面前,人人都是平民,不再存在一个具有半排外性质的上层精英集团。作者认为,这是中国社会史中发生过的最根本性的变化之一。这个变化发轫于唐朝,到了宋代已经渗透到社会的各个方面了,那时,人们的社会出身在任官资格方面起的作用已经微乎其微了。

然而,虽然在国家层面上风光不再,唐代的大家族仍然一直在进行一件事,那就是继续编纂谱牒,这显示了他们具有完备的历史存在感和高度的自我认同意识。唐代的谱牒与宋代及其以后的谱牒是截然不同的,宋代的谱牒就跟我们现在的家谱差不多,罗列了家族里的所有成员,但是唐代的谱牒并不包括所有的亲族成员,只收录那些衣冠人物,没有社会声望的人是不被收录在谱牒里的。与此同时,唐代谱牒是呈网状扩散的,收纳得极为广泛,经常把关系疏远的氏族成员收录在内,形成一个集团。这样的氏族,如果世世代代涌现高官,也可以被视为门阀大族,保持着声明赫赫的社会地位。

因此,中古时期的氏族谱牒不仅仅是界定一个氏族,它同时也在界定一个更大范围的大族。一个没有出现官僚的氏族房支,就不会被谱牒所收录,进而就会自动被淘汰掉。这就激励大族纷纷发明了很多方式,来训练他们子孙的能力。氏族的领导权也取决于成员的成功,而不是血统,氏族的主导权可以从一个房支转移到另外一个房支,只要后一个房支的成员在担任官职方面更为成功,这种灵活的权力转移机制,更加像是一个良性竞争机制。

另外,就算这些大族一度声名赫赫,他们也不敢完全的高枕无忧,不仅因为这些大族的纨绔子弟令某个房支蒙羞,而且还因为他们如果与国家政权发生冲突,整个氏族就会被斩草除根。这就说明一个基本的事实,自唐代以来,国家掌握了社会精英阶层的认证标准,在政治秩序中只有一个决定性的维度,那就是国家意志,大家族在政治上的主导地位已经一去不复返。所以,虽然唐朝的社会也是由一个精英阶层把持,但这种寡头政治和之前的寡头政治已经完全不一样了。

但我们并不能说,大家族主导的寡头政治在唐代就终结了,尽管有很多大历史学家持这样的观点,比如陈寅恪先生。他认为在武则天时代,出于统治需要,大力清洗门阀代表的旧势力,破格选用人才来培植新的国家官吏,这就标志着新兴官僚阶层取代传统的门阀士族。而日本的学者内藤湖南则有不同意见,他认为宋代才是近世专制政治的开端,晚唐五代则是转型和过渡时期。尽管唐代采用科举制选拔官吏,这个制度却被大族高门所主导,依然具有贵族主义的彩色,这个情况直到王安石变法才彻底发生变化。

关于这两位先生的观点,本书的作者姜士彬分析了唐宋两代大族参政的比例,发现唐代大族的参政比例,相对两晋南北朝而言确实有些滑落,但是依旧是个很大的基数,旧族门阀仍然是政治上的统治阶层,大族一直到唐末都统治着中央政府,但是到了宋初,一切都不一样了,在宋代四十名宰相中,三十一名明确与唐代大族毫无关系。所以,姜士彬认为,旧的门阀士族在五代时期丧失权力,这不光是因为五代乱世中他们遭受了肉体上的消灭,也是他们作为一致的共同体局面的终结。

毫无疑问,这些旧族的很多后裔仍然生活在宋代,但是他们显然不是士族精神的继承者:他们不再是一群自认属于一个特定家族的人物,不再依循传统支配其生活方式,不再共享崇高的社会声望。其中最明显的证据就是家族谱牒的散失。我们可以判定,中古中国的旧族高门在整个唐代维持其权力,但是,他们在宋代已经消失无踪了。

最后我们来说一说科举。毫无疑问,科举制是一项重大的创举,大多数学人简单地认为,科举制的推行意味着贤才政治原则的登场,而事实上,历史并不是这么简单。在唐代,每年通过明经科和进士科考试的士子,远远少于政府每年所需要的新官僚。在此之外,科举登第的士子,只是意味着取得任官的资格,并不能直接担任官职,很多士子要在通过科举考试之后等待数年才能任官。这种情况很难在官僚机构中培植出新兴势力。这样,我们基本就可以认为,唐代的科举制度引发了大族的边缘化,但是真正实现大族的消亡,要等到宋代。当然我们必须再强调一下,这只是本书作者的观点。

这本《中古中国的寡头政治》的主要内容到这就讲完了,我们再总结一下。

中古中国门阀大族主导的寡头政治的确立,是因为九品中正制。这让地方上的氏族乡绅能够通过垄断国家官员的选拔,壮大自己家族的政治势力,使得门阀大族的权力在南北朝的时候达到最高点。在大家族把持的政治秩序之下,国家依照门阀的谱牒选拔人才和评判官员,门阀主导的寡头政治和官僚政治高度重合,这也是历史上大家族对国家控制力最强的全盛时期。但是到了唐代事情开始发生变化。首先是唐太宗李世民的态度,他觉得有功劳才有社会地位,依仗自己的出身而获得高官俸禄是一件很没道理的事情,于是他锐意改革,以官僚来取代贵族。接着武后当政,致力于扶持政治新势力,个人才能被认为比出身更加重要。这些措施都让门阀大族的权势被蚕食,越来越边缘化。终于,经过唐末五代的战乱,以及宋代在政治上的改弦更张,大家族把控的寡头政治秩序消亡在历史的长河中了,中国的政治模式越来越趋向于君主集权制。

顺便预告,关于门阀大族和它们主导的政治秩序的消亡,这个话题还很值得进一步谈到,我们将在另一本书《中古中国门阀大族的消亡》中,来更详细地探讨这个问题,欢迎继续关注。

撰稿:曲飞工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

1.中古中国门阀大族主导的寡头政治的确立,是因为九品中正制。这让地方上的氏族乡绅能够通过垄断国家官员的选拔,壮大自己家族的政治势力,使得门阀大族的权力在南北朝的时候达到最高点。

2.国家依照门阀的谱牒选拔人才和评判官员,门阀主导的寡头政治和官僚政治高度重合,门阀大族权势越来越边缘化。

3.到了唐代,唐太宗李世民觉得有功劳才有社会地位,锐意改革,以官僚来取代贵族。唐末五代的战乱