《两京十五日》 陈章鱼解读

《两京十五日》| 陈章鱼解读

关于作者

马伯庸,作家。人民文学奖、朱自清散文奖得主。

被评为沿袭“‘五四’以来历史文学创作的谱系”,致力于对“历史可能性小说”的探索。

代表作:《显微镜下的大明》《长安十二时辰》《古董局中局》《三国机密》《风起陇西》《草原动物园》《七侯笔录》《龙与地下铁》《马伯庸笑翻中国简史》《三国配角演义》。

关于本书

《两京十五日》是马伯庸创作的一本长篇历史小说。

本书故事源于《明史》里关于朱瞻基的一段真实记载——“夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。”

史书中的寥寥几字,背后究竟隐藏着怎样的深意?匆匆数句记载,谁才是真正的书写者?

千里长河,星夜奔驰,四面楚歌,命悬一线。太子这一场沿着大运河的极速奔跑,跑出了皇权与民意的博弈,跑出了宫闱与官场的心机搏杀,跑出了纠葛数十年的复杂恩怨,也跑出了从崇高到卑贱的幽微人心。

这是一个小捕快、一个女医生、一个芝麻官和一个当朝太子的心灵之旅,一幅描绘明代大运河沿岸风情的鲜活画卷。

核心内容

本期音频分成两部分解读这本书。

第一部分,这本书讲了一个怎样的传奇故事?

第二部分,马伯庸借助虚构的故事,给我们展现了明代哪些真实的历史?

你好,欢迎每天听本书,我是陈章鱼。今天为你解读的这本书叫《两京十五日》。这是著名作家马伯庸 2020 年新出版的历史小说。

一般的历史小说,往往是越写到细节,越脱离史实,比如《三国演义》《水浒传》,虽然一个写的是东汉和三国,一个写的是北宋,但是书中大量细节实际上都是基于明代,因为罗贯中和施耐庵都是明朝人。

又或者,有的历史小说为了追求真实,在情节上完全按照历史,只有历史上没有写到的对话或心理活动,才来自于作者的创作。

可是《两京十五日》和这两种历史小说都不一样。小说的情节基本都是虚构的,可是到了细节之处,绝大多数又非常符合历史。

为什么会这样呢?这要从马伯庸创作这本书的过程说起。

马伯庸自己在微博上说,这本《两京十五日》其实是他的另一本书《显微镜下的大明》的一个副产品。当时他为了写《显微镜下的大明》,查阅了很多资料,后来一想,如果只写一本书实在太亏了,索性再写一本。

我猜想,《显微镜下的大明》写的是 6 个真实发生的案件,但是马伯庸发现,还有更多碎片的史料,这些史料值得拿出来和大家分享,但是没法用真实的历史故事串起来。索性,他就虚构了一个传奇故事,把那些碎片的史料安放到故事里。

当然,这个故事还是有原型的。源于《明史》中的一段记载:「夏四月,以南京地屡震,命往居守。五月庚辰,仁宗不豫,玺书召还。六月辛丑,还至良乡,受遗诏,入宫发丧。庚戌,即皇帝位。」

这段记载只有区区 40 个字,看似平平无奇,但是马伯庸却认为,这其中大有戏剧性可挖。

这段记载讲的是,皇帝突然在京城病故,太子远在外地,匆忙赶回去奔丧。那么,他这一路是怎么赶回去的?谁陪着他?遇到了哪些困难与危险?这些湮没于时光中的细节,总是让人浮想联翩。

于是,马伯庸将这 40 个字的史料,填充进曲折的情节还有自己查阅的丰富历史细节,扩展成将近70万字的小说。

接下来,我会分成两部分为你解读这本书,第一部分我们来看看,这本书讲了一个怎样的传奇故事。第二部分我们来看看,马伯庸借助虚构的故事,给我们展现了明代哪些真实的历史。

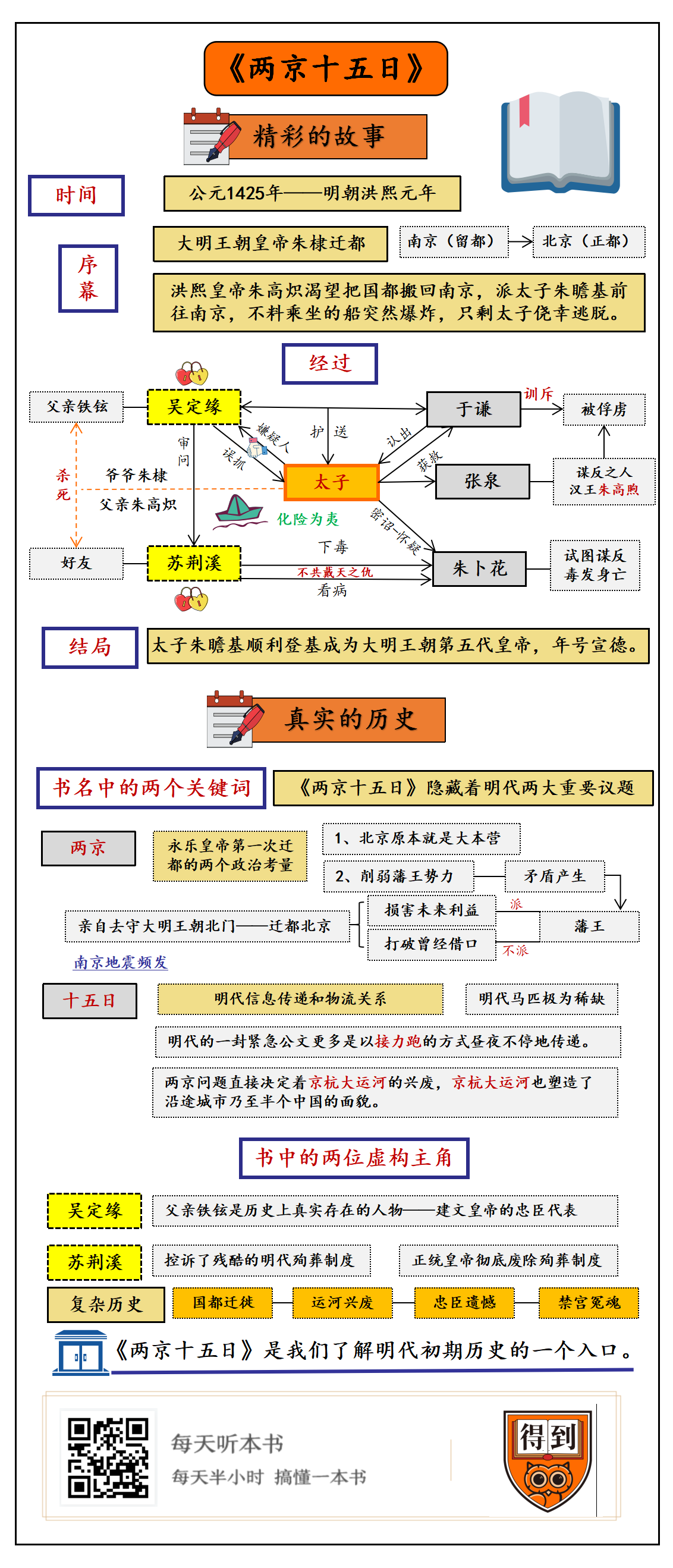

我们先来听故事。公元1425年,那是明朝洪熙元年。当朝的这位洪熙皇帝朱高炽,是开国皇帝朱元璋的孙子。

三年前,这位洪熙皇帝的父亲,也就是著名的永乐皇帝朱棣,刚刚把大明王朝的国都从南京迁到北京,从此大明王朝有了两个国都,正都北京和留都南京。

但是洪熙皇帝自打登基,就从心底里希望能把国都搬回南京。不巧的是,这一年从开春以来,南京城频繁地震,竟然有三十次。要知道,在封建时代,国都闹地震被看作是一种极为不祥征兆。一方面为了安抚南京的军民,一方面为了提前布置迁都事宜,洪熙皇帝派太子朱瞻基前往南京。

太子坐船前往南京,没有想到,就在南京城大大小小官员来到码头欢迎太子的时候,太子乘坐的船突然爆炸。不论跟随太子的北京官员,还是岸上的南京官员,几乎都被炸死,只有太子侥幸逃脱。

太子狼狈地爬到岸上,遇上了赶过来的捕快吴定缘,却被他当作嫌疑人给抓了起来。太子百口莫辩,幸好吴定缘把太子带到官府时,遇到一位八品小官,这位官员是进士出身,当年在北京有幸见过太子,这才把太子认出来。

这名官员叫作于谦,不是给郭德纲捧哏的相声演员,而是写下「粉身碎骨浑不怕,要留清白在人间」,未来在土木堡之变的时候,指挥北京保卫战,击退蒙古大军,拯救了大明王朝的大忠臣于谦。只不过此时,他还是一名芝麻官,而且因为为人耿直,被上司和同僚排挤到了南京的清水衙门当差。

于是吴定缘和于谦护送着太子,找到了南京城的提督太监朱卜花。朱卜花没有到码头迎接太子,反而捡了条命,现在他是南京城里级别最高的官员。而且朱卜花原本就是几个月前洪熙皇帝从北京派过来的,还带来了一支禁军,就是为了在南京给太子当卫队,由他来负责太子的安全,可以说非常合适。

这时,太子接到一封来自北京的密诏,不过这封诏书无论行文还是格式,都不像正式发出的旨意,更像是有人匆忙之中写下来的。诏书的大概意思是,皇帝身体已经非常不好,请太子立刻回京。诏书的落款不是大学士,而是太子的母亲张皇后,这本身就很可疑。更奇怪的是,这封书信的最后,加盖的玉玺是「皇帝亲亲之宝」,这是皇帝给藩王下诏书时专用的玉玺,用在给太子的诏书上,也是极不合规矩。

所有的这些不合理加在一起,意味着一种可能,那就是北京城已经发生变乱,皇后被迫发出密诏,而且暗示这些乱象的背后,是一位藩王、一位皇室成员正在密谋夺取皇位。再加上码头的那场爆炸,更加证明,政变的幕后黑手在北京和南京都有布置,想要同时谋杀洪熙皇帝和太子。

这个时候,朱卜花开始显得可疑了。当天他本来也应该去码头迎接太子,但是他称病不出,直到爆炸发生后才开始露面,这让太子怀疑,他会不会也是幕后黑手的一颗棋子。

于是,太子暗地里派于谦和吴定缘去调查朱卜花的底细。吴定缘当过捕快,所以经验丰富,他顺藤摸瓜,抓住了给朱卜花看病的女医师苏荆溪。吴定缘在审问苏荆溪时候得知,朱卜花确实有问题,不过他得了病也是真的。之后,苏荆溪说出了一个更大的秘密,她和朱卜花有不共戴天之仇,朱卜花之所以生病,是因为自己给他下了慢性毒药。

到底苏荆溪和朱卜花之间是什么仇,吴定缘和于谦来不及细问,另一个危急的消息就传来,朱卜花已经感觉到了太子的怀疑,于是他加快了谋反的脚步。

太子在吴定缘、于谦和苏荆溪的帮助下侥幸逃出南京城,朱卜花则毒发身亡。

这一场凶险之后,太子发现,自己面前摆着两个难题。

第一个难题,是他必须在十五天之内,抢在南京爆炸的消息之前赶回北京,不然,那位谋反者一定会对外宣布,皇帝驾崩、太子遇害,自己应该按照顺位继承皇位。

第二个难题,是参与这场阴谋的人数之多,远远超出自己的想象,从南京到北京沿途的官员,哪些是自己人,哪些是对方的人,实在是难以判断。所以,太子现在必须隐姓埋名,而他目前可以相信的人,只有芝麻官于谦、小捕快吴定缘还有女医师苏荆溪。

从南京到北京有两千多里路,四个人要隐姓埋名,逃过敌人的追杀,还要每天赶两百里的路,在太子看来,这几乎是不可能的。太子陷入了绝望。

这时,于谦给太子出了一个主意,他们可以借助漕运,也就是沿着大运河,坐船赶往北京。虽然坐船看起来比骑马要慢,但是船不用停下来休息,可以昼夜不停地赶路。运河上就有一种「进鲜船」,运输的是各地进贡给北京的水果蔬菜,为了保证贡品不腐坏,这种船就是昼夜不停赶路,运河沿岸的官员也不敢阻拦。如果可以藏在进鲜船上,不仅十五天内一定可以赶回北京,路上还能减少很多麻烦。

于是,他们四个人花重金贿赂船员,登上了进鲜船。虽然一路上还是遇到了不少凶险,但是借助吴定缘的机警,苏荆溪的智慧,还有于谦的执着,太子最终都化险为夷。

在山东境内,太子遇到了一位带兵南下来寻找自己的大臣张泉。虽然政局扑朔迷离,谁是自己人看不清楚,但是张泉永远是太子最值得相信的人之一。因为张泉是太子的舅舅,他的姐姐就是太子的生母张皇后,张皇后那封密诏,就是在张泉的帮助下才能传到太子手中。

从舅舅口中,太子终于知道幕后黑手是谁了。他原本以为造反的是自己的兄弟,没想到,谋反者竟然是太子的叔父,洪熙皇帝的亲兄弟,汉王朱高煦。

我们都知道,明代初年有「靖难之变」。朱元璋的四儿子,燕王朱棣,反叛自己的侄子建文帝朱允炆,夺取皇位,成为永乐皇帝。而朱高煦就是朱棣的儿子里,最能打仗的那个,在朱棣夺权的过程中,他立下汗马功劳,但是因为不是长子,最终没有继承皇位。

但是汉王朱高煦的野心一直没有消失,既然他父亲可以夺权,自己为什么不能呢?于是他网罗党羽,谋杀皇帝和太子,到时候,自己就能以皇帝亲兄弟的身份继承皇位。

当然,随着太子顺利返回北京,汉王的计划破灭,最终被俘虏。但是这时故事还没有完。

最初逃出南京的四个人,除了于谦之外,其实都有自己的秘密。

之前我们说到苏荆溪和朱卜花有不共戴天之仇,是因为苏荆溪最好的朋友被家人送进宫中成为一名低等嫔妃,不料几个月之后,就赶上永乐皇帝驾崩,明代有极其残酷的后妃殉葬制度,苏荆溪的这位朋友就被杀死陪葬,动手的太监就是朱卜花,可是下命令的,正是洪熙皇帝。

小捕快吴定缘在路上意外得知自己的身世,他的亲生父亲其实是前朝大臣铁铉,在靖难之变中铁铉坚决抵抗朱棣,最终被朱棣以极其残酷的方式杀害。

苏荆溪将太子诓到永乐皇帝的陵墓,吴定缘也赶来,在陵墓正前的高楼上,在永乐皇帝的灵位前,一切的秘密都被说开了。太子的爷爷杀死了吴定缘的父亲,太子的父亲杀死了苏荆溪的好友,已经要登上皇位的太子,虽然对两位朋友心生愧疚,可是皇家的尊严不容亵渎,祖宗的成法不容更改,太子既不能给铁铉下一道平反的诏书,也不敢直接下令废除殉葬的制度。

太子的怯懦让苏荆溪彻底愤怒,她想要杀死太子,吴定缘在这一路上,和苏荆溪产生了爱情,却也和太子结下了友谊,他夹在两人之间左右为难,三个人在争执中打翻油灯,高楼起火,于谦带人前来救驾,太子又一次死里逃生。

在小说的最后一幕,太子顺利登基,成为大明王朝的第五位皇帝,年号宣德。汉王被押到皇帝面前,这时,皇帝身旁有一位年轻御史站出来,代替皇帝训斥汉王,词锋犀利,句句要害,说得汉王瑟瑟发抖,跪在地上请罪。

这位御史正是于谦。于谦代表皇帝训斥汉王,这不是小说中的虚构,而是真实发生过,这也是于谦第一次在朝堂上崭露头角。

而吴定缘和苏荆溪下落不明,他们理应在那一场大火中丧生,可是事后清理废墟时,并没有找到两个人的尸体。在这里,小说留下了一个开放性结局,当然,我作为读者,肯定希望他们两个人能平安无事,归隐江湖。

自此,小说完结,吴定缘和苏荆溪消失在传说里,而宣德皇帝、御史于谦,则从虚构的故事走进真实的历史,尤其是于谦,此后,他还有更加跌宕的一生,还要一次次临危受命,把大明王朝从危难中拯救出来。

说完了小说中的故事,接下来我们来聊聊真实的历史。

在一开始我们说到,这部小说的原型故事,在《明史》里只有区区 40 个字,太子这一路的冒险传奇,乃至吴定缘、苏荆溪这两个人物,都是马伯庸虚构出来的。

但是,这部小说却是我们了解明代初期历史的一个入口,虚构的故事背后,其实隐藏着大量真实的历史细节。这些历史细节,对于我们了解洪熙、宣德两朝,乃至整个明朝历史,都很有帮助。

其实这本书的书名《两京十五日》里,就隐藏着明代两个重要的议题。

我们先来说「两京」。

大明王朝的首都到底定在南京还是北京,这是明朝前期一个重要的议题。朱元璋创立明朝时,是把南京当作首都。永乐皇帝夺取皇位之后,才决定迁都北京。

这一次迁都,主要有两个政治考量。

第一是因为永乐皇帝原本被封为燕王,北京原本就是他的大本营,这里不论是政治还是军事势力,都比南京更稳固。

第二还有一个现实原因,永乐皇帝当年之所以发动叛变夺取皇位,是因为他的侄子建文帝朱允炆登基之后,大刀阔斧地削减藩王的势力。所以按照永乐皇帝的说法,自己原本是个替大明王朝守护北方国门的藩王,忠心耿耿,防止蒙古人向南入侵,却遭到朝廷的猜忌和迫害,自己不得已,才举兵造反。

可是,永乐皇帝登基之后,为了巩固自己的政权,也开始削减藩王的势力。这就产生了一个矛盾,那么他要不要封一个藩王,在北京抵御蒙古呢?如果他封了一个藩王,那么就相当于培植了第二个燕王,很难保证将来那个人会不会造反。可是如果他不封藩王,选择派驻普通的官员和将领,那就证明当初自己那个燕王也是可有可无的。

派藩王,损害未来的利益;不派藩王,打破了曾经的借口。左右为难的朱棣,最终的解决方案就是,自己上,连藩王都不用,我这个皇帝亲自去守大明王朝的北门。只有这样,才能两全其美。

所以永乐皇帝即位以后,曾经五次亲自率兵北上,巩固北方的边防,最终在他登基的第十九个年头,正式确定迁都到北京。

其实迁都这件事,有很多反对者。最大的反对者,其实是永乐皇帝的太子。

迁都到北京之后仅仅三年,永乐皇帝就去世了。太子朱高炽继位,也就是洪熙皇帝。洪熙皇帝一登基,就惦记着把都城迁回南京,并着手开始筹备。

洪熙皇帝迁都的心情极其坚决,他在位的时间其实很短,不到一年就去世了,但是即使在遗诏里,他还是明确表示:「南北供亿之劳,军民俱困,四方向仰咸南京,斯亦吾之素心,君国子民宜从众志。」就是说,国都迁到北京之后,要从南边运很多东西来,搞得军民都很疲劳,而且全国人民包括我自己,都觉得首都应该在南京,这个事儿还得往下推进。

那什么阻拦了这件事往下推进呢?就是地震。

根据史料统计,洪熙、宣德爷俩在位的时间加起来也就十年出头,就这十年南京竟然一共闹了 74 次地震。整个明朝其他皇帝在位期间,南京城地震的次数,都没有这十年多。

这种情况下,就算宣德皇帝想要继承他爸爸的遗志,其他大臣看着这个仿佛开了震动挡的南京,也肯定要跳出来反对。迁都的事情也就只好缓一缓了。可是接下来的皇帝,都是从小在北京长大,对南京毫无感情,自然也就没有迁都的意愿了。

这本书名字里的「十五日」,其实背后也有一个大话题,那就是明代的信息传递和物流系统。

和咱们在电视剧里看到的不太一样,快马加鞭的所谓「八百里加急」,在明代其实极为稀少。核心的原因就是,明代依然在和蒙古打仗,蒙古牢牢占据了马匹的源头,而内地并不出产好马。所以在明代,马匹是极为稀少的战略资源。

所以和我们想象不同,明代的公文传递,更多依靠跑步传递。

在驿道之上,会设置有许多个急递铺,两铺之间相距平均十里地。每个急递铺里都有年轻力壮的铺兵,他的工作,就是要在四十五分钟之内跑完十里地,把公文传到下一个急递铺。

如果你练习跑步就知道,45分钟跑十里地,相当于每公里花上9分钟,这个速度对于今天的跑步爱好者来说,只能算是个入门成绩,就算考虑到明朝当时的道路条件没有今天的马路这么好,一个年轻男子在 45 分钟跑完十里地也不会太费力。

所以理论上,一封紧急的公文,以这种接力跑的方式昼夜不停地传递,一天可以跑出三百里,已经和普通的马匹速度差不多了。北京到南京两千多里距离,无论是用人工还是用马匹,八天的时间就能到达。

到明朝后期,急递铺和驿站合并为一个机构。这里忍不住说句闲话,明末的起义领袖李自成,早年间就是在驿站工作,很有可能就是一名传令的铺兵。后来全国三分之一的驿站被裁撤,李自成没了工作才最终走到造反的路上。如果说句玩笑话,明朝一直对驿站给予足够的重视,也许就能少一位起义领袖。

其实正因为明代马匹稀缺,所以在小说里,马伯庸才没有安排太子骑马返回北京,而是走水路。这条水路则更是明清两朝国家的经济命脉,今天我们所说的京杭大运河。

大运河的系统修建开始于隋朝,那时大运河的起点是洛阳,终点是今天的杭州。元朝因为定都北京,于是进行了系统改造,使得大运河可以从杭州直通北京。

可以说,这条大运河的兴衰,和一个国家的首都密不可分。所以前边咱们提到,明代初年定都南京还是北京的问题,最反对定都北京的是洪熙皇帝,可是最反对洪熙皇帝的,正是这条大运河沿线的官员、商人和依靠水路为生的平民。

洪熙皇帝的遗诏中提到「南北供亿之劳」,绝大部分都由这条运河承担。在洪熙皇帝看来,这是「劳」。可是对于商人来说,这是巨大的商机。无数商人借着这条运河广开财源。

在最能体现明代市井生活的小说《金瓶梅》里,作者把主人公西门庆发迹的地方从《水浒传》里的山东阳谷县,搬到了山东临清县,就是因为在明朝,临清是大运河的重要港口,在整个北方都是数一数二的繁华城市。在这里,市侩商人西门庆更有自己的舞台,之所以有这样的舞台,也主要靠的是这条大运河。

当然靠大运河发家的,还有更著名的扬州盐商。小说中还虚构了一个细节,太子去南京乘坐的奢华船只,就是一位扬州盐商进贡的,船到南京码头之所以会爆炸,也是因为盐商做了手脚。这位盐商之所以卷入这场争夺皇位的斗争,其实不是因为忠于汉王,无非是因为他要阻止洪熙皇帝迁都。只有北京是首都,这条大运河的活力才能保持,银子也会和河水一起滚动起来,最终流入自己的钱包。

所以两京的问题,直接决定着大运河的兴废,而这条运河也在明清两朝塑造了沿途城市乃至半个中国的面貌。

除了书名,这本书中的两个虚构角色,吴定缘和苏荆溪,背后也都有一段真实而残酷的历史。

吴定缘虽然是小说中虚构人物,但是他的亲生父亲铁铉,却是历史上真实存在的人物。

铁铉和那个中国历史上唯一被诛十族的方孝孺一样,都是朱棣造反时,建文皇帝这边忠臣的代表。

靖难之变时,铁铉是山东布政使,朱棣率兵南下时,铁铉死守着济南城。济南城久攻不下,朱棣气急败坏想用大炮攻城,铁铉竟然把一些木牌做成朱元璋的灵位,挂在城头上,朱棣不敢用大炮轰他爸爸的灵位,最终只能撤兵回到北方。

铁铉的坚守甚至一度让整个国家的战局都发生转变,可惜最终铁铉还是兵败被俘,他宁死不降,最终被朱棣以极其残酷的方式杀死。

不过老百姓一直在纪念着铁铉,至今在济南大明湖畔,仍然有著名的铁公祠,就是后人为纪念铁铉而建的祠堂。

铁铉和方孝孺的硬气,也为其他士大夫做出了榜样,这也在朱棣的心中扎下一根刺。登基之后,朱棣的整个皇帝生涯,一直在迫害建文帝时期的忠臣,由此还连带产生了其他一些恶劣影响,比如重新启用锦衣卫、创建东厂,还有把一些重要事务交给宦官。

比如小说中,负责带领禁军提前到南京保卫太子的朱卜花,竟然是一名太监。这在其他朝代,几乎是不可想象的。但是就是在永乐皇帝这里,太监可以领兵、可以出使外国、可以成为特务机关的首领,到了明代后期,甚至可能成为整个国家权力的实际掌控者。

这一切一切的恶果,那个最初的原因,大概就来自于朱棣对于那些忠于建文皇帝的大臣心中的忌惮。

苏荆溪这个人物虽然也是虚构的,可是作者借这个虚构的角色,控诉了一段真实而残酷的历史,那就是明代的殉葬制度。

殉葬是一种古老而野蛮的葬礼的制度,其实很早之前就已经在中原王朝被废除。孟子曾经引用过孔子的一句话叫「始作俑者,其无后乎。」在儒家看来,即使是用陶俑殉葬,都很不应该,更何况用活人。

可是殉葬制度,偏偏在明朝死灰复燃。据史料记载,洪武皇帝朱元璋去世时,一共有四十多个妃子和十几个宫女殉葬;永乐皇帝朱棣去世时,有三十多个妃子殉葬;洪熙皇帝在明代皇帝中是出了名的心眼好,可是他去世时,依然有五名妃子殉葬;小说中的太子,也就是历史上的宣德皇帝,也是一位仁德之君,可他去世时,依然让十名妃子为他殉葬。

一直到了宣德皇帝的儿子正统皇帝,他临终时颁布诏书,不让妃子给自己殉葬。这种残酷制度才算被彻底废除。

可是整个明代,殉葬制度造成恶劣影响还在延续。受皇家影响,大家上行下效。一开始,是王爷去世,王妃也要殉葬,后来渐渐影响到民间,民众也开始效仿,丈夫去世,妻子以身相殉,竟然会成为当时的美谈,甚至官府有专门的表彰制度。

这种观念影响了后世的士大夫和百姓,形成畸形的道德标准。甚至一直到清代小说《儒林外史》中,依然有这样的情节,一位老秀才的女婿死了,老秀才竟然会鼓励女儿绝食而死,说这是青史留名的大好事。

我们以前一直以为,这种畸形的标准来自于宋代的程朱理学。可是如果翻一翻历史,你会发现,宋代关于殉夫的记载非常少,直到明清两朝才成为一种邪风。可以说,这股邪风的直接源头,是明代皇帝的殉葬制度。

连马伯庸都在后记中写道,他一开始原本只想写一个冒险故事,可是他在翻阅史料的时候,没法对殉葬制度视而不见。

从大历史的角度看,洪武、永乐、洪熙、宣德,这些皇帝各有各的贡献,可是单单在殉葬这件事情上,他们有无可推卸的责任。作者借苏荆溪这样一个虚构的人物,说出了自己最想说的话,借苏荆溪的手,在小说里烧毁了永乐皇帝的陵墓,在想象的世界里出了一口恶气。

书名的两个关键词,还有两位虚构的主角。其实背后都各有一段复杂的历史,国都迁徙、运河兴废、忠臣遗恨、禁宫冤魂,这些过于专业的历史观点,或者少被提及的历史文献,就这样被一个故事串连起来。这也是为什么我会建议你说,这部小说是我们了解明代初期历史的一个入口。

到这里,这本《两京十五日》其中精华的部分,我就为你解读完了。

读完这本书,我有一个感受。

梁启超先生曾经发过一句牢骚,他说二十四史根本就不是历史,无非是「二十四姓之家谱也」。可是当我们阅读历史,你会发现哪有那么简单。哪怕是皇族内部的争权夺势,甚至是皇帝自己的一念之差,就会影响多少百姓、官员、宫女的生死存亡。

这就像是一片湖面,即使是往中心处投一粒石子,水波纹也迟早会荡到岸边。

可是反过来,这一片湖面周围的波澜、暗涌、振动,也一定会影响到中心。历史上那些朝堂之上的争斗,背后又何尝没有民意的推动呢?只不过我们在阅读历史时,需要更专注的寻找,才能找到这背后的关联。

撰稿、讲述:陈章鱼 脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

这部小说的原型故事,在《明史》里只有区区 40 个字,但是,这部小说却是我们了解明代初期历史的一个入口,虚构的故事背后,其实隐藏着大量真实的历史细节。

-

两京的问题,直接决定着大运河的兴废,这条运河也在明清两朝塑造了沿途城市乃至半个中国的面貌。

-

宋代关于殉夫的记载非常少,直到明清两朝才成为一种邪风。可以说,这股邪风的直接源头,是明代皇帝的殉葬制度。