《东言西语》 柯婧解读

《东言西语》| 柯婧解读

关于作者

郑子宁,毕业于墨尔本大学。普通话、吴语双母语者,了解英、法、土耳其、老挝等语言以及常州、上海、西安、广州、海口话等多种汉语方言,发表过与历史、文化、民族尤其是语言相关的文章近百篇,其中有不少产生过巨大影响。

关于本书

方言学与历史语言学门槛与难度极高,向来被视为“绝学”,但《东言西语》用一种深入浅出的方式,为我们讲述了将近50个精彩绝伦的故事,把汉语普通话、拼音、方言、古汉语、姓名、称谓、外语习得等几乎所有语言核心问题与历史融会贯通,用具有内在统一性的连贯逻辑,追寻民族文化,探求家国意识逻辑。

核心内容

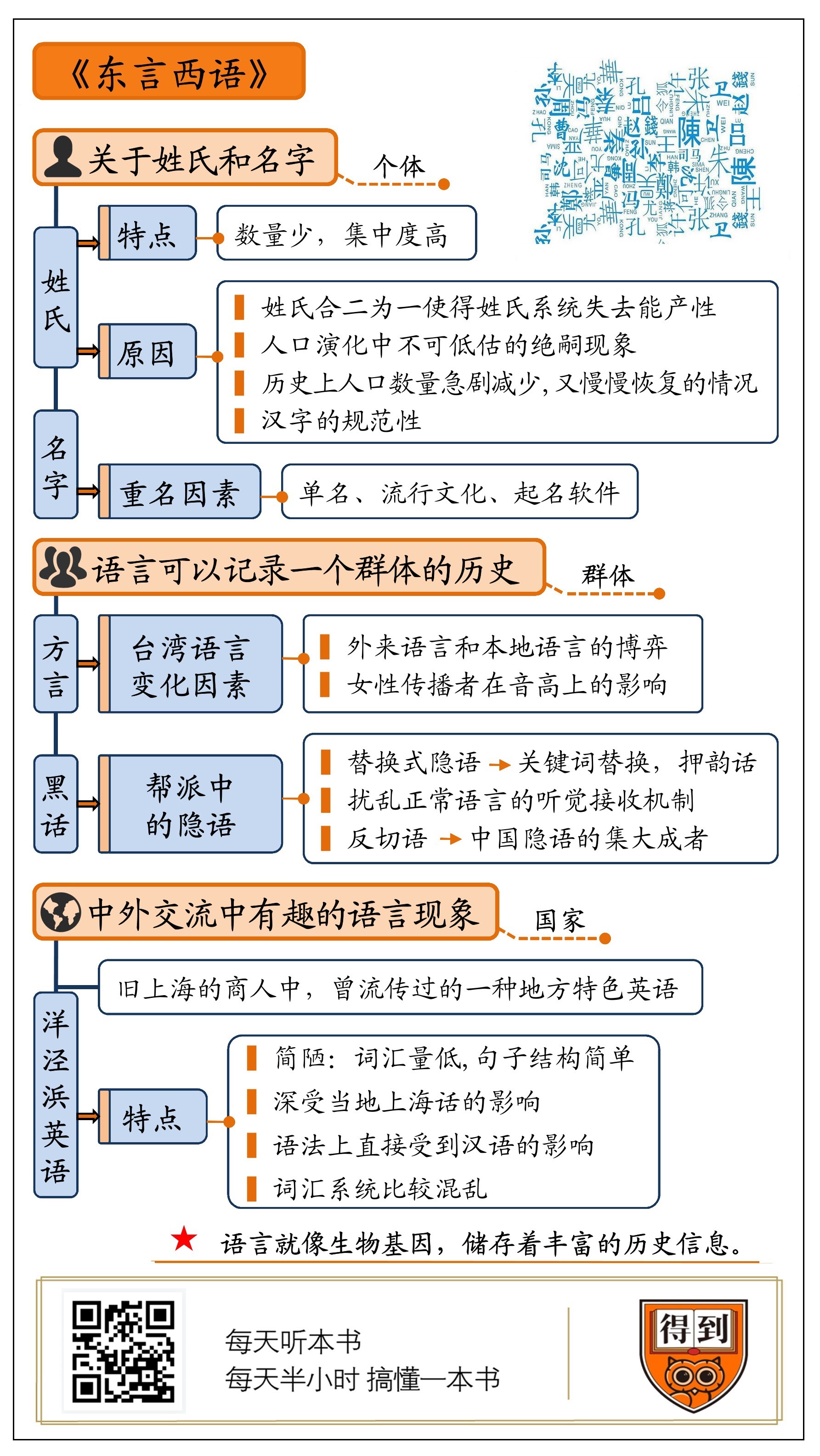

本次解读从原书中选取了5个有意思的语言学故事,从个体的姓名,说到群体方言、帮派黑话,再到国家间的语言交流,通过讲述语言和历史的关系,带你破解语言密码,还原一个历史上的中国。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《东言西语》。

这本书主要说的是,如何通过研究语言,来了解一个国家的历史。

一般情况下,我们想了解历史,会想到去查阅史书、传记这类书面的记录,或者是去研究城市遗迹、动植物遗骸这种实体的记录。但这本书为我们开了一个脑洞,告诉我们,想了解历史,还有一个方法,那就是研究语言。就像它的副标题说的,“在语言中重新发现中国”。

语言就像生物基因,储存着丰富的历史信息。即使是普通人的日常用语,它的发展变化,也为我们提供了一个视角,去了解中国这一路是如何从上古走到现在的。

本书的作者郑子宁先生,是一位汉语言研究者。多年前,网上曾流传过一段用上古汉语配音的《封神榜》,其中的古怪发音,让许多人大开眼界,也引发了人们对汉语历史的兴趣。而这个视频的制作者就是郑子宁和他的几位朋友。这件事也让郑子宁发现,只要内容足够有趣,高冷的语言学也能吸引大众的目光。从那以后,他致力于语言学的科普工作,写出了很多接地气的趣味科普文章,希望引起更多人对语言学的关注。

这本《东言西语》就是一个语言学的科普小文章集合。在书中,郑子宁提出了将近50个有意思的问题。比如说:李王张刘陈为什么称霸中国姓氏?怎样避免起一个烂大街的名字?台湾腔为什么这么“温柔”?等等。

它没有专业书籍的自说自话,而是站在读者角度考虑,尽量让每个语言学零基础的人都能读懂。同时,它也具有专业入门书籍必需的科学性。在外行看热闹的时候,内行也能看出很多门道。还有一点,值得一提,它还是一本称职的谈资书,我就曾经利用从书中学到的方言知识,成功地和来自广西、上海、台湾的新同事打开了话题。

下面,我就带你看看这本书是如何为我们破译语言密码,讲述中国历史的。当然,由于篇幅限制,咱们没法把书中提出的所有问题都讲一遍。我从书中选取了5个有意思的故事,从个人、群体、国家这三部分,为你讲述隐藏在语言背后的中国社会的变迁。在本期音频最后,我请到了本书作者郑子宁老师,为我们朗诵了一首诗,弥补了很多读者在阅读《东言西语》时没有音频的遗憾。

我们先从个体出发,来说一个与每个人都密切相关的话题——姓氏。

根据2018年公安部发布的全国姓名报告,中国目前在用的姓氏有6150个,前十大姓:王、李、张、刘、陈、杨、黄、赵、吴、周,占了全国人口的四成左右,相当于你每遇到十个人就有四个人是这几个大姓里的。两个最大的姓,王和李,更是各自拥有超过一亿人口。

在中国,你可能并不觉得这种姓氏分布有什么奇怪,但跟其他国家相比,你就会发现事情没这么简单。2020年,日本人口数,有一亿多,只有中国的十分之一,姓氏数量却高达十万以上,比我们刚刚说的6150,这个中国姓氏数量,高出了十倍多。欧洲国家也有着与日本类似的情况,他们的姓氏数量都比中国多很多,但同时,这些国家的大姓集中度远远不如中国。书中举了一个例子,英语系国家排名数一数二的大姓Smith史密斯,在英国,只占了总人口的1%左右。

中国姓氏为什么会呈现这种数量少、集中度高的特点呢?要解答这个问题,就要追溯到中国古代姓和氏的差异。

古人的名字比我们现代人的可要复杂多了,由姓、氏、名、字、号,五个部分组成。所以,姓和氏,最初是分开的两个东西。姓的产生在前,氏的产生在后,姓的本意是女人生的子女,代表了一种血缘关系,是宗族的符号,象征着家族的延续。一个家族往往会散落多地。各个分支的子孙,除了保留姓以外,还要为自己取一个称号作为标志,这就产生了氏。举个例子,先秦时期,韩国的王族是韩氏,但很多人不知道的是,他们其实都姓姬,跟周天子是有血缘关系的。

姓是随着血缘流传下来的,除非发生重大的变故,轻易不会改变,而氏更像是一种代号,相对随便得多。氏的来源主要有地名、官职、祖先名三种形式。如果你的封地改了,你的氏就可以随之变化。

秦朝以后,姓氏合二为一,绝大多数家族就只保留氏,而不再提自己原本属于哪个姓了。书中指出,这个变化带来的直接影响就是,氏失去了能产性,很难继续增多了。这要怎么理解呢?其实很简单。就像我们刚刚说的,氏作为代号,变化的可能性很高,变化意味着能够产生新的氏。但自从氏和姓成为同一个东西之后,它也只能和姓一样,跟着父亲逐代传递,不再变化了。这样一来,整个姓氏系统的数量增长基本停止了。后来出现的新的姓氏,基本上不外乎被皇帝赐姓,或者避祸自行改姓以及外族采用汉姓,这几种情况。

不仅新姓氏不再产生,大批已有姓氏还在不断消亡。其中的一个关键原因就是绝嗣,也就是没有儿子传宗接代了。而且,绝嗣的概率可能比大多数人预想得要高得多。这里,作者用高尔顿-沃森过程推导了绝嗣的概率。不理解这个没关系,我们直接来看看书中得出的结论。作者做了一个假设,假如某个社区本来有 1000 名男性,再设定一个不算低的人口增速,比如每个男性平均留下 1.25 个男性后代。即使这样,繁衍50代之后,也只有不到400名男性会有直系男性后代。假如一开始的1000名男性有1000个不同的姓,经过50代之后,人口增加的同时,姓氏数量就会缩减到不到400个。

所以男性人数少的小姓很容易消亡。而在小姓消亡的同时,活下来的姓就容易发展壮大,成为大姓,一长一消,姓氏集中度就必然提高了。

历史上的人口变化也是造成姓氏集中度逐渐提高的原因。在中国历史上,人口急剧减少,又慢慢恢复的情况,出现过很多次。在这样的过程中,有些姓,在人口减少时,要么几乎全体灭亡,要么人数降得很厉害,导致后来自然消亡。而幸存的姓氏,会在人口数量恢复时,取而代之,从而改变姓氏的构成比例,让姓更加集中。

另外一个导致中国姓氏稀少的原因来自汉字系统。中国汉字的书写有两个特点,一方面,从很早开始,汉字的字形就非常规范了,另一方面,汉字的字形和实际发音没有关系。不管一个姓在不同地方的读音是否相同,写下来都是一样的。这也就抑制了姓氏的分化。为什么这么说呢?因为,随着时间的流逝,家族中的后代往往不清楚自己姓氏的起源。面对两个不同的发音,人们很可能会认为这是两个不同的姓氏。但汉字的规范性消除了这种可能,即使后人真的发生误解,一看书面记载,也就明白了。这样一来,中国的姓氏又失去了一个增多的机会。

这一部分,我们谈论了中国姓氏数量少、集中度高的特点,以及造成这种特点的四个原因,分别是,姓氏合二为一使得姓氏系统失去能产性,人口演化中不可低估的绝嗣现象,历史上人口数量急剧减少、又慢慢恢复的情况,以及汉字的规范性。就这样,中国的姓氏变得越来越少,如果没有新的制造姓氏的机制出现,未来遇到王姓、李姓的人的概率还会越来越高。

聊完了姓氏,我们再来聊聊名字,特别是重名这件事。这本书里说到,2014年,在中国重名排行榜中,高居榜首的名字是张伟,全国大概有 29.9万个张伟,而同年,冰岛整个国家的人口也才32万多。除了张伟,王伟、李娜、张敏、李静这些名字也位居前列。

我们可以看到,这些高重复率的名字都是单名。家长们显然也注意到了这一点。数据显示,90后中有大概一半人是单名,而到了2013年,出生的男孩中起单名的只剩10%了,女孩则更少。

除了单名之外,还有什么原因会导致大面积重名呢?作者在书中给出了一些大体的规律。其中一个重要因素就是,流行文化的影响。随着上世纪八九十年代追琼瑶、郭敬明和《仙剑奇侠传》长大的一代纷纷为人父母,子豪、峻熙、子萱这类偶像剧气息十足的名字也开始在00后中大面积盛行。

除此之外,作者还提到了一个令人十分意外的原因,就是起名软件造成了大量的重名。在网络普及的今天,越来越多的家长给孩子起名的时候,会使用起名软件,来推算名字的运势。然而,这类软件都有着固定的算法,这必然会导致推荐的名字重复率高。但有时候,父母们显得格外执着,即使知道某个名字的重名率将会很高,也无法放弃这个名字背后的吉利运势,仍然会为孩子取这个名字。

接下来,我们把视角从个体中抽离出来,进一步扩大视野,去看看语言是如何记录一个群体的历史的。

说到群体的语言,方言不能不提。中国的方言多种多样,也造就了博大精深的方言文化。在这部分,书中提到了许多种方言,上海话、粤语、福建话、广西话、北京话等等,讲述了它们是如何产生、如何发展的。

这里,我们以书中讲述的台湾方言为例,看看它是如何维系群体的历史记忆的。

说起台湾腔,想必你一定不会陌生。在台湾影视剧、综艺风靡大陆的年代,台湾腔一度成为年轻人争相模仿的对象。在不少大陆人眼中,台湾腔温文尔雅,说话的人也显得温柔可爱。但有些人则不太习惯,觉得台湾腔矫揉造作,很难适应。

但其实,台湾腔并不是一开始就是这样的。至少在 20 世纪 80 年代以前,荧幕上的台湾口音跟大陆还没有什么区别——70 年代琼瑶戏中的林青霞、秦汉与同时期《庐山恋》中张瑜、郭凯敏的说话腔调并没有明显差异,与近几年《康熙来了》等节目中台湾艺人的腔调完全不同。

这种差异是怎么逐渐形成的呢?这就要从台湾地区的人口迁移讲起。

实际上,台湾地区标准意义上的“国语”和大陆普通话的源头是一样的,都来源于北京话。1949年,战败的国民党把北京话,也就是当时的“国语”,带到台湾。那时候,来自大陆的外省人在很长一段时间内主导了台湾社会,他们通常用国语交流,所以他们的后代一般都能讲一口相当标准的“国语”。这些掌权的外省人在台湾当地极力推广国语,引发了当地的语言变革。

那为何在近几十年,台湾口音产生了如此大的变化,由标准国语变成了如今的台湾腔呢?本书提到了三个主要原因。前两个原因很好理解,说的就是外来语言和本地语言的博弈。

其中,影响较大的是上层外省人的语言。刚刚我们讲到外省人将“国语”带到了台湾。但其实,他们也是推动现在“台湾腔”形成的主力。外省子弟的上层多数来自江浙地区,他们定居在台北,于是将苏州话、上海话中的一些发音带到了国语中,形成了有特色的“台北国语”。如今的台北国语的鼻音比较轻,很多粗重的后鼻音,比如“老鹰”的“鹰”字的韵母“ing”和“灯光”的“灯”字的韵母“eng”在很多人的口语里面都不出现了,这和苏州话、上海话类似,听起来比较软糯。

其次,就是本地闽南话的影响。台湾本地人主要说闽南话,不习惯说国语,硬要讲“国语”,就会显得相当粗硬。当时,在文化中心台北,这种腔调显然不入流。于是,在国民党的推广下,台湾本地人极力模仿外省人的台北国语。但本地人的方言底子导致他们在模仿的时候也会保留一些闽南话语音语调的特征,比如翘舌音缺失,轻声匮乏等等。

另外,闽南语中语气词的出现频率远远高于大陆的普通话,这使得台湾人的语气更有亲和力。“太热了嘛!”“没差啦!”“我好饿哦!”自然比“太热了”“没差别”“我好饿”显得更娇嗔可爱。

第三个原因,比较难想到,就是女性传播者的影响。其实,女性传播者效应在很多语言的演变过程中都起着重要的作用。这是由于,女性比男性更注重自身形象,除了在穿着、举止上更讲究时髦,在语音上也不甘落后。所以女性往往比男性更先模仿语言。台湾从闽南话转向国语的过程中,女性起到了先锋作用,这也使得她们的口音成为被模仿的对象。由于女性的音高天然高于男性,所以导致台湾国语的音高比大陆的普通话要更高一些。另一方面,因为女性在家庭生活中与子女接触更多、影响更大,所以最终往往导致全社会口音发生更女性化的变化。

在这个故事中,作者把台湾方言作为窥镜,探寻了台湾地区的人口演变。同时,也让我们明白了造成语言变化的主要因素,外来语言和本地语言的博弈,以及女性传播者在音高上的影响。它们不光在台湾方言演变中起作用,也可以用来解释大部分的语言演化。

群体性语言不仅仅指方言,还包括特定组织内的语言。接下来我们来聊一个略显神秘的话题——帮派里的黑话。

在中国的影视剧里,经常会出现黑话台词。这些台词往往以正常语言为基础,只是将少量的关键词替换成其他词语,通过给事物起别称,来保密或者鉴别自己人,比如,我们都知道的,把警察叫做“条子”。

这类黑话其实就是语言学中的隐语。类似的隐语在西方也存在。中世纪时,经商的犹太人为了避免关键商业信息被外人知道,会在公开场合使用一套特定的词汇,来描述交易的商品和价格。如今很多在小圈子中流行的网络用语其实也属于这种隐语。

但实际上,把这类替换式隐语作为黑话来使用,并不牢靠。

想想看,如果你是一个秘密组织的头领,你会觉得什么样的黑话最好用?我想至少有两个基本要求:一个是难懂,外人不知道原理很难猜出来;一个是好学、可复制,隐语规则可以迅速在帮派中推广开来。

从这两方面考虑,替换关键词的隐语都不是一个好的选择。关键性词语,注定使用频率高。频繁的使用就会留下足够多的语言材料。有心人如果把这些语言材料都收集起来,再联系特定语境进行分析,很容易就可以把这些隐语破译出来。就像把警察叫做“条子”,听一次不懂,第二次总该懂了。刚刚提到的中世纪市场上的犹太隐语,不久就被当地的贼帮完全掌握。如果不想被人破译,帮派就需要经常更换隐语。这实在是劳人劳心。所以,这种模式注定无法大规模推广。

实际上,真实世界里的黑话要高级得多。

其中一种是升级版的替换式隐语,也就是把替换的逻辑弄得更复杂。英国伦敦街头,曾经出现过一种“押韵话”。这类黑话主要利用的是英语中的押韵和常用搭配。举例来说,英语中楼梯这个词 stairs和梨这个词 pears押韵,而苹果apples和梨pears经常一起出现,所以人们用apples来指代 stairs。这种隐语的逻辑非常混乱,外人往往觉得岂有此理,也因此提高了破解的难度。不过,并非所有的单词都能找到方便的隐语。总结来说,这种方式足够隐蔽,但没法创造出足够多的词汇,不算是最佳的方式。

另一种大量运用的方式是,通过扰乱正常语言的听觉接收机制,让“外人”产生理解障碍。你听听下面这句话。“他红明黄天蓝也白去黑天红安黄门蓝”。乍一听,很难猜出这句话在说什么。但其实,只要把这句话里的所有颜色词都去掉,意思就很清楚了,说的是“他明天也去天安门”。这就是北京历史上的一种黑话,它的规则就是在正常的语句中插入“红黄蓝白黑”,并且一直循环下去。虽然规则很简单,但对于不熟悉这种黑话的人来说,混淆视听的能力非常强。但它仍然存在一个问题,那就是我们的大脑有着比想象中更强大的纠错能力。在听多了添加“红黄蓝白黑”的句子之后,大脑可以做到自动把这些障碍字过滤掉。拿我们很熟悉的一首民歌举个例子,在《十送红军》里,有一句“一送(里格)红军,(介支个)下了山”。这句歌词中虽然加入了“里格”“介支个”这类障碍词,但基本不会对听者理解造成困扰。因此,制造理解障碍这种方式,隐蔽性不够强。主流的黑话也不采用这种方式。

在汉语悠久的发展史上,真正意义上的隐语主要以反切语为主,反是正反的反,切是切菜的切。中国人经常把黑话称作切口,说明了反切语在黑话界的地位。

反切语是什么意思呢?就是把一个字拆成两个字来念。具体怎么操作呢?我们来举个例子,老北京最流行的是所谓 mai-ga式反切语,妈妈的“妈”字就被拆为 mai-ga(买旮)。前一个音,是原声母m配上 ai 这个韵母和声调中的三声,后一个音,是原韵母a和原声调一声配上 g 声母。这样“妈”字就被拆成了两个毫不相干的字mai-ga(买旮)。同样,“吹泡泡”的“吹”字就是 chuai-gui(揣归)。

这样拆下来,绝大多数字的读音都变得面目全非了,具有很高的迷惑性。对于没有学习过的人来说,就算一字不落地听完,也很难掌握其奥妙。如果害怕被破译,想要更换,只需要重新约定一套声韵母即可,几乎没有记忆负担,适合推广。

因此,反切语才是旧时中国黑话中最普遍通行、用处最广的一种,是中国隐语的集大成者。

接下来,我们把视野进一步放开,将国家视为一个整体,看看中外交流中有什么有意思的语言现象。

在旧上海的商人中,曾经流传过一种极具地方特色的英语,叫“洋泾浜英语”。取名“洋泾浜”,是因为当时说这种英语的生意人大多聚集一条叫“洋泾浜”的河流两岸。

这种语言不同于一般的英语。首先,它特别简陋,表现在两方面。第一,它的词汇量很低,往往局限于满足简单的贸易交流,比如“你的”“我的”“买不买”“多少钱”之类。第二,它的句子结构很简单,也很固定,方便在不同的场合套用。

此外,它还深受当地方言上海话影响。让我们来听一段歌谣,感受一下:

来是“康姆”(come)去是“谷”(go),

廿四块洋钿“吞的福”(twenty-four)。

刚刚我是用上海话念的,你可能没听懂。其实,这个歌谣我们都很熟悉,说的就是“来是come去是go,二十四元twenty-four”。

当时的人们都是靠这种“洋泾浜山歌”来学习商贸英语的。这样传播开来的英语,必然带着浓浓的上海口音。

洋泾浜英语不但发音奇怪,语法上也直接受到了汉语的影响。有一个十分有名的英语段子,讲的是有人把“我想给你点颜色看看”直接翻译成“I want give you some colour see see”。但这本书告诉我们,这还真不是个笑话,这句话就曾经真实地出现在当时的洋泾浜英语中。

洋泾浜英语的词汇系统也比较混乱。在实际应用中,洋泾浜英语由于缺乏规范,不少词到底怎么来的,已经不得而知了,比如“辣里龙/la-li-lung”这个词,表示的是“贼”的意思。但上海人以为是英语单词,外国人又觉得是中国话,令人哭笑不得。

好了,这本关于中国语言的小书,我们就讲到这里。刚刚我们顺着语言这条线索,踏上了一条穿越之旅,一路追溯到了上古时代,再一步步走到现在。在这趟旅程中,我们试着去破译语言这串密码,探索语言和历史的关系,从个体的姓名,说到群体中的方言和帮派黑话,再到国家间的语言交流。

我们在开头说过,这本书的作者郑子宁做过一件很有意思的事情,他曾经用上古的发音习惯,给电视剧《封神榜》配了一段音。为了让你能充分感受到古今语言的差异,我们专门请到了郑子宁老师,让他用上古音重新为《封神榜》中的一首诗配了音。我们也将这段配音,放在了下面。你未必能听懂,但一定会觉得很有意思。

我先来念一下这首诗,看看用普通话讲出来是什么样子的。

“相彼神女,姣容嘉色,言与偕归,婢永侍君侧。”

这首诗的原文我已经放在了文稿当中,你可以直接打开文稿对照着看看。

现在我们来听听,用上古音念这首诗是什么样子?

撰稿:柯婧 转述:徐惟杰 脑图:摩西脑图工作坊

划重点

1.语言就像生物基因,储存着丰富的历史信息。

2.外来语言和本地语言的博弈,以及女性传播者在音高上的影响,是大部分的语言演化的原因。

3.反切语是黑话中最普遍通行、用处最广的一种,是中国隐语的集大成者。