《东晋门阀政治》 良舟工作室解读

《东晋门阀政治》| 良舟工作室解读

关于作者

田余庆,北京大学历史系教授,国务院古籍整理出版规划小组成员,是魏晋南北朝政治史专家。他在学术界拥有重要的地位,参加编著的《中国史纲要》曾获国家教委特等奖。著有《秦汉魏晋史探微》《拓跋史探》等学术著作,这些作品对魏晋南北朝历史的研究具有重要意义。

关于本书

《东晋门阀政治》出版于1989年,深受历史学爱好者的喜爱。这是田余庆先生全面阐述门阀政治始末的重要著作,既是考据充分的历史学学术著作,也是浅显易懂的科普读本。这本书从东晋建国的背景讲起,一直到门阀政治走向衰落,虽然大部分内容都是细致的叙述,但也不乏让人醍醐灌顶的新颖观点。另外,作者的文笔高妙、逻辑严谨,把东晋的门阀政治现象像讲故事一样分析得详细、生动,让读者深陷其中,仿佛自己也跟着作者回到了东晋时期。

核心内容

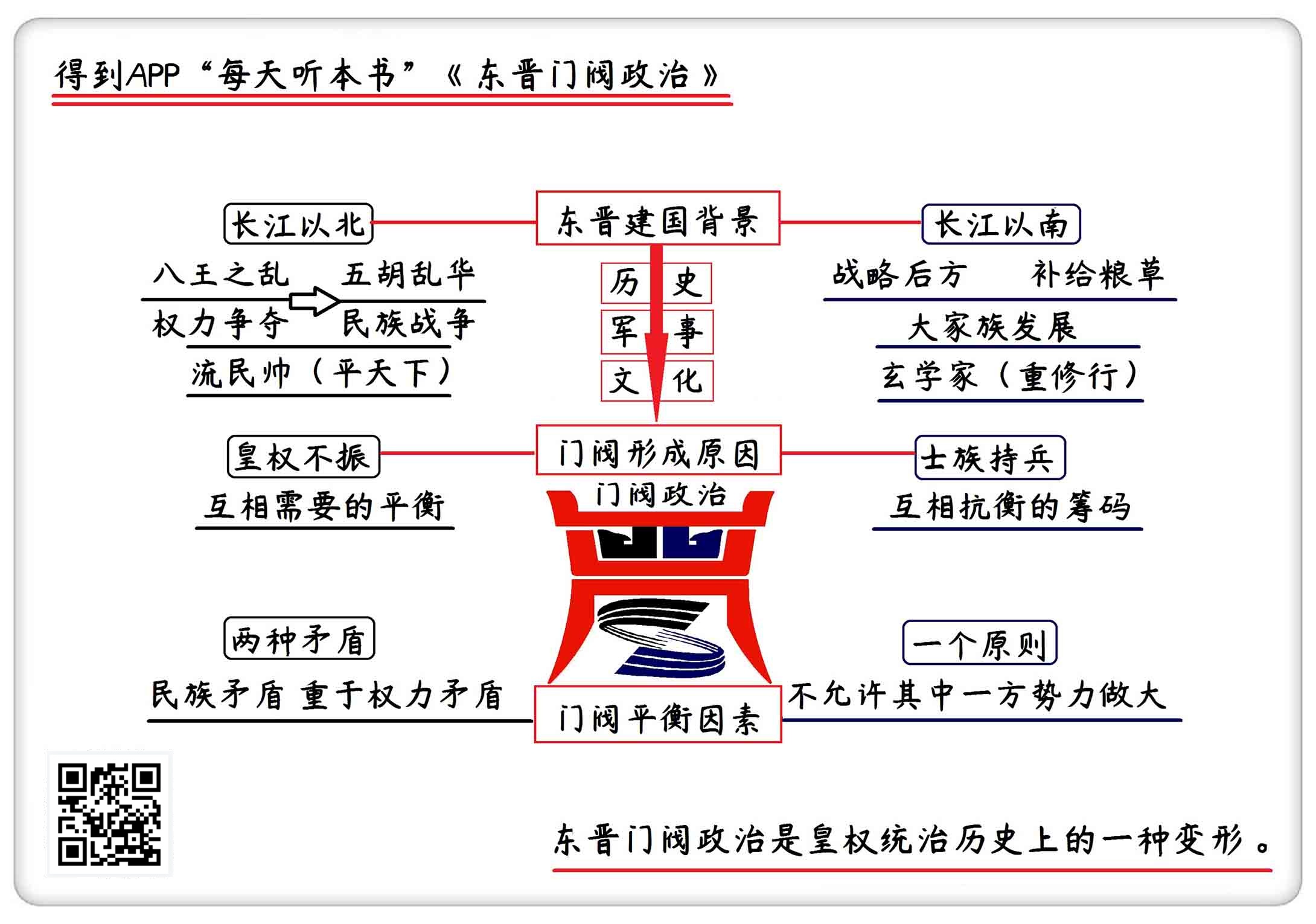

作者在书中首先分析了门阀政治现象形成的背景,然后分析总结了门阀政治现象之所以能在东晋维持下来的原因。通过梳理东晋的历史,指出真正的门阀政治现象并不存在于整个魏晋南北朝时期,而只存在于东晋的一百年。另外,门阀政治也并不是很多人简单以为的政治联姻,而是一种皇权的变态,在整个中国历史上是有着非常特殊的性质。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《东晋门阀政治》。这本书大约有25万字,我将会用大概23分钟的时间,为你讲述书中的主要内容:东晋门阀政治为什么是皇权统治历史上的一种变形?

本书的书名《东晋门阀政治》,指的是东晋时期发生的一种独特的政治现象——门阀政治。怎么理解门阀政治呢?门阀这个词语是代表名门望族的意思,也可以叫做门阀士族,一个大家族不但有钱还有权力,就可以称之为门阀士族。门阀士族之所以会和政治挂钩,是因为曹魏时期实行的官僚选拔制度决定的,这个选拔制度叫做“九品中正制”。

我们很多人都以为从古到今,官员的选拔都是通过考试来进行的,例如古代的科举制度和现在的公务员考试。但是在魏晋时期却没有这样的好事儿,如果你不是门阀士族里的一员,你根本不可能进入官员体系。换句话说,只有那些大家族成员、也就是门阀士族成员才可以进入朝廷,和皇族一起治理国家。简单来说,这种门阀士族成员和皇室家族共同治理国家的现象,就是所谓的门阀政治。

在本书出版以前,中外的许多学者都认为门阀政治现象横跨了整个魏晋南北朝时期,并且把这个政治现象出现的原因简单地解释为政治联姻,也就是指门阀士族是凭着和皇室家族联姻才拥有了政治权力,比如东晋的王氏家族,曾经先后把自己的八个女儿嫁给皇帝当老婆,从而增强自己家族的影响力。但是,作者在这本书里却提出了一个新的观点,他通过梳理东晋的历史,指出真正的门阀政治现象并不存在于整个魏晋南北朝时期,而只存在于东晋的一百年。另外,门阀政治也并不是很多人简单以为的政治联姻,而是一种皇权的变态,在整个中国历史上是有着非常特殊的性质的。

因为自从秦汉两朝大一统开始,皇权政治就成了中国古代社会的基本政治制度,哪怕是在汉朝出现过太监干涉政治的现象,那也只是皇权发展到一定程度的变种而已,皇帝的权力并没有被瓜分。而西晋时期的士族还只是依附于皇帝,所以只有东晋的这一百年,才存在门阀士族和皇帝平起平坐、甚至是超越皇权的格局。

从这个角度来看,在两千年的皇权历史过程中,我们所熟悉的皇帝专制是一种常态,而东晋的门阀政治算是个例外,那就是皇权和士族共同治理天下。作者把这种例外称之为皇权的变态,也是为了强调门阀政治的特殊性。门阀政治的形成受到经济、军事和文化等诸多复杂因素的影响。通过对这些复杂因素的考证分析,作者对门阀政治的起因、经过和衰败做出了详细介绍,让人们对门阀政治有了全新的了解。

因为《东晋门阀政治》这本书的考据充分,观点又比较新颖,所以在学术界的名气很大,凡是学历史的人,或者对历史比较感兴趣的人,几乎没有不知道这本书的。书的作者是中国著名的历史学家田余庆先生,他是魏晋南北朝历史的学术专家。田余庆先生毕业于北京大学史学系,是北京大学历史系教授,也是国务院古籍整理出版规划小组的成员之一,他参加编著的《中国史纲要》曾经获得过国家教委颁发的特等奖。

好了,上面为你介绍了《东晋门阀政治》这本书以及作者田余庆的基本情况。下面,我们就从三个方面,来看看东晋时期的门阀政治究竟是怎么回事。第一个重点问题是:东晋建国时的背景具有什么样的特点;第二个重点问题是:东晋门阀政治形成的主要原因;第三个重点问题是:东晋门阀政治是如何维持下去的,维持住这种政治平衡的关键因素是什么。

我们先来看看东晋建国时的背景具有什么样的特点。

首先从历史的角度来看,长江以北和长江以南当时的情况相差悬殊。三国后期,司马懿掌握了魏国的军政大权,司马懿的孙子司马炎在公元266年建立晋国,并且很快灭掉了东吴,结束了三国鼎立的局面。结果晋国建立没多久,司马炎一死,国家瞬间陷入了一场混战。各地的藩王为了争夺王位,他们不惜手足相残,这也就是所谓的“八王之乱”。

为了增强自己的实力,藩王们开始与关外的少数民族合作,把一场汉人内部的权力争夺战,慢慢地演变成了民族战争,也就是历史上著名的“五胡乱华”。战争在长江以北打得是不可开交,然而战火却并没有波及到南方,以前被孙权掌控的江东地区躲过一劫,成为了战略大后方,专门为前方运送粮草。所以啊,当北方人民陷入一片火海的时候,南方的一些大家族却发展得蒸蒸日上,不愁吃不愁穿。

从军事的角度来看呢?因为战争是发生在北方,所以南方地区并没有多少军队。还有,再加上南方地区的士族们沉迷于玄学,不仅不愿意参军,甚至有点鄙视军人。这样一来,等到八王之乱的后期,北方的汉族被少数民族打败了以后,南方地区的士族们就需要北方的军事力量来保护自己,从北方流亡过来的军队就成了南方的主力军。历史学家们把这些流亡到南方的北方人称之为流民,而这些流民的统帅,被称之为流民帅。

从文化的角度来看,当时的南方流行玄学,而北方过来的家族为了得到广大南方人民和大家族的认可,也慢慢接受了玄学的影响,使儒学包含在了玄学之中。这也就导致南方的玄学进一步得到发展,甚至成为影响一个人社会地位的重要因素。比如一个人如果既没有军事力量,又没有贵族背景,却精通于玄学,那么他很有可能会得到重用。而不管当时一个人的军事力量有多么强大、曾经立过多少战功,只要他不懂玄学,就会受到上流社会的鄙视。我们后面谈到的东晋时期的大家族成员们,基本上也都在玄学上有一定的造诣,比如王氏家族的王导、谢氏家族的谢安。

那么,所谓的玄学是什么呢?其实啊,玄学是道教的一个分支,是一种以《老子》为核心的哲学思潮,提倡说话的时候要讲究玄妙,做事的时候要远离具体事物。我们都知道以嵇康、阮籍为代表的竹林七贤,他们躲在竹林里谈天论地,不参与政治。这些人就是典型的玄学家。虽然玄学在东晋是备受推崇,但是事实上,它只是一种个人修行的手段,到了齐家治国平天下的时候,还是要靠儒学的思想。

以上就是我们为大家分享的第一部分内容,我们来总结一下东晋门阀政治形成时的背景:八王之乱后,西晋灭亡,原本是战略大后方的江东地区失去了保护屏障。北方人需要到南方落脚,而南方人又需要北方的流民来保护自己,同时因为玄学和儒学的文化差异,双方又都瞧不上彼此。正是在这种充满内部矛盾的背景下,东晋建立了。那么东晋建立以后,东晋的门阀政治又是怎样形成的呢?

东晋门阀政治形成的原因可以分为两点,第一是皇权不振,第二是士族持兵。

首先我们来说说什么是皇权不振。当北方战乱的时候,在山东的南部有一个地方叫琅邪,也就是在现在山东省青岛市附近,这个地方有一个王氏大家族。王氏家族呢,在战乱的时候随着当时的皇室正统司马家族向南搬迁到了建康城。建康城位于长江以南的下游地区,也就是现代的南京市。到了建康城以后,本来当时司马家族的司马睿是为了给晋朝管理大后方,结果西晋灭亡,司马睿才在建康城建立了东晋。

我们前面说过,当时的南方并没有多少军队,而南方的大家族们又看不起北方人。那么,在没有强大的军事力量、又没有地方影响力的情况下,司马睿他到底是怎么建国的呢?靠的就是和司马家族一起来到建康城的王氏家族里的王导。虽然司马睿没钱没势,但是王导却是要人力有人力,要财力有财力。当时的北方已经被胡人攻陷,南方虽然不能说是岌岌可危,但也非常害怕胡人入侵。在这种情况下,南方的大家族们需要有人来号令江东,像三国时期的孙权一样保护他们的身家性命。王导虽然有钱有势,但是要想成为一名统治者还不够资格。于是,他看上了有着皇室血统的司马睿,在王导的帮助下,司马睿才得以建国,成为南方名义上的领主。

其实说到这里,我们就能发现门阀政治初期的一个明显特征了,皇帝和大家族之间都相互需要。司马睿需要王导的势力,而王导则需要司马睿的皇族正统身份,他们两家离开了谁,都会不成气候。这种互相依靠的平衡就导致了后面的皇权不振。

皇权不振这个局面为什么在整个东晋一直都没有得到改变呢?因为在东晋建国初期,皇帝其实根本就没有控制王氏家族的实力,而当时与皇权平衡的王氏家族需要稳定局势,也没有谋朝篡位的心思。这也就给了其他家族进入朝廷的机会。也就是说,当时不是只有王氏家族才有能力掌握政治权力,为了获得多方支持、笼络人心,朝廷必须要让其他那些同样有实力或者有地方影响力的家族加入进来,分享一部分政治权力。等到东晋这个国家站稳脚跟以后,王氏家族再想要谋朝篡位的时候,各家族之间已经在政治上形成了相互抗衡的局面,所以王氏家族并没有篡位成功。

东晋门阀与皇权之间的平衡难道就真的这么牢不可破么,这时候,我们就要谈到了东晋门阀政治形成的第二个原因:士族专兵,也就是士族掌握了一定的兵权。

门阀政治的建立初期,虽然各个家族之间、皇帝和家族之间都维持着一种政治平衡,但是这种平衡是非常不稳定的,一旦有一方的势力过大,马上就会威胁到这种平衡。例如在门阀政治开始建立的这个阶段,皇帝和大家族双方都曾经有过吃掉对方的想法,也都做出了尝试,但是都以失败告终。根据作者对《晋书》的研究发现,东晋门阀政治的初期,王氏家族在长江上游地区屯了许多士兵,想要壮大自己的军事力量,通过上游地区的有利战略条件,威慑下游的国都建康。而皇权的司马睿也曾出兵来抑制王氏家族的发展,结果反而被王氏家族所消灭,后来王氏家族的王敦又有了谋反的心思,带领军队向着国都建康发起了进攻,想要推翻东晋,结果被另一个掌兵的大家族所消灭。

那么是谁维持了这样的平衡局面呢?就是我们刚才说到灭王敦的这个掌兵家族,叫做郗氏家族。在本书出版以前,很少有历史学家注意到这个家族,历史学家都往往把注意力集中在了王、谢、庾、桓这几个大家族上面,但是郗氏家族虽然没有其他几个大家族那么高调,却对稳定当时的政治局面起到了很大的作用。

我们前面提到过,东晋当时的军事力量主要以北方过来的流民为主,流民的首领被称之为流民帅。郗氏家族的郗鉴就是当时的一个流民帅。可是啊,虽然郗鉴拥有一定的军事力量,却因为玄学造诣比较低,导致他的社会地位也比较低。当时的很多士族为了得到上流社会的认可,都会加入到玄学的阵营里。然而郗鉴却不愿意走这条路,他在长江南边的京口地区养了一大批军队,因为京口地区离东晋的国都建康距离很近,所以郗鉴的军队对朝廷起到了很大的威慑作用。那些喜欢附庸风雅的大家族,就算不愿意和郗鉴来往,但是看在郗鉴强大的军事力量上,也不得不承认郗鉴的政治地位。

在我们前面也说过,王氏家族里面的王敦曾经向国都建康发起过进攻,想要谋朝篡位,当时的东晋朝廷之所以能抵挡住这波冲击,主要就是依靠了郗鉴在京口的军事力量。郗鉴这次在危机关头的力挽狂澜,可以说是间接挽救了门阀政治局面,让皇帝和家族之间的天平没有彻底地倾斜。

而在这之后,因为王氏家族的这次谋反,东晋皇帝对王氏家族充满了戒备心,开始重用庾氏家族,疏远王氏家族。王氏家族只好和打败了王敦谋反的郗鉴勾搭在一起,借用郗鉴的军事力量,和庾氏家族相抗衡。这种互相抗衡局面的出现,标志着门阀政治进入新的阶段。

到这里,我们就为大家分析了东晋门阀政治形成的主要原因。在东晋形成的初期,通过司马睿联合琅邪王氏家族共同建立国家的经过来看,门阀政治的特点是:皇帝和大家族之间相互需要。大家族们需要在少数民族的威胁下获得安全保障,而皇帝需要财力和人力,这造成了东晋政治场上皇权不振。而且因为士族掌兵的缘故,掌握兵权的门阀士族成为了平衡皇权与其他门阀士族的筹码。门阀政治格局形成的初期是非常不稳定的,这一点从琅邪王氏家族的谋反中就可以看出来。那么,它又是如何维持下去的呢?

在讨论这个问题的时候,作者提到了两种矛盾:一种是民族矛盾,指的是少数民族的入侵,因为关系到国家存亡,所以属于主要矛盾;另一种是国家内部的权力斗争矛盾,指的是皇帝和大家族之间、大家族和大家族之间的次要矛盾。在这两种矛盾的影响下,产生一种独特的现象,也就是不允许某一方势力做大。为什么说这种现象很独特呢?因为在中国的其他朝代,权力往往集中在皇帝的身上,皇帝几乎可以为所欲为,但是在东晋时期,皇帝的势力却被门阀士族们打压,有时候根本就是个傀儡而已。比如桓氏家族为了显示自己的实力强大,就任性地废黜了当时的皇帝,皇帝却一点办法都没有。

另外,因为当一个大家族势力过大的时候,就会有谋朝篡位的想法,所以其他家族就会联合起来共同打压它,从而维持国家稳定。桓氏家族的经历就证明了这一点。

桓氏家族是东晋时期大家族中的一员,它的领军人物是桓温。根据本书作者的考证,桓氏家族在东汉时期是个大家族,但是到了曹魏时期已经衰落,找不到相关记载。所以到了东晋这会儿,桓温刚开始的时候不过是个“芝麻”小官。虽然职位不高,但是又因为他的父亲在消灭王敦的时候立过战功,所以当时的朝廷想要拉拢他。就是在这种拉拢当中,桓温的实力才得到了飞速上升,后来成为了可以和朝廷抗衡的新的大家族。

桓温是一个既有野心,做事又非常谨慎的人,当他想要达到一个目的的时候,通常会采取迂回的手段。比如,他有推翻朝廷的野心,却不会直接地向朝廷发起进攻。而是利用自己的政治权力,向朝廷施加压力,逼着朝廷出兵北伐。在北伐的过程中,桓温不仅达到了削弱朝廷军事力量的目的,而且趁机扩张了自己的地盘,可以说是一箭双雕。

虽然桓温的势力很强,但是桓氏家族的力量却很单薄。怎么理解这句话呢?东晋时期的其他大家族,一般都是兄弟众多,像前面提到的琅邪王氏家族,他的家族势力就比较强大,在朝廷内外的重要位置上都安插着自己的家族成员。家族成员之间相互照应,一方有难,另一方马上支援,哪怕家族中有一两个成员栽跟头,整个家族也不至于垮台。就像王氏家族的王敦被消灭了,王氏家族却仍然势力强大。可桓温却是个孤家寡人,在朝廷里面连个信得过的人都没有。这导致他虽然想要进驻朝廷,却又不敢离开自己在上游的军队。

桓温其实差一点就实现了改朝换代的目标。为什么这么说呢?因为呀,他当时的实力已经远远地高于皇帝和其他几大家族了,他甚至直接废了当时的皇帝,按照自己的意愿又立了一个形同虚设的新的皇帝,朝廷里的一切事务也都由桓温来决定。按照我们的理解,桓温的势力已经这么强大,应该很容易就能改朝换代,但是当他要求简文帝把皇位禅让给他的时候,其他几大家族却联合起来,硬是把这件事拖到了桓温病死,让这件事不了了之。

通过桓氏家族的经历,我们会发现,东晋门阀时期是不允许其中一个大家族做大的,一旦有哪个家族做大,其他家族就会联合起朝廷一起和他对抗,把这个做大的家族打下马;而帮助朝廷把对方打下马的这个家族,又会趁这个机会做大,成为新的被讨伐的目标。就像桓氏家族一样,凭借着打压王敦而受到朝廷重用,做大后又成为朝廷和其他家族的打压对象。

可以说,不允许其中一方势力做大,既是东晋门阀政治的特征,也是东晋能够维持一个多世纪的原因。在东晋的历史上,主要出现过五个大家族,他们分别是琅邪王氏家族、谢氏家族、庾氏家族、桓氏家族和太原王氏家族。除了最后出现的太原王氏家族之外,其他四个大家族的经历都遵循了“不允许其中一方势力做大”的特征,每当有一个大家族做大,就会成为众矢之的。而到了最后的太原王氏家族上场的时候,因为社会底层的人民开始起义造反,门阀士族和皇帝都被起义军推翻,门阀政治格局也就不复存在了。

好了,以上就是今天讲述的全部内容,最后我为你简单地回顾一下今天的内容。我们今天为大家分享的内容是:东晋门阀政治为什么是皇权统治历史上的一种变形?我们一共为大家分享了三部分的重要内容:

第一部分内容是:我们从东晋建国的背景开始,从历史、军事、文化三个角度分析了东晋建国时的特点。北方战乱后,原本是战略大后方的江东地区失去了保护屏障。北方人需要到南方落脚,而南方人又需要北方的流民来保护自己,同时因为玄学和儒学的文化差异,双方又都瞧不上彼此。在这种矛盾背景下东晋建立了。

第二部分内容是:东晋门阀形成的原因。门阀政治的形成原因主要是因为皇帝和大家族之间的相互需要,大家族们需要在少数民族的威胁下获得安全保障,而皇帝需要财力和人力。但是由于皇权不振以及士族掌兵,士族与皇权之间形成了相对的平衡。

第三部分内容是:东晋门阀为什么能够维持下来。门阀政治能够维持下来的原因,是因为国家内部的权力斗争需要让位于民族矛盾。为了保障国家安全,东晋时期不允许其中一方势力做大,因为做大的势力会打乱政治平衡,让国家内部陷入混乱,失去抵抗外族入侵的能力。正是在这样的一种原则下,东晋的门阀政治维持了下来。

正如作者在书的结尾处所说:“如果没有一个成熟的有力量有影响的社会阶层即士族的存在,如果没有一个丧失了权威但尚余一定号召力的皇统存在,如果没有民族矛盾十分尖锐这样一个外部条件,如果以上这三个条件缺少一个,都不会有江左百年门阀政治局面。”

但是可能有读者会注意到,作者田余庆先生其实采用的是一种叙述历史事实的方式来说明问题,是对事实的陈述而不是解释。这种方式,其实无法在深层次上解释门阀政治的出现,不过,这不仅与他个人的研究习惯有关,而且也与政治史研究方法本身有关。单纯的政治史研究,有时无力解释整个政治形态的变化。它必定牵涉到超出政治史范围的更大的历史变动,涉及到了政治、经济、文化、国际形势种种因素。

本书距离首次出版面世,已经快三十年了,虽然有其研究方式上的局限,但书中对东晋门阀政治这一独特现象的论述,细节翔实,考证严谨。特别是作者所提出的皇权变态这一个观点,让人们能够从一个新的角度看待门阀政治现象,把它从两千年皇权政治的常态中分离出来,这对今天我们普通的历史爱好者来说,去了解东晋这个混乱复杂的历史时代,有着非常大的参考意义。

撰稿:良舟工作室 脑图:摩西 转述:于浩

划重点

-

战略大后方的江东地区失去了保护屏障,北方和南方、玄学和儒学的差异和对立之下,东晋建立了。

-

大家族们需要在少数民族的威胁下获得安全保障,而皇帝需要财力和人力。但是由于皇权不振以及士族掌兵,士族与皇权之间形成了相对的平衡,形成东晋门阀。

-

国家内部的权力斗争需要让位于民族矛盾,东晋不允许任何一方势力做大,东晋的门阀政治才得以维持了下来。