《东京梦华录》 贾行家解读

《东京梦华录》| 贾行家解读

关于作者

孟元老,生活于宋代,身世待查考。

关于本书

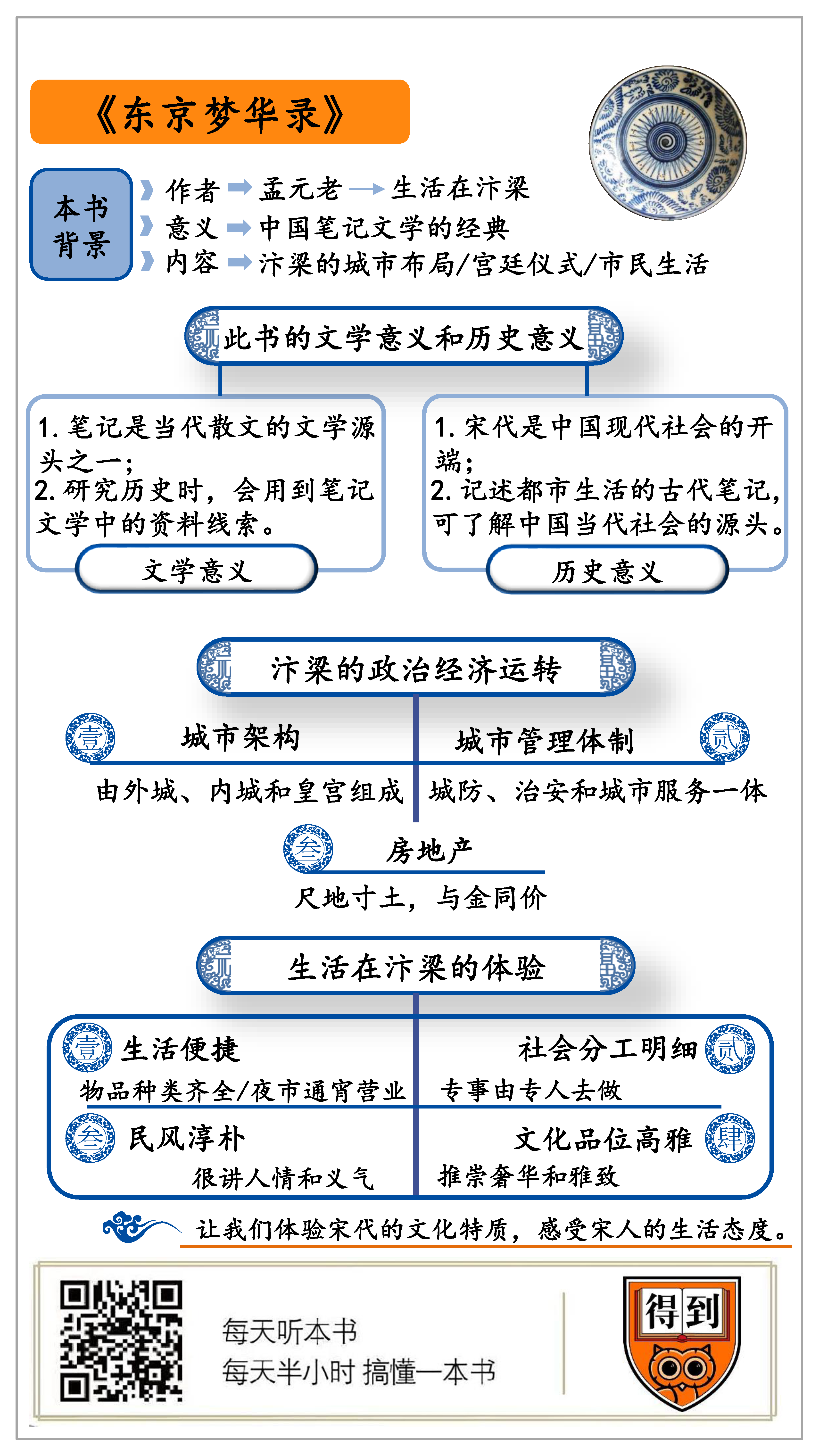

本书是宋代著名笔记文学。以北宋京都汴梁为记述对象,外到城墙,内及市井;上及皇家,下到黎庶,大大小小事无巨细几乎全都涵盖。和张择端的《清明上河图》放在一起,堪称汴梁的一套市井生活的百科全书。

核心内容

本书思想核心是:宋代的历史特点不在于积贫积弱,而在于它是中国近代社会的开端。宋代拥有高度发达的城市化水平。除了繁荣的商业、娱乐业以外,还发展出中国第一个房地产高峰。汴梁城的生活非常便捷,社会分工明细,市民们生活淳朴,追求雅致的文化品位。

你好,欢迎你每天听本书,今天我为你解读的这本书叫《东京梦华录》,是本宋代的古籍。

周杰伦在《青花瓷》里唱道:“天青色等烟雨,而我在等你。炊烟袅袅升起,隔江千万里。”这首歌里的“天青色等烟雨”其实是一个典故,它指的是一件瓷器,但这件瓷器不是明清的青花瓷,而是宋代的瓷器。传说,宋徽宗赵佶在梦中见到一种颜色,醒来后写了一句诗“雨过天青云破处,者般颜色做将来”。这等于是下了道圣旨。于是,无数工匠绞尽脑汁,试遍了各种昂贵的釉料,总算是烧造出了雨后天青色的汝窑。不过,按照清代的考证,这道圣旨不是徽宗下的,而是周世宗柴荣说的,生产出来的叫柴窑瓷。在宋代时候,柴窑瓷就差不多是个传说了,很少能见到真品。就连汝窑瓷,也是难得一见的皇家珍宝。

我为什么要从这首歌和宋代瓷器说起呢?因为这本《东京梦华录》,给我们的感觉很近似。这本书描述的,是北宋的首都东京汴梁,也就是今天的河南开封。在中国历史上,这个时期的宋代,也如同珍贵的瓷器一样,既典雅又脆弱。它的复杂性也像鉴赏家传说中的汝窑,从不同的角度,能看出不同的颜色、不同的面貌。这本书差不多写在1000年前,正像歌里所唱,和我们是“隔江千万里”。《东京梦华录》是作者孟元老在靖康之变后逃亡南方,为了追忆故国而写的。全书一共十卷,详细描述了汴梁的城市布局、宫廷仪式、市民生活等方方面面。“梦华”这两个字,来自《列子》中的一个典故,我们也可以直接理解成是:只有梦中,才能再见故国的繁华。不过,这本书虽然时间久远,但书里记载的那些风俗人情、生活场景,又近在眼前,非常亲切。说起来,我们上溯几十代,不就是那些钗环叮当、长袖纱帽,穿行于汴京街头的宋人吗?这又是歌里那种“炊烟袅袅升起”的气象。认识他们,也是在认识我们自己。

《东京梦华录》是中国笔记文学中的经典。对两宋历史研究者来说,它绝对是必读书,这是能够反映宋代经济社会具体情况的翔实资料。对我们来说,它又是一幅有温度的风情画卷,能让我们体验宋代的文化特质,感受宋人的生活态度。

我下面的讲述,会把这两种角度结合起来:在第一部分,我得先告诉你为什么应该了解这本《东京梦华录》,这来自它的历史意义和文学意义。在第二部分里,我们会共同走进北宋的首都汴梁,看看在这座当时世界上最繁华的城市里,政治、经济都是怎样运转的?在第三部分,我们来看看宋代的城市居民怎样生活,为什么这样生活?

下面,我们就来说说《东京梦华录》的意义。对这本书最简单的定义,是“一本宋代的笔记”。宋代和笔记这两个词,都是非常值得一说的。

我们先来说说笔记这种题材对于中国文学的意义。中国散文的起源,究竟是什么呢?我们越过古代文学史的讲法,直接说感受。在我们学过的古代散文里,有《论语》《孟子》这种经典,有汉赋、魏晋骈文,有唐宋八大家那种议论类的文章,再有,就是文人随手记的笔记。按照古代文人的价值观,文以载道,还关乎他们的仕途,零碎化的、个人化的笔记,属于闲笔和闲书,根本不受重视。

但五四以后的文学革命,建立白话文学传统时,一个重要的借鉴,就是古代的笔记体散文。原因很简单:因为它是个人情感和世俗生活的产物,这是真正经得起时间考验的。比如,韩愈号称“百代文宗”,在文法修辞上的成就非常高,唐代以后,他就是古文的代言人,《古文观止》里收了他二十多篇文章。要是韩愈给自己的作品排序,选的代表作绝对是那些政论类、思想类的篇目。但今天人们更爱读的,反而是他表达私人情感的那些作品,比如《祭十二郎文》,这类文字相对少雕琢,更加感人。

笔记语言的魅力,就在于这种个性化风格,影响到现代白话文写作的风格和技巧。胡适主张白话文尽量少受古文影响,结果就是胡适写的白话文,等同于大白话,缺少语言的艺术性。而鲁迅的第一篇小说《狂人日记》的语言,就从文言笔记体开始,转换到白话文里。这不是偶然的。说笔记是当代散文的文学源头之一,并不牵强。

在古代的文学分类里,讲求音韵和句子对偶的文章称为“文”,随笔记录的称为“笔”。笔记体文学可以追溯到魏晋南北朝时期。但笔记这两个字,最早在产生在北宋,就是《东京梦华录》的时代。

从魏晋到明清的笔记文学,因为是私人写作,笔记的内容很杂,按照比较粗的划分,大致可以分成三类:第一类是小说故事类的。最早的像魏晋时期的《搜神记》《世说新语》,直到清代纪晓岚的《阅微草堂笔记》。其实,《聊斋志异》也是可以划到这个类别里的。第二类是考据类,主要是讨论儒家经典的注释,辨析前人著作的疏漏。第三类是历史琐闻类的,也就是以记录各个时代的风俗民情、典章制度为主。《东京梦华录》就属于这一类,现在很多做中国历史和外国汉学研究的人,为了跳出套路、另立新说,经常会用到笔记文学中的资料线索。

所以说,千万别小看笔记文学,从某种意义来说,它对白话文的影响,超过了经典古籍。下面,我们再来说说这本书的另一重时代背景,也就是宋代这段历史的意义。

一提宋代,很多人的印象是“积贫积弱”,财政上经常赤字,军事上一塌糊涂。但从综合史料来看,这属于片面的误解。一个国家财政吃紧,并不一定代表经济就衰败。宋代的财政压力,一个重要原因是政府调集民间物资的方式,不再是无偿征收,而是购买。这种征收方式,反而促进了货币流动和商业繁荣。连当时给辽国、金国的岁币,也从边境贸易中挣回来了。我们后面会说到,宋代的经济水平是很高的。

所以,说宋代“积贫”并不准确。而且,说它“积弱”,也有点儿片面。说宋代弱,一般是指军事。其实,宋代的军事没我们想得那么不堪。五代十国时期,中原政权失去了对燕云十六州的控制权,宋代的军事制度也确实有问题,这都让宋军在战争中一直被动。但北宋和南宋能在辽、金、西夏,尤其蒙古这个征服全世界的军事帝国的包围下,前后生存三百多年,可不是一个“弱”字能概括的。这个时期的辽、金和蒙古,不再是松散凌乱的游牧民族,而是成熟的北方帝国,宋军的对手,要比汉唐中原政权强大得多。考察宋代战争史,战绩不算强,但防守有余,横向对比,也可以勉强说是欧亚地区的二流军事强国。我们要知道,两宋的延续时间,在秦代以后的各个王朝里排名第二,是仅次于汉代的。

那么,对宋代的核心评价应该是什么呢?中外史学界有一个共同观点:宋代是中国现代社会的开端。史学大家钱穆认为,“中国在唐代以前可称为古代社会,自宋代起至现在可说是近代社会”。日本历史学家内藤湖南更是说,宋代是全世界上第一个近代社会。西方汉学界认为,中国从宋代开始,成为世界上人口最多的政治统一体。从宋代直到18世纪,中国的生产和消费,一直在主动影响印度洋地区和伊斯兰世界,甚至影响到了欧洲的商业模式和贸易平衡。

还有相当多的历史学家支持一种“唐宋变革”学说,将宋代作为中国历史发展的断裂式转折。能不能这么说,现在又有了新的争议。但谁都不否认,宋代的经济、科技、社会文化和城市化水平,确实完成了一次“跨越式发展”。

我把这个发展过程描述得抽象一些,先帮你理清宋代的宏观脉络。后面,我会具体说到城市发展的细节和生活体验。

在宋代,由于粮食、茶叶这些新的大宗商品迅速发展,贸易规模增长得很快。这让唐代留下的官方市场体系彻底崩溃,形成了新的城乡市场。最明显的结果是:宋代时期诞生了世界上最早的由政府发行的纸币。这种商品经济和契约关系,可以一直延伸到农村底层,形成全方位拉动。

在科技发展上,李约瑟在《中国科学技术史》里说:宋代是中国科技进步最快的时期,各个科学领域都有突破性进展。技术革新产生了大量新产业,支持了庞大的海上贸易,中国商品能够运抵印度洋甚至非洲东海岸。印刷业的发展,促进了知识和识字的普及。

这些经济社会成就的综合成果之一,就是宋代的人口大涨。汉唐时代的人口高峰,大约是5000万人。在宋徽宗时期,全国户数超过了2000万户,人口可能达到了1亿。东京汴梁的人口超过了百万。按今天的统计口径,宋代的城市化率达到了22%,清代只有7%,民国时也才10%,也就是说,宋代的城市化水平,在王朝时期是空前绝后的。近代化还有一个重要标志是经济结构。在宋代,工商业、城市经济的税收超过了农业税收。这也是中国经济史上的第一次。到南宋时期,非农业税收已经接近了85%。宋代的财税水平,向前远远超过唐代,向后高于明代。说它是中国历史上仅次于当代的现代社会,并不夸张。

正是因为有这样一个宋代,才能产生《东京梦华录》这种记述都市生活的古代笔记。在宋代,类似的作品还有吴自牧的《梦粱录》、周密的《武林旧事》等,但后面几部记录的都是南宋的临安,还不是最让宋代人自豪的国家鼎盛状态。《梦华录》的材料,不仅限于作者见闻,也包括当时的地方志、杂书,可以说,是一种综合史料。我们今天通过这本书来了解宋代,等于是了解中国当代社会的源头。

下面,我们就进入本期音频的第二部分:到书中的汴梁去游历一番,看看这座政治经济中心是如何运转的。今天谈论东京汴梁,通常是站在考古复原的角度,指着地图说话。因为那座北宋的城市遗址,已经埋进了地面6米之下。可是如果你翻开《东京梦华录》,就能从市民的角度,看到一座活生生的城市。

汴梁是当时世界上最大、最繁华的城市。它在此时的城市骨架,是由前朝皇帝柴荣打下的。柴荣把汴梁的旧城扩建了四倍,在汴水边建了十三座当时的商业大楼,形成了背水临街的商业区。所以,我要在音频开头提一下他。

到了北宋末年,经过一百多年的继续扩建。汴梁的外城,当时也叫新城、罗城,城墙总长度达到了四十多里——也就是说,按当时的交通工具,横穿汴梁得两个多小时。每面城墙上开有三四座城门,每座城门外面有三层瓮城。不同的城门,有不同的功能,比如北城墙上的封丘门,是供皇帝出北郊祭祀用的;封丘门旁边的陈桥门,是给辽国使臣来往用的。城里有四条主要河道,运输粮食物资,每条河上都建造了十几座桥。

外城以内是里城,里城以内是皇宫。里城方圆20里。皇宫的周长是7里多,我查了一下,比北京故宫要大一半。以皇宫为代表,汴梁城流行楼房建筑。建筑学家梁思成在《中国建筑史》里说:汴梁的皇宫和城市建筑之繁复华丽,代表着北宋的经济文化力量。宋徽宗年间还颁布过一部《营造法式》,相当于全国多层楼房建设国标。皇宫的正门就叫宣德楼,后面紧挨着的是皇帝每年正月初一举行朝会的大庆殿,皇帝日常上朝的大殿叫文德殿。除了大殿、寝宫以外,皇宫里还包括中央政府的办事机构,比如宰相退朝以后处理政务的办公机构。

皇宫东北部,有一座包容天下珍禽异兽、花木奇石的皇家园林艮岳,艮是良好的良去掉一点,岳是岳飞的岳。这座园林是按照徽宗要求修建的,正好是孟元老生活在汴梁的时期。那个臭名昭著的“花石纲”,就是为了修艮岳采办的。金兵围困汴梁时,艮岳的石头被拆下来当作投石机的弹药用;里面的鸟兽,也都被抓走吃掉了;那些奇石,有一些摆在今天的故宫、北海。

皇宫南面就是御街。根据本书记载,这条街道的宽度是200步,宋代的一步是旧制五尺。我算了一下,差不多是300米,比现在全世界最宽的双向18车道马路还宽一倍。修得这么宽,可能是因为御街的很大一部分是长期封闭的,比如正中间的御道,就是只有皇帝出行才用的。御街两边还有长廊,可以摆摊做买卖,道边还有种满荷花的水沟。

这是汴梁的主要城市架构。

在宋代以前,中国是只有“城”而没有“市”的。城的概念,是军事驻扎和政治制所,即便唐代长安,属性上也是如此。长安的城市规划像一个棋盘,居民生活在108个可以封闭的坊里,类似于小城堡。商业活动被限定在两个固定的市场。而且夜间要实行宵禁,人们到了晚上只能在本坊活动。

汴梁的城市布局就要舒展、灵活得多了。城市大街小巷密布着各种各样的商店、货摊,有名目繁多的酒楼、集市。最高档的市场在皇宫的东华门外,因为宫里的人都在这儿采购。新鲜的花果、高级的食材,以及天下各类珍奇之物都能买到。相国寺是一个专门交易古玩特产、飞禽走兽等宠物的专门市场。另外,还有类似金融街的高级商业区,书里的描述是“屋宇雄壮,门面广阔”,也就是建筑非常高大气派,因为里面的生意也很大,一笔交易下去,就是上千万钱。

全城的大酒楼七十多家,小酒店不计其数。最大的一家,有五座三层的高楼,彼此之间用装着栏杆的吊桥连在一起,到了夜里灯火通明。有一侧的顶层是禁止酒客上去的,因为从那里就可以俯视皇宫。汴梁的娱乐场所叫“勾栏瓦子”,最大的可以容纳上千人,相当于一个大剧院。

在宋代,由于商业和城市生活需求,“倒逼”政府陆续取消了城市的宵禁和区域管制。普通的集市可以从白天一直延续到三更天,也就是午夜前后,经常出现车马行人拥堵的情景。

另外,汴梁也发展出了一套城防、治安和城市服务一体化的城市管理体制。在防卫设施方面:护城河宽十丈;城墙沿线每隔三百米,就有一处储藏武器的仓库。有一万名军士每天维修城墙。城里的街区,每隔四五百米,有一个“军巡铺屋”,驻扎五名士兵,负责夜间的治安巡逻。在城市地势高的地方修建了望火楼。每座望火楼下,都常备着水桶、梯子、挠钩绳子这些救火工具,有上百名消防士兵。一旦发生火情,骑马的士兵会迅速报警、传递消息。这些专业消防队出动灭火,不需要动用老百姓。

这个时期,国家还设立了养老和福利机构。政府把没有继承人的房屋土地收归国有,用于开设福田院、安济坊、施药局、漏泽园。福田院、安济坊是收容乞丐、孤儿的,施药局是提供免费医疗的,漏泽园是埋葬无力买墓地买棺材的穷人的。

我们从这些第一手记载里能看出来:汴梁的整体规划和功能,相当接近现代城市。所以有很多中外历史学家说,宋代完成了一场“城市革命”。这场革命也影响到城乡布局。宋代大城市的影响,已经溢出了城墙之外,汴梁周边,有12个卫星城一样的城镇。南宋的临安城能辐射到周边几十里的城镇。按照另一部笔记的记载,一个人走几天,都走不出临安的市区。而且,临安是以商业区为城市中心,历史上第一次把皇宫挤到了边缘区域。另外,宋代还正式确立了城乡户籍差别,对城市的非农业人口实行单独的人口管理。

要观察宋代的城市化的总体发展水平,还有一个角度,就是看房地产。宋代是中国地产业的第一个高峰。用当时的眼光看,汴梁城的面积已经发展到了极限。一方面,城墙盖好边界就确定了。另一方面,城市的大小,受制于信息传递和交通工具。再大,就难以管理了。当时汴梁的房地产价格,也和今天的大城市一样,房屋本身的建筑成本不高,主要是地价昂贵。有一部北宋笔记记载说,汴梁是“尺地寸土,与金同价”,买房其实是买地。宋代士大夫的俸禄很高,但在京城做官的,不管是宰相还是大学士,基本上都是租住朝廷公房,买不起私宅。苏东坡的儿子结婚,只能借房子办喜事。他的弟弟苏辙官位比他高,也买不起汴梁的房子,到七十岁时,才在临近城市许昌买了套房。还写诗感慨说“我生发半白,四海无尺椽”。所以,地产交易契税也成了宋朝的主要税种和财源。宋太祖赵匡胤时定的是2%。南宋以后,达到了10%,因为临安的房地产业更火爆。

即便如此,那时候的人,也和现在一样:城里套路再深、房价再贵,也不愿意离开汴梁,因为这里的生活质量和便利程度是无法替代的。下面,我们就来说本期音频的第三部分内容:生活在北宋的汴梁,是一种什么体验?

这个视角,也是由作者孟元老提供的。为什么我开头没有详细介绍他呢?因为我查阅了很多考证,都不能确定他的真实身份。根据本书自序,他是少年时进京,在汴梁一直生活了24年。多数研究者认为,孟元老是个假托的名字,有人怀疑他是当时的某个官员或名士,核对了所有姓孟的人,也没有定论。还有人怀疑他是皇族后裔。但对比史料,孟元老记述的皇家素材很多都不准确。而他对市井民俗的记载,精细度和准确性倒是很高的。所以,我们也别纠结他是谁,还是跟随他的市井游历视角,看看一个汴梁市民的日常生活:

先说出行。皇家出巡时,乘坐的是肩扛的“檐(dàn)子”,也就是一种大轿子。公主坐的檐子,里面可以容纳六个人,有12名轿夫。皇后坐的更大。其他王公一般都乘坐牛车。市民出行,乘坐的是牛马车或独轮车。城里的货车叫“太平车”,车厢有板壁护栏,但没有顶,由二十多头骡子或者六七头牛来拉。每车能装几吨货物。

再说具体的居住和生活。前面讲了,大官都买不起房,普通市民肯定住得很拥挤。普通老百姓都是房屋前后墙相邻,挨挤着聚居在一起,这些小房子围起来叫“院子”,也就是大杂院。汴梁市民的职业划分很细。每个街区,都有专门的人负责打水、刷井。手艺行业可以细分到同样修帽子,有的工匠只修道士戴的冠,有的工匠只修读书人戴的帽子。各行各业的人,都有固定的穿戴,从属于不同的行会。即使乞丐,也不敢违反行规。街上的行人,一看衣着就知道是干哪一行的。在汴梁雇人很方便,集市上有专门的中介和“等活儿”的工匠,连念经的和尚道士,都能在这里找到。这个情景,和现在的城市差不多。民间婚丧嫁娶所需要用的一切器具、桌椅,都有地方专门租赁。就算办几百人的宴席,主人也只需要出钱就行。因为有行会的监管,这些服务都有固定价格,不会乱要价。

有一个细节,能证明汴梁的生活有多方便。比如说,宋朝就有很多猫奴。当时养猫的人,可以直接买到现成的猫粮和小鱼。还有喂狗的麦芽糖渣子,切好的马饲料,都有专门的店铺供应。

我们再来说吃。像今天的点评网一样,孟元老也如数家珍地历数了各个街巷有名的饭馆儿和拿手菜。饮食业的专业程度也很高,专门卖油饼的店,同时有50个炉子操作。当时的很多市民,尤其那些经营商业的人,已经不自己起火做饭了,全家一日三餐都在这些店铺吃。因为没有宵禁,汴梁人习惯过夜生活。衙门里办公的官员,往往到深夜才下班。城里有很多通宵营业的夜市,大风雪天也照常营业。这也是今天的大城市生活场景。

引领宋代文化潮流的,是市民文化和士大夫文化,集中表现,就是推崇奢华和雅致。大酒楼不仅菜肴精细整洁,而且对器皿要求特别高。即使两个客人对坐,店家也要摆满全套的银器和高级瓷器。一套餐具的价格要上百两银子。于是,为了更胜一筹,皇家才要追求那种昂贵的“雨过天青”瓷器。

按照孟元老的记述,汴梁虽然如此忙碌、拥挤和奢华,但城市的民风很淳朴,人们很讲人情和义气。从事各行各业的人,做事都不敢有丝毫草率马虎。如果在街上有本地人欺负外乡人,一定会有人站出来主持公道。如果发生争吵斗殴事件,会有人挺身而出制止和劝阻,跟着到衙门去作证。大酒店可以把价值三五百两的银器,随便借给不很熟悉的客人,并不担心被骗。邻居之间更是会互相救助和帮扶。我们知道,这种描述,也许只是选择性记忆。凡是有人群,就会出现相应的状况。这也是古今一般同的。但最打动我的,是他对于这座城市的那种归属感和自豪感。无论这位孟元老是谁,他爱汴梁,汴梁也爱他。

在这期音频里,我使用了很多本书以外的资料,目的是带你从历史到直观,全面感受宋代的城市特点。我们再来总结一下:宋代的历史特点不在于积贫积弱,而在于它是中国近代社会的开端。我们可以从经济结构和社会发展等方面找到依据,最突出的一点是,宋代拥有高度发达的城市化水平。北宋的汴梁,分为外城、内城和皇宫三部分,相当于三环,城市建设水平很高。和以往的城市不同,它不再只是军事、政治上的“城”,而是经济发达的“市”。除了繁荣的商业、娱乐业以外,还发展出中国第一个房地产高峰。汴梁城的生活非常便捷,社会分工明细,市民们生活淳朴,追求雅致的文化品位。

撰稿、讲述:贾行家 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.宋代的历史特点不在于积贫积弱,而在于它是中国近代社会的开端。

2.北宋汴梁和以往的城市不同,它不再只是军事、政治上的“城”,而是经济发达的“市”。

3.汴梁城发展出中国第一个房地产高峰,汴梁城的生活非常便捷,社会分工明细,市民们生活淳朴,追求雅致的文化品位。