《与手枪的不幸相遇》丨小云解读

《与手枪的不幸相遇》丨小云解读

关于作者

夏树静子,日本著名推理小说家,作品以笔法细腻、注重心理、关注现代社会问题而广受欢迎,代表作有《W 的悲剧》《蒸发》等。生前曾任日本福冈地方法院的咨询委员会委员、最高法院咨询委员会委员以及日本司法援助中心的顾问。

关于本书

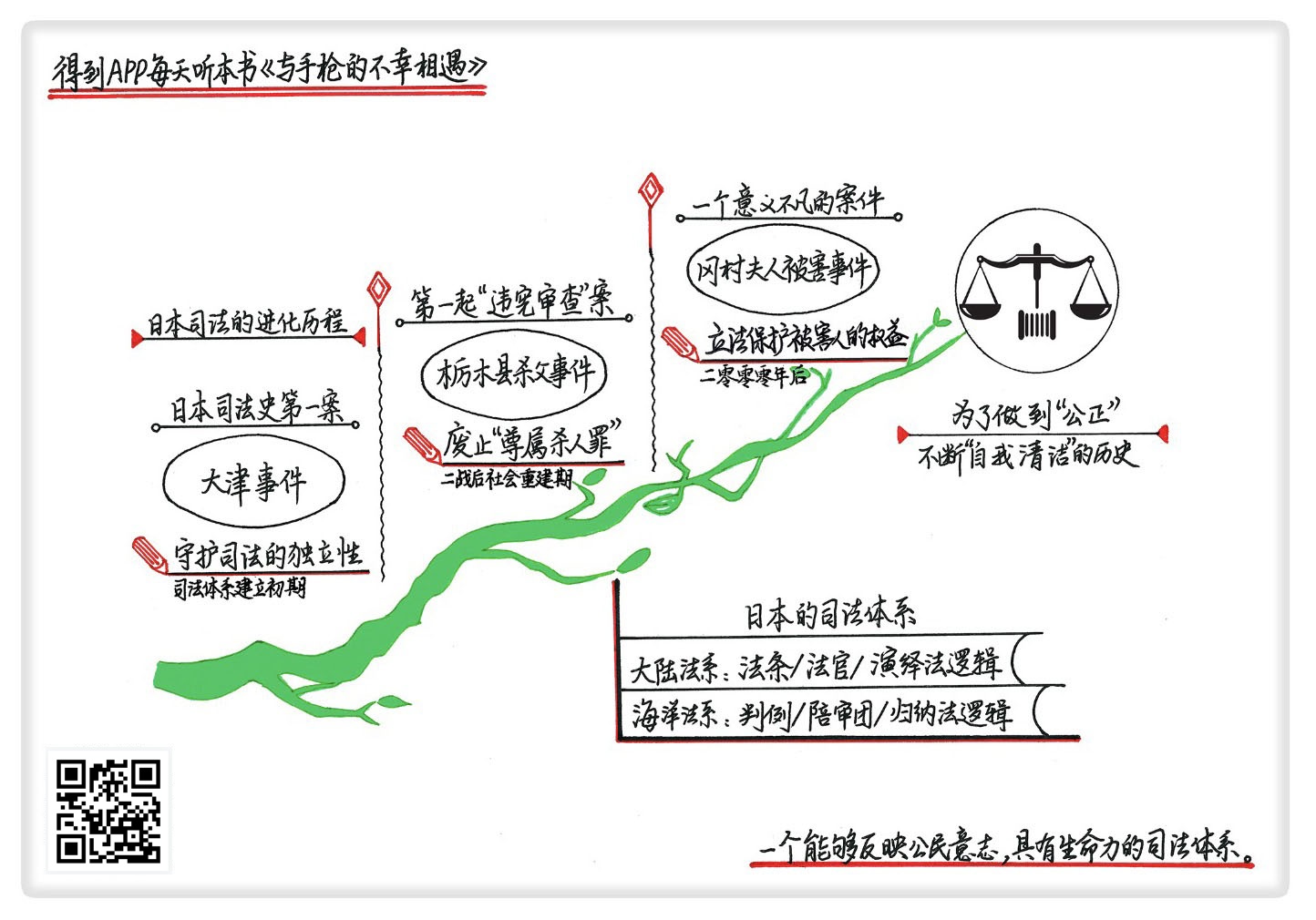

《与手枪的不幸相遇》讲述了自日本近代司法体系建立以来的12个里程碑式案件,用讲故事的方式展现了日本司法一百多年来不断进化、变革发展的历程。作者通过对各个案件平实而中立的描述,条分缕析案件的时代意义和后世影响,展现了日本司法体系为了做到公正而不断自我清洁的历史。

核心内容

本书讲述和还原了日本司法史上具有重大影响的案件,比如,日本司法体系建立初期的大津事件,二战后社会重建时期的栃木县杀父事件以及发生在2000年后的冈村夫人被害事件等。通过分析这些日本历史上真实发生过的案件,可以了解日本司法体系的进化历程,思考从法律诞生以来就不断被探讨的问题:究竟什么是公正?该如何做到公正?

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的是《与手枪的不幸相遇》。这本书的中文版大约有25万字,我会用大约26分钟的时间,为你讲述书中精髓。通过那些对日本的司法审判本身具有深刻意义,并且对后世极具影响的案件,我们会看到日本司法的发展历史,其实也是一部为了做到公正而不断自我清洁的历史。

这本书的日文原名是《裁判百年史物语》。裁判这个词,相当于咱们中文的审判,对应的,裁判所就是法院,裁判官就是法官。而物语是日本的一种文体,就是故事的意思。这本书呢,讲述了日本司法史上的十二个真实的司法案件,可以说,这些案件不仅改变了日本的司法审判,更影响到了整个日本社会。中文译名《与手枪的不幸相遇》只和其中一个案件相关,确实比原著书名更活泼,吸引眼球,不过也实在算不上是一个恰当的译名。

这本书的作者是著名的日本推理小说家夏树静子。除了小说家的身份,她还担任过日本福冈地方法院的咨询委员会委员、最高法院咨询委员会委员以及日本司法援助中心的顾问。在参与司法实务的过程中,她对日本司法的发展历程产生了兴趣,决定写一本让普通大众也能读得进去的法制史,这就是我们今天要读的这本书。

虽然作者本身并不是专业的司法从业者,但凭借对事实的挖掘和对法理的深度思考,这本书还是得到了日本法律界的广泛认可。日本最高法院院长岛田仁郎对这本书特别推荐,他高度评价了夏树在书中展现出的客观性和趣味性。两人就这本书还展开了一番精彩的对话,他们的对话录就附在了这本书的最后。

书中的十二个里程碑式的案件,跨度一百多年,从明治维新后日本近代司法体系建立开始,记述了日本司法变革发展的进程。作者避开晦涩难懂的专业语言,用讲故事的方式描述案件发生的过程,语言平实,观点中立,很像是带领我们参观日本司法百年博物馆的导览,通过客观讲述一个个案例,启发每个人的思考。

从写作手法来看,这本书其实有点类似林达写的《历史深处的忧虑》,那是一本以新移民的视角记述和探讨美国政治、社会和司法制度的好书,咱们在得到App上也解读过这本书,如果你有兴趣,可以搜来听听。

在切入正题之前,我们先大概了解一下日本的司法体系。总体上,司法体系通常被分为两个流派,一派是以法国、德国、中国为代表的大陆法系。另一派是以英联邦国家和美国为代表的海洋法系,也叫英美法系。

大陆法系重视法条,审判主要由法官裁定。判决逻辑主要是演绎法,比如,法院宣判的时候法官会说,“因为被告人的某某行为,触犯了某某法律,构成了某某罪,所以根据某某法条,判处某某刑罚”。而海洋法系注重判例,适用陪审团的案件由陪审团审判。判决中常常运用归纳法的逻辑,量刑时通常会提到“被告人的行为,和从前甲某的行为、乙某的行为、丙某的行为类似,所以参照以上三人的判决,判处某某刑罚”。

日本的司法体系,立法之初是学习德国和法国,也属于大陆法系。但是经过一百多年的发展,尤其是二战之后美国参与了日本的重建,也让日本的司法体系不断变化,吸收了海洋法系的一些立法精神,具备了自身的特色。其中最特别的一条,就是日本建立了独特的陪审团制度。海洋法系的国家是以陪审团的一致意见为最终判决,但日本的陪审团是作为合议庭的参与者,和法官一同决定最终的判决。

下面我们就通过这些日本历史上真实发生过的案件,来了解日本司法体系的进化历程,思考从法律诞生以来就不断被探讨的问题,那就是,究竟什么是公正,以及该如何做到公正。

从19世纪60年代末的明治维新算起,到现在已经过去了一百五十多年。一百五十多年间,日本的司法体系经历了怎样的变迁呢?

我们接下来就来说说日本司法体系建立初期的大津事件,二战后社会重建时期的栃木县杀父事件,以及2000年后的冈村夫人被害事件,通过这三个时期的代表事件,滴水见海,来带大家了解一下日本司法一百五十多年的发展历程,看看日本司法体系为了做到公正,是如何不断发展,不断进化的。

首先我们来看看日本司法体系建立初期的大津事件。明治维新后,日本翻译了大量的西方法律著作,加快了近代司法制度的建设。从1880年到1898年,宪法、民法、刑法、商法、民事诉讼法和刑事诉讼法六部法律陆续颁布,国家的司法体系逐步建立。而就在这个过程中,发生了一桩直接打到最高法院,震动了内阁的大案。这就是被称为日本司法史第一案的俄国皇太子遇袭事件,因为案件发生在日本的大津市,所以也被称为大津事件。

事情发生在1891年,当时日本仍然是孱弱小国,背着一身和列强签订的不平等条约也只能忍气吞声。俄国王储尼古拉二世提出要带舰队到日本巡游,日本自然不敢怠慢,王储所到之处,无不殷勤招待。可当尼古拉路过滋贺县大津市的时候,意外发生了。负责警备的巡警津田三藏,在本来要向尼古拉敬礼致敬的环节,竟然挥刀向尼古拉的头部砍去。幸而尼古拉头戴礼帽,防护之下只是受了伤。而津田三藏则被当场制服收押。

案件的发生让日本上下各界的神经紧绷起来:一线强国俄国未来的皇帝,哄着还来不及,却出了这种事故。如果处理不好,会不会挑起战争?会不会引起巨额赔偿?上面是明治天皇收到消息后立即召集首相、外相、司法大臣召开御前会议,商议对策;下面是全国各地自发停止了各种节日纪念活动,有的地区甚至要求人们不能姓津田,不可以叫三藏。日本上下都充满着对俄国的恐惧,对现状的不知所措,一时间人心惶惶。在这种舆论环境下,政府表态会尽早审判,严惩肇事者津田三藏,并责令当时的最高法院来直接审理,也就是说,一审即是终审。

我们都知道,案件的审判通常是从下级法院开始,不会直接打到最高法院。津田三藏的案子,原本应该由滋贺县地方法院进行一审,为什么要责成最高法院直接来审理呢?我们先来分析一下津田三藏的案情。

其实案情非常简单,津田三藏杀人未遂,特别的只是杀害的对象是俄国的王储。如果按照当时日本的刑法,谋杀当处死刑,未遂者量刑降低一级或两级。也就是说,按照正常的司法程序,津田三藏最重也就是判个无期徒刑。不过,当时的刑法还规定,对日本的皇族实施加害或企图加害的行为,是大逆罪,无论结果如何都应处以死刑,并且由具备特别权限的大法院进行审理。也就是说,如果把这个法条扩大解释,把津田三藏杀害俄国王储未遂,也看做是对皇太子企图加害,就应该由大法院审理,并且罪名成立就应当判处死刑。这时候责成最高法院来直接审理,可以说就是内阁希望能对法条扩大化解释,借此来判津田三藏死刑。无期徒刑不可以,津田三藏必须去死。

可是法条白纸黑字,说的是天皇家的皇太子,随便扩大解释说适用其他国家的王储怎么行呢?所以,首相松方正义亲自出马,去游说大法院的院长儿岛惟谦,想让他来说服负责的法官,统一口径,接受这种扩大化的解释。松方用“先有国家,再有法律,国家的存亡优先于一切”来说服儿岛,可没想到正直的儿岛断然拒绝,决不允许用行政手段,非法施压侵犯司法权的独立。不仅如此,为了对抗内阁对七位负责案件的法官直接游说,儿岛还逐一去拜访七位法官,希望他们坚持司法独立的精神,不要向行政命令屈服。

最终,津田三藏以普通杀人未遂定罪,被判处无期徒刑。俄国政府也表示日方依法办事能够谅解。司法大臣和外相引咎辞职,其他几位负责游说的大臣也相继被替换,但新闻舆论、法务界和日本国民都对这个判决的勇气称赞有加,儿岛法官更是被尊称为“护法之神”。可以说,大津事件用现实行动教育了日本国民,建立司法体系不是做做样子闹着玩的,法律是神圣、威严的。即使面对强大的压力,司法权的独立性也不会动摇。

司法权的独立性规定司法权独立行使,只受宪法和法律的约束;不受立法权、行政权的任何干预;不受其他国家机关的影响;不受其他形势的牵制;不受任何人指挥。虽然宪法赋予了司法权神圣不可侵犯的独立性,但实际上面对行政的干预,捍卫司法权的独立并不是动嘴说说那么容易。

这本书提到的另一个案件大逆事件,就是法官迫于强大的政治压力,在证据不足的情况下迅速庭审,将二十四名嫌疑人判处死刑,法律沦为了政府镇压社会运动的工具。而到了二战前,日本军国主义上台后,行政对司法的粗暴干涉更是愈演愈烈。这时军部推动建立所谓“翼赞体制”,鼓吹“上下一心”。翼赞是古汉语里辅佐帝王的意思。而军国主义是打着辅佐的旗号推动独裁统治,案件翼赞选举事件就描述了日本军部粗暴干涉选举,威胁选民,要求选民只能给军国主义分子投票的情况。这些都是政府利用行政职权对司法公正粗暴干涉的例子。

面对强力的政府,坚持司法的独立性,确实需要大义凛然的勇气。尤其在整个司法体系才刚刚建立发展的时期,法院的权威、对社会的影响力还远不及政府。儿岛和几位法官不惜牺牲自己的前程,也要捍卫法律的尊严,不仅向日本国民昭示了司法独立的不可侵犯,也让其他国家看到了日本建立和捍卫司法体系的决心。很多学者认为,如果没有儿岛等几位法官的坚持,没有因此提升的国家自信,可能日本的国运会走上一条完全不同的路。可以说大津事件是日本司法史上重要的里程碑,它被称为日本司法史第一案当之无愧。而在翼赞选举事件中,抱着随时去死的决心,顶住军部的压力宣判选举无效的鹿儿岛法官吉田久,也被誉为日本司法史上的丰碑。

当然,随着司法制度的完善,和法制观念的深入,行政干涉司法的情形已经越来越少了。这是社会不断发展,人们观念不断进步的结果。但是另一方面,社会道德和观念的变迁,也会对司法提出新的挑战。说到底,司法体系的存在,是为了公正。但什么是公正?怎样做才是公正?在不同的文化体系,不同的年代都有不同的内涵。一个健全的司法体系,也必须根据社会观念和道德的发展,不断自我修正。

比如书里提到的诉讼离婚事件吧。丈夫七十五岁,妻子七十一岁,两人已经分居了三十八年了,但一方多次提起诉讼却始终无法离婚。这在我们现代人看来匪夷所思,但是在1987年前的日本,这却是无奈的现实。这是因为,按照日本1947年修订的民法,在婚姻中,如果一方有过错,无过错的一方是可以提起诉讼并离婚的。但如果提出离婚的是过错方,那么只要对方不同意,就不能离。

在这个事件中,丈夫另有所爱,可是原配妻子就是不同意离婚,即使丈夫已经和新的爱人生活在一起,子孙满堂了,可只要原配不同意,就无法离婚。可订立这个法条是在上世纪四十年代,立法时的婚姻观已经过时了。人们已经逐渐接受感情破裂就应当离婚的观点,而世界各国的立法潮流,也是以感情破裂作为最主要的依据。是否存在过错已经不是是否可以离婚的标准,只是作为离婚的代价来考虑,无过错或弱势的一方应当得到切实的补偿或者保障。后来,日本最高法院允许分居一年夫妇离婚的判决使得日本离婚案件审判形态自此发生了重大的变化。前面说的夫妻,也终于在分居的第四十个年头,正式离婚了。

法条的制定跟不上社会观念,道德和法条产生冲突的例子很多。二战之后,日本社会重建,逐渐走向了现代化。人们的观念和道德也不断进步。很多法条都显得非常僵化,不合时宜了。其中,影响最大、最震撼人心、在日本法制史上最有里程碑意义的,恐怕应该是的栃木县杀父事件了。接下来,我就跟你说说这个案件的来龙去脉。

在日文原书中,作者给这个故事定的题目其实是《可悲的尊属杀人》。尊属杀人是来自日本刑法中一条特别的罪名,叫做尊属杀人罪。尊属指的是直系亲属,配偶以及配偶的直系亲属。当时的刑法规定,如果杀害尊属,则判处死刑或无期徒刑。而当时刑法规定的普通杀人罪,量刑区间是判处三年以上徒刑,最高可以判处死刑或无期徒刑。也就是说,普通杀人罪的量刑区间比尊属杀人罪要宽得多。这意味着尊属杀人罪这个独立的罪名,量刑只有无期徒刑和死刑两个选择。尊属杀人罪的罪名最早可以追溯到八世纪初期,经过一千多年,尊属杀人罪在日本刑法中,一直都是以一个独立的罪名体现的。

栃木县杀父事件的主角昌子,就杀害了她的亲生父亲。如果按照尊属杀人罪的规定,昌子只有无期徒刑或者死刑二选一了。作者说这是可悲的尊属杀人,是因为按照人情,昌子不该受到这么重的刑罚。昌子在杀死自己父亲的时候是二十九岁。

二十九岁,她就已经生育了五个孩子,流产五次,不得已做了绝育手术,而这些孩子的父亲,就是昌子的亲生父亲。从昌子十四岁开始,父亲就开始持续侵犯昌子。母亲知道后,不但没能保护昌子,还抛下昌子和两个妹妹一走了之。从此昌子就生活在被侵犯、被虐待的深渊里。因为父亲不工作,昌子还要工作赚钱养活父亲、妹妹和孩子。昌子不敢逃走,怕自己逃走后父亲会对自己年幼的妹妹出手。直到这一年,成年的昌子终于决心和恋人结婚,并和父亲摊牌,却遭到父亲的殴打和囚禁。情急之中,昌子将父亲勒死,结束了这一切。

这样的昌子,难道要因为尊属杀人罪,被判处无期徒刑或者死刑吗?如果让她受到这样的刑罚,我们能说司法是公正的么?相信有良知的人都不希望看到昌子被处以这样的重刑。律师大贯大八也十分同情昌子,为了让昌子“觉得生而为人还没有那么糟”,他愿意不计酬劳为昌子辩护到底。他提出,“法律面前人人平等”是宪法赋予全体国民的神圣不可侵犯的权利。而刑法中,作为独立法条来区分尊属杀人和普通杀人,是违反了宪法“人人平等”的精神。宪法是一个国家的根本大法,如果法条违宪,就不可以成为判决的准绳。昌子的量刑,应当按照普通杀人罪,回到三年以上,最高无期或死刑这个区间上来。

从1968年开始,经过一审、二审,最终在五年之后,也就是1973年,这个案子最终打到了最高法院。由十五位当时日本最权威的大法官组成的大法庭来审理。最终,合议庭以14:1的压倒性优势,判决昌子普通杀人罪罪名成立,判处两年零六个月徒刑,并缓期三年执行。这是日本最高法院作出的第一起“违宪审查”的案件。

之后,此类案件均按照普通杀人起诉,尊属关系只作为量刑参考。1995年,日本刑法修订,尊属杀人、尊属伤害、尊属遗弃等和尊属身份相联系的罪名都被正式废除。可以说,是一个不幸女子的悲惨遭遇,推动了司法体系向前迈出了沉重的一步。

这里我们不得不感叹,不同的时代,公正的意义也有所不同。要做到公正,司法必须不断进步,也一定是不断探讨、不断修正的过程。当法条随着时代发展变得不合时宜时,法庭会在法条规定的范围之内,通过行使自由裁量权调整审判倾向,在法条违反宪法精神的时候,可以通过违宪审查来进行自我纠正,这都是日本司法体系能够不断完善的动力所在。正是通过认真对待一个个独特的个案,不断探索法律的内涵和外延,公正才能在司法审判中得到恰当的表达。

这种对什么是公正的探讨,并不仅仅在于法条是否能够和时代一起进步,对司法体系完善的检讨,也不仅仅在于法官们的努力。审判的各个方面,社会各界人士都是推动司法体系完善和进步的动力。

下面我们就来介绍一下进入2000年以后,在我们现在所处的时代里,一个意义不凡的案件,那就是冈村夫人被害事件。不过,这个案件的主角,并不是被害的冈村夫人,也并不是杀害冈村夫人的凶手,而是被害人的家属,冈村勋。

冈村勋是日本著名的大律师,曾经担任过很多重大案件的辩护律师,同时也担任过包括丰田集团、安田保险等三十多家大型企业的法律顾问。上世纪九十年代日本四大券商之一的山一证券,也是冈村服务的客户。

故事也得从山一证券说起。如果对金融有所了解,那对山一证券的名字肯定不陌生。日本泡沫经济崩溃以后,金融市场长期低迷,券商的经济状况不断下滑。1997年,山一证券爆出丑闻,向专门讹诈金融机构的黑社会组织“总会屋”输送利益,总经理被逮捕,信誉一落千丈。同时,由于大量表外不良资产,以及受亚洲金融风暴影响产生的巨额外汇亏损和证券亏损,百年基业一败涂地,山一证券轰然倒塌。年底,山一证券宣布“自主停业”,主动破产清算,震惊了整个日本和全球金融界,也成了战后日本最大的破产事件。

冈村律师,就是因为担任了山一证券的法律顾问,而让家人遭遇了不幸。凶手西田久,因为投资山一证券亏了钱,曾经多次恐吓山一证券要求赔偿。但他恐吓未遂还坐了牢,出狱之后,西田觉得自己人财两失,就把冈村律师当做了发泄愤怒的出口,想去凶杀冈村,恰逢冈村不在家,他就乱刀杀死了冈村的夫人。

做了四十几年律师的冈村,第一次从律师席坐到了被害人家属席。他提出带着亡妻的遗像一起出庭旁听,被法庭拒绝了;他想看看被害现场的照片,被法庭拒绝了;他想看看案情调查报告书,也被拒绝了。作为被害人的家属,他甚至没有普通媒体了解的多。他忽然发现,案件发生之后,当事人只有公检法体系、被告和被告律师,作为被害人的一方,却成了局外人。被告在被定罪之前,人权要受到相当的保护这没有错,可是,被害人一方的权利却被大大的忽视了。这是公正的司法体系么?

不仅如此,虽然审判可以惩罚罪犯,但是被害人的损失却很少能得到弥补。有的家庭会为了治疗费用终日奔波;有的被大众媒体报道还会在心灵上受到二次伤害。每年日本为了保护被告的人权,要支出超过一百亿日元,可为被害者支出的慰问金,却只有不足六亿日元。这是公正的司法体系么?

你可能会觉得这听起来有点匪夷所思,但事实上,这就是当时日本法律的现实。根据“无罪推定”的原则,在被告被定罪之前,都只是嫌疑人。重视人权,就应当尊重和保护被告人的权利:比如不向媒体透露被告人真实姓名、提供比较好的看守条件,国家出钱给被告人聘请律师等等。但是,另一方面,被害人的权利却成了“灯下黑”,长期被忽视。

冈村决定要为被害人的一方争取应有的权利。通过不懈的努力,他在2000年发起并成立了“全国犯罪被害者协会”。协会的宗旨就是要为被害人提供咨询,为被害者争取应有的权利,为被害者争取损失补偿。已经七十多岁的冈村,到国会、到医疗机构等相关的机构演讲,向政府请愿,和海外的犯罪被害者援助组织建立联系,尽全力为被害者奔走。

终于在2004年,《犯罪被害者基本法》顺利提交到了国会,获得执政党和在野党一致通过,日本正式颁布了以保护犯罪被害者权利为目的的法案。2007年,《刑事诉讼法》进行部分修改,加入了被害者参加制度,并于2008年正式颁布。从此,重大案件的审判中,被害人或被害人家属可以在规定范围内,向被告进行询问,向证人进行询问;可以查阅、誊写公审记录;可以由国家支付律师费;可以利用刑事证据要求民事赔偿;量刑的时候,被害人还可以提出量刑意见。而冈村律师为受害者争取权利的活动,还在继续。

在国内引起了广泛关注、在日本发生并且审判的江歌被害案中,我们可以看到,这些被害人的权利基本都得到了实现。而如果没有冈村律师之前的努力,江歌的母亲也许就会和冈村当初的境遇一样,至亲遇害了,而作为被害人的家属,却几乎被排除到了案件之外。

其实,无论是谁,无论何时,虽然没有人愿意,却随时都有可能卷入到某些案件之中。从这个意义上说,被害人权利是一个距离我们很近的话题。公正在于惩戒犯罪,公正也在于给那些回不来的亲人告以慰藉。公正在于法庭之上,公正也在于给每一个国民安全感。而司法体系的不断完善,也就在于一边积累经验,一边吸取教训,不断自我清洁、不断自我完善,让公正得以伸张。

好了,到这里,这本书的精彩内容也介绍得差不多了。我们来回顾一下。

首先,我们谈到了明治时代的日本司法史第一案大津事件,讲到了日本的“护法之神”儿岛法官顶住了内阁的压力,守护了司法的独立性。

接下来我们谈到了昭和时代的日本违宪审查第一案,通过违宪审查,不合时宜的尊属杀人罪终于被废止。

最后我们讲到了冈村律师为了逝去的亲人,更为了广大的犯罪被害人族群,积极主张权利,最终推动了保护犯罪被害人法条的立法。

这些里程碑式的案件推动了日本司法体系的自我清洁、自我修正,随着社会的不断发展,公正的司法体系还在继续不断完善之中。

俗话说,没有规矩,不成方圆。社会的安定、发展都需要一个公正的司法体系。但是何为公正?前人立法、后人遵守没有问题么?前人眼里的公正就是永远的公正么?这些案件的解析都引导着我们对公正的思考。

每个时代的社会文化和意识不同,人们对公正的理解和期待也有所不同。前人立法,永远不能完美地适用于后人。完善的司法体系,应该是一个活的、具有生命力的司法体系,应该提供渠道,让国民对公正的理解和期待在司法活动中得到表达。完善的司法体系,必然是一个能够反映公民意志、能够自我清洁、自我完善,永远发展的司法体系。

撰稿:小云 脑图:摩西 转述:杰克糖

划重点

1.日本司法体系建立初期的第一案大津事件中,法官顶住内阁的压力守护了司法的独立性,捍卫了法律的神圣和威严。

2.二战后社会重建时期的栃木县杀父事件是日本第一起“违宪审查”案,尊属杀人罪终于被废止。

3.2000年后的冈村夫人被害事件,推动了保护犯罪被害人法条的立法。这些里程碑式的案件也最终推动了日本司法体系的自我清洁、自我修正。