《一阅千年》 李南南解读

《一阅千年》| 李南南解读

关于作者

马克·科尔兰斯基,《纽约时报》畅销书作家,曾做过《国际先驱论坛报》,《芝加哥论坛报》《迈阿密先驱报》《费城询问报》的驻外记者。现居于纽约。曾著有《盐》《鳕鱼》《岛屿组成的大陆:探寻加勒比的命运》,其中,《鳕鱼》获得了詹姆·比尔德食品写作优秀奖。

关于本书

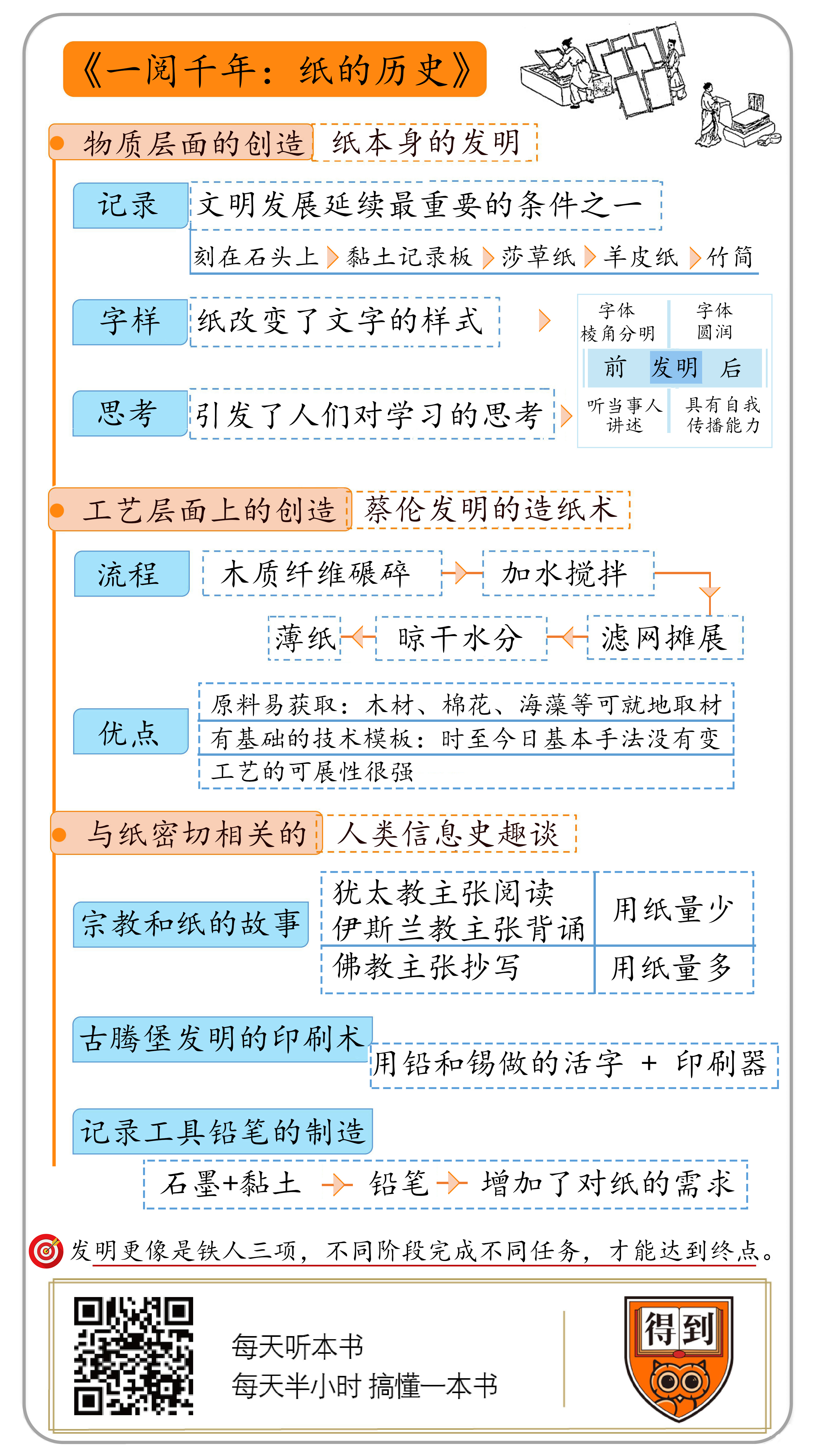

虽然名叫《纸的历史》,但是,它讲的可不单单是纸的故事。而是以纸为线索,串联起了很多人类信息史上有趣的故事。可以说是第一次从纸的角度讲述世界的历史。

核心内容

第一,纸是怎么被发明出来的?又是怎么成为一套稳定的生产技术的?

第二,一些跟纸密切相关的,人类信息史上的趣谈。

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书叫《一阅千年:纸的历史》。它主要说的是,纸是怎么被发明、普及,一步步进入人类社会的?

说起纸,这应该是跟咱们中国人渊源最深的发明之一。中国古代的四大发明,火药、指南针、造纸术、印刷术,有两样跟纸有关。说起有关纸的故事,你应该也听过不少,比如蔡伦造纸、毕昇发明印刷术,等等。那么,这本书又提供了哪些不一样的观点呢?

第一,这本书在讲纸的故事的同时,也通过纸的历史,揭示了一个有关技术创新的有趣真相。那就是,很多伟大的技术,都会被发明不止一次。比如纸,就被创造了两次。第一次是物质层面的创造,发明的是纸本身。第二次是工艺层面的创造,发明的是稳定的造纸工艺。

以往我们都认为,搞发明就像生孩子。一个人只能出生一次,哪有出生几次的道理?但是,纸的故事将告诉我们,发明其实更像铁人三项,你要在不同阶段,完成不同的任务,最后才能到达终点,这项发明,才会深入嵌入人类社会。

第二,这本书虽然名叫《纸的历史》,但是,它讲的可不单单是纸的故事。而是以纸为线索,串联起了很多人类信息史上有趣的故事。比如印刷术的发明,铅笔的发明,等等。提供了不少既好玩,又带有一些启发的谈资。而这种写法,也是作者的一贯风格。

这本书的作者是美国的畅销书作家,马克·科尔兰斯基。他很擅长以小见大,通过描写一件生活中常见的物品,来窥见历史上那些被我们忽视的真相。他的前两本书《鳕鱼往事》和《盐的故事》,都是这种路数。我们也为你解读过,有兴趣可以听听看。

接下来,我将分成三部分,为你解读这本书。前两部分,我们说说纸的两次发明,也就是纸本身的故事。第三部分,咱们说说,那些跟纸密切相关的,人类信息史上的趣谈。

首先,第一部分,我们说说纸的第一次发明。也就是,纸这个东西本身,是怎么被创造出来的?

在解答这个问题之前,我们得先了解一件事,纸对人类来说,到底意味着什么?很明显,纸是记录的载体。咱们再深入问一句,记录对人类来说,意味着什么?作者认为,人之所以能称之为人,就是因为人懂得记录。这是唯一一件,只有人类会做的事情。

你说人类会改变环境。但是,别的动物也会。比如海狸就会修筑堤坝,而且这些堤坝甚至能改变河道。你说人类有情感,狼和猫也有,它们也会笑,会闹,甚至会开玩笑。你说人类懂得沟通,其实猴子、鲸鱼,还有某些昆虫,都可以通过发声来交流。算来算去,人类真正独一无二的能力,其实是记录。

人类天生就有记录的冲动,把我们的情感、行为、想法,还有脑子里的一切全都记下来。你看,婴儿天生就喜欢涂鸦,把脑子里想到的线条画出来,这其实就是记录的本能,在促使他这么做。

那么,这种本能,有什么用呢?作者认为,记录,是人类社会发展,最底层的作用力之一。因为有了记录,前人的经验、知识、思想才得以保存和传播,文明才得以延续。

我曾经在吴军老师的课程里,看到过一个真实的故事。19世纪中期,在北极圈格陵兰岛生活的因纽特人族群中,几位长老染病去世。按照当地风俗,要把他们生前用过的狩猎工具拿去陪葬。这看起来好像没什么。但问题就出在,因纽特人没有记录的习惯。结果,制作这些工具的技术就失传了。因为没了顺手的打猎工具,这个族群的人口数量锐减了一半。

换句话说,我们都知道,知识的创造很重要。其实,知识的记录和传播,也同样重要。假如把人类文明比作一个巨大的计算机,那么记录载体,就是它的硬盘。随着产生的信息越来越多,我们必须不断寻找容量更大的硬盘。纸,就是在这种需求下被发明出来的。

在纸诞生之前,人类主要把信息刻在石头上。但是,石头有一个缺点,沉,不能携带。于是,人们用黏土代替。先把信息刻在黏土薄片上,再用火烧硬。最早开始使用黏土的,是美索不达米亚的苏美尔人。他们从大概5000年前开始掌握这项技术,并且一直使用了将近3000年。

当然,这跟现代纸张,完全不是一码事。跟现代纸张最近接的纸,是埃及人发明的。埃及盛产一种植物,叫纸莎草。请记住这个名字。多亏了它,埃及人才生产出了第一种,最像纸的纸,叫莎草纸。这听起来有点绕,重复一遍,最早的造纸原料,叫纸莎草,用它做出来的纸叫莎草纸。

注意,莎草纸只是最像纸的纸。从工艺上看,它和现代的纸张,完全是两种东西。莎草纸是把纸莎草的枝干,一层层剥开之后,再像编草席一样,横竖编织在一起。然后用重物压出汁液,最后用贝壳把这张草席一样的薄片打磨光滑。当然,这只是大致的工艺,真做起来,要复杂得多。

拜莎草纸所赐,埃及的图书存量迅速增加。公元前三世纪,埃及国王托勒密一世,在亚历山大港,建起了世界上最大的图书馆。当时的图书馆,有点像现在的大学和智库。最顶尖的人才,都集中在这里。原因不难理解,知识的载体,纸,太稀缺了。每本书几乎都是独一无二的,书走到哪,学习的人就跟到哪。

为了保持这种优势,托勒密一世禁止出口莎草纸。但是,有点经济学常识你就会知道,一旦一种强烈的需求被禁止,人们就一定会寻找其他的替代品。这种禁止造成的稀缺,不仅没有抑制纸的发展,反而促使其他文明,去加速开发新的纸张。

希腊城邦帕加蒙,就发明了一种比莎草纸更结实耐用的纸张,羊皮纸。注意,羊皮纸只是个统称,它的材质其实包括羊皮和牛皮两种。在蔡伦发明造纸术之前,羊皮纸和之前说的莎草纸,是最适合书写的纸张。

同时,纸的出现,不仅为我们提供了新的记录载体。它也产生了一系列影响。

首先,它让人类有了更强的记录能力,文明的成果能够更好的延续。苏美尔文明能够率先发展起来,离不开它发明的黏土记录板。莎草纸的发明和普及,伴随着古埃及文明。羊皮纸的发明伴随着希腊和古罗马文明。竹简的使用让中华文明在春秋、战国时期达到一个顶峰。

其次,纸改变了文字的样式。以前在石头和黏土上写字,必须要用削尖的木棍,很难写出曲线,字体棱角分明。但有了纸之后,书写材质变软,写字的工具也从木棍变成了软毛刷,写出的字,变得比以前圆润。像以前的罗马字母里,有个三角形。有了纸之后,这个三角形,就变成了字母 D。

最后,纸的出现,还引发了人们对学习的思考。在口述时代,要学习一个知识,主要的途径,就是听当事人讲述。但有了纸之后,知识就有了自我传播的能力。它可以脱离当事人。就像柏拉图说的,一旦某样东西被写下来,不管是什么,它都会飘散各处。它不知道如何与对的人沟通,也不知道如何与错的人沟通。

这会造成什么后果呢?用苏格拉底的话说,这会让人学不到真正的智慧。意思是,一个知识一旦脱离了它产生的场景,就有可能变成一句空话,人们只会记住这句话本身,而不知道它真正的含义是什么。就像孔子说过的,“老而不死是为贼”,字面上看起来很负面。但回到说这句话的场景,我们才明白,孔子是在责怪那些老而无德的人。

当然,由纸的引发的争议还有很多,我们就不多说了。而纸,就在这些传播、思考和争议中,开始一步步嵌入人类社会。

以上就是第一部分内容,我们说了纸的第一次创造。也就是纸张本身,是怎么被发明的?记录,是一个文明发展延续最重要的条件之一。人类一直在寻找更轻便、稳定、廉价的记录介质。在这种需求下,人类发明了最初的莎草纸和羊皮纸。同时,纸的出现,加快了文明的发展速度,改变了文字的样式,并且引发了人们对知识传播的反思和争议。

当然,跟对纸张的强烈需求比起来,这些争议的声音,就太微弱了。随着人类文明的进步,我们正在不断生成越来越多的知识和经验。在这些无处安放的信息面前,纸远远不够用。比如有人算过,假如用羊皮纸写一部《圣经》,大概需要宰杀225只羊。

换句话说,纸依然是成本高昂的稀缺品。它虽然出现了,但它和人类社会之间的接口,还很单一。只有少数人才有机会接触纸。它要想更紧密的嵌入人类社会,必须要提供更多的接口。就像最初的手机一样,体积大、功能单一、价格贵,以至于用的人不多。它要想进一步嵌入社会,必须要打开更多的接口。比如价格低廉、方便携带、功能丰富,等等。每增加一个优势,就等于多了一个接口,让更多的人能够跟它产生连接。

对纸而言,这些接口真正打开,是在公元一世纪,也就是咱们中国的东汉时期,蔡伦发明造纸术。你可以把它当成,纸的第二次创造。这次发明的,不是纸本身,是一套稳定的造纸工艺。

接下来第二部分,咱们就说说,纸的第二次发明。注意,蔡伦并没有发明纸。他发明的是一套廉价、稳定、可持续的造纸工艺。

蔡伦的造纸术,是先把木质纤维,比如破布、草根、树皮,把这些东西碾碎。然后加水,搅拌,直到看不见明显的纤维。最后再像摊煎饼一样,把这些纤维液体在滤网上摊开,等到水分流干。它就变成了一张薄薄的纸。

听起来好像比莎草纸和羊皮纸还麻烦。但是,深入了解一下,你就知道这套方法厉害在哪了。

首先,它的原料很容易获取。纤维是世界上最普遍的有机化合物,废弃的木材、棉花、甚至海藻,都可以作为原料。比如,意大利的法布里亚诺,造纸厂为了增加产量,大范围收购旧衣服和内衣裤。同时,为了分解碎布里的纤维,造纸厂还得准备大量的氨水,而最廉价的氨水来源,就是尿液。结果,法布里亚诺城里,长期活跃着两伙人,一伙是收购脏衣服旧衣服的,一伙是搜集尿液的,搞得整个城市臭气熏天。再比如,11世纪的开罗,据说曾经有人偷木乃伊的裹尸布,卖给造纸厂。从这两个事例你应该能看出,这套工艺对原料的兼容性有多强。

其次,这套工艺提供了一套基础的技术模板。即使是今天,更优质的模具,更强大的能源,更高效的打浆机都出现了,但造纸的基本手法没变。今天的机械造纸依然模拟了当初的手工技术。

最后,这套工艺的可扩展性很强。你可以根据自己的需求,给这套工艺打补丁。比如,你要想画山水画,可以用竹子当原料,做出的纸一旦沾上墨水,就会产生柔边和模糊的效果,会产生一种朦胧美,相当于自带修图功能。再比如,你要想节省墨水,降低吸水性,可以往纸浆里加石膏。再比如,你想长期保存一张纸,可以往纸浆里加防蚊虫的草药,这样虫子就不会咬。

换句话说,几乎任何地方的任何人,都可以利用这套工艺,就地取材来造纸。他们还可以根据自己的需求,改变模具,控制纸张的大小,或者在纸浆里加入其他成分,改变纸张的材质。

你看,蔡伦的造纸术,等于是把纸从一个封闭的产品,变成了一个兼容性和可塑性都很强的,开放的产品。

新的造纸术,让人类文明这台超级计算机的硬盘容量迅速增加。整个社会在各方面都取得了进步。公元1世纪,中国诞生了第一部汉语词典。同时,天文、数学、植物学,都从汉朝开始出现。大量的私人图书馆也随之兴建。

公元8世纪,中国的造纸术传到了阿拉伯。先进入大马士革和巴格达,然后进入摩洛哥。在11世纪和12世纪经过西班牙和意大利传入欧洲。造纸术每到一处,都对当地文化产生了巨大的促进作用。

12世纪末13世纪初,意大利出现了第一个造纸厂。没过多久,文艺复兴就出现了。一百多年后,欧洲各国陆续有了自己的工厂,紧接着,宗教改革就悄然兴起。类似的例子还有很多,咱们就不多说了。

以上就是第二部分内容,我们说了纸是怎么第二次被创造的?这次是工艺层面的发明。蔡伦发明的造纸术,打开了纸和人类社会之间的接口。这套工艺的原料更容易获取,产能更稳定,造出的纸可塑性更强。这些优点,都让纸进一步嵌入人类社会。当然,从工艺上看,蔡伦的造纸术,跟古埃及和古希腊的造纸术比起来,已经完全不是一种东西。从这个角度看,把蔡伦的造纸术称为纸的第二次发明,也确实不为过。

说到这,纸本身的故事,算是大概说完了。但是,开头说过,这本书讲的,不仅仅是纸本身的故事,也包括很多跟纸有关的,人类信息史上的趣谈。其中有宗教和纸的故事,也有印刷术和纸的故事。当然,由于篇幅限制,咱们没法说全。接下来,第三部分,我从书里,挑选了两个比较有趣的谈资讲给你听。它们不仅好玩,也能带来一些启发。

第一个是宗教和纸的故事。作者发现,在宗教盛行的历史里,佛教的用纸量,比伊斯兰教、犹太教都要大不少。为什么?这跟宗教习俗有关。你看,犹太教主张教徒要反复阅读宗教典籍。注意,仅仅是阅读。犹太教典籍往往残缺不全,就是因为翻看的人太多。而伊斯兰教,主张的是背诵。一个虔诚的教徒,往往能背下来全本的伊斯兰教义。唯独佛教,他们主张的是抄写。也就是通过抄写经文,来表达虔诚。

显然,抄写离不开纸。这就是为什么,佛教的用纸量要比其他宗教高。比如,公元735年的日本,天花横行,几乎摧毁了整个日本。当时的日本天皇,招募了116名僧人,向佛祖祈祷。而祈祷的方式,是把祷文抄写100万次。显然,这么大的工程,靠人力要很久才能完成。于是,其中一个僧人出了个主意,把祷文刻在块状体上,然后来回印刷100万次。至于这个块状体是什么,至今还是个谜。日本学者猜测,可能是铜制的。而且值得注意的是,出这个主意的僧人,曾经在中国学习了19年。作者认为,这种技术,就是在学习中国的雕版印刷。而且虽然当时的佛教经文,原文是梵语。但却是先翻译成中文,再雕刻的。这100万份祷文用了足足6年的时间,才印刷完成。你看,从某种程度上看,宗教习俗,也促进了人们对纸的需求。这是第一个故事。

第二个故事,你可能听着有点耳熟。这是一项跟纸关系非常密切的,技术的故事。这就是古腾堡发明的印刷术。

14世纪,德国的美因茨,出身商人之家的古腾堡,发明了用铅和锡做活字的印刷机。有人认为,这是人类有史以来,最重要的发明之一。著名的媒介学者麦克卢汉甚至说,人类历史可以分成两段,一段是古腾堡之前,一段是古腾堡之后。

它重要在哪?雨果曾经在《巴黎圣母院》里这么说。从本质上看,印刷是所有变革之母。印刷而成的思想,是插上双翅准备高飞的思想,无处不在,无坚不摧,像群鸟一样翱翔四方。简单说,就是印刷术的发明,极大程度上提升了人类大规模复制信息的能力。这些信息将被更稳定的存储下来,并且分享给更多的人。

说到这,你可能认为,古腾堡印刷机在当时,一定是个了不起的,很超前的技术。其实并不是。古腾堡印刷机,几乎没有用到任何新技术。它全都来自于现有技术的重组。

古腾堡印刷机主要包括两部分组件,第一个组件是活字,也就是用铅和锡做成的字母。因为古腾堡以前做过金匠,做活字的工艺跟做首饰差不多,这对他来说并不难。第二个组件是印刷器,也就是要把活字放在印刷器上,通过按压,来完成印刷。这个印刷器其实也不是什么新东西。古腾堡所在的美因茨市盛产葡萄酒和橄榄油,只要把压榨葡萄酒和橄榄油的机器稍微改改,就是现成的印刷器。换句话说,古腾堡并不是从无到有,创造了印刷机,而是从现有的技术里,拼凑出了一套新的印刷解决方案。

你看,说到这,我们又发现了一个,有关技术创新的真相。以往很多人都觉得,创新来自于天才的灵光一闪。其实,很多创新,都是现有技术的整合。就像苹果手机一样,乔布斯当年并没有创造任何全新的技术,它基本来自于已有技术的重组。

说到这,你可能会问,咱们中国的毕昇,不是早就发明了活字印刷么?为什么没有广泛应用?这是因为,首先,毕昇发明的是木活字印刷。从材质上看,木头做的活字并不耐用,印几次就要更换。其次,中国的汉字太多了。每个字都需要一个独立的模具。不像英文,只有26个字母。基于这两点,活字印刷对当时的中国人来说,成本反而更高,所以没有普及。

书归正传,咱们接着说古腾堡印刷机。古腾堡发明印刷机之后,并没有赚得盆满钵满。相反,他在研发过程中,欠下了大笔债务。设备和技术专利,最终都用来还债。而古腾堡本人,晚年双目失明,穷困潦倒,最终死在了饥寒交迫中。更遗憾的是,这个发明印刷机的人,自己一生都没有留下任何画像。

古腾堡死后,他的债主利用他的设备和技术,开设了当地最大的印刷厂和书店。还有一些古腾堡当年的学生,自立门户,开设了印刷坊。不久之后,美因茨发生骚乱,当地的统治者拿骚主教被迫退位。再后来,拿骚主教又借由教皇的军队夺回了主教之位。这两次权力争夺,在美因茨掀起了很大的骚乱。印刷坊纷纷关门,工人们带上设备和技术,前往欧洲的其他国家和城市。印刷技术也跟随这些工人一起,迅速在欧洲普及。

而且要知道,古腾堡印刷机并不是孤军奋战。几乎是在同时,其他几个地方,都诞生了类似的发明。比如有一个荷兰学者,叫劳伦斯·扬松·斯科特,也发明了铅活字印刷。再比如一个布鲁日的学者,叫布里托,还有一个亚维农的金匠,叫福格尔,都做出了类似的发明。到底是谁第一个发明印刷机,这已经成了一桩历史公案。

就在印刷机出现的100年后,英国又发生了一件事。这件事也在某种程度上,增加了人们对纸的需求。这就是铅笔的开发。1565年,英国的坎伯兰郡,被暴风雨袭击。一颗参天的橡树被连根拔起。人们惊奇的发现,树根下面有一坨黑漆漆的东西。这坨黑色的东西,就是英格兰的第一个石墨矿。石墨的发现,引发了制造铅笔的热潮。注意,虽然名叫铅笔,但是铅笔的主要原料其实是石墨和黏土,并没有铅。只是因为石墨书写的痕迹,跟铅有点像,但又比铅黑,所以早期被人们称作黑铅。铅笔也因此得名。

当然,作为一种书写记录技术,不管是铅笔还是印刷术,它们能够普及,都离不开书写的介质,纸。

跟纸有关的故事,还有很多,咱们就不逐个说了。总之,只要人类有记录的需求,就需要有记录的介质。在电脑没有普及的时代,纸,就是最主要的介质。在这种需求下,很多国家都大规模的兴建造纸厂。今天,很多国家每个月的纸张产量,都以万吨计。纸已经彻底进入人类社会,无处不在。

以上就是第三部分内容。我们从书里挑了几个跟纸有关的趣史。在这本书里,类似的趣味谈资还有很多,有兴趣的话,你可以去看看。

到这里,这本《一阅千年》的精华内容,已经为你解读完了。其实今天,咱们是借着纸的故事,梳理了一个发明从诞生到彻底嵌入人类社会,所要经历的三个重要阶段。

纸的故事告诉我们,一个新发明要彻底嵌入人类社会,光是创造出发明本身是不够的。很多时候,它需要经历三个阶段。第一个阶段,是这个发明本身被创造出来,就像早期埃及人发明莎草纸,希腊人发明羊皮纸一样。但是,到这一步远远不够。要想普及,它必须得有一套能够持续产出的工艺。第二个阶段,就是设计这套工艺,就像蔡伦发明造纸术一样。第三个阶段,一个发明的大规模普及,也在某种程度上,被周边的其他相关因素影响。比如宗教习俗、记录技术、印刷术,都在某种程度上,促进了对纸的需求。

其实,类似的情况还有很多。比如手机,它从出现到大规模普及,也经历了三个阶段。第一个阶段是大哥大出现,发明的是手机本身。第二个阶段是智能手机出现,它提供了更丰富的功能,让越来越多人使用。第三个阶段是社交软件、移动支付、外卖服务等等相关技术的成熟。它改变了我们对手机的需求,让它从一个通讯工具,变成了生活必需品。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:成亚

划重点

1.记录,是一个文明发展延续最重要的条件之一。人类一直在寻找更轻便、稳定、廉价的记录介质。在这种需求下,人类发明了最初的莎草纸和羊皮纸。

2.纸的出现,加快了文明的发展速度,改变了文字的样式,并且引发了人们对知识传播的反思和争议。

3.蔡伦发明的造纸术,打开了纸和人类社会之间的接口。这套工艺的原料更容易获取,产能更稳定,造出的纸可塑性更强。这些优点,都让纸进一步嵌入人类社会。