《〈春秋〉与“汉道”》 卞恒沁解读

《〈春秋〉与“汉道”》| 卞恒沁解读

关于本书

陈苏镇,2001年于北京大学历史学系获博士学位,现任北京大学中国古代史研究中心教授。专业领域为秦汉魏晋南北朝史、中国古代政治制度、中国古代政治文化。代表作包括《〈春秋〉与“汉道”》《两汉魏晋南北朝史探幽》等。

关于本书

本书是陈苏镇教授的代表作,深入研究了《春秋》如何在儒家士大夫的推动下影响了汉帝国的兴衰,并且塑造了古代中国政治文化的基本模式。通过本书,可以窥见中国政治模式与文化底色的形成过程。

核心内容

汉代儒学的显学是《春秋》学,即研究《春秋》的学问。《春秋》在写法上讲究“微言大义”“一字褒贬”,故有《公羊传》《谷梁传》《左传》三传为春秋作注,合称“《春秋》三传”。《春秋》三传在汉朝分别发挥了不同的功效:汉武帝以《公羊传》开启了法律儒家化的进程,汉宣帝以《谷梁传》的“尊王”思想巩固皇权,但《谷梁传》中恢复周礼的思想却开启了“托古改制”的序幕。《左传》中对周礼的记载进一步加剧了这种倾向,于是王莽发动了改制。改制失败以后,光武帝刘秀重新走上了以《公羊传》推动法律儒家化的轨道,于是儒家和法家在东汉时期走向合流。

你好,欢迎每天听本书。

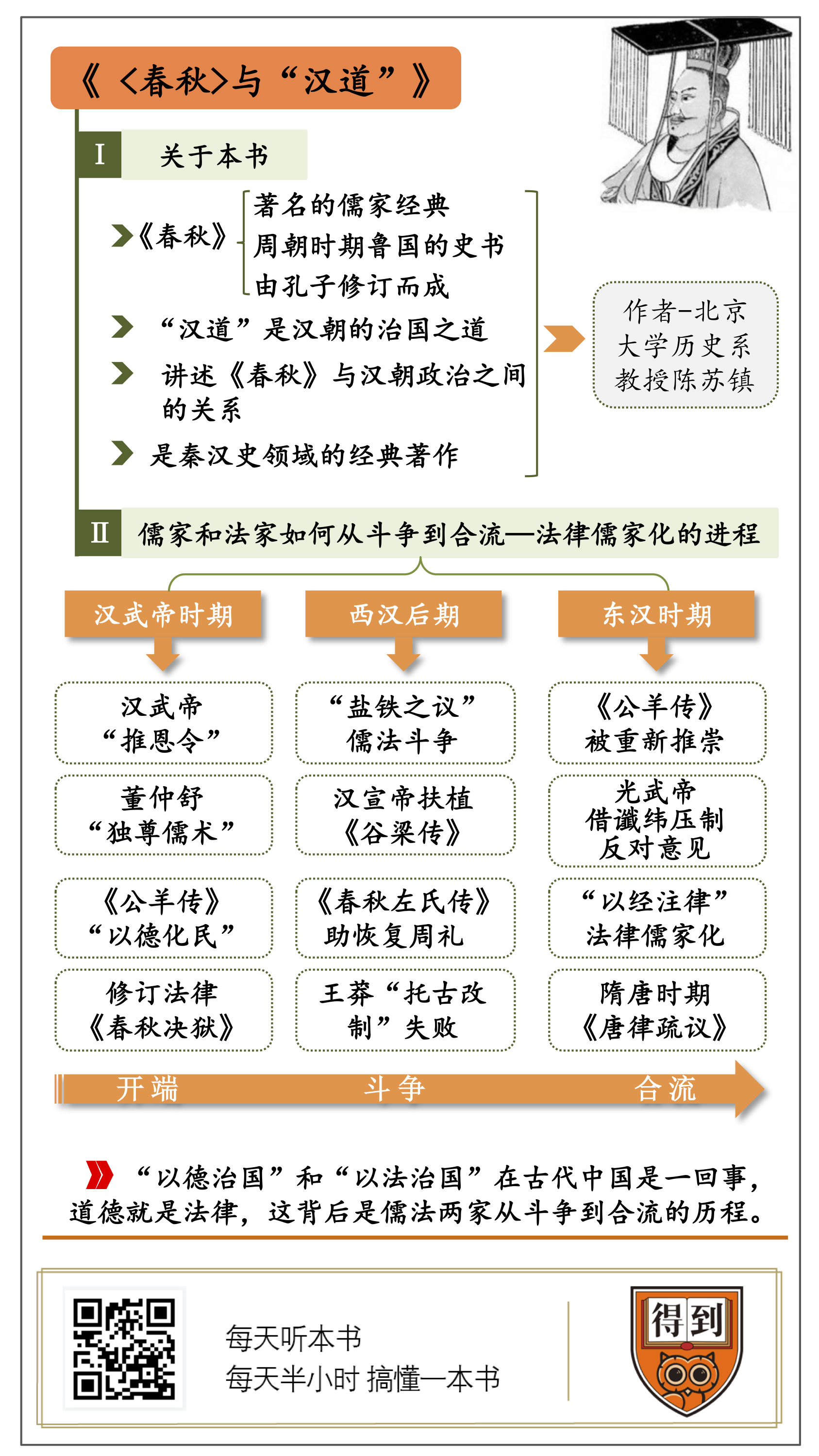

今天给你讲的这本书名叫《〈春秋〉与“汉道”》。我先给你解释一下书名,《春秋》是著名的儒家经典,它是周朝时期鲁国的史书,由孔子修订而成。“汉道”就是汉朝的治国之道。《春秋》在汉朝拥有非常崇高的地位,《〈春秋〉与“汉道”》这本书讲的是《春秋》与汉朝政治之间的关系。你可能觉得这个主题有点奇怪,其实这本书可以解答一个重要的问题:古代中国的儒家和法家,曾经不共戴天,最后是怎样走到一起的?

说起古代中国,我们经常听到一个词叫“外儒内法”,就是明面上用儒家,暗地里用法家。但是回到秦始皇的时代,儒法两家可是打得你死我活。秦始皇用法家思想治国,把儒家的经典一把火烧了,这也可以理解。儒家主张用道德来教化人民,法家主张用法律和刑罚来控制人民,这两者看上去也确实水火不容。怎么到了后来,儒家和法家不但和平共处,还能相互配合呢?今天这本书里就提出,汉代是这一转变完成的关键时期。当时发生了一件大事,叫作“儒法合流”,就是儒家和法家相互融合。儒法合流主要是通过“法律儒家化”才得以实现的。

所谓法律儒家化,就是用儒家的道德观念去指导立法,这样儒家思想就渗透进了法家,儒法两家也就逐渐合流了。说起法律的儒家化,就要追溯到遥远的汉朝,而且和《春秋》这部书有密切的联系。汉朝流传着这样一句话:“《春秋》为汉制法。”意思是说,《春秋》是孔子留给汉朝的法典。

《春秋》明明是史书,怎么会变成法典呢?你还别说,汉朝真的用《春秋》来审案。举个例子,汉武帝晚年时期,太子遭到陷害,被逼无奈,起兵造反,结果被杀。后来汉武帝的另一个儿子即位,也就是汉昭帝。这时有一个人长得很像死去的太子,冒充太子出来招摇撞骗。汉昭帝不确定是真是假,不知该怎么处置。有一个叫隽不疑的大臣,立刻下令把这个人抓了起来,说管他是真是假,抓起来再说。因为《春秋》里面有这样一个故事,卫国的君主卫灵公和太子有矛盾,太子就跑到了晋国。卫灵公死后,太子的儿子即位,晋国又想把太子送回卫国,干涉卫国内政,新的国君却拒绝接受自己的父亲回国。对于他的这种行为,《春秋》这部书里表示了赞扬,认为这有利于国家的稳定。现在这个人说自己是前朝太子,就算是真的,他的地位也和当年的卫国太子一样,应该受到处罚。大臣们听了他这番话,都心悦诚服。这就是用《春秋》审案的一个典型案例。

《〈春秋〉与“汉道”》是秦汉史领域的经典著作,作者是北京大学历史系教授陈苏镇先生。他在书里指出,汉武帝开启了法律儒家化的进程,一度使儒法两家相互接近。但在西汉后期,儒法两家又打了起来,法律儒家化暂时中断,甚至连西汉的灭亡也与此有关。东汉时期,法律儒家化被推向深入,儒法两家也就逐渐合流了。接下来我就带你一步步地回顾这个一波三折的故事。

我们先回到汉武帝的时代。汉武帝为什么要推动法律儒家化呢?这是因为他当时面临一个严重的问题,那就是国家法律和地方文化的不兼容。这个问题早在秦朝就出现了,甚至成为秦朝灭亡的重要原因之一。秦国灭掉山东六国以后,把自己的法律推行到刚被征服的地区。这里的百姓不能适应,叫苦连天,其中又以楚国最为明显。司马迁曾经说过,楚人一向好勇斗狠,喜欢私下用武力解决问题。秦朝法令讲究的是纪律严明,禁止私下斗殴,楚人当然接受不了。而且楚国是山东六国中面积最大的一个,中国南部的大多数土地原来都属于楚国,所以楚人就成为秦朝建立以来最大的不稳定因素。当时就有一句预言叫“楚虽三户,亡秦必楚”,意思是楚国哪怕只剩三户人家,最后灭亡秦朝的也一定是楚国。陈胜、吴广在起义以后建立的政权,名称就叫“张楚”,意思是张大楚国的势力。

汉武帝即位以后,也面临着国家法律和地方风俗之间的矛盾。你可能要问了,不对啊,汉武帝即位以前,汉朝还有好几个皇帝呢,汉高祖、汉惠帝、汉文帝、汉景帝,怎么要等到汉武帝才来解决这个问题呢?这是因为汉高祖刘邦采取了一种权宜之计,在原来秦国的本土,也就是关中和巴蜀地区 ,继续沿用秦国的法律。原山东六国地区全部分封给诸侯王,中央政府允许他们根据当地的文化风俗,自己制定法律,进行统治。这样一来,法律和文化不兼容的问题就被暂时回避了。

那为什么到了汉武帝时期,这个问题又重新冒了出来呢?这是因为形势发生了变化。山东地区的诸侯国势力坐大了,就会挑战中央政府。汉武帝的父亲汉景帝在位期间,就爆发了著名的“吴楚七国之乱”。以吴国为首,七个诸侯王起兵造反。最后汉景帝派名将周亚夫平定了叛乱。汉武帝即位以后,为了削弱诸侯王的残存势力,推行了“推恩令”的政策,就是允许诸侯王将自己的封地进一步分封给自己的子孙。这样诸侯王的领土就越封越小,最小的封国只有一个县,对中央政府根本构不成威胁。同时,中央政府还向这些地区派出官员,推行中央政府的法律。这时,秦朝建立以后的状况再次出现,历史似乎又走入了死胡同。

这个时候,有一个人横空出世,他就是董仲舒。董仲舒曾向汉武帝建议,压制其他学派的发展,只扶持儒家一家,这就是所谓的“独尊儒术”。这个董仲舒我们只闻其名,却不太清楚他的底细,他到底是什么人呢?其实,董仲舒最重要的身份是一位公羊学家,也就是《公羊传》的传人。“公羊”是一个姓。《公羊传》的作者据说是战国时期的齐国人公羊高,他的老师是子夏,子夏的老师就是孔子。《公羊传》是一部专门解释《春秋》的经典。

《春秋》为什么需要解释呢?因为孔子在修订《春秋》的时候,使用了所谓的“春秋笔法”。春秋笔法的特点是“一字褒贬,微言大义”,就是把价值判断隐藏在微小的字眼当中。后世要想把握孔子的意图,就需要做出解读,于是出现了好几个解读的版本,《公羊传》就是其中的一个。

不过后人在解读孔子的时候,往往夹带私货,表达自己的观点,《公羊传》也是如此。《公羊传》的核心观点有三个,第一个叫“大一统”,就是追求国家在政治和文化上的高度统一,这一点正合汉武帝的胃口。那要怎样实现统一呢?这就引出第二个核心观点,叫作“以德化民”, 就是用道德去教化人民,统一社会的道德观念。那这个标准要到哪里去找呢?《公羊传》还有第三个核心观点,叫作“《春秋》为汉制法”,意思是《春秋》这部书是孔子留给汉朝的法典。董仲舒认为,汉朝应该用儒家道德观念去指导立法,再把这种法律推向全国,统一人民的道德观念,这样法律和文化就可以相互配合,逐渐兼容了。

你可能会问了,为什么儒家化的法律就能被普遍接受呢?因为儒家道德观念是当时各地文化的最大共识。秦朝以前的周朝实行宗法制度,也就是用血缘关系来组织社会,所以人们普遍看重乡土亲情。我们看西楚霸王项羽,当年进了咸阳,总想着衣锦还乡。他在临死之前还在感叹,无颜见江东父老。秦朝想把人们的认同对象从家族变成国家,这样才能巩固统一。但这也带来一个副作用,那就是秦朝的法律缺乏人情味,引起各地人民的抵触。而儒家继承的是周朝的主流文化,看重伦理亲情。汉武帝采纳董仲舒的意见,给法律注入了儒家的人情味,法律里面也就蕴含了各地的共识,法律的统一也就可以实现了。法律统一以后,就可以塑造人们的观念和行为,各地文化风俗就可以逐步统一了。

董仲舒不仅提出了建议,还参与了法律的修订,拉开了法律儒家化的序幕。董仲舒为此写了一本书,叫《春秋决狱》。“春秋决狱”,就是就是用《春秋》来审理案件。本期音频开头,我为你举过一个春秋决狱的典型案例,这里我再说一个例子。张小三的父亲张三和李四打架,李四拔出刀来想杀了张三,张小三情急之下拿起棍子想去打李四,结果不小心打伤了父亲张三,这时应该怎么给张小三定罪?这要按秦朝的法律,张小三是故意伤人,但是董仲舒引用了《春秋》里的一个故事。许国的国君生病了,他的儿子给他奉上汤药,结果国君喝了汤药就死了。儿子虽然有过失,但动机是担忧父亲的病,所以应当赦免他。现在张小三虽然打伤了父亲,但他的动机是救自己的父亲,所以应判无罪。

你看,这是不是比秦朝的法律更有人情味?其实,所谓的“人情味”,背后是对亲情的尊重。这种观念渗透进了汉朝的法律条文,比如汉朝法律规定,对于未成年人和老年人一般不追究刑事责任。不追究未成年人是因为他们不懂事,不追究老年人则是因为他们年老力衰,应该受到优待。除了杀人和伤人以外,对其他行为都不用负责。你看,这和今天的法律观念大不一样,背后体现了儒家“尊老爱幼”的道德观念。汉朝法律中还有一个规定,叫“亲亲相隐”,具体是指,直系三代血亲和夫妻之间,除了谋反这样的大罪,有罪应当相互包庇,如果去向官府告发,反而要被判刑。这条规定来自孔子提倡的“父为子隐,子为父隐”,就是父子之间应当相互包庇隐瞒,这也和现代的法律观念相抵触,反映了儒家对于亲情的尊重。

汉武帝开启了法律的儒家化进程,《汉书》中提到,汉武帝时期被修订的法律一共有三百五十九章。儒家化的法律被推向全国,收到相当的成效。全国的法律和文化开始朝着大一统的方向发展,儒家和法家也开始相互交融。但是在西汉后期,儒法两家再次开战,儒家甚至引发了一场革命,导致了西汉的灭亡。我们都知道,西汉亡于王莽篡位,那王莽应该是个奸臣吧?《汉书》中却说,王莽这个人生活简朴,礼贤下士,儒家弟子都纷纷上书请求王莽当皇帝,唯恐他不答应。这背后其实就和儒家的革命有关。接下来,我就带你回顾西汉后期这场儒家革命的前因后果。

我们还是从《公羊传》说起。我在前面提到,《公羊传》有一个核心观点,叫“《春秋》为汉制法”,就是说《春秋》是孔子留给汉朝的法典。这个观点曾经帮了汉武帝的大忙,但这背后其实还暗含着一个逻辑,那就是儒家的政治才是尽善尽美的,国家应该用道德教化去取代刑罚。汉武帝虽然为汉朝的法律添加了儒家的成分,但这还不完美。完美的状态应该是,老百姓都被教育得很有道德,国家不用靠刑罚去吓唬老百姓,社会也能运转得很好。公羊家认为汉朝应该以此当成目标,他们把这个称为“拨乱反正”,就是要告别乱世,回归正道。

公羊家的想法,和汉武帝并不一致。在汉武帝看来,道德教化是有用的,但刑罚也不能少,不然皇帝就没法统治了。不过,公羊家在汉武帝时期登堂入室,势力越来越大。等汉武帝一死,公羊家就跳了出来,开始攻击汉朝的制度,于是发生了著名的“盐铁之议”。

盐铁之议的核心议题是盐铁官营政策的存废。这个政策是汉武帝下令实施的,内容是国家垄断食盐和生铁的生产和销售,主要目的是给国家创收,同时打击豪强势力,因为盐铁是豪强收入的主要来源。当时主张废除盐铁官营的,是公羊家的儒生,主张坚持盐铁官营的是御史大夫桑弘羊,他本来就是这一政策的制定者。你可能觉得,盐铁之议是一场经济工作会议,其实这是一场关于政治路线的论战,是儒法两家再次开战的标志。儒生们认为,盐铁官营是国家在追求利益,这容易败坏社会风气,让百姓也变得贪婪。所以,废除盐铁官营,是用道德教化人民的重要一步。桑弘羊认为,盐铁官营有利于增加收入,打击豪强,保持国家对社会的控制力。这代表的其实是汉朝制度中法家的那一面,因为法家一直主张加强国家对社会的控制。

但儒生们并没有如愿,这场会议之后,盐铁官营政策基本得到了保留。儒生们非常不满,甚至想要推翻汉朝。当时有一个叫眭弘的公羊学家向汉昭帝上书,里面有这么一句话:“汉家尧后,有传国之运。”意思是汉朝皇帝是尧的后代,尧就是尧舜那个尧。你大概会说,尧是有名的圣君,这句话是在赞扬汉朝啊。其实重点在后半句“有传国之运”。尧最后把位子让给了舜,这叫“禅让”。汉朝皇帝是尧的后代,也应该找一个贤人,把位子让出去。这个眭弘也真是胆大,最后被大将军霍光下令处死了。

汉昭帝死后,汉宣帝即位,他看到公羊家已经成为政权的隐患,于是决定采取措施,加强皇权。他召集儒家学者,在石渠阁开了一次会。石渠阁位于西汉皇宫未央宫的北边,是存放图书、档案的地方。这次会议的成果,是决定扶植《谷梁传》,打压《公羊传》。

《谷梁传》又是什么呢?它和《公羊传》一样,也是一部解释《春秋》的著作。 “谷梁”也是一个姓。据说孔子的弟子子夏把这本书的内容口头传授给谷梁赤,谷梁赤事后又整理成文字,于是有了《谷梁传》。不过,很多学者都认为,《谷梁传》其实是西汉时期才冒出来的。历史学家顾颉刚甚至认为,《谷梁传》根本就是对《公羊传》的山寨,“谷梁”和“公羊”在当时的发音都差不多。好比杭州的张小泉剪刀很有名,就又冒出来王小泉剪刀。这么一本来历不明的书,汉宣帝为什么那么重视它呢?一个重要原因是《谷梁传》提出了一个核心思想,叫作“王者,民之所归往也”,就是百姓应该无条件地服从君王。汉宣帝觉得这种思想刚好可以压制公羊家,于是大力支持《谷梁传》,提拔《谷梁传》的传人。但这恰恰打开了潘多拉的魔盒。

为什么呢?因为《谷梁传》还有一个重要思想,叫作“以礼为治”,就是用周礼来治理国家。周礼是周公制定的一套行为规范,大到治国理政,小到饮食起居,周礼中都有详细的规定。到了春秋时期,社会结构越来越复杂,超出了周礼的规定,周礼也就逐渐失灵了,这就是所谓的“礼崩乐坏”。不过儒家还是相信,周礼是一套完美的制度,要恢复周礼,才能天下太平。需要注意的是,对于周礼,《公羊传》和《谷梁传》的观点并不一样。《公羊传》认为周礼确实重要,但等到人民的道德水平提高了,周礼也就自然而然恢复了。《谷梁传》却认为,只有通过周礼,才能实行道德教化。所以法律儒家化那套都是邪路,直接恢复周礼才是正道。这种理论又被称为“托古改制”,就是推翻汉朝的制度,恢复周礼。汉朝的形势早已和周朝大不相同,时过境迁,恢复周礼不过是一种空想。但这种空想在当时非常有市场,甚至影响到了太子。太子有一次对汉宣帝说,您应该多听儒生的意见。结果汉宣帝就发火了,说我们汉朝有自己的制度,叫作“霸王道杂之”,难道要听信儒生的话,恢复周礼吗?

所谓“霸王道杂之”,“霸道”就是法家,“王道”就是儒家。霸王道杂之,就是儒法并用的另一种说法。汉宣帝和汉武帝一样,也主张儒法并用。他意识到太子倾向于儒家,于是感叹,将来扰乱汉朝的,一定是太子。话虽如此,但他终究没能下决心废了太子。太子就是后来的汉元帝,他即位以后,果然大量任用儒生,开启了改制运动的序幕。不过,改制在当时推进得很缓慢,这主要是因为外戚势力的阻挠。外戚们大多生活奢侈,儒生们却主张节俭,经常和外戚产生冲突,也就经常受到外戚势力的打击。

但历史总是比小说更精彩。儒家改制的主要阻碍是外戚势力,到了西汉末年,却出现一位热心支持儒家的外戚,他就是王莽。王莽和其他贵族子弟不同,严于律己,而且真心相信儒家的改制理论,于是儒生们都把他看成是救星。在儒生们的支持下,王莽篡夺了汉朝的权力,并将“托古改制”运动推向高潮。这时,又有一本书开始发挥重要作用,那就是《左传》。

《左传》的全名叫《春秋左氏传》,它和《公羊传》《谷梁传》一样,也是对《春秋》的解释。《左传》的作者是鲁国史官左丘明,他和孔子是好朋友。《左传》这本书一度失传,在汉朝才重见天日。秦始皇曾经下令焚书,烧掉的主要是儒家的经典,《左传》也在其中。汉武帝统治后期,有一个叫鲁恭王的诸侯王,为了扩建王宫,就把孔子的故居给拆掉了,结果墙壁里找到很多藏书,其中就包括《左传》。儒生们认为,孔子在《春秋》中对周礼做了很多记录,《左传》针对这些记录做出了详细的解释。而且左丘明和孔子是同时代的人,他的解释是相对可信的。这些解释恰好为恢复周礼提供了根据。

王莽这个人加上《左传》这本书,引发了一场闹剧。这场闹剧的结果证明,托古改制不过是空想。比如王莽下令恢复周朝的井田制,对全国土地进行重新分配,那些占有大片土地的人,要自觉把土地分给乡亲们,不然就抓起来,结果当时的监狱里住满了人。而且你想啊,地方上谁的土地最多?当然是那些有钱有势的豪强。结果豪强们就纷纷起来造反,把王莽的新朝给推翻了。

王莽的失败是“托古改制”运动的必然结局。这场运动是儒家对法家发动的进攻,儒生们想要去除汉朝制度中的法家成分,用空想取代了现实,用“恢复周礼”的口号打断了儒法合流的进程。在王莽引发的动乱被平定以后,光武帝刘秀又重新接过了历史的接力棒。下面我将带你进入最后一部分的内容:刘秀是怎样完成儒法合流的?

东汉建立之际,儒生们刚经过动乱,头脑清醒了过来,意识到法律儒家化比恢复周礼更为现实。在这种形势下,主张法律儒家化的《公羊传》重新登上历史舞台。刘秀曾经召见过一位名叫钟兴的公羊学家,向他请教《春秋》的大义,还请他做太子的老师,这等于公然表示了自己推崇《公羊传》的立场。

但是,《公羊传》虽然没说要恢复周礼,但也经常批评汉朝的制度,这该怎么应对呢?刘秀找到了一个有力的思想武器,那就是谶纬。所谓谶纬,是谶语和纬书的合称。谶语是对未来的预言,纬书是一堆神话传说,宣扬帝王将相出世都是上天的安排。谶纬和儒学有一定关系,它经常假托孔子之口来发表观点,但谶纬本质上是经过统治者改造后的儒学,目的是为统治者辩护。而且谶纬还带有浓厚的神秘主义,这在今天看来荒诞不经,但当时的人却很相信。

刘秀特别重视谶纬,甚至在诏书中都要引用谶纬。儒生要再敢批评汉朝的制度,刘秀就会借谶纬来压制他们。于是,东汉的文化氛围发生了变化。历史学家吕思勉说过这样一句话,中国文化在西汉和东汉之间发生过一次大的转变。西汉时能听到读书人攻击政治的声音,东汉时这种声音就渐渐听不到了。这种文化氛围有利于皇帝的统治,使东汉朝廷能够更加从容地将法律儒家化进程推向深入。

东汉时期,法律儒家化取得了不少成果。比如当时有一个名叫陈忠的大臣,上书请求增加这样一条规定:对那些母子、兄弟之间争着替对方去接受死刑的,可以免掉死罪。皇帝批准了他的建议。这条规定中的儒家色彩非常浓厚,在儒家眼中,法律的最终目的不是吓唬人民,而是“教化”,就是教导人民遵守儒家道德。东汉时期还产生了一种现象,叫作“以经注律”,就是引用儒家经典来注释法律。某些注释还获得了国家认可,具有法律效力。《晋书·刑法志》中记载,东汉时期引用儒家经典注释法律的一共有十几家,他们写的注释中具有法律效力的一共有两万六千二百七十二条,七百七十三万两千两百多字。可见,引经注律在东汉已经不是个别案例,而是一种大范围的社会现象。

法律儒家化的持续推进,带来了儒法两家的最终合流。从秦始皇焚书,到汉昭帝时期的盐铁之议,再到王莽的托古改制,儒家和法家这对老冤家来回斗了好几个回合。历史就像一个钟摆,在儒法两家之间来回摇荡。而到了东汉,曾经水火不容的儒法两家却渐渐融合到了一起。东汉的很多儒家士大夫都精通法律,比如有一个名叫钟皓的大学者,在家开班教学,学生有一千多人。他主要使用两本教材,一本是儒家的《诗经》,另一本就是汉朝的法律。到了东汉末年,有一个叫王粲的名士,建安七子之一,他写了一篇文章叫《儒吏论》。文章里面有一句话叫“吏服训雅,儒通文法”,意思是官吏也懂得儒学,儒生也精通法律。你看,儒家和法家已经合流了。这种合流是法律儒家化带来的成果。

法律的儒家化在东汉以后继续推进,在隋唐时期变得更为成熟完善。唐高宗李治在位期间修订了一部法典,名叫《唐律疏议》,其中提到了一条重要的立法原则,叫“德礼为政教之本,刑罚为政教之用”。意思是法律的根本目的是教化,道德是教化的根本,刑罚是教化的手段。这个原则既承认儒家道德的地位,也不否认法家刑罚的价值,可以说是儒法合流的缩影。

《唐律疏议》中还规定了“十恶”,这个特别值得一说。我们都听过“十恶不赦”这个词,这里的“十恶”可不是“十分罪恶”的意思,而是“十大罪恶”。这十大罪恶是法律中明确规定的,除了谋反这样的大罪以外,还包括“不孝”和“不睦”。“不孝”就是不善待父母,“不睦”就是不善待家族中的亲属。你看,这两项在今天一般都属于民法管辖范围,国家一般只会出面调解,但在古代,这可是国家明文规定的大罪,要受到严厉的惩罚。我们今天所谓的“道德”,往往是指个人的修养,但在古代,道德是一种治理国家的方法和技术。所以,所谓的“以德治国”和“以法治国”,在古代其实本就是一回事。道德就是法律,这背后其实是儒法两家从斗争到合流的长期历程。

好的,这本书就为你讲到这里,下面总结一下今天的知识点。

第一,儒家和法家从斗争到合流,主要是通过法律的儒家化。汉武帝时期是法律儒家化的开端。汉朝当时面临着法律和文化不兼容的问题,于是汉武帝采纳了董仲舒的意见,按照《公羊传》中提出的“以德化民”思想,开启了法律儒家化的进程。

第二,西汉中后期,儒法两家又陷入了斗争,法律的儒家化进程一度被打断,这是因为《谷梁传》中恢复周礼的空想暂时成了主流。《左传》的重新发现为这种主张提供了依据,王莽的出现也促使这种主张被付诸实践。于是在儒生的支持下,王莽发动了“托古改制”运动,引发了灾难。

第三,东汉时期,经过灾难洗礼的儒生冷静了下来,开始意识到法律儒家化比恢复周礼更为现实。于是光武帝刘秀一边用谶纬压制儒生的批评意见,一边重新推崇《公羊传》,将法律儒家化推向深入。这带来了儒法两家的最终合流。古代中国的“以德治国”和“以法治国”经常是一回事,这背后是儒法两家从斗争到合流的历程。

撰稿:卞恒沁 脑图:摩西脑图工作室 转述:金北平

划重点

1.汉武帝采纳董仲舒意见,遵循《公羊传》思想开启了法律儒家化的进程。

2.西汉中后期《谷梁传》恢复周礼的空想成了主流,《左传》的重新发现为此主张提供依据,王莽的出现也促使此主张被付诸实践。

3.东汉时,儒生开始意识到法律儒家化比恢复周礼更为现实。光武帝用谶纬压制儒生,并重新推崇《公羊传》,深入推行法律儒家化。