《“自然”之辩》 刘玄解读

《“自然”之辩》| 刘玄解读

关于作者

杨治宜,美国普林斯顿大学文学博士,现任德国法兰克福大学汉学系青年教授,研究比较文学、美学和中国古典诗歌,是苏轼美学和伦理学理论研究的专家。她曾经在重要汉学刊物发表论文多篇,学术观点在国内外汉学界有相当影响。著有《Dialectics of Spontaneity : The Aesthetics and Ethics of Su Shi (1037-1101) in Poetry》;译有柯马丁《秦始皇石刻:早期中国的文本与仪式》(合译)。

关于本书

本书讨论了苏轼文学创作背后的佛、道等思想资源,又通过苏轼写牡丹和名石的诗歌阐发了对自然美的争辩,最后落在他晚年和陶诗及丹学上。她把苏轼几经贬谪的命运和各种带有象征性的意象联系在一起,展现了苏轼的审美、创作以及他在有限的肉身与无限的自由之间的挣扎。

核心内容

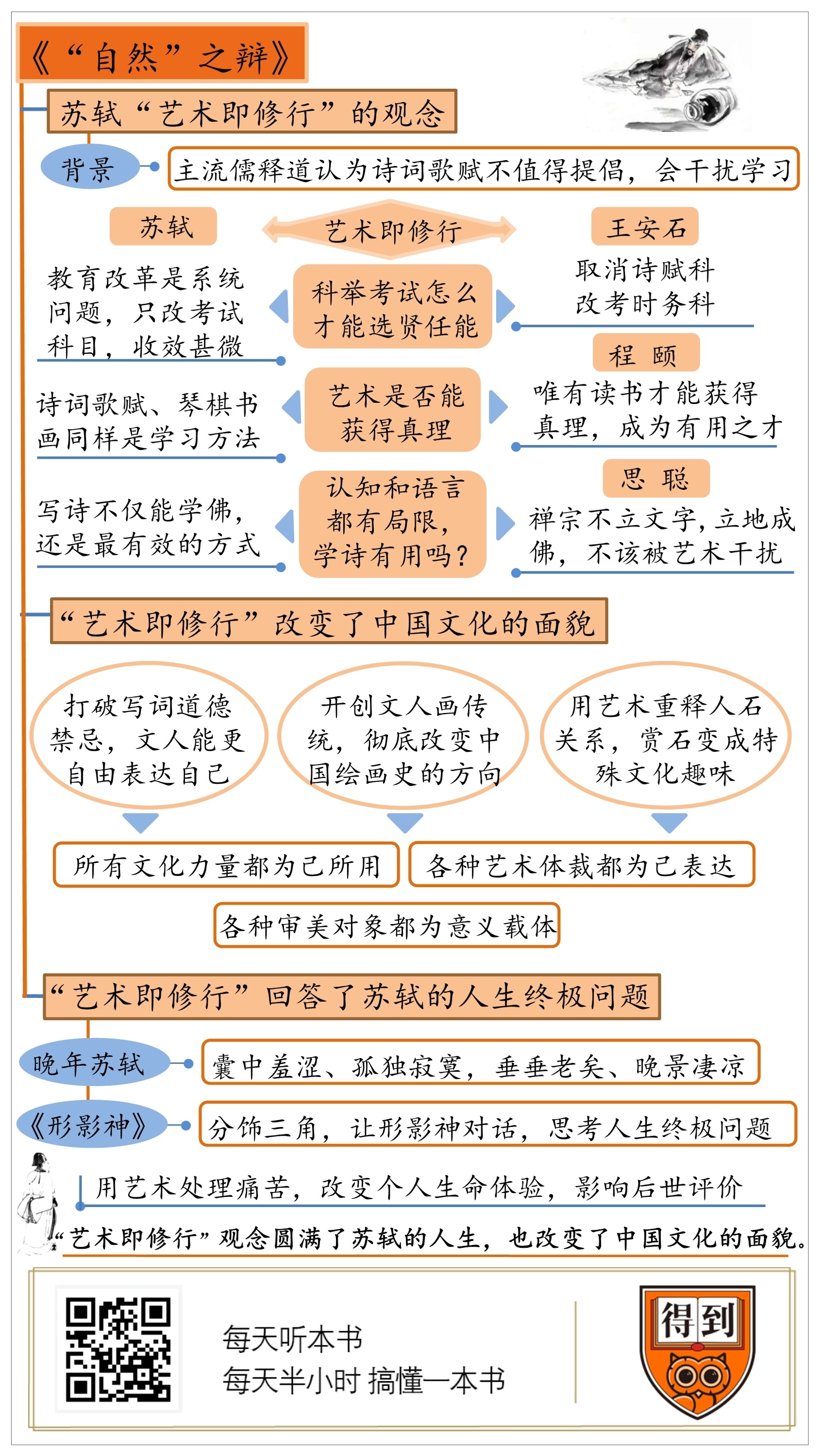

苏轼提出了艺术即修行这个观念,就像一组代码给中国文化做了系统升级。它的影响是多方面的,开拓了艺术的版图,打通了技巧的边界,让日常生活中的事物都能成为审美的对象。因为这个观念,苏轼才能在几乎所有重要的艺术门类中都做出了重要的贡献。这个观念也让他获得了个体人生的圆满。即便是身处常人看来非常悲惨的境遇,苏轼依然用诗把悲苦的晚年变成了流动的美好瞬间。安贫乐道从他开始,成了一种真切的内在感受,铭刻在我们的文化记忆中。这就是我们觉得苏轼可亲可爱的根本原因。

你好,欢迎每天听本书。本期音频我想给你讲一本研究宋代大文豪苏轼的书,叫《“自然”之辩》。

苏轼,你应该很熟悉了。要说他的成就,相信你可以列出一个长长的清单:他是诗人、词人、古文家、书法家、画家、收藏鉴赏家,而且在这些领域都有开创性的功劳。上学的时候我们都学过词有豪放和婉约两派,豪放派就是苏轼开启的。除了文学艺术上的成就,苏轼也是北宋政坛的重要人物,还在儒释道三大思想体系中都做出了贡献。当然,你熟悉的苏轼还是一位美食家,好多名菜都是以他的名字命名的。所以民国学者林语堂会满怀激情地写了一本《苏东坡传》,因为他实在太喜欢苏轼了。确实,像这样一个充满创造力,还特别有情趣的天才,谁不喜欢呢?每天听本书已经解读过这本《苏东坡传》,建议你听完我今天的解读,也去听听民国大师笔下苏轼精彩的一生。

那既然已经有一本介绍苏轼的书了,你今天为什么要再花时间听这位青年学者写的苏轼呢?这么说吧,如果说林语堂写了苏轼是一个什么样的人,那本书的作者杨治宜则给出了她的解释,告诉我们苏轼为什么能在众多领域,都取得如此高的成就。

过去,人们一般会分散地看苏轼在各个领域的作为,这样就会觉得他这个人挺矛盾的。比如说,他在文学艺术上经常大胆提出创见,但是在政治上又是个保守派。而在青年学者杨治宜看来,苏轼的行为、爱好、成就,甚至他的人生观,背后有一套完整统一的思想,核心就一句话——艺术即修行。你可别小看这五个字,它就像一串代码,更新了中国文化的底层系统,此后1000年 来中国文化的面貌都随之改变。

本期的解读中,我想分三部分来解释这个问题:第一、苏轼为什么要提出艺术即修行?第二、为什么说这个观念改变了中国文化的面貌?第三、为什么说这个观念帮苏轼找到了人生终极问题的答案?

很多重要的思想观念,都是因为反对时代主流观念做出的应激反应。苏轼倡导艺术即修行,就是因为当时很多人觉得,诗词歌赋,或者琴棋书画这些艺术不是修行方式,因为它们不能让你获得知识。修行,用现在的话说就是学习,学习的目的是什么呢?说得轻一点是提高自己,说得重一点就是彻悟,也就是获得真理。在儒家是成圣,在道教是成仙,在佛教就是成佛。

你可能觉得,这三家说的修行肯定不是一个意思,但是在苏轼那里三家思想是可以打通的。而且,不只是苏轼一个人这么想,打通儒释道三家思想的传统从魏晋时期就开始了。曹魏的王弼就说,别看儒家说的事都特别琐碎具体,儒家思想本质上来说跟喜欢讲大道理的道家差不多。这不就是在寻找儒家和道家思想底层逻辑的共通点吗?到了唐代,人们就已经会混用三家的思想方法了。唐代文人韩愈有一篇文章《原道》,他在文章里批评佛教的心性观,其实就是借佛教的理论框架来说明儒家的立场观点。在这些文人看来,三家思想殊途同归。不同的道路,就是不同的学习方法。那么该选哪条路呢?儒释道三家是当时的主流思想,它们的学习方法可谓五花八门,但是有一点是相通的:三家中都有人觉得诗词歌赋、琴棋书画肯定不是值得提倡的学习方式,而且还可能干扰纯粹的学习。

下面我想请你假想这是一场辩论赛。我们来看看苏轼怎么在反驳主流观念的过程中,形成了自己的思想。辩题就是艺术即修行,苏轼是正方,反方有三个人,分别是跟苏轼同朝为官的王安石、程朱理学的创始人程颐,和他的好朋友僧人思聪。

王安石和苏轼的争端在于科举考试怎么才能选贤任能。在北宋,普通学子学习的首要目的当然是考科举求功名,所以学习方法的问题也就是考试政策的问题。王安石刚开始变法就拿科举开刀,取消了诗赋科,改成考看起来更实用的时务科。有点像今天公务员考试不会考写诗,要考申论。王安石觉得写诗是艺术创作,对实际工作没什么帮助,就该取消。他这么做是看到了科举的局限——考的跟用的根本是两回事。

苏轼专门写了一篇奏折跟王安石唱反调,理由就三个字:没必要。苏轼觉得,教育改革是系统问题,除非王安石能把教育体制和选拔渠道都改了,否则只改考试科目,注定收效甚微。而且,时务科也是写文章,跟写诗作赋没有本质区别,都不能证明实际工作能力,也都可以展现综合思维能力,所以改科目只是瞎折腾。历史似乎证明苏轼是对的,王安石小修小补的变法,最终以失败告终。

那么,如果来一场彻底的教育改革,问题是不是就解决了呢?这时候,反方二辩程颐登场了。我们知道,程颐开创的程朱理学在后来的一千年中逐渐成了中国思想的主流,后来科举考试确实取消了考诗赋,参考书也是理学规定的儒家经典“四书五经”。而理学家跟王安石的思想在很多方面都是一致的,最重要的是,他们也一样反对学诗词歌赋和琴棋书画。

理学家认为,真理就在圣贤书里,读圣贤书就能获得真理,成为对国家有用的人才。所以,理学家眼中学习的正路只有一条,就是读圣贤书,然后依照圣人的标准磨炼品行。写诗、画画这些艺术手段不仅没用,还可能有害。当整个社会都接受理学的时候,理学的弊端就显现出来了。理学家把人生的目的局限在一条路上,读圣贤书成为道德高尚的人。所以在晚明严格遵守理学规范的士大夫家里,夫妻之间甚至连话都不多讲一句,可以说连起码的人情味都没有了;而对于有七情六欲的普通人来说,做到理学家眼中的圣人太难了,有些人干脆就放弃了。晚明社会的另一面是奢靡淫乱之风盛行。

有了理学做参照系,我们就更能体会到苏轼的意义。今天来看,苏轼的思想跟程颐开创的程朱理学在基本逻辑就完全相反,他代表的是另一条思想道路。底层逻辑不一样,倡导的学习方法当然也不一样。苏轼就觉得诗词歌赋、琴棋书画都是学习方法,跟读圣贤书没有本质区别。

你可能觉得,这样说服力还不够。为了证明这个观点,苏轼还借用了佛教的一个概念——方便法门。要想说明白这个问题,就需要反方三辩——僧人思聪出场了。思聪是诗僧,属于禅宗。禅宗的修行方法,给我们普通人的印象是挺粗暴的,当头棒喝,立地成佛。这是因为,禅宗也一样承认认知和语言有局限。是不是跟苏轼的观点差不多?

但是这种想法有一个弊端,会让人陷入怀疑论。既然语言表达不了真理,那看书还有什么用呢?所以禅宗有不立文字的说法。不立文字,当然也不该写诗了。实际上,僧人写诗就是两头不讨好。文人会讽刺僧人没有日常生活经验写不好诗,而当时佛教内部又认为写诗犯了清规戒律。那么,写诗就不能成为学佛的方式吗?

你看,这个问题是不是跟前面理学家的问题如出一辙?文人学习应该专心读圣贤书,僧人学佛应该专心佛学,文学艺术都是无用的干扰。苏轼给思聪写了一篇文章,就是想帮喜欢写诗弹琴的思聪解决这个困惑。当然我们也可以说,苏轼是借劝慰思聪提出自己的观点。他的观点就是:写诗不仅是学佛的方式,而且还是最有效的一种方式。

苏轼和禅宗的共同点是承认认知和语言有局限。既然靠语言没办法彻悟,那就得借助其他方法,这就是佛教中方便法门的意思。这个道理其实不复杂,他山之石可以攻玉,不能直接达到目的,就采取迂回战术。作者用现代心理学的观点做了解释。比如静坐,因为意识不完全受控制,所以人其实很难不起杂念。直接告诉自己“集中意念吧,集中意念吧”,不仅没用,反而可能适得其反,心里更乱了。但是,通过一些模式化的动作,集中意念就会相对简单一点。作者认为,这种模式化的动作,就可以理解成方便法门。

任何学习方式都可以成为方便法门。造像、图像、学术、冥想、瑜伽,甚至是实用的手艺,都能抵达同一个终点,就都是修行方式。既然如此,写诗或者其他的文学艺术又有什么不同呢?所以苏轼说,思聪先学琴,再学书法,然后写诗,不仅没有错,反而对他理解佛法大有帮助。

如果说诗歌能够在某种意义上揭示真理,正是因为它采用了艺术的表达方式,更新了我们对这个世界的认知。更重要的是,伟大的艺术表达并不是一次性的,它会成为一种共识。比如说,屈原用植物来比喻人的品格,后来就成了中国文化中的一种思维方式。我们今天觉得竹子有君子品格,菊花象征高洁,都是这种思维的延续。所以说,伟大的表达会改变人的思维。学习写诗,就是通过磨炼表达来磨炼思维。其他的艺术,像音乐、绘画,也是一样的道理。这就是艺术能成为修行方式的原因。

辩论结束,第二部分我们要说说艺术即修行这个观念,怎么改变了中国文化的面貌。我们说了,这五个字就像一组代码,更新了是中国文化的底层系统。就像手机的系统升级了,其他的应用程序也要跟着升级,中国文化的面貌也就因此改变了。

就拿宋词来举例。词本来是勾栏瓦肆里歌女唱的歌词,君子不该写词。就算他们觉得词是一种很好的文体,也很难突破道德禁忌。那如果接受了艺术即修行这个观念呢?既然各种艺术体裁都一样可以通向真理,词跟诗就没什么区别了。所以苏轼说,词也一样可以言志,文人也能用词表达自己。你可以这样理解,苏轼的这句话打破了写词的道德禁忌,所以文人就可以更自由地使用这种文体了。

苏轼还开创了文人画的传统,这也跟艺术即修行这个观念有关。因为修行的终点是相同的,学书法不只是要把字写好,学画画也不只是为了画得好看,更重要的是在学习的过程中,获得领悟,接近真理。既然终点相同,过程就应该就是相通的,这样一来,艺术技巧也应该是相通的。所以苏轼会说书画同源,就是说应该用书法的技巧来画画。这种画就叫文人画。苏轼提出这个观点之后,中国绘画史的方向彻底变了,像《清明上河图》那样写实的风格后来中几乎看不到了。之后1000年的中国绘画史,主体就是文人画的历史。

不要忘了,北宋之后,中国思想的主流可是理学。如果完全顺着理学家的思路发展,人人都应该只读圣贤书,抛弃琴棋书画,那中国文化得变得多单调啊。所以说,苏轼所代表的这条文化支流,最重要的意义就是让中国文化保持丰富多元,我们可以用艺术的眼光来看待一切事物。

苏轼自己就是用艺术的眼光看待一切生活中的事物。所以你会觉得,他吃肉,都比别人吃得有滋味。在中国文化中,有一种东西经过他这种创造性转化,成了一种特别有特色的文化现象,就是赏石。赏石就是把石头当成审美对象来欣赏。中国人对石头的偏爱最早可以追溯到先秦,你在博物馆里应该见过很多配饰、祭祀用品的先秦玉器,说明那个时候人已经懂得欣赏石头的美了。不过,那时候石头只是普通的观赏对象,宋代以后,赏石才变成了一种特殊的文化趣味。特殊在哪儿呢?对中国人来说,赏石不只是在看石头美不美,而是要跟石头交流。这就是在用艺术的眼光看待石头。

在这场观念变化中,苏轼发挥了至关重要的作用。因为他开创了这种表达方式,用艺术的表达重新阐释人跟石头的关系。他在诗文里把石头当作人,给石头赋予人格,让它们获得人性。这样人就可以跟石头交朋友,跟他们称兄道弟,甚至叩拜他们了。

苏轼有一首诗叫《咏怪石》。一开始,诗人嫌石头没用,打算扔掉石头,石头只好为自己辩护。辩护的基本观点就是庄子说的无用之用。石头说,自己有无用之用,还嘲笑其他的石兄石弟,说他们为了在这个世界上有用武之地,就得伤残破碎,但自己却不需要。在庄子那里,这种无用之用是审美价值。但是苏轼觉得这还不够。他讲了四个古代石头的神奇故事,就是想说明石头有灵性、有道德追求,而且可以跟人沟通。比如说,在秦始皇驾崩之后,人们想把一块石头运过去给秦始皇修建陵墓,但是不管人们想什么办法都搬不动这块石头。你看,这是一块有自我意识、有个性的石头,他在主动表达自己的道德判断。

通人性的石头,这个意象在中国文化中影响非常深远。比如说,米芾拜石就成了常用的典故。米芾这个人比苏轼年纪小十几岁,受苏轼影响很大,也特别迷恋石头。据说他因为爱石头不好好上班,差点被弹劾。有一次,他在官衙看到一块奇石,马上换上官服,手握着上朝用的笏板,郑重其事地给石头行礼。还有一次,他在河边看到一块怪石,居然当场跪倒,说:石兄,终于跟你见面了,我想见你已经有二十年了啊!这种表达方式一直延续到《红楼梦》。《红楼梦》本来叫《石头记》,开篇讲的就是一块无才补天的没用石头。这块石头正因为没用才留在人间,因为无聊才想要去人间见识见识,才经历了后面所有的故事。

把石头当成知己,通过石头来表达自我,绝对是中国文化的一大特色。在这个问题上,苏轼功不可没。他用艺术的表达重新阐释了人和石的关系,让石头成了中国文化里独特的一种可以承载意义的容器。苏轼晚年,一直在案头摆着一块叫仇池的石头。在他眼中,这块石头既可以象征传说中的仙山,也可以象征他永远回不去的故乡,当然,更可以象征永恒时空。自然界中的石头在苏轼那里,变成了人类世界的镜像。

因为艺术即修行这个观念,苏轼可以把所有的文化力量都为自己所用,各种艺术体裁都能成为他的表达方式,各种审美对象都能成为意义的载体。今天来看,这是一次系统升级,改变了中国文化的面貌。不过对苏轼本人来说,后世的影响都是不可知的,他思考这些问题,初衷还是要找寻真理,参悟人生的真谛。最后一部分,我们要说的就是艺术即修行这个观点,怎么给了苏轼应对人生大起大落的力量。

晚年的苏轼,身处海南,囊中羞涩,最爱的人也不在身边,感觉自己垂垂老矣,或许要死在这里,简直就是晚景凄凉。面对难以接受的困境,人应该怎么办呢?这个问题太难回答了,不如写诗,通过诗歌的表达去参悟、去思考。

陶渊明就是这么做的。他有一首诗叫《形影神》,就是在诗中思考晚年和死亡。在这首诗里,形是形体的形,就像一个普通的人,一直哀叹人生短暂。影是影子的影,指的是人死后的名声。影很爱说大道理。他说,成仙不可能,长生也很难,既然必有一死,就应该遗爱人间。神是人的精神。神说,死后名声不重要,最好的境界,是“纵浪大化中,不喜亦不惧”。 就是不去计较,该干嘛干嘛。于是,他们仨聊了半天,最后觉得,想那么多干什么啊,不如喝酒去吧。

苏轼也写了一首《形影神》,他跟陶渊明一样,一人分饰三角,让形影神对话,同时,他也是在假装自己在跟陶渊明对话。在这种复杂的设定中,苏轼想要思考人生的终极问题。苏轼笔下的形认为,人生最大的恐惧就是未知,包括对死亡的恐惧。我们唯一能确定的只有一点,就是形影相随。你身后的名声,会被你生前的所作所为影响。但是,影不太瞧得起形,形所知有限,根本就不可能知道死后漫长的时间中会发生什么。比如说,你以为你做了一件好事后人就会夸赞你,其实不一定,人们也可能因此骂你,王安石不就是这样吗。后人可能会从你完全想不到的角度解释你、理解你。这时候,神跳出来调节影和形的矛盾。某种意义上说,苏轼接受了陶渊明的结论。他也认为,有限的形没办法计较无限的影。但是,苏轼又把结论向前推进了一步。陶渊明的意思是既然管不了那么多,那就该干嘛干嘛。那苏轼呢?他要积极地投身于现在,有点像类似我们说“活在当下”的意思。也就是说,该干什么还是要仔细想清楚的。

于是,在他那个时期的诗里,你会看到他写自己如何在晨风中梳头、如何在窗下午睡、如何在晚上用热水洗脚,全都是一些舒适惬意的细节。这些细节都是触觉体验,而且真实美好。只有完全放松身心,才能有这样细微、美妙的感受。就这样,苏轼用诗把艰苦的流放生涯,变成了连续的、流动的、美好的瞬间。形影相随,苏轼用艺术表达处理痛苦,改变了自己个人的生命体验,同时,也影响了后世对他的评价。

跟诗中的陶渊明对话,就是苏轼参悟人生的方便法门,用艺术的语言转化现实的痛苦,也是苏轼参悟人生的方便法门。他由此开创了一种可以说是全新的表达方式。安贫乐道,在颜回身上是一种外部视角下的评价;在陶渊明身上是一种自我评价;在欧阳修那里,是山水田园之乐;而到了苏轼,才变成了一种真切的内在感受。

喜欢苏轼的人多,误解他的人也多,我们今天的解读是不是一种误读,其实也很难说。或者,你可以这么理解今天的解读。我们顺着苏轼的思路去理解他的想法,正像他把陶渊明当作方便法门参悟人生,我们也是把苏轼当成方便法门去思考一些问题。

我们的结论就是,艺术即修行这个观念像一组代码给中国文化做了系统升级。它的影响是多方面的,开拓了艺术的版图,打通了技巧的边界,让日常生活中的事物都能成为审美的对象。因为这个观念,苏轼才能在几乎所有重要的艺术门类中都做出重要的贡献。这个观念也让他获得了个体人生的圆满。即便是身处常人看来非常悲惨的境遇,苏轼依然用诗把悲苦的晚年变成了流动的美好瞬间。安贫乐道从他开始,成了一种真切的内在感受,铭刻在我们的文化记忆中。这就是我们觉得苏轼可亲可爱的根本原因。

撰稿:刘玄 脑图:摩西脑图工作室 转述:杨婧

划重点

1.伟大的艺术表达并不是一次性的,它会成为一种共识。

2.自然界中的石头在苏轼那里,变成了人类世界的镜像。

3.安贫乐道,在颜回身上是一种外部视角下的评价;在陶渊明身上是一种自我评价;在欧阳修那里,是山水田园之乐;而到了苏轼,才变成了一种真切的内在感受。