《运动基因》 袁泽解读

《运动基因》| 袁泽解读

关于作者

大卫·爱普斯坦。美国知名作家,同时也是《体育画报》的著名记者,多年来一直专注研究体育和运动科学问题。

关于本书

这本书主要讨论了对于一名顶级运动员来说,天赋和努力到底有着怎样的关系。作者从现代遗传学和运动科学的角度出发,对这个问题进行了深入讨论。他认为,10000小时的刻意练习并不适合于每个人。同时,现代科学技术也可以帮助我们更好地认识所谓的“运动天赋”。

核心内容

第一,我们耳熟能详的“一万小时定律”、“刻意练习”这些主张,对一名顶级运动员的帮助到底有多大?

第二,从现代遗传学和运动科学的研究成果来看,我们该怎样去理解“天赋”?“天赋”在多大程度上能够被清晰地量化?

你好,欢迎每天听本书。我是袁泽。今天我要给你分享的这本书叫做《运动基因:非凡竞技能力背后的科学》。这本书主要讲的是,体育界的顶级高手是如何练成的。

一说到高手如何成功,尤其是在体育领域,相信很多人都会说,那些在各大赛事中叱咤风云的顶级运动员,他们之所以成功,无非就是两方面原因:一个是令人羡慕的天赋,还有一个就是坚持不懈地刻苦训练。

没错,在体育界,或者说在任何一个领域内,想要取得大的成功,在很大程度上,努力和天赋,二者都缺一不可。这是我们大多数人都能想到的答案。但是,我在读完这本书之后,有一个很强烈的感受,那就是,“努力+天赋=成功”这个答案,未免有些太简单,也太含糊了。有很多更加细致的问题,我们可能从来都没有去考虑过。

比如说,在不同的领域,对于不同的比赛项目来说,努力和天赋,它们的重要性都是简单的一半对一半吗?再比如,我们都知道,努力是很重要,很多人也都听过那个著名的“1万小时定律”,就是说在任何一个领域内,只要保持长时间的刻意练习,很大程度上就会成为该领域的高手。对于这个定律,是否所有人都同样适用呢?再比如,我们该怎样去判断一个人有没有天赋?“天赋”这个模糊的概念,能够被现代科学手段清晰地量化吗?

而这本《运动基因》,正好可以回答这些问题。可以说,这本书能够帮助我们很好地看清,至少是在体育领域内,天赋和努力到底有着怎样的关系?

这本书的作者是大卫·爱普斯坦。他是美国的一位知名作家,同时也是《体育画报》的著名记者,多年来一直专注研究体育和运动科学问题。

接下来,我将分成两部分为你解读这本书。第一部分,我们先来说说“努力”。重点来回答一个问题:我们耳熟能详的“一万小时定律”、“刻意练习”这些主张,对一名顶级运动员的帮助到底有多大?第二部分,我们再来谈谈“天赋”。从现代遗传学和运动科学的研究成果来看,我们该怎样去理解“天赋”?“天赋”在多大程度上能够被清晰地量化?

先来说第一部分,后天的“努力”,刻苦训练,对一个运动员的成功来说,到底有多大作用?

我们都熟悉的一万小时定律,大概是这样说的:“人们眼中的天才,之所以卓越非凡,并非天资超人一等,而是付出了持续不断的努力。10000小时的锤炼是任何人从平凡变成世界级大师的必要条件。”

纵观整个体育界,好像也确实如此。一名运动员,无论他从事的是哪种项目,无论他的天赋有多好,凡是取得重大成就的,大多都会经历大量的训练时间、超强负荷的训练强度。超级运动员训练有多努力,这里我们就不用再过多列举个案了。想要更好地认识到“1万小时的刻意练习”到底起着什么样的作用,我们可以换一个视角,重点来看看科学家们对此都做了哪些研究。

在20世纪40年代,有一位叫做格鲁特的心理学家,他还有一个身份,那就是荷兰的国际象棋大师。格鲁特在自己下棋和研究的过程中,对一个问题一直特别感兴趣:究竟是什么原因,使得大师级别的国际象棋选手,能够战胜一般的职业棋手?又是什么原因,让一般的职业棋手,能轻松碾压业余棋手?

通常情况下,我们都会认为,实力强大的棋手,之所以能够赢得比赛,是因为他们能够比一般的棋手想得更远,也就是我们经常听到的“走一步,想三步”。但是,事实并不是这样的。当格鲁特请大师级棋手和普通职业棋手分别讲述自己的比赛经验时,他发现,不同级别的棋手,在决策时考虑的步骤和招数,其实并没有什么太大的差别。那问题就来了,为什么大师级选手总能做出更优质的决策呢?

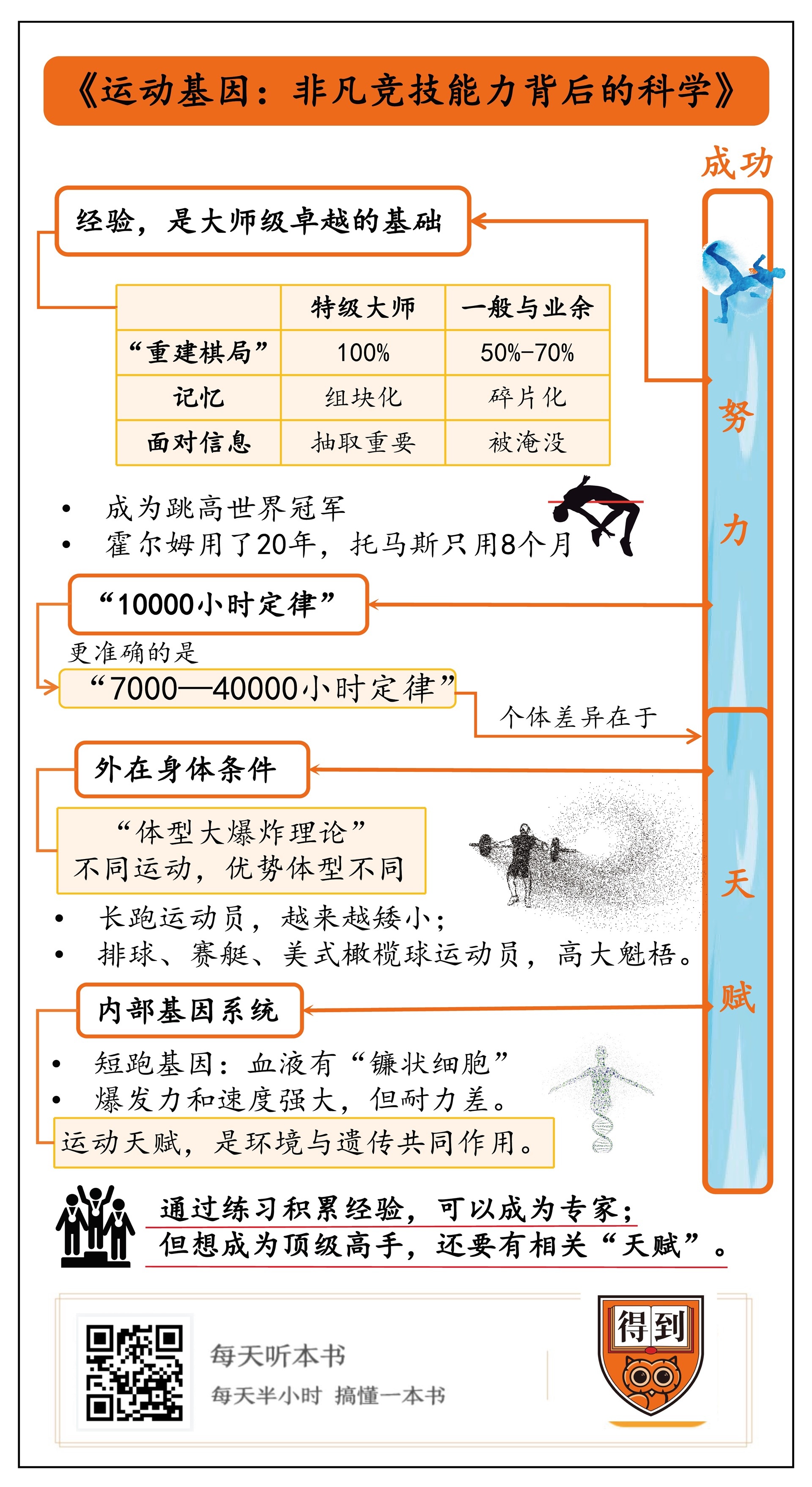

在进行过反复试验后,格鲁特发现,不同级别棋手的差距在于“重建棋局”的能力。他让棋手盯着一盘棋局的照片看上几秒,然后迅速撤掉照片,要求他们在空白棋盘上重建这个棋局。结果发现,结果发现,特级大师级选手在观察3秒后,就能准确无误地还原棋局。而一般的职业棋手,大概可以还原70%左右,业余选手只能还原50%左右。还有,特级大师级选手在5秒之内,对棋局的理解程度就超过了业余选手用15分钟才记住的一切信息。

这个研究结论可以很好地说明,“经验,是大师级选手取得卓越成绩的基础。”后来也有科学家在这个结论上,进行了更加细致地研究。他们发现,优秀的运动员,相较于业余爱好者,有着更加强大的“组块化记忆”。也就是说,那些经过大量专业训练的运动员们,会根据自己的经验,无意识地把看到的信息分解成一个个有意义的组块,而不是抓取大量独立的碎片。顶级高手的头脑中都好像有着一个“思维数据库”。还是拿国际象棋来说,在大师级选手的思维数据库中,有着由至少30万个有意义的组块组成的数百万个棋局。每当看到一盘新的棋局,他们都会自动在头脑中搜寻能够破解棋局的组块信息。而那些练习时间相当有限的业余选手,往往会被淹没在零碎的新信息中。

还有的科学家,通过追踪不同行业中人们的眼球移动方式,发现无论是优秀的国际象棋选手、钢琴家,还是外科医生,他们在工作时,都会比普通人更加快速地筛选信息,能敏捷地把注意力从无关的信息上移开,直达对决策有帮助的最重要的信息。尤其是在体育领域,这种通过大量经验积累,才能获得的感知力,让人能够根据场上的局势,或者对手身体移动的细微变化中,抽取重要的信息,从而对即将发生的事情,做出无意识的预测。

总的来说,这些研究都能够很好地证明,刻苦训练得来的经验,能够帮助我们在头脑中建立起某个领域的信息数据库,我们甚至可以在无意识的情况下,调取大脑中的信息组块,来应对新的问题。练习,让我们能够在解决某些问题时达到一种自动化的程度,为解决更加复杂的问题腾出思考空间。这也是顶级高手成功的重要因素之一。

说到这,你可能会觉得,无论是在哪个领域,看起来练习和积累,都是天赋背后真正的成功“魔法”。刻苦训练,是成为专家的充分必要条件。

“刻苦训练很重要”这个结论,无疑是正确的。但是,仅仅得到这个结论,还远远不够。你有没有想过:到底怎样的“刻苦”才能让你成功?换句话说,想要成为一个行业内的顶级高手,到底需要多少训练时间,需要多大的训练量?你可能会说,10000小时定律就是一个很好的标准啊。恰恰相反,这本书告诉我们,10000小时这个时间跨度,对于衡量一个人能否成为高手来说,未必是一个科学的答案。

我们还是先来看一个书中的例子。斯蒂芬·霍尔姆是瑞典的一名跳高运动员。他在2004年的雅典奥运会上,他以腾空2.36米的成绩,成功夺得了当年的金牌。仅仅一年过后,他又跳过了2.4米的高度,创造了挑战高度与运动员身高之间高度差的最大记录。从此以后,霍尔姆被人称为是“最佳人体弹跳器”。

科学家们在检查霍尔姆的运动特征时,发现他的左脚跟腱因为训练,变得异常坚硬,是普通人跟腱硬度的4倍。这也就意味着,霍尔姆的跟腱,就好像是配备了一个非常有力的弹簧装置,一旦给足了压力,反弹后的作用力能使他快速腾空,到达常人难以企及的高度。

那么,在跳高领域达到这样的水平,霍尔姆是如何做到的呢?从6岁开始,他的父亲就在家中后院,准备了自制的跳坑,供他和小伙伴玩耍。在他的人生中有20多年的时间,跳高几乎占据了他的全部精力。他不断重复着高强度的力量训练,进入国家队接受最正规的训练,并且不断思考改进自己的冲刺、起跳姿势。霍尔姆自己承认,他很可能是地球上跳高次数最多的人。后来在接受采访时,他说:“我年轻的时候曾被其他跳高运动员打败,几乎没有人认为我能成为奥运冠军。我最后的成功,几乎完全取决于10000小时,甚至更多的努力。”

听到这,你可能会觉得,霍尔姆的成功,不是正好证实了“10000小时”定律的观点:那些看似源于天赋的技能,通常不过是成千上万小时练习的结果。但是,还有一些运动员,他们的训练时间,远远不到10000小时,甚至连一半都不到,却也一样取得了非凡的成就。比如说唐纳德·托马斯。

唐纳德·托马斯是一位来自巴哈马的跳高运动员。与霍尔姆不同,托马斯刚刚接触跳高的时候,已经是相当大的年龄了。他没有一点跳高基础,按照他当时田径教练的话说,他刚刚开始跳高的时候,甚至不知道田径场的赛道是环形的。

就是这样一个完全没有训练经验的人,最开始的几次试跳,就超过了2.21米的高度。就这样,托马斯仅仅经历了8个月的跳高训练,便来到了2007的世界田径锦标赛上。在比赛中,他一路过关斩将,在最后的对决中,还成功战胜了当时的夺冠大热,就是我们刚刚提到的“最佳人体弹跳器”——霍尔姆。有专业评论员说,如果托马斯能够接受系统训练,哪怕只学会弓背这一个专业的动作,就能够轻松碾压各种世界纪录。

你看,霍尔姆为了成为世界冠军,用了20年的时间,但是托马斯,仅仅只用了8个月。有些人倾尽毕生的努力换来的成就,在另一部分人看来,却是轻而易举的事情。由此看来,在强大的天赋面前,成千上万小时的刻苦训练,显得并不是那么重要。对于我们绝大多数天赋平平的人来说,这无疑是一个令人沮丧的结果。

当然,霍尔姆和托马斯的成功,是两个很极端的例子。一个是倾尽毕生的努力,换来了最终的冠军;而另一个几乎毫不费力,好像是天生为跳高这项运动而生的。对于绝大多数人来说,更多的情况则是介于二者之间,我们既不会有那么强大的天赋,可能也无法做到几十年的时间里只为一件事努力,投入百分百的时间。那么,大多数情况下,10000小时定律,又是否真的会起作用呢?

有科学家经过了大量的数据统计发现,不同的运动项目,达到专业内平均水平的训练时间是不一样的。比如说,在篮球、曲棍球和摔跤领域,让运动员达到行业水准的平均训练时间分别是4000小时、4000小时和6000小时。对于不同的人来说,所需要的训练时间,差别就更大了。有的人可以仅仅训练几百个小时,就能达到奥运会比赛的水准,而有的人,可能需要20000个小时,甚至更长的时间。

作者在书中提到,相比于“10000小时定律”,更准确的说法应该是“7000—40000小时定律”。因为就目前的科学研究成果来看,这个区间内的练习时间,足以让绝大多数人精通一门技术。

但是,7000小时和4万小时的差距,是相当大的。按照每天训练8小时来算,不放假,不休息,那也可是差着10年的时间。而造成这么大差距的最主要原因,就是我们的天赋。在某种程度上,天赋的确会导致学习专业技能中的蝴蝶效应。如果两个练习者的初始条件存在哪怕很细微的差别,随着时间的累积,练习的结果也会有相当大的差距。

所以,第一部分的内容告诉我们:刻意练习固然是相当重要。但是,10000小时定律,却未必对每个人都适用。你如果找到了自己擅长的领域,再加上长时间的刻意练习,一定会有事半功倍的效果。相反,如果在自己毫无天赋的领域持续努力,你也许也会成为还不错的熟手,甚至是专家。但你需要知道,和那些在这个领域有着天生优势的人相比,你会花更多的时间,更多的精力,却很有可能得到的更少。

关于如何更好地发现自己的天赋和优势,这本书并没有给出直接的答案。但是,书中对于“天赋”的讨论,也许会给我们带来一些启发。

天赋对我们来说,一直是一个被经常提起,却又很模糊的话题。我们形容一个人在某方面很有天赋,一般情况下,是看他在这个领域里,能够很快地学到专业技能,并且做得还不错。这是我们主观上的感受。但是,如果再往深里想一步,这种主观上感受出来的“天赋”,是不是能够被量化呢?也就是说,我们能不能通过观察一些固定的特征或者数据,来判断一个人是不是真的有天赋?

这本书告诉我们,至少是在体育研究领域,科学家们就已经在做这样的事情了。帮助科学家们打开天赋黑箱的钥匙,就是现代遗传学和运动科学中的基因研究。

在体育领域,我们可以从两个方面来理解所谓的“天赋”。一个是我们外在的身体条件,像是身高、臂展、体重这些指标;另一个方面是我们身体的内部系统,比如你的血液是否含有某种成分,是否有某些特殊的基因等等。我们一个个来说。

先来看外在的身体条件。早在19世纪,就有人在研究身体和运动之间的关系。只不过,受到当时科学水平和思想观念的限制,很多人认为,完美的人体比例,或者说最佳运动员的身材,一定是不高不矮,不胖不瘦的“中等身材”。一直到了1925年,还有记录显示,当时的世界级排球运动员、铁饼运动员、跳高运动员和铅球运动员,几乎有着一模一样的身材。

在今天看来,这种观念当然早已过时。恰恰相反,不同领域的运动员,体型特征有着非常大差异。有研究者提出了一个叫做“体型大爆炸”的理论。这个理论主要说的是,在某项运动中的优势体型,会和其他项目中的优势体型显现出完全不同的特征。比如说,与人类的平均身高相比,擅长长跑的运动员,正在变得越来越矮小。但从事排球、赛艇和美式橄榄球的运动员,正在变得越来越高大魁梧。

这些现象你肯定都看到了,但值得关注的是,提出“体型大爆炸理论”的科学家们建立了一个算法。这个算法根据收集到的大量数据,可以算出一个普通人的体型和某种特定运动项目的匹配程度,并且在多大程度上能够成为这个领域中的精英运动员。

算法设计的过程我们就不再多说了,直接来看结果。他们发现,在今天,全世界大约只有28%的男性,他们的身高体重组合符合职业足球运动员的标准,23%符合短跑运动员的标准,9.5%符合英式橄榄球前锋的标准。这么看来,仅仅是在外在的身体条件方面,拥有顶级运动员“天赋”的人,也只是少数。这是先天的身材对我们的限制。

想要将运动水平提高到前所未有的高度,不但需要特殊的训练,更需要能够满足训练要求的特殊体格。

说完了外在的身体条件,我们再来看看内部系统,是否有着哪些基因,决定了你一出生,就比别人有着更加出色的运动天赋。

来说一个典型的例子。我们都知道,来自牙买加的运动员尤其擅长短跑,比如被人称为“闪电”的博尔特,曾经创下了多项短跑世界纪录。他跑步的样子,轻盈而又迅捷,似乎毫不费力地就可以领先第二名一个身位左右。在比赛中,他甚至能够做到在接近终点时减速,回头看看对手,再毫不费力地第一个冲到终点。碰上这种对手,你就算再努力,可能也只有当配角的份。

当然,除了博尔特之外,牙买加的田径队员,都是世界上数一数二的短跑好手。那么,究竟是什么因素导致了这些牙买加的运动员,有这么强健的爆发力和闪电般的速度呢?

通过研究,科学家们发现,在这些顶级运动员的血液中,都出现了大量的“镰状细胞”。所谓“镰状细胞”,指的就是在血液中原本是圆形的红细胞,因为缺少氧气,变成了镰刀形状。这种基因变体,在祖先来自西非和中非的人中,最为常见。在剧烈运动时,“镰状细胞”会让通过全身的血液流量,会比一般人少。在全力冲刺的过程中,可以消耗更少的氧气来产生能量。这就意味着,如果你的体内有了这种“镰状细胞”,在很大程度上,你就拥有了某种“短跑基因”,更有可能获得强大的肌肉爆发力和反应速度。

但是,有了这种基因,却未必是件好事。携带“镰状细胞”的人,虽然更有可能获得强大的爆发力和速度,但他们的耐力,却存在巨大的劣势,非常不适合长距离运动。有研究人员发现,在距离是800米以上的跑步赛事中,几乎看不到镰状细胞的携带者。更严重的是,如果运动量过大,还会导致全身供血不足,有致死的可能。2000年以来,有9名美国大学生橄榄球运动员在训练中猝死,经过调查,他们的血液中都含有这种“镰状细胞”。

这种由“镰状细胞”带来的短跑基因,是怎么出现的呢?原来,“镰状细胞”之所以会普遍出现在非洲地区,是由于那里经常出现疟疾,而这种“镰状细胞”,正是当地人为了对付疟疾,逐步演化出的一种特殊基因。当一个人感染了疟疾寄生虫时,这种镰刀状的红细胞可以有效地保护宿主,让人不会遭受到毁灭性的打击。

“镰状细胞”只是一个典型的例子,除此之外,像是耐力、肌肉强度这些重要的运动能力,都能从遗传基因中找到根源。现代遗传学和运动科学让我们看到,我们平时所谓的“运动天赋”,在很大程度上,最初并不是为了有更好的运动表现而设计的,而仅仅是为了生存。可以说,运动天赋,是环境和遗传共同作用下的产物。

以上就是这本《运动基因》的精华内容了。

在体育领域,努力和天赋,都是顶级高手取得成功的重要因素,二者缺一不可。通过更加深入的科学研究,我们可以看出,通过练习积累下的经验,完全可以让人成为一个领域内的熟手,甚至是专家。但是,想要成为顶级高手,除了努力之外,你还必须要思考自己适合不适合,也就是有没有这方面的“天赋”。

通过现代遗传学和运动科学的研究,“天赋”这个模糊和主观的概念,也在逐渐被清晰地量化,通过判断一个人的基因成分、身材比例,我们就能在很大程度上判断他是否适合某项运动。而这种由基因决定的天赋,往往最初是为了适应特定的生存环境,演化而来的产物。

撰稿、讲述:袁泽 脑图:刘艳脑图工坊

划重点

1.想要成为优秀的运动员,长期的刻意练习必不可少,但10000小时定律并不适用于所有人。

2.“天赋”对运动员生涯的影响不可忽视。

3.基因决定的“天赋”在很大程度上可以被量化。