《神秘的镜像神经元》 良舟工作室解读

《神秘的镜像神经元》| 良舟工作室解读

关于作者

格雷戈里·希科克,师从认知心理学家史蒂芬·平克,美国加州大学欧文分校的认知科学教授。

关于本书

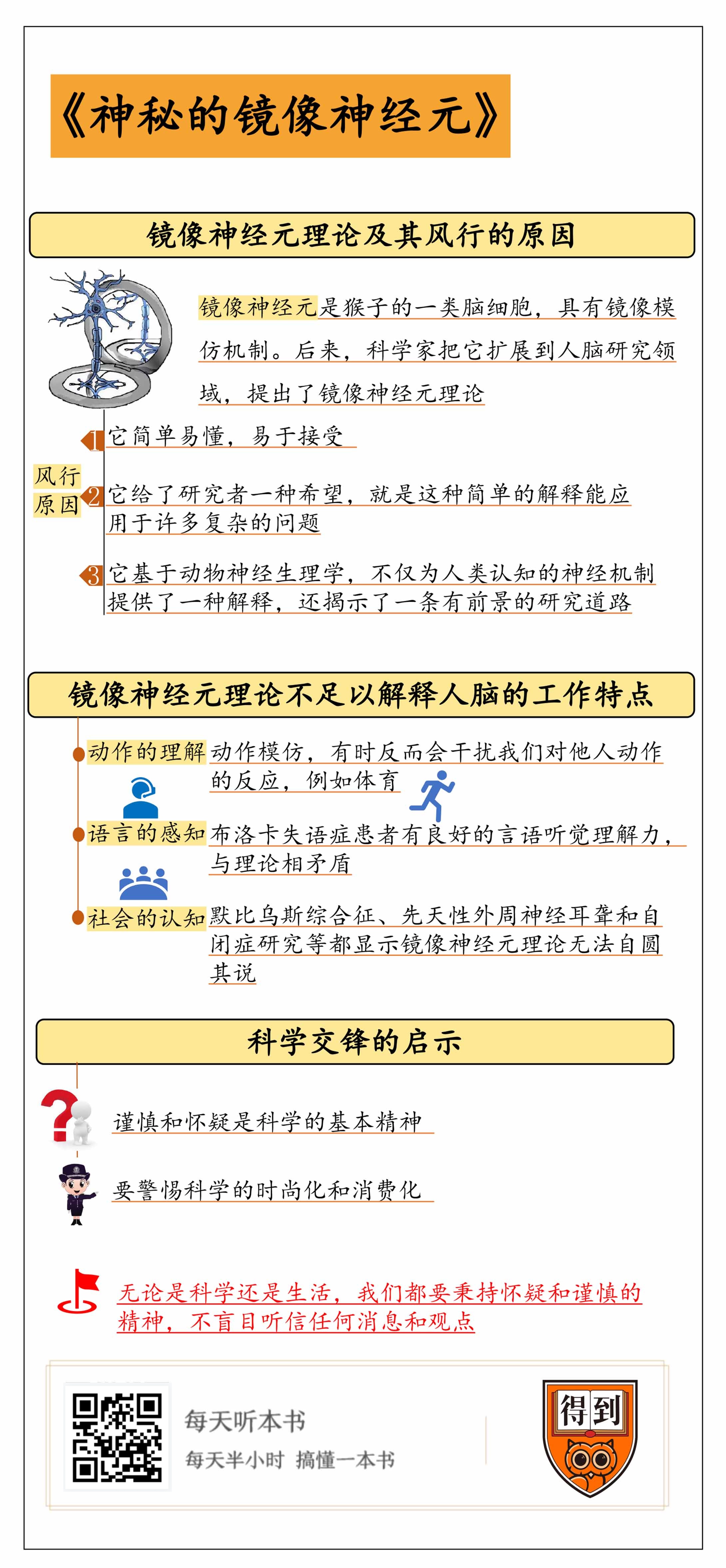

这是一本严肃而有趣的科普书。20世纪90年代初,科学家在恒河猴的大脑中发现了一种特殊的神经元,它们在看到和做出同样的动作时,会产生同样的激活反应,表现出类似镜像的特点,因此被称作镜像神经元。此后,大批科研人员把镜像神经元理论推广到人脑的认知领域中,提出人脑也存在类似的镜像机制,并用该机制来解释人类的心理和认知现象。但本书作者却对风行一时的镜像神经元理论提出了质疑,认为不能用它来解释人脑的运作,并在本书中给出了严密的反驳和质疑。

核心内容

作者回顾了镜像神经元理论从萌芽到流行的全过程,对其进行了大胆质疑,用实证和推理作为主要武器,反驳了镜像神经元理论在人脑认知领域的应用,证明了在人类的动作理解、语言知觉和高级社交能力等方面,都不能简单地套用镜像神经元理论。本书展示出神经科学、心理学和认知科学等学科针对人类心智的交锋与发展现状,并提出对待任何科学理论都要秉持谨慎和怀疑的科学精神。

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《神秘的镜像神经元》。

镜像神经元,是科学家在猴子大脑中找到的一类神经元。这个神经元的名字对很多人来说很陌生,但它却被称为“近20年来心理学界最重要的发现”,甚至有科学家认为,它在心理学界的意义,可以和生物学上发现 DNA 的意义相媲美。一种猴子的神经元为什么这么重要呢?

因为猴子的镜像神经元,能帮它理解别人的动作。1988年,意大利的一些神经科学家,在研究恒河猴大脑的神经反应时,意外地发现了一种现象:猴子完成某个动作时会激活一些神经元,而在猴子看到饲养员完成同样的动作时,这些神经元也被激活了。这种神经元就叫镜像神经元。猴子和人类在进化关系上相当接近,如果人类的大脑中也有类似的神经元,那人脑很可能也是这样理解动作的。众多神经科学家的后续研究发现,人类的大脑存在类似的镜像机制。这种机制是说,我们观察到别人的动作时,会产生一种好像自己也做了同样动作的感觉。比如说,当我们观看拳击表演时,我们的身体会不由自主地跟着选手的身体一起左右摆动,就好像自己也在拳击擂台上一样。

如果能证明人类也有一种被称为镜像神经元的神经细胞,那它能解释的事情就太多了。因为镜像神经元的功能是理解别人的行为,那它就能解释人类强大的模仿能力,而人类的语言、音乐、艺术、使用工具的能力等等,都离不开人类的模仿能力。要知道,人类是非常社会化的动物,我们的生存就是建立在理解其他人的行动、动机和情绪之上的。如果这样的话,镜像神经元也许还可以进一步解释更深层次的问题,比如为什么我们的祖先可以逐步脱离猿类成为智人,为什么我们人类的文明可以得到传承,等等。

然而,有些科学家却对此产生了怀疑,本书作者格雷戈里·希科克就是其中之一,他师从著名心理学家史蒂芬·平克,是美国加州大学欧文分校的认知科学教授。作者在研究时发现,镜像神经元理论已经渗透到了自己的专业工作,就对这种理论产生了浓厚的兴趣,但是在阅读了大量的研究文献之后,他却对镜像神经元理论深感怀疑,于是他把自己的观点写成评论文章,指出它在逻辑和证据上的不足。本期音频解读的这本书,就是他这些研究的集中展示,内容丰富,信息量巨大。

我为你提取了本书的核心内容,分为三个部分来说:一,从猴脑到人脑,镜像神经元理论为什么风行一时?二,为什么作者认为镜像神经元理论不足以解释人脑的工作特点?三,从本书的科学交锋中,我们能获得哪些启示?

先来看第一部分,从猴脑到人脑,镜像神经元理论为什么风行一时?

科学家们会争相研究某个理论,通常是因为看到了它的广阔前景。比如说,现在互联网行业很流行区块链技术,就是因为这种技术不仅能用来炒作比特币,还能运用到涉及数据安全的很多行业,比如版权、物流和数字货币等等。镜像神经元理论也是如此。那么,科学家最初是从哪里看出它的前景呢?这就要从镜像神经元的解剖位置说起了。

猴子大脑中镜像神经元所在的位置,被科学家们称为“F5区”。而在人脑类似的位置上,存在一个语言区,叫做布洛卡区,因为它是由法国神经学家保罗·布洛卡第一次定义的。在发现镜像神经元之前,这种解剖位置上的对应关系没什么意义,因为猴子又不会说话,它的 F5 区和人类的语言区不存在实际的联系,但发现镜像神经元后,咱们开头说到的意大利科研团队就提出,这两个区域在功能上有某种联系。猴脑 F5 区的镜像神经元,既然能帮它理解别人的动作,那放在人类身上很可能也一样。“说话”也是一种动作,镜像神经元很可能是人类语言进化发展的源头。

但是,研究人脑中存不存在镜像神经元不是一件容易的事情。比如,研究猴脑的镜像神经元,可以往神经细胞里植入电极,但是这种会带来脑损伤的操作,肯定不能用在人类身上,所以科学家也就不能在脑细胞这个精度上,定位人类是不是真有镜像神经元。对于人类,科学家只能采取一些间接的观测方式,比如功能性核磁共振,就是通过测量大脑的血流量变化,来推测大脑活动。

有了这些技术手段,科学家还真就发现,在人类大脑皮层很多不同的区域,似乎都有联接“看”和“做”的功能,理解一个动作和执行一个动作,就像照镜子一样,是有联系的。虽然并没有实验证据发现,人脑是像猴脑那样由特定的神经元来主管这种功能,但人脑确实显示出类似的镜像机制,所以,神经科学家一般用“镜像神经系统”来指代人脑的情况。但不管是具体的神经元,还是一套神经系统,如果它们代表的镜像机制能解释人脑是怎么理解动作的,那科学家就可以把它当作立足点,来研究人类在更高层次的理解和认知能力,比如语言能力、模仿能力、共情能力等等。这么说来,镜像神经元理论几乎能解释人脑各种复杂的功能,前景看起来非常广阔,难怪它能吸引大批科学家和媒体的目光。

但前景广阔可不是镜像神经元的唯一魅力,它还能和认知心理学的理论相呼应,为那些理论提供神经学上的证据。也就是说,它能把看不见摸不着的心理过程,落实到可以测量的生理现象上来。比如说,镜像神经元理论可以支持心理学上的运动理论。这个理论涉及一个专有名词,叫“言语知觉”,就是你怎么把听到的一串声波转化为有意义的一句话。运动理论认为,这个言语知觉依赖于运动系统。也就是说,人们理解语言并不是靠分辨声音,而是看别人发音时做了什么动作。如果用可能存在的镜像神经系统来解释,那就是镜像神经系统会对发音动作进行编码,当别人的发音动作编码和我们自己的发音动作编码相匹配时,我们就能理解别人说的话了。如此一来,镜像神经元理论就成了运动理论的神经生理学基础。

镜像神经元理论还被用来支持具身认知论。每天听本书曾经解读过《具身认知》这本书,用简单的话说,具身认知论认为,生理体验与心理状态之间有着强烈的联系。比如说,开心是一种心理状态,微笑是一种生理体验,我们知道人在开心的时候会微笑,其实反过来,如果微笑,人也会趋向于变得更开心。那么镜像神经元是如何解释具身认知论的呢?如果你曾经经历过悲伤,那看到别人也在悲伤时,镜像神经系统会迅速在大脑里给你重演一遍当时的体验,你就能体会别人的悲伤了,这也被称为人类的共情能力。作者在书里提到,有关具身认知和镜像神经元的文献,存在大量互相引证的现象,具身认知已经把镜像神经元作为一种神经学上的证据,来证明自己的核心原则。

就这样,镜像神经元理论从一种猴子的脑细胞,被科学家们扩展到人类的神经系统,而镜像神经元理论所提出的镜像模仿机制,也被用来解释更多的人类的认知能力和心理现象。各领域的研究者把镜像机制和五花八门的主题联系在了一起,作者在书里就列举了至少40种。其中一些听起来很有想象力,比如爱情、性取向、风险评估、认同感,研究者们觉得这些都和镜像机制有关。比如认同感,健身教练怎么获得学员的认同呢?健身教练会给学员做动作示范,这就是获得认同的重要步骤。因为如果教练让自己的肢体姿势与学员一样,就会强烈地激发学员的镜像神经元,让他感到“我们是同一类人”。另一方面,学员脑海里的镜像神经元,会导致他不自觉地模仿教练的身体姿势,从而在潜意识层面和教练产生情感共鸣或者认同感。

关于镜像神经元为什么这么受追捧,作者也提出了自己的观点。他说,镜像神经元的理论模型有着简洁、直观的特点,镜像机制甚至体现出一种对称的美感。它至少具有三大吸引力:一,它简单易懂,易于接受;二,它给了研究者一种希望,就是这种简单的解释能应用于许多复杂的问题;三,它基于动物神经生理学,不仅为人类认知的神经机制提供了一种解释,还揭示了一条有前景的研究道路。那我们现在就可以理解,为什么镜像神经元理论会风行一时了。但想当年,地心说也是一种优美且符合直观感受的理论,可惜现在我们知道了,地心说并不正确。

接下来,我们就来看第二部分,为什么作者认为镜像神经元理论不足以解释人脑的工作特点?他给出了怎样的分析和证据?

通过刚才的介绍,我们可以发现,镜像神经元理论流行起来,基本遵循着这么一条路线:从理解动作,推广到理解语言;从理解语言,再推广到更广泛的社会认知能力。那问题来了,这种推广经得起推敲吗?作者觉得这种推广有些草率,于是,他沿着这条路线一一提出质疑,从人类对动作的理解、对语言的感知和对社会的认知三个方面,指出镜像神经元理论并不能解释人脑的工作特点和现象。

先说对动作的理解。前面提到,猴脑的 F5 区与人脑的布洛卡区在解剖位置上是一样的,这启发了科学家提出人类也有镜像系统。但是不要忘了,我们假定布洛卡区有 F5 区的功能,背后的逻辑应该是这样的:布洛卡区不光会在人类观察别人做动作时被激活,当人类做同样一个动作时,布洛卡区也应该被激活,这个双激活现象才可以证明人类的镜像系统是存在的。但是事实上,人类脑神经被激活的情况可不是这样的。在观察别人做动作时,布洛卡区被激活的部分,在执行动作时并没有被激活,这不符合镜像神经元理论所定义的双激活现象。而且不单单是布洛卡区,人的大脑中也没有任何一个区域,能够像镜像系统所定义的那样,会有双激活现象。

而且我们也说了,对人脑的研究,科学家并不能像研究猴脑一样,精确到具体的一个神经元,这就意味着,就算我们发现了某个脑区在“看”和“做”两种情况下都有反应,你也没法说,到底是相同的神经元在两种情况下都有反应,还是因为在这个脑区里本来就有两种神经元,所以这个脑区才能在两种情况下都有反应。不过,考虑到实验数据可能存在噪声,研究样本的数量较小,研究技术手段也有限,就这么完全否定镜像神经元理论,也显得有些轻率。但是,针对人脑工作特点的更多研究同样显示,镜像系统解释不了人类是怎么理解动作的。比如,镜像神经元理论认为,我们做过什么动作之后,再看别人做这个动作时就能理解他,但我们知道,人类在做不出某些动作时,也能很好地理解动作的意义。如果一只小狗摇尾巴,你马上知道它很开心,可你肯定没有摇尾巴的运动体验。

而且,镜像系统所要求的动作模仿,有时反而会干扰我们对他人动作的反应,体育运动就是一个很好的例子。在很多体育项目中,运动员必须根据其他选手的动作进行反应,拳击手必须躲避或阻挡迎面而来的击打,守门员看到射门动作就必须冲向来球,在这类情况下,反应时间是成功的关键。如果拳击手和守门员的大脑,必须先在运动系统中激活模仿程序,理解他人动作,然后再调用另一个程序来执行应对动作,两种程序的竞争和干扰会大大延长我们的反应速度。所以说,我们根本不需要镜像系统来帮我们理解别人的动作,有它可能更碍事。这样一种东西,如果非要说它是人类理解动作的神经基础,实在让人很疑惑。

那如果镜像神经元不能帮我们理解动作,它怎么能帮我们理解语言呢?作者就认为,它确实不能解释。对此,作者举出了一个例子,布洛卡失语症。布洛卡区我们知道,就是对应猴子 F5 区的那个脑区,是人类的语言区。布洛卡失语症就是说,如果这里受到损伤,患者就会产生言语缺陷,只能发出个别无意义的音节。如果真的有镜像系统位于我们的布洛卡区,那可以预测,失语症病人的镜像系统也受到了损坏,他们就应该不仅说不好话,也因为自己做不好“说话”这个动作,就很难理解别人说的话。但是事实并不是这样,布洛卡失语症患者有良好的言语听觉理解力,能对指令进行正确的操作。所以作者认为,人类理解语言并不需要镜像系统。

到这里,作者反驳了镜像神经元理论推广的前两步,那在更广阔的社会认知领域,镜像神经元能翻身吗?很可惜,也不能。比如,人类能通过表情来表达和识别情绪,这具有重要的社会意义,因为这样我们才能理解别人的所思所感,实现沟通。镜像神经元理论的研究者认为,这种能力正是由人类的镜像系统支持的,它帮我们在表情动作和对应的情绪之间建立了神经联结,所以只要模仿别人的表情,调取自己的神经联结,就可以体会到他人的情绪了,这也是我们前面提到的具身认知论。有一些实验表明,表情的确能反向影响情绪,比如,摆出生气的表情,人的心律就会加快,这就是生气时的生理反应。但是,作者指出了一个反例,那就是默比乌斯综合征。这种疾病是先天的,会导致患者面瘫,不能用面部表情表达情绪。

2010年,有一项研究组织了37名成年默比乌斯综合征患者,和37个正常人组成的控制组,看他们在识别表情的任务中表现如何。被试者们需要观看一些各种表情的照片,然后按照人类的7种常见情绪进行分类。结果显示,默比乌斯综合征患者和正常人表现得一样好,完全能够识别他人表情所代表的情绪。可见,要识别表情,并不需要具备做出表情的能力,这和镜像神经元理论所主张的观点是相反的。针对这种结果,支持镜像神经元理论的学者是这么反驳的:默比乌斯综合征患者虽然不能做出表情,但“做出表情”这个运动计划本身存在于大脑皮层内,并不受镜像神经元的影响,所以,患者仍然能够在脑内模仿他们看到的面部运动。

作者承认,这样的解释倒也讲得通,但也不是无懈可击。如果默比乌斯综合征患者一生中从不控制面部表情,那他们这方面的神经很可能已经完全退化了,虽然在这方面没有研究先例,但在其他病症上是有的。比如,先天性外周神经耳聋,这是一种由于耳蜗或听神经功能失调引起的听觉丧失,现在可以用耳蜗植入技术来治疗这种缺陷。但植入耳蜗的年龄很关键,2岁之前接受植入的儿童获益最多,年龄越大,效果越差,7岁以后接受植入的儿童会出现不正常的听觉,而成年后才植入的先天性耳聋者,几乎没有效果。这就是因为,长时间不用听觉神经,听觉神经就已经退化掉了。所以,就像听神经一样,成年默比乌斯综合征患者控制表情的神经大概率也会退化掉,这样的话,神经系统又怎么有能力制定“做出表情”这个运动计划呢?既然运动计划存在于大脑皮层的观点还有待证明,那就不能作为支持镜像神经元理论的证据。

再拿学界里很热门的自闭症研究来说。用镜像神经元理论来解释自闭症,是因为自闭症患者好像缺乏共情能力,如果说这是因为镜像神经系统出了毛病,好像有道理。但是,也有学者猜想,自闭症患者可能根本不缺乏共情能力,他们提出了“强烈世界假说”,就是说,自闭症患者可能不是对外部刺激缺乏反应,而是超级敏感,从而引起了强烈的焦虑和回避反应。比如,即使环境中出现中等音量的声音,自闭症患者通常也会捂住耳朵或者躲开。作者认为,目前对自闭症的机制还知之甚少,不能轻易用镜像机制来解释。我们自己思考一下,也能觉察其中的不妥:即使自闭症就是由缺乏共情能力导致的,那也要先证明镜像机制是共情的基础,才能进一步来解释自闭症,而镜像神经元理论还不能满足这个前提。

从这部分的内容我们能看出,用镜像神经元理论来统一解释人类对动作的理解、对语言的理解和社会认知的能力,无论从逻辑上还是证据上都不能令人信服,本书作者的怀疑和批评,在我看来的确有理有据。

那么,接下来,我们就来看第三部分,从本书的科学交锋中,我们能获得哪些启示?通过阅读本书,我们至少能在两个层面上获得启示:一,谨慎和怀疑是科学的基本精神,二,要警惕科学的时尚化和消费化。

作者在书里坦言,他有点担心,老是批评镜像神经元理论,他的名声可能会变臭。他提到,美国有位政治名人曾经说过:“蠢驴也能把屋子踢倒,但只有木匠才能把新房修起来。”什么意思呢?创立科学理论就好比修建房子,质疑和批评就好比毁坏房屋,蠢驴都能毁坏房屋,但要把房子建起来,不是谁都能做成的。但镜像神经元理论可不是一座容易推倒的破旧房子,由于它简单清晰的魅力和激动人心的前景,到2005年,这个理论已经从一种推测变成一座庞大的理论堡垒,形成一股不可阻挡的强大趋势。追求简单清晰,可能是每位科学家的向往,就像爱因斯坦说的,“每件事情都应该尽可能地简单”,所以爱因斯坦终其一生都想找到一个万物理论,用它就能解释宇宙中的一切。作者承认,他也会受到简单清晰的诱惑,但他觉得,无论如何也不能忽视简单理论所不能解释的复杂现象,要敢于怀疑。

就比如镜像神经元理论,它回答的其实是人类的心理和大脑之间关系的问题,比如人类心理如何运作、人脑如何支持心理功能,以及心理是如何进化的。在镜像神经元理论提出之前,科学家们提出过很多模型和观点,比如行为主义、心理计算理论、具身认知论等等,而学术界的主流观念就像钟摆一样,在各种观点之间摆动。作者觉得,这种摆动对于科学发展是非常重要的,它们促使理论学者阐明自己的论点,推动研究人员设计新的实验,从而对新老观点进行验证。钟摆的摆动,理论的交锋,以及它们所得出的结果,为科学理论创造出一种类似于自然选择的环境。我们说生物学当中有自然选择,这里也一样,有一些观点会迭代进化,另一些观点会灭绝。科学家就是用怀疑精神,去维持这种有压力的坏境,让每种观点都参与到生存竞争中来。因此,尽管镜像神经元理论很有意思,也启发了作者对一些问题进行再次思考,他还是要尽可能地暴露出这个理论的薄弱之处。

作者在书的最后,也提出了他认为比较合理的假设,叫做“预测性编码”。这个理论主张,知觉不仅仅来自感觉和运动,也来自大脑的主动建构。什么意思呢?我来举个例子吧,有个游戏叫“找错误”,让你对比两幅很难辩认区别的图。第一次做起来你肯定很费劲,但知道结果之后再做一次,你几乎一眼就能看到关键之处。这就是一种自上而下的知觉预测,利用记忆这种高级信息,对视觉收到的低级信息进行加工。但作者马上强调,这个假设还有待评估,有待进一步实验数据的检验。所以我觉得,作者的这种怀疑和谨慎的科学精神,是最值得我们学习的。尽管我们中的多数人可能不会去做科研,但在生活中,我们也要秉持怀疑和谨慎的精神,不盲目听信任何消息和观点,不管它听上去有多美。

关于怀疑精神的启示是作者说的,那第二个,我来和你分享一下我看过这本书后得到的启示,那就是警惕科学的时尚化和消费化。

无论是科学研究本身,还是像镜像神经元这样的科学发现,都不一定等于真理,这只是人类追求真理的方式之一,是大大小小的里程碑。但在我们的现代生活中,科学已经从一个小众的专业领域,变成一个大众流行文化的话题,媒体上的广告往往打着科学的旗号,在微信、微博、朋友圈里,也充斥着一些似是而非的科学术语。甚至“科学”这个词本身,都变成了一个形容词,用来指代正确的、合理的、高级的、权威的,当我们说“这不科学”的时候,就相当于说“这很荒谬,这不对,我不信”。

大众时尚文化的力量是很强大的,一旦接受了某种已有的科学成果就很难改变,哪怕那种成果已经被科学界证伪,而且大众时尚文化还常常会将它推向极端。比如,作者就提到了“左脑-右脑分工”这个观点。它是说,左右两个大脑半球在功能上并不完全对称,左脑与逻辑、言语和细节导向有关,而右脑与创造性、激情、空间和整体导向有关。但科学家也指出,这种差异很细微,两个大脑半球在功能上其实非常相似。但大众时尚文化却在这点差异上尽情发挥,人们扭曲了这个观点,左脑被描绘成只管逻辑和语言的书呆子,而右脑则是激情四射、创造性十足的艺术家。现在,在网络上搜索一下,你也会找到一大堆“你是左脑人还是右脑人”之类的心理测试,好像靠半边脑袋就能做人似的。每天听本书曾经解读过一本书《科学是怎么败给迷信的》,说的也是这个道理。

除了时尚化之外,还有与时尚化形影不离的消费化。我指的不仅是流行话题这样比喻式的消费,还包括实实在在的花钱消费和消费引导。比如,你可能听说过,全脑开发速读培训班、胎教音乐、口服胶原蛋白之类的东西,这几样都不涉及多么高深的科学原理,只要稍微研究一下,就知道是无稽之谈,但还是有无数人趋之若鹜地掏腰包买单。在可见的未来内,这类产业估计还会很兴盛。

说到这,本期音频的内容就说得差不多了,下面,我来简单总结一下为你分享的内容:

首先,我们介绍了镜像神经元是猴子的一种脑细胞,具有镜像模仿机制,后来,科学家把它扩展到人脑研究领域,提出了镜像神经元理论。这个理论由于简单清晰的特点,在科学界和媒体中风行一时。

其次,我们说到了本书作者对这种理论提出的怀疑和批评,认为它不能用来解释人类认知功能。他从人类对动作的理解、对语言的感知和对社会认知的影响等方面,一一分析并举出反例。

最后,我们提到,从本书的科学交锋中,我们可以获得两层启示:一是从作者身上学习科学精神,保持怀疑和谨慎;再就是在生活中,警惕科学的时尚化和消费化,一颗盲从的头脑,会成为我们的致命弱点。

撰稿:良舟工作室 脑图:刘艳 转述:顾一菲

划重点

-

镜像神经元是猴子的一种脑细胞,具有镜像模仿机制,后来,科学家把它扩展到人脑研究领域,提出了镜像神经元理论。这个理论由于简单清晰的特点,在科学界和媒体中风行一时。

-

作者认为,镜像神经元理论不能用来解释人类认知功能。

-

我们在生活中,应该警惕科学的时尚化和消费化,不要盲从。