《疫苗竞赛》 田牧歌解读

《疫苗竞赛》| 田牧歌解读

关于作者

本书作者是美国知名医学记者梅雷迪丝·瓦德曼,她毕业于斯坦福大学和牛津大学,是医学科班出身,同时还拥有哥伦比亚大学的新闻硕士学位。多年以来,瓦德曼一直为自然科学的顶级期刊《科学》和《自然》杂志撰写生物医学报道,具有丰富的医学类作品写作经验,她的作品叙述详实,逻辑严谨,充满人文情怀。

关于本书

为了写作本书,瓦德曼进行了大量的准备工作,用了9个月的时间采访当事人、搜集一手资料、进行实地访问,用翔实的内容为我们生动还原了发生在上世纪的一场疫苗故事。本书围绕着传奇的人胚胎细胞系WI-38的诞生过程,为我们回顾了包括风疹、狂犬病、脊髓灰质炎等多种疫苗的研发竞赛,在向我们展示疫苗科学原理的同时,也让我们了解到关于疫苗研发方方面面的问题。

核心内容

疫苗的研发极其困难,一方面,科学家们要保证疫苗拥有最大程度的有效性和绝对的安全性,另一方面,围绕着疫苗研发,还有大量的社会、伦理、道德和商业问题需要得到解决。上世纪在美国威斯塔研究所工作的几位医学科学家,为了研发出安全有效的疫苗,做了大量艰苦卓绝的科研工作,最终造福了全人类。但在疫苗研发过程中,他们又不可避免地卷入到了种种非议之中,这场疫苗竞赛的历史告诉我们,解决科学问题本身固然重要,但有时解决科学背后的社会问题更为重要。

你好,欢迎每天听本书,本期要为你解读的书是《疫苗竞赛》,它的副标题是“人类对抗疾病的代价”。

古往今来,疾病一直都是人类面对的最重要挑战之一,疾病的种类虽多,但绝大多数都是由细菌或者病毒引起的。幸运的是,人类在上世纪发明了对抗细菌的特效药——抗生素,依靠抗生素,人类成功地击退了白喉、肺结核和百日咳这些曾经常见的、致命性的细菌性疾病。但遗憾的是,人类至今没研制出类似抗生素这种能对抗各类病毒的特效药。在面对病毒时,我们最有效的对抗手段,就是防患于未然,通过接种疫苗来保护自己。

比如,2019年底爆发的新冠肺炎疫情,导致全球上亿人被感染,夺去了数百万人的生命,人类要彻底战胜疫情,唯一可行的方式,就是通过接种疫苗达到群体免疫。全球有上百种新冠疫苗正在研发或已经研发完毕,这是科学家和医药企业在跟病毒赛跑。

虽然我们现在提及疫苗的频率很高,但对绝大多数人来说,疫苗仍然是一种很神秘的东西,对它充满了疑问。比如,为什么研制疫苗的难度如此之大,动辄需要几年的时间,需要大量科研人员和机构的通力合作,才能生产出一款安全有效的疫苗?又比如,科学家是怎么保证疫苗安全性的?不同的疫苗研制团队和医药公司,是如何开展竞争和合作的?等等。

这些问题事关重大,但都能在《疫苗竞赛》这本书里找到答案。这是一本科学纪实的典范之作,它以人类历史上第一个人二倍体细胞系WI-38的传奇为线索,回顾了三位疫苗界的“大神”级人物——海弗利克、普洛特金和科普罗夫斯基研发疫苗的故事,也为我们解答了关于疫苗的种种疑问。

本书作者是美国知名医学记者梅雷迪丝·瓦德曼,她毕业于斯坦福大学和牛津大学,是医学科班出身,同时还拥有哥伦比亚大学的新闻硕士学位。多年以来,瓦德曼一直为自然科学的顶级期刊《科学》和《自然》杂志撰写生物医学报道,作品兼具专业性和可读性。

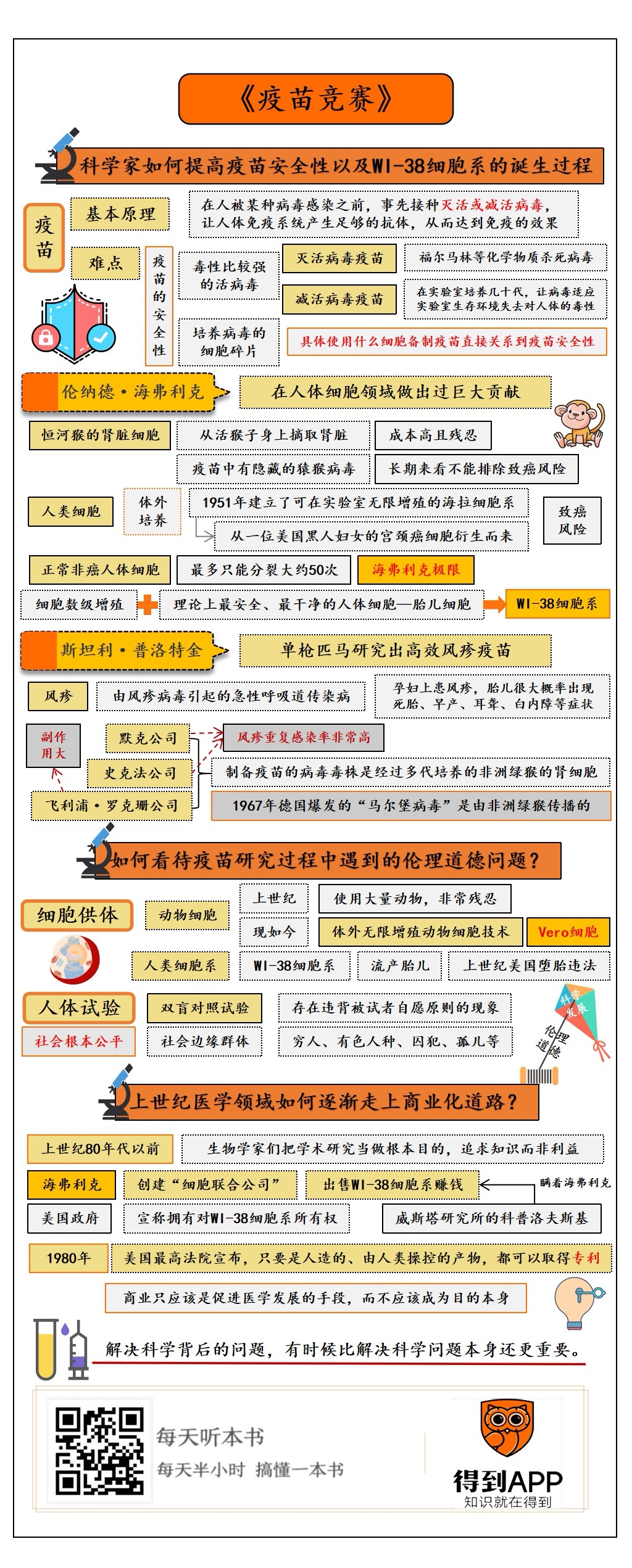

接下来,我就分三个部分,来为你解读这本书。第一部分,谈科学家是如何不断提高疫苗安全性的,并回顾一下疫苗史上的里程碑事件WI-38细胞系的诞生过程;第二部分,谈谈人类在疫苗竞赛过程中,都付出过怎样惨重的代价,遭遇过哪些医学伦理问题;最后,我们再说说,疫苗研发是如何逐步走上商业化道路、开展商业竞赛的。

我们先来看看第一个问题,也就是,科学家是如何提高疫苗安全性的,以及WI-38细胞系的诞生过程。

我们现在都知道,疫苗的基本原理,就是在人被某种病毒感染之前,事先接种一些死去的或者毒性比较低、不足以让人生病的病毒,也就是灭活或减活病毒。这样可以让人体免疫系统记住病毒的样子,在被病毒感染前,就能产生足够的抗体,从而达到免疫的效果。虽然研发疫苗的思路并不复杂,但难点在于,因为它直接关系到亿万人的生命健康,所以疫苗的安全性必须得到绝对保证。

那该怎么保证疫苗的安全性呢?说白了,就是让疫苗里面不要掺杂一些危害健康的“脏东西”。这里说的“脏东西”,既包括毒性比较强的活病毒,也包括其他可能致病的化学物质。去掉病毒的毒性其实不难,要么直接用福尔马林等化学物质把病毒杀死,制成灭活病毒疫苗,要么在实验室里把病毒培养几十代,让病毒适应实验室的生存环境,这样病毒就会逐渐失去对人体的毒性,通过这种方式就可以制成减毒活疫苗。

相比之下,保证疫苗安全性的难点,不是去掉病毒的毒性,而是要保证疫苗里不能有其他的致病化学物质。因为病毒不能单独存活,只能在细胞里复制繁衍,所以最终制成的疫苗,除了病毒本身以外,可能还含有培养病毒的细胞碎片。这样一来,具体使用什么细胞来制备疫苗,就直接关系到疫苗的安全性。

这本书三位主角的故事,就是从这里开始的。这三位都是著名的生物学家,也曾同时在美国鼎鼎有名的生物学研究所——威斯塔研究所工作。他们分别是在人体细胞领域做出过巨大贡献的伦纳德·海弗利克,单枪匹马研究出高效风疹疫苗的斯坦利·普洛特金,以及他们俩的领导,曾担任研究所所长34年的权威病毒学家希拉里·科普洛夫斯基。

海弗利克在威斯塔研究所的主要工作,是替他的同事们培养实验所需的各种细胞。这项工作没有太高的技术含量,一开始也没有得到所长科普洛夫斯基的重视,但海弗利克从没轻视过自己的工作,一直在为提升疫苗的安全性而努力。

很长时间以来,医学界都喜欢用动物细胞作为培养病毒的宿主,比如恒河猴的肾脏细胞。但这种方法成本很高,也很残忍,因为需要源源不断地从活猴子身上摘取肾脏,然后用新鲜的肾脏细胞培养病毒。只此一项,美国每年就要处死上万只猴子,作为制备疫苗的原材料。

不过,成本还不是使用动物细胞的最大问题。1960年,科学家们在用恒河猴肾脏细胞制备的疫苗里,发现了一种隐藏的猿猴病毒,这种病毒感染细胞后不会有明显表现,进入人体后也没有什么症状,所以就大批量地混进了已经上市的疫苗里。但问题是,病毒是导致癌症的重要原因之一,猿猴病毒进入人体,短期内虽然没有什么症状,但长期来看,不能排除致癌的风险。而且,人们今天发现了一种隐藏的病毒,明天就有可能发现更多种的隐藏病毒,风险实在太大。所以,在海弗利克看来,使用动物细胞制备疫苗不是最佳选择。

但是,使用人类细胞制备疫苗也存在困难。首先,细胞从哪里来?获取人体细胞,不可能活体摘取,只能考虑体外培养,虽然人们在1951年就建立了大名鼎鼎的、可以在实验室无限增殖的海拉细胞系,这是从一位美国黑人妇女的宫颈癌细胞衍生而来,但考虑到致癌风险,制备疫苗时肯定也不能用海拉细胞。所以,摆在海弗利克面前的,就只有一条路可走了,那就是使用正常的非癌人体细胞。

癌症细胞的优势在于,可以在实验室里无限增殖,永远不死。那正常的人体细胞呢?在海弗利克之前,学界一直认为,只要培养的方法得当,正常的动物细胞都可以在体外无限增殖。但海弗利克通过大量实验发现,这种由来已久的看法是错的。只有癌细胞才能无限增殖,动物的正常细胞在培养皿中分裂到一定次数之后,都会逐渐老化并最终死亡。比如人体细胞在培养皿中,最多就只能分裂大约50次。为了纪念这一发现,这个极限的次数被称作“海弗利克极限”。然而,虽然有分裂次数的限制,但因为细胞能一分为二地呈指数级增殖,所以理论上,只要精打细算,一小瓶细胞在全部老化死亡之前,总共可以产生多达2200万吨的细胞。

海弗利克的志向远大,他决心利用细胞增殖的特性,建立一个可以供学界和业界使用很长时间的、安全可靠的细胞系。为此,他需要先获取一小批绝对干净安全的人体细胞,再对其进行少数几次的增殖培养,然后把这些细胞冷冻起来,每次只解冻一小部分,经过增殖之后就够用很久。

就像猴子细胞一样,人体细胞里也可能隐藏着各种各样的病毒,比如人扁桃细胞体里可能隐藏着腺病毒,神经细胞里可能隐藏着单纯疱疹病毒。所以,要想建立一个理想中的细胞系,细胞的来源就必须绝对干净。那什么样的人体细胞最干净,最不会受到病毒的入侵呢?

没错,就是还没有出生的胎儿。胎儿还没有接触过母亲子宫外的世界,而且还受到母亲免疫系统的保护,所以胎儿细胞是理论上最安全、最干净的人体细胞。在所长科普罗夫斯基等同行的帮助下,海弗利克获得了很多流产下来的人类胚胎,他从中选择了一个最健康、没有家族病史的胚胎,开始培养他的人胚胎细胞系。

海弗利克小心翼翼地把这个胎儿的肺细胞分裂了8到10次,获得了几百瓶干净的细胞,所有这些细胞共同构成了一个细胞系,海弗利克把它命名为WI-38细胞系。他坚信,这个细胞系绝对安全可靠,可以成为未来制备各种疫苗时的标准细胞系。

所长科普洛夫斯基,很快就注意到WI-38细胞系的优势,开始大力支持把这个细胞系用于疫苗制备。在他的提倡下,同样在威斯塔研究所工作的普洛特金,开始使用WI-38细胞系研发他的风疹疫苗。

风疹是由风疹病毒引起的急性呼吸道传染病,一般来说,风疹的病情轻、病程短,算不上什么大病。但孕妇如果患上风疹,胎儿就有很大概率出现死胎、早产、耳聋、白内障等症状,而且目前没有治疗风疹的特异性疗法,所以通过接种疫苗预防风疹就显得特别重要。

上世纪六十年代,风疹疫情在美国非常严重,这吸引了美国几大医药公司同时研发风疹疫苗。比如默克公司、飞利浦·罗克珊公司和史克法公司,都参与其中。这三家公司的疫苗都有一个共同特点,那就是用于制备疫苗的病毒毒株,都曾经在实验室里,用非洲绿猴的肾细胞培养过很多代,用来减弱毒性。他们之所以用非洲绿猴,是因为之前在恒河猴体内发现的隐藏猿猴病毒,不会天然寄生在非洲绿猴体内。但普洛特金依然不放心,因为非洲绿猴体内没有这种病毒,不代表不会有其他病毒。

事实验证了他的担忧,1967年在德国城市马尔堡,爆发了一次死亡率极高的瘟疫,病原体被称作马尔堡病毒,它是臭名昭著的埃博拉病毒的亲戚,而马尔堡病毒就是由一批非洲绿猴传播开的。相比之下,普洛特金在制备疫苗时,自始至终用的都是海弗利克的WI-38人胚胎细胞系,就不会有潜藏病毒的隐患。

不过,疫苗研发从来都不是单纯的科学问题。虽然经过细胞和人体试验,四种疫苗都表现出了一定的保护效果,但疫苗要想在美国上市,必须要获得美国生物制品标准部的批准,而这个部门的主管罗德里克·默里出于自己的偏见,一直都看不上海弗利克的WI-38细胞系,和普洛特金基于这个细胞系制备的风疹疫苗。至于非洲绿猴携带的马尔堡病毒,默里认为这种病毒致病性极强,一旦出现很容易识别出来,不太可能长期隐藏在疫苗里,所以就选择性地忽视了这个潜在风险,于1969年陆续批准了三家公司的疫苗上市,唯独否决了普洛特金疫苗的上市申请。

但是,疫苗的效果可没有政治偏见。飞利浦·罗克珊公司的风疹疫苗上市不久,就因为大面积的副作用而退出市场。默克公司和史克法公司的疫苗,在后续使用中也逐渐暴露出了问题,就是在接种疫苗之后,风疹的重复感染率非常高。而普洛特金的疫苗,重复感染率远远小于其他竞品,效果明显更好。

经过艰苦的努力和论证,普洛特金的风疹疫苗在研发完成11年之后,终于在1978年获批上市,直到今天,这款疫苗仍然被全世界绝大多数国家所使用。海弗利克和普洛特金,共同赢得了这场疫苗竞赛的胜利。

海弗利克建立的WI-38人胚胎细胞系和普洛特金发明的风疹疫苗,都对保护人类健康起到了重大作用。但光明的背后是黑暗,疫苗的研究历程,往往也充满着对人伦道德的挑战和对弱者的伤害。所以,第二部分我们就来聊聊,该如何看待疫苗研究过程中遇到的伦理道德问题?

研究疫苗需要使用大量细胞。在上世纪,如果用的是动物细胞,就避免不了使用大量动物作为细胞供体,动辄成千上万只,确实非常残忍。后来随着研究的深入,人们才在保证安全性的前提下,研发出了体外无限增殖动物细胞的技术。这样算是在一定程度上解脱了动物,也减轻了社会的批评。

不过相比于动物细胞,其实人类细胞系,比如海弗利克的WI-38细胞系,遭到的道德非议更多。上世纪的美国,堕胎一度属于非法行为,而WI-38细胞系就来自一个流产的胎儿,所以很多人在心理上难以接受使用这种细胞制备的疫苗,尤其是一些宗教保守主义思想严重的人,更是强烈抵制。

还有人指责说,为了制备WI-38细胞系,海弗利克使用了一个流产的胎儿,可他并没有取得胎儿母亲的同意,实际上胎儿母亲对此毫不知情。后来普洛特金研制的风疹疫苗投入市场,各方都取得了相当可观的经济利益,但从来也没人给过胎儿母亲任何经济补偿。从胎儿母亲的角度来看,用自己的孩子来研发疫苗,这样的做法确实难以接受。

如果说涉及WI-38细胞系的相关指责,大多数还是精神方面的,那对疫苗进行人体试验的历史,可是实实在在地伤害过很多人。因为要想测试疫苗的具体效果,就必须在人体上进行随机双盲对照试验,也就是说给两组实验对象,一组接种疫苗,一组接种没有实际效果的安慰剂,然后通过分析两组实验对象的免疫情况,才能得出关于疫苗有效性的最权威结论。

但问题就出在实验对象上。因为被测试的疫苗都是新疫苗,多多少少都可能存在未知风险,所以测试疫苗效果时,实验对象一开始都应该被告知实验风险,并给予一定报酬,保证被测人的充分知情和绝对自愿。但在上世纪,以及今天某些执行不到位的地方,违背被试者自愿原则的现象都明显存在。

普洛特金在研发风疹疫苗时,就做过这样的事儿。为了验证疫苗的有效性,普洛特金需要找到大量没有接触过风疹病毒的被试者,还要保证这些被试者足够听话,能按时接种疫苗。为此,他盯上了位于美国费城的圣文森特儿童之家,这是一家由教会运营的孤儿院,为了获得在这里的实验许可,普洛特金隐瞒了他疫苗的相关信息,没有向管理者充分告知疫苗的潜在风险。很显然,孤儿院的孩子们没有判断和反对能力,他们都被迫成为了实验的“小白鼠”。后来,为了获得更多实验数据,普洛特金还前往费城以北的汉堡州立学校与医院,对在这里生活的约1000名智障人士进行疫苗实验。同样,这些智障人士也不可能有自愿自主选择的权利。

我们说这些,不是在指责普洛特金的个人道德有问题,实际上,他的行为都是当时医学界的普遍做法。比如,科普洛夫斯基就曾在没有取得孩子父母同意的情况下,给医院里的早产儿接种他新研发的脊髓灰质炎疫苗;美国生物制品标准部主管默里,也曾故意让一座监狱里的60名囚犯感染乙肝病毒,来验证乙肝的传播途径;1932年,美国政府研究人员为了研究梅毒对人体的影响,故意不给399名贫困的非洲裔美国男性治疗梅毒……

二战及战后的很多年里,美国一直都在进行着这些在今天看来绝对无法接受的人体试验,而实验对象无一例外,都是社会的边缘群体,穷人、有色人种、囚犯、孤儿等等。这些人群往往不能充分理解实验可能给他们造成的伤害,同时也无法拒绝参与实验。

今天,对社会边缘群体的人体试验,已经在很多地方被禁止。如果要进行人体试验,受试者的知情权和自主选择权也应该得到完全保证,比如关于试验的说明必须简单明了,让初中生也能看懂。除此之外,还有很多伦理道德问题在被不断讨论,比如使用人体组织是否应该补偿组织的提供者?我们该怎么对待以人体组织为基础制造出来的工具或者药物?还有,如何看待公民在研制疫苗时的权利和义务?

从全局来看,所有这些伦理道德问题,都需要得到重视和解决,否则弱势群体的权益就会不断遭到侵犯。这关系到我们是否有资格“把一部分人的利益建立在另一部分人身上”,这关乎社会的根本公平。不过同时,对伦理道德的讨论也都需要得到及时解决,而不能永远悬在半空中,否则医学发展的进程可能会遭到阻碍而停滞不前。

试想一下,假如普洛特金当时没有当机立断地进行人体试验,没有及时研发出效果最好的风疹疫苗,又会有多少家庭继续遭受苦难呢?伦理道德或许就像科学发展的风筝线,只有控制好松紧和方向,才能让科学发展飞得更高。

一款疫苗一旦上市,就可能影响成千上万的人口,同时产生巨大的经济效益。所以医学的学术成果,不可避免地会受到商业运作的影响,这种影响重要且广泛。第三部分,我们就来说说,上世纪的医学领域,是如何逐渐走上商业化道路的?

今天,有能力的生物学家经常和企业合作,把他们的发明商业化,他们和风投资本家来往密切,并经常作为企业的科学顾问发表意见,而他们任教的大学往往也都支持这些商业运作。但在上世纪80年代以前,科学界的风气远不像今天。当时的生物学家们基本都把学术研究当作根本目的,追求的是知识和荣誉,而不是商业利益。比如,世界上第一款脊髓灰质炎疫苗的发明人乔纳斯·索尔克,被问到这款疫苗的专利权属于谁时,给出了经典的回答:“没有什么专利,你能为太阳申请专利吗?”

这个回答表明了当时生物学界的主流态度,那就是追求知识而非利益。但海弗利克不这么认为,建立WI-38细胞系后不久,他就开始试着把自己的成果商业化。但问题在于,WI-38细胞系虽然是由海弗利克建立的,但这项工作当时是在美国政府的资助下开展的,工作地点则是威斯塔研究所,所以WI-38细胞系的归属权就产生了纠纷。美国政府和海弗利克,都宣称自己拥有对WI-38细胞系的所有权,而威斯塔研究所的科普洛夫斯基,也一度坚持研究所应该从中受益,甚至瞒着海弗利克,和医药公司签订了使用WI-38细胞系的合同。

海弗利克一直把WI-38细胞系当作自己的孩子,所以一气之下就带着所有WI-38细胞离开了威斯塔研究所,转而投奔斯坦福大学。上世纪70年代,他创建了一家名为“细胞联合公司”的生物科技企业,通过出售WI-38细胞系赚钱,不到14个月,他就进账了4.7万美元,还和默克公司签订了价值可高达100万美元的惊人合同。

这在当时可不是一笔小数目,因此惊动了美国政府的相关机构。从那之后,海弗利克就和美国政府展开了旷日持久的诉讼战。诉讼期间,海弗利克不仅丢了工作,失去了实验室,还遭到包括科普罗夫斯基和普洛特金在内的同行们的非议,虽然最终海弗利克和美国政府达成和解,但他的WI-38细胞系基本上也都被收归国有,至于出售细胞赚取的钱,也全部被用来支付他的律师费了。

今天回顾这段历史可以发现,海弗利克确实有他的过错,但是把科研成果商业化这一举动,却实实在在地走在了时代前列。上世纪70年代,生物学家们普遍反对商业玷污他们纯洁的事业,但后来人们逐渐意识到,过去由美国政府资助的各个科研项目,成果的专利都属于政府,但只有很少一部分得到开发,大量的资金投入并没能为社会带来更多福利。

为了促进科研成果转化,美国政治家们开始推动学术成果的商业化。直到1980年,美国最高法院宣布,只要是人造的、由人类操控的产物,就都可以取得专利。这一裁决打开了生物科技产业发展的大门,大量风投资本涌入,大学也开始鼓励教授们为自己的成果申请专利。1979年,美国只有十几家成立不久的生物科技企业,基本也都没什么营业额,可到了2015年,美国光是上市的生物科技公司就有394家,总营业额达到了1170亿美元。

商业化对医学研究的影响逐渐显现,成了促进科技进步的重要推手。但今天我们也要思考,商业化真的对全社会有利而无害吗?比如,人类的某些基因和胚胎干细胞,也都被申请了专利,但申请人真的有资格获得这些专利吗?过度的商业化和专利索取,会不会鼓了一个人腰包,却损害了全人类的利益呢?毫无疑问,今天医学研究的发展离不开商业化的推动,但更离不开的是科学家们对真理的追求。说到底,商业只应该是促进医学发展的手段,而不应该成为目的本身。

好,让我们回顾一下本期音频的内容。

无论是发现海弗利克极限,建立第一个人胚胎细胞系WI-38,还是成功研制风疹疫苗,上世纪六七十年代在美国威斯塔研究所工作的几位科学家,都通过他们的实际行动切实推进了科学的发展,造福了全人类,他们的功劳值得我们铭记。但同时我们也要看到,科学发展从来都不是单纯的科学问题,它涉及社会、政治、道德、商业等方方面面的复杂因素。

当年海弗利克建立WI-38细胞系时,立志要让这个细胞系成为人类制备疫苗时的标准细胞系,但保管的不善和后来发生的一系列争端,都让WI-38细胞系遭到大量损耗,最后已经明显无法满足科学界的全部需求。这促使其他国家的科学家们纷纷沿着海弗利克的路线,建立了自己的人胚胎细胞系,如今WI-38细胞系的使用并不广泛,在美国只有三款疫苗还在用它来制备。有同行就指出,海弗利克的最大悲剧不是官司缠身,也不是失去工作,而是毁掉了他本人的梦想,毁掉了WI-38细胞系的光明未来。

今天,科学背后的问题,仍然在深刻影响着科学本身。比如在面对新冠肺炎疫情时,仍然有很多国家试图把疫苗问题政治化,或是囤积大量疫苗惜售抬价,或是针对特定国家不发放认证许可。这些短视的行为,都从根本上拖延了人类消灭新冠疫情的整体进程。通过这些,我们能清楚地看到,解决科学背后的问题,有时候比解决科学问题本身还要重要。

撰稿:田牧歌转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

1.保证疫苗安全性的难点,不是去掉病毒的毒性,而是要保证疫苗里不能有其他的致病化学物质。

2.只有癌细胞才能无限增殖,动物的正常细胞在培养皿中分裂到一定次数之后,都会逐渐老化并最终死亡。

3.人体细胞在培养皿中,最多就只能分裂大约50次。为了纪念这一发现,这个极限的次数被称作“海弗利克极限”。