《开颅》 田牧歌解读

《开颅》| 田牧歌解读

你好,欢迎每天听本书。今天为你解读的书是《开颅》,这是一本小儿神经外科医生的职业生涯故事集。

开颅,顾名思义是一种需要打开颅骨,在大脑上动刀子的神经外科手术。大脑是灵魂的住所,每打开一片颅骨,呈现在医生面前的都是独一无二的思想诞生地,刀锋滑行的每一毫厘,都是牵动神经的生命微雕。

凭借着冠绝同行的难度系数,神经外科一直以来都被称为外科医学中的皇冠,而小儿神经外科,因为医治对象是身体尚未发育成熟的未成年人,开展手术的难度更大,所以又被称为皇冠上的明珠。能进行小儿神经外科手术的医生是精英中的精英,北京天坛医院小儿神经外科主任医师田永吉是本书的推荐人之一,他提到,整个北美地区只有约250名医生拥有小儿神经外科的执业资格,我国医疗工作者的基数虽然大,但此领域的医生也只有不到400名。

本书作者杰伊·韦伦斯正是一位世界顶级的小儿神经外科医生,他从医超过25年,发表了超过250篇学术论文,经手治疗的病例不计其数。更传奇的是,韦伦斯其实原本并不是一名医生,在进入医学院之前,他本科获得的是英语文学学士学位,后来才决定改行当医生,而且一干就干成了行业顶尖。

在忙碌了大半辈子后,韦伦斯因患腿部神经瘤不得不卧床休息,这才有空写出了这本回忆录。在写作时,他充分发挥了自己的文学天赋,用细腻翔实的文字向我们展示了每一台手术的具体流程,每一次直面生死的心路历程,以及医生这个群体不为人知的喜怒哀乐、酸甜苦辣。

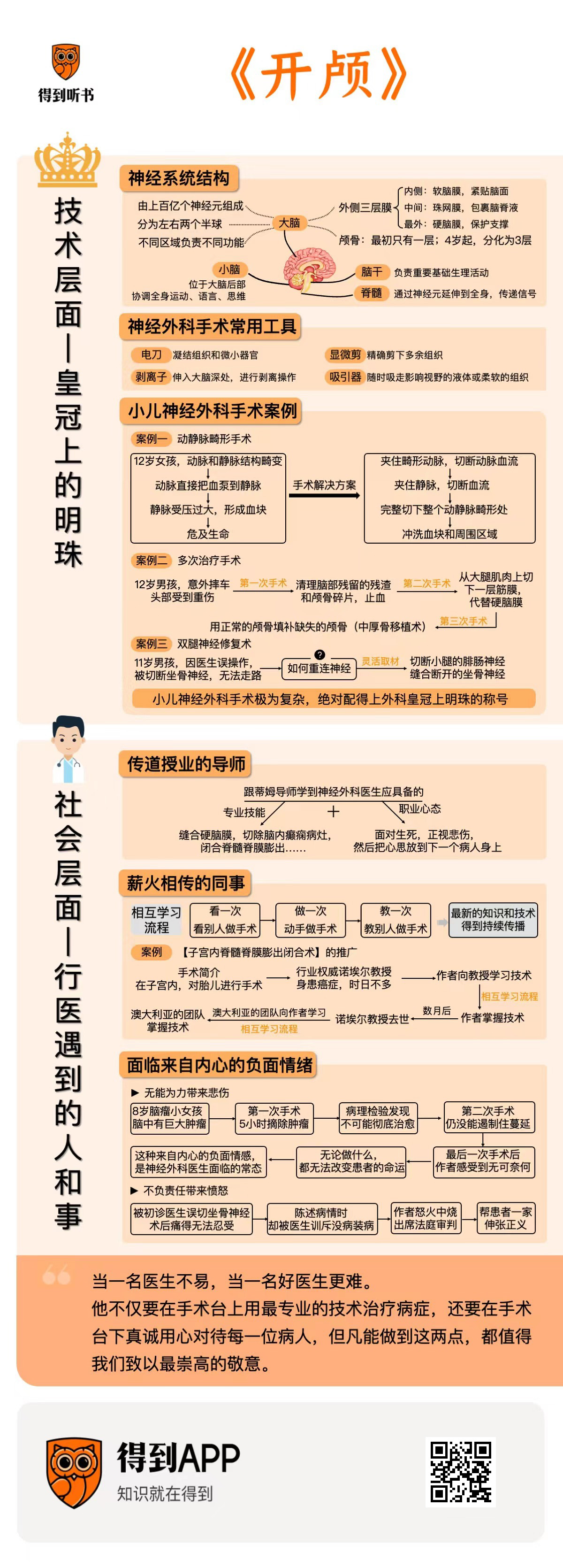

通过韦伦斯的讲述,我们能从两个层面上加深对医学的了解。一是技术层面,通过了解一台台手术的具体过程,我们能明白小儿神经外科手术到底有多复杂、多重要,它何以成为外科医学皇冠上的明珠?二是社会层面,医学不仅仅是一门技术的科学,同时也是各种社会关系的十字路口。医生、病人、老师、学生,行医过程中遇到的各种人和事,共同组成了无数个饱含酸甜苦辣的医学故事。通过了解这些故事,我们能更加走进医生群体的内心世界。

那么接下来,就让我们从技术和社会这两个层面,来分别介绍本书内容。

首先让我们从技术层面了解一下小儿神经外科,看看小儿神经外科手术到底有多复杂、多重要?

神经外科研究的是人体的神经系统,包括大脑、小脑、脑干、脊髓等等,为了方便理解,在介绍神经外科手术之前,我们先简单了解一下这些结构。

首先是最重要的大脑。大脑由上百亿个神经元组成,分左右两个半球,半球上的不同区域分别负责我们的思想、语言、动作、记忆等复杂功能。它有点儿像啥呢?用韦伦斯的话说就是,大脑像奶油色的浓酸奶,勺子插进去不会倒。这可能是我听过关于大脑最形象的比喻了,希望这个比喻不会影响你以后吃酸奶的胃口。

大脑比较柔软,但又极其重要,所以肯定得处于层层保护之下。大脑外侧由三层薄膜包裹,最里层是软脑膜,它富有光泽,紧紧贴合着脑面,布满了大脑的每一道沟裂;软脑膜再往上是蛛网膜,顾名思义,它和蜘蛛网长得很像,蛛网膜的内侧包裹着从大脑中分泌出来的脑脊液,在蛛网膜的包裹下,大脑就像母亲子宫里的胎儿,被小心翼翼地保护着;蛛网膜再往上是硬脑膜,它厚而致密,质地坚韧,能对大脑起到强有力的保护和支撑作用。

在这三层膜的外面,就是我们的颅骨。颅骨听起来是一块骨头,但实际上是由多块骨板拼接而成的,以便能随着人的成长而不断长大。4岁以下的儿童颅骨较薄,只有一层,能略微弯曲而不易折断;从4岁起,人的颅骨开始变厚,并逐渐分化成三层,上下两层密度较高,比较结实,中间一层则主要负责颅骨内的血液循环。颅骨还有自我愈合的能力,做完开颅手术后,把颅骨片放回原位加以固定,颅骨就会自我缝合,虽然强度不比之前,但也足够坚固。

除大脑以外,小脑、脑干和脊髓也承担着不可或缺的职责。小脑位于大脑的后部,主要功能是协调全身运动,还负责协调语言和思维能力。脑干位于大脑下方、小脑前方,长得像蘑菇伞盖下面的蘑菇柄,是大脑、小脑与脊髓相互联系的重要通路,主要负责心血管运动、呼吸、吞咽、呕吐等重要基础生理活动。越接近颅骨底部,脑干就会变得越细,并通过颅骨底部的一个窟窿离开颅骨,成为脊髓。脊髓和大脑一样,外侧也覆盖着一层硬膜,最外层由椎骨保护,从脊髓延伸出的神经元连接到身体各处,承担着传递信号的重要作用。大脑、小脑、脑干和脊髓,再加上分布在全身的周围神经,共同组成了人体的神经系统,神经外科每天就是在和这些结构打交道。

工欲善其事,必先利其器。说到手术,那神经外科医生做手术时,都会用到哪些工具呢?我们只介绍最常用的四种:电刀、显微剪、剥离子和吸引器。电刀的外形是一把小巧的尖头钳子,激活时会有电流通过两个尖端,从而把附近的组织和微小血管凝结。显微剪非常精巧,可以精确地剪下多余的组织,随后医生就可以经过剪出的口子,小心翼翼地把剥离子伸进大脑的更深处,以便进行剥离等操作。医生的另一只手上经常握着一把吸引器,手指可以灵活调节吸力的大小,以便随时吸走影响视野的液体或柔软的组织。

好,了解完这些铺垫知识之后,接下来就让我们通过几个例子,一起看看小儿神经外科手术具体是怎么操作的,这些手术到底有多复杂?

韦伦斯曾经接诊过一位名叫索菲亚的小女孩,12岁的索菲亚原本在家看电视,突然一阵头疼就倒地不起。被紧急送往医院后,医生发现,索菲亚的大脑因脑部动静脉畸形破裂而大量出血,情况十分危急,而且治疗这种畸形的手术难度极大,堪称神经外科最困难的手术之一。

具体难在哪儿呢?在正常情况下,新鲜血液会经由动脉被泵入大脑,血液在毛细血管中进行物质交换,变成静脉血后再经由静脉流出。而动静脉畸形,则是患者的动脉和静脉结构出现畸变,动脉直接把动脉血泵到了静脉里,绕过了毛细血管的环节。问题是,动脉的血管壁很厚很结实,能承受住动脉血强劲的冲击,但血管壁很薄的静脉却应付不过来这种压力,时间一久,就会变得肿胀异常。可想而知,如果动静脉畸形出现在大脑内部并发生破裂,情况会有多危险。无论是放任不管还是手术切除,都可能导致畸形进一步破裂,大脑一旦出血受损,病人就很容易在极短时间内死亡或落下永久残疾。

而且索菲亚的情况更复杂,她大脑中的畸形破裂处,形成了一个巨大的血块,这个血块一边压迫着大脑,让脑内压力不断上升,严重时可能危及生命,同时又在客观上堵住了畸形血管的破洞,阻止了裂口的进一步扩大。该怎么处理这个血块,也成了摆在韦伦斯面前的难题。

权衡之下,韦伦斯决定用最彻底的方式完成这场手术。他首先找到了动静脉畸形的那根动脉,并在上面小心地夹了一个微型止血夹,切断了动脉血流,让原本肿胀的静脉恢复了平静,随后他又在静脉上夹了个止血夹,相当于把这节畸形处的前后血流都切断了,接着韦伦斯把整个动静脉畸形处完整地切了下来,彻底消除了病灶。最后,韦伦斯小心翼翼地冲洗血块和周围区域,等血块自己浮起来后,用吸引器轻柔地将血块一点点吸走,完成了对血块的移除,一场凶险的危机得以化解,索菲亚安全了。而这一切操作,都是在几厘米的狭小空间范围内借助显微镜完成的,难度有多大可想而知。

有些手术难度高,但好处是可以一次性完成,而部分患者因为病情复杂,往往需要医生进行多次手术才能完成治疗。比如在一场摩托车比赛中,年仅12岁的男孩卢克意外摔车,头部受到重伤,左边的颅骨和脑子上被划出一条两三厘米深的深沟,脑组织甚至散落到了地面上。在大多数情况下,遇到这样的重伤,伤者会当场死亡。

幸运的是,卢克挺到了医院,韦伦斯立即为他进行了一系列手术。第一次手术主要是处理伤口,韦伦斯和同事们仔细清理了卢克脑部残留的残渣和颅骨碎片,并止住了撕裂皮肤的出血,阻止了微生物的感染。几天后,为了修补脑部的破损,韦伦斯又从男孩的大腿肌肉上切下一层筋膜,用来代替他缺损了的硬脑膜,这等于是为卢克的大脑修复了原有的保护罩,能帮助大脑进行一定程度的愈合。

又过了几周,韦伦斯动手为卢克填补缺失的颅骨,而原材料是卢克的正常颅骨。听到这儿可能有朋友觉得奇怪,用颅骨填补颅骨,这不是拆东墙补西墙嘛,人哪儿有多余的颅骨呢?别说,还真有。刚才我们说过,人在4岁以后,颅骨会形成像奥利奥饼干一样的三层结构,所以医生可以取下一片正常颅骨,用凿子把颅骨上下凿开,把最底下一层放回原位,再用上层修补缺损的颅骨。这种手术方法叫作中厚骨移植术,虽然今天已经被更先进的3D打印技术替代,但我们不得不承认,它确实是一种充满天才创意的解决方案。

灵活取材是神经外科医生的一项重要技能,有时取材的成功与否,直接决定了手术的成败。在韦伦斯讲述的所有故事中,我觉得最精彩的一个,是为一位男孩进行的双腿神经修复术,韦伦斯借用了一段不太重要的神经,拯救了一位少年的后半生。

11岁的男孩西摩热爱运动,有一天,他发现自己的双腿不太舒服,于是在父母的带领下去看了医生。当时的接诊医生建议,最好给西摩进行一次手术,来松开双腿腘绳肌的肌腱,这样就能缓解腿部的不适感。西摩一家听从了医生的建议,但遇到的却是一次彻头彻尾的灾难,手术后西摩双腿剧痛,症状没有丝毫缓解,还完全丧失了行走能力。

无奈之下,西摩一家找到了韦伦斯。韦伦斯检查病因时发现,为西摩开刀的医生切开的其实不是腘绳肌的肌腱,而是大腿内粗壮、重要、用来支持人类行走的坐骨神经!这条神经被切断后,西摩当然就没法走路了。而且,他坐骨神经切口的两端,已经形成了两个球状的瘢痕组织,瘢痕组织不具备正常功能,还会产生剧痛,所以必须切除,但切掉瘢痕组织后,切口的两端距离会变得更远,重连神经的难度会变得更大。那该怎么办?

还是那个思路,就地取材。人小腿侧面有一条神经叫腓肠神经,这根神经只负责为足外侧一片很小的区域产生感觉,切除它不会影响运动机能,而且它的外形细长,长度足够,特别适合用来移植,在韦伦斯看来,腓肠神经简直是“神经外科医生的天赐礼物”。他把西摩的腓肠神经切下来,裁成六小段,用细如发丝的缝线,在显微镜下一点一点地缝合断开的坐骨神经。光是左腿就缝了八个小时,所以左右腿手术只能分两次进行。

手术做完后,煎熬其实才真正开始。因为被切断后,坐骨神经的轴突会缩回脊髓,只有原来的神经管道还留在原地,神经缝合后轴突虽然还会长回来,但生长速度很慢,每天只能长约一毫米,所以病人必须耐心等待6到9个月,才会知道腿里的某一段神经是否真的成功连上。幸运的是,西摩的手术很成功,从术后第6个月开始,他的双腿逐渐恢复了运动能力。

好,听完这几个故事,我们已经在技术层面上对小儿神经外科手术有了一定了解,即便叙述已经对实际操作进行了大幅简化,我们还是足可以感受到手术的复杂程度,如果再考虑到幼儿身体的更为娇小、配合程度不如成年人的客观事实,小儿神经外科绝对配得上外科皇冠上明珠的称号。

不过话说回来,作为一名医生,要打交道的永远不只有技术,在工作中遇到的各种人和各种事,同样是组成医生职业生涯的关键元素。那么接下来的第二部分,就让我们把目光转向社会层面,聊聊韦伦斯遇到的各种人和事,以及行医过程中饱含酸甜苦辣的心路历程。

对一名医生来说,他职业生涯中最重要的人,大概率会是自己的导师,韦伦斯也是如此。他学医时,曾在杜克医院接受住院培训,在那里,他遇到了自己人生中最重要的导师——蒂姆·乔治。从简单的缝合硬脑膜,到切除脑内癫痫病灶,再到闭合脊髓脊膜膨出,蒂姆一步步地教给了韦伦斯一名神经外科医生应该具备的各项技能,带领韦伦斯真正走进了小儿神经外科的世界。

更重要的是,蒂姆还教给了作者如何看待职业、如何直面生死。在住院培训期间的一天夜里,作者收治了一位25岁的年轻伤者,这位伤者意外被流弹击中脑部,大脑止不住地往外冒血,因为伤势太过严重,韦伦斯还没来得及展开抢救,伤者就停止了心跳。这是韦伦斯第一次在没有其他主治医师在场时,独自面对一条逝去的生命,那个晚上,沮丧和懊恼淹没了他。

第二天,蒂姆看出了韦伦斯的心情,他没有指责或者说教,而是把韦伦斯叫到了走廊上一起谈心,倾听完前一天夜里的故事后,他拍了拍韦伦斯的肩膀说,“你已经尽力了,我们不可能在这间手术室里救下每个人,但我们可以争取”。蒂姆告诉韦伦斯,渡过消沉的方法是正视悲伤,然后把心思放到下一个病人身上。

韦伦斯从导师蒂姆那里,学到了作为一名医生应有的技术与心态,他对此充满感激。可想而知,如果没有他们师生之间这样的紧密传承,就不会诞生像韦伦斯这样的优秀医生。然而,对于医生来说,只从导师身上学习还远远不够,同行之间相互学习,同样是磨炼技艺、交流经验不可或缺的重要渠道。

在外科医生群体中,这种相互学习有一个典型流程:看一次,做一次,再教一次。第一次看别人做手术,第二次自己动手做手术,第三次教别人做一次手术,这三步流程下来后,相互学习就形成了一个闭环,最新的知识和技术就能得到持续传播。举个例子,子宫内脊髓脊膜膨出闭合术这项复杂手术,就是通过这个流程,在作者手中得到传承和传播的。

什么是子宫内脊髓脊膜膨出闭合术呢?简单来说就是,有些母亲在怀孕期间缺乏叶酸,会导致胎儿的脊髓发育不完全,脊髓椎管靠近臀部的地方不能完全闭合,一部分脊髓就会暴露在后背皮肤外侧,这种发育缺陷可能会导致胎儿出生后失去行走能力。所以医生得通过手术,把肌肉、脂肪、皮肤等组织覆盖到新生儿暴露的脊髓上,把缺口闭合起来,这就是脊髓脊膜膨出闭合术。但这种手术的效果往往不理想,因为子宫内的羊水中含有很多有害物质,会损伤暴露在外的脊髓,所以哪怕是给刚出生的婴儿进行手术,也显得太晚了。

那该怎么办呢?你可能已经猜到了,那就是在胎儿出生前,在母亲的子宫里就进行手术,这就叫子宫内脊髓脊膜膨出闭合术。这种超级复杂的手术,光是听听流程就足够让人头大了:医生要在保证母亲和孩子安全的情况下,打开子宫,对巴掌大的胎儿进行手术,一个24周大的胎儿,后背上暴露的脊髓,大小仅相当于黏在一起的三粒米饭,而胎儿体内的全身血量,也不到一罐汽水的1/4,手术难度可想而知,稍有失误,就可能引发早产或者更严重的后果。所以在这项手术诞生之初,美国国家卫生研究院就规定,全美只有范德比尔特大学等3家机构可以率先探索这项手术。

没过多久学界就发现,手术的效果很好,应该加以推广,于是美国国家卫生院就解禁了这项手术的机构限制。韦伦斯正是在这样的背景下,加入了范德比尔特的团队,开始学习手术的具体操作流程。参与第一场手术时,范德比尔特的小儿神经外科医生诺埃尔·图利潘是主刀医生,韦伦斯做辅助。作为研发这项子宫内手术规范流程的权威,诺埃尔自然是教授这项技术的最佳导师,但不幸的是,诺埃尔此时已经身患癌症、时日无多,所以作者必须尽快掌握这项宝贵技能。

第一次手术后没多久,作者便迎来了第二次手术,这次轮到他亲自做一次,诺埃尔做他的辅助;再之后的第三次,作者便动手教一次,换成其他医生来辅助,诺埃尔在一旁指导。就这样三次手术下来,作者完成了从学到教的角色转变,诺埃尔的使命也圆满完成,他把宝贵的技艺传授给了同行,自己则在几个月后因病去世。临终前,诺埃尔是世界上做子宫内脊髓脊膜膨出闭合术次数最多的人,而作者仅做过几次,不过次数已经不重要了,重要的是传承的火种已经点亮。

之后,澳大利亚的一个医学团队向作者发来邀请,请作者的整个团队前往澳大利亚,来进行子宫内脊髓脊膜膨出闭合术的示范,重复看一次、做一次、教一次的流程,将这项技术带到新大陆。最终,澳大利亚的团队成功从作者手中接过了技术传承的接力棒,传承了技术,也传承了希望。

医生在工作中会遇到形形色色的人,既有诲人不倦的导师,也有薪火相传的同行,善意的相遇总是好的,但并不是所有人都抱有善意。面对亲人的离去,病人家属很可能会出现愤怒、憎恨等应激情绪,作者就曾在抢救病人失败后,遭到过病人丈夫和儿子的围攻,幸好跑得快才没受到伤害。可以说,医生面对的是一个随时充满压力和不确定性的工作环境,随时可能被负面情绪包围。

负面情绪有时来自外界,有时则来自医生的内心。作者经常面对这样的情形:哪怕自己妙手回春,面对有些疾病也无能为力,这时他的内心深处就会充满无力感。作者曾经接诊过一位年仅8岁的脑瘤患者,小女孩名叫达莱拉,她的左脑里长了一个巨大的肿瘤。作者一接诊,就立刻为达莱拉进行了5个小时的手术,摘除了她的肿瘤。手术很成功,大家也都很兴奋,但后续的病理检验报告发现,达莱拉患的是极恶性的胶质母细胞瘤,不可能彻底治愈,患这种肿瘤的儿童,平均预期寿命只有一到两年,肿瘤一旦复发,就会无法遏制地生长。

第一次出院后不久,达莱拉的肿瘤果然复发了,作者又为她重新摘除了一次,但第二次手术也没能遏制住肿瘤的蔓延,没过多久,大大小小的肿瘤就布满了达莱拉的整个大脑。此时,已经没有任何办法可以控制肿瘤的生长了,再多的手术、化疗和放疗都不会起作用。在最后一次手术后,作者感到了深深的无可奈何,无论做什么,都无法改变患者的命运,这种来自内心的负面情感,其实是神经外科医生面临的常态。

如果说无能为力会带来悲伤,那不负责任则会带来愤怒。我们刚才提到的那位名叫西摩的小男孩,他就是那位不负责的初诊医生的受害者。那位医生说是要切开腘绳肌的肌腱,却切断了西摩的坐骨神经,而且更让人无法原谅的是,术后西摩痛得无法忍受,陈述病情时却被初诊医生训斥了一顿,说他们全家反应过度、没病装病。

这位医生的恶劣态度让韦伦斯怒火中烧,他决定出席法庭审判,为西摩一家作证,证明责任完全在那位初诊医生身上。这不是一个简单的决定,因为面对危急状况时,医生常常有多种解决路径,出现问题也在所难免,其他人不能以事后诸葛亮的态度对当事医生吹毛求疵,所以作者轻易不会论断其他医生的做法。但西摩的遭遇触碰到了作者的道德底线,为了给西摩一个公道,韦伦斯选择出庭作证,最终帮助西摩一家伸张了正义。

当一名医生不易,当一名好医生更难,他不仅要在手术台上用最专业的技术治疗病症,还要在手术台下真诚用心对待每一位病人,但凡能做到这两点,都值得我们致以最崇高的敬意。

好,以上就是本书的基本内容,我们来简单回顾一下。

首先,我们在技术层面上介绍了小儿神经外科手术到底有多复杂。神经外科应对的是庞大而精密的神经系统,手术误差必须小之又小,而且许多病症来得凶猛,病人的生死往往就在一瞬间,医生必须快刀斩乱麻,同时灵活就地取材,才能保住病人的健康。再考虑到小儿神经外科医治的是发育尚未完全的未成年人,其被称为外科皇冠上的明珠也就不足为奇了。

接着,我们在社会层面上聊了聊韦伦斯遇到的各种人和事,以及他在行医过程中的心路历程。传道授业的老师,看一次、做一次、教一次的同事,天真可爱却又亟待拯救的病人,共同组成了作者的一篇篇故事。

在诊室里、在病床上,韦伦斯看遍世事无常,那到底是什么在支持他,让他把这份并不轻松的事业坚持一生的呢?病床上总会有人救不回来,亲眼看到一个个生命的逝去,难道不会给自己带来过于沉重的痛苦吗?关于这些问题,或许你和我一样,在读本书之前也都感到非常好奇。

作者在书里给出了自己的答案:工作久了,神经外科的情绪起伏让人上瘾,普通的悲伤不够,必须痛彻肺腑才行;沮丧会变成鄙夷,鄙夷任何一个不像自己那么拼的人;喜悦也会升级成超过正常范围的亢奋。相比之下,和朋友相处的时光就索然无味了,它根本比不上告诉一位妻子她的丈夫会活下来、醒过来,最后平安回家时的喜悦。

“谢谢你,大夫,谢谢你这一路为我们付出了这么多。”病人这句话让人感到欣慰而感动,或许是许多像韦伦斯这样的医生坚持事业的最大动力。

好,以上就是这本书的精华内容。这本书的全版电子书,我也已经附在了文稿末尾。你可以点击下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。要是你喜欢这本书,也可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书!

划重点

-

神经外科应对的是庞大而精密的神经系统,手术误差必须小之又小,而且许多病症来得凶猛,医生必须快刀斩乱麻,同时灵活就地取材,才能保住病人的健康。

-

医学不仅仅是一门技术的科学,同时也是各种社会关系的十字路口。