《大流感》 苗炜工作室解读

《大流感》| 苗炜工作室解读

关于作者

约翰 M.巴里(John M. Barry),美国作家、历史学家。常为《纽约时报》、《华尔街日报》、《时代周刊》、《财富》杂志、《华盛顿邮报》等撰稿,也经常以特约评论员身份出现在美国各大广播公司的节目中。其著作多次登上畅销书榜。

关于本书

本书作者依据大量的历史资料和数据,重绘1918年大流感发生、发展及其肆虐全球的过程。本书细致入微地描写了科学、政治与疾病传播互动的过程,并述及传统医学演化至现代医学的重要里程碑,以及当年科学家、医学工作者等在巨大压力下所显示出的勇气、价值观、研究态度和方法。

核心内容

第一,是大流感结束了第一次世界大战吗?

第二,1918年大流感是怎样在美国费城泛滥的?

第三,科学家对病毒的认识为什么如此缓慢?

你好,欢迎每天听本书。本期音频为你解读的书叫《大流感:最致命瘟疫的史诗》。这本书写的是1918年在全世界肆虐的大流感。

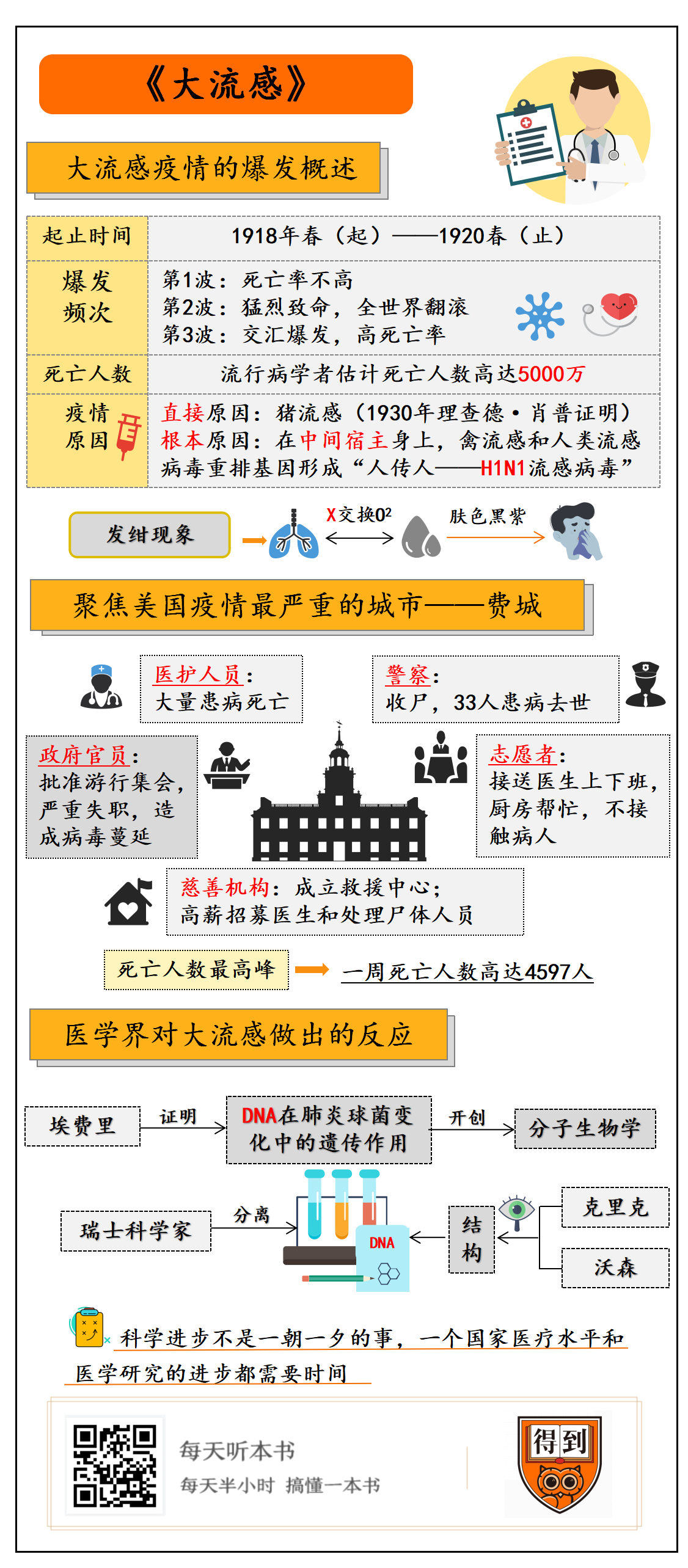

这场大流感的发源地是美国堪萨斯州的哈斯克尔县,后来逐步扩散到全世界,只有少数几个与世隔绝的地方避开了这场瘟疫。大流感有三波,第一波发生在1918年春季,直到1920年春天,这场大流感才销声匿迹。

那时候,全球人口不到20亿,大流感让全球30%的人口受感染。大流感一共造成了多少人死亡?这个问题没有明确的答案。最保守的估计是2500万,后来的流行病学者估计死亡人数达到5000万。

为什么会出现这场大流感?后来的流行病专家分析,鸟类携带的禽流感病毒原本不会传染给人,但是在中间宿主身上,禽流感病毒和人类流感病毒重排了基因,形成了一种新的、能“人传人”的病毒,也就是H1N1流感病毒。这个宿主之一就是猪。病毒学家把猪称为病毒的“搅拌碗”,因为它能够同时感染禽类和人类的流感病毒,而猪跟人靠得太近了。

你可能知道,SARS病毒来自蝙蝠,埃博拉病毒也来自蝙蝠,它们都通过中间宿主传给人。武汉爆发的新冠肺炎,也是这种路径。现在的医学能估算出,大自然中隐藏的病毒大概有16万种,但我们只认识其中的3000种,未来的瘟疫很可能是某种未知病毒在人类中传播。

《大流感》获得过2005年美国科学会的最佳图书奖,作者叫约翰•巴里,是美国作家。他写这本书花了七年的时间,研究工作非常细致,这本书一共660页,后100页全是参考文献。

我是在2020年2月读这本书的,很多医学知识都被普及了,像病毒、免疫系统、疫苗这些概念,我们多少都有了解。所以,这本书里的科学内容读起来并不困难,但书里描述的氛围让人窒息。大流感让很多人死亡,比如,光印度就有1200万人死亡。瘟疫蔓延时,城市崩溃,医生回天乏力,科学家束手无策。关注以往人类面临的极端处境,可以帮助我们更好地思考和面对当下人的处境。

我的解读分成三个部分,第一部分讲大流感疫情的爆发;第二部分聚焦在美国疫情最严重的一个城市——费城;第三部分讲医学界对大流感做出的反应。

好,我们进入第一部分,看看大流感疫情是如何爆发的。

1918年,第一次世界大战还在进行。美国在前一年宣布参战,全美都被爱国激情鼓动,军队对医生和护士的需求量非常大。当时毕业没多久的医学院毕业生里,最优秀的人都被选拔到军队里。

医生在军队最关注的问题就是传染病,因为在过去的许多战争中,病死的士兵比战死的多。除了医生,顶尖医学家也加入军队,被授予少校军衔。像洛克菲勒医学研究所这样的研究机构,整个编制都加入了美国陆军。

当时的医学已经战胜了传染病白喉,能防治伤寒、霍乱、黄热病和黑死病。军医署署长戈加斯给军队准备了大量的伤寒疫苗,包括天花疫苗,预防肺炎、痢疾、脑膜炎的免疫血清,但是没有能对付麻疹的疫苗。结果,麻疹最先在军营中发作。当时军营的生活条件很差,都达不到最低的公共卫生标准,再加上大批年轻人聚集在一起,简直是传染病温床。麻疹并发症中最厉害的就是肺炎,从1917年9月到1918年3月,一共有三万多美军士兵得了肺炎,五千多人死亡。

接着,第一波大流感就来了。1918年3月初,美国堪萨斯州哈斯克尓县的几个年轻人征召入伍,进入福斯顿兵营。很快,兵营里开始有人得了流感。三周之内,兵营中有一千多人需要住院治疗。到了春天,美国36个兵营里有24个都被流感侵袭。不过,流感的严重程度还不能跟麻疹导致的肺炎相比。4月,流感进入欧洲,光是英国第一陆军就有3万多人住院,英国舰队也有一万多名水手患病,但这时候死亡率还不高,医学工作者也没有特别重视。

一些病理报告显示,这种流感发作起来很严重,有些士兵会在两天内死亡,死因是爆发性的肺炎。5月下旬,有一份报告显示,法国一个只有一千多人的小兵营发生疫情,688人住院,49人死亡,死亡率达到了5%。到了6月和7月,英国驻扎在法国的士兵大约有两百万人,患病的达到120万,但他们慢慢缓过来了。

第一波大流感的死亡率不高。患病者幸运地获得抗体,抵抗住了第二波流感的侵袭。不过,病毒在慢慢变化。经过“传代”后的病毒更加适应人体环境,致命性也显著提高,因此,第二波流感的攻击变得更加猛烈更致命。1918年6月30日,英国货船“埃克塞特城市”号到达美国费城,大批船员染病,救护车把船员送到医院,船员接二连三的死亡。伦敦也在7月8日报告,一周内有287人死于流感引发的肺炎。疫情爆发就像烧开水,开始冒出来一个气泡,然后就是三三两两的气泡同时出现,气泡越来越多,一壶水翻滚起来。大流感就这样在全世界翻滚起来的。从8月开始,流感引发肺炎的病例报告在美军中直线上升。

8月12日,一艘挪威货轮抵达纽约,船上200个水手都得了流感,他们被送进医院。对此,纽约卫生局的官员说,绝对没有发生流行病的危险。随后,又有三条外国轮船到达纽约。纽约的报纸报道,到达纽约的船上流感爆发,船员都送进了医院。8月20日,卫生局官员承认,纽约出现了流感,但不太严重,可防可控。

100年前的世界,还不像今天有这么多飞机,人口流动这么快。但不幸的是,那时是战争时期,繁忙的运兵船和货船加速了疫情传播,再加上船上空间狭小,简直就是“活棺材”。

疫情随着船只的交汇爆发。西非国家塞拉利昂的首都弗里敦,就是一个疫情爆发点,当时,欧洲去往南非的船都要在这里添煤。8月15日,英国海军一艘军舰来这里添煤,船上有200个水手已经患了流感,弗里敦当地的工人给军舰添煤时受感染,把流感传染给当地人。8月27日,英国海军另一艘船也来添煤,却发现当地600个工人居然有500个没上班。船员就和当地工人一起干活,结果,这艘船上779个船员里有600个都病倒,51人死亡,这意味着死亡率是7%。同一时间,一艘从新西兰来的运兵船也在这里加煤,船上1150人中900人病倒,最后的死亡率是38%。

说回到美国。8月底,波士顿码头上的一艘船发生疫情。船上有7000人,58人确诊患病送进海军医院。军医采取了隔离措施,但疫情开始在波士顿市内蔓延。在波士顿城外60公里,有一所德文斯军营,住着45000名士兵。军营医院能容纳1200人,医务人员也很充足。9月初,军营医院只有84个住院病人,但月底就住进了6000个士兵。光9月24日这一天,就有342人被确诊为肺炎。有一位军医在写给同僚的信里说,平均每天都有100人死去,这些人开始时像是得了流感,但病情会迅速恶化成前所未见的恶性肺炎,出现发绀现象。发绀现象指的是肺部无法跟血液交换氧气,肤色变黑变紫。

一时间,谣言四起,说这不是流感,是黑死病。美军顶级医疗专家也到达德文斯军营,他们看到的景象是:医院堆满了帆布床,床上躺着病人,到处都是血迹,士兵在咳血,或者从鼻子耳朵往外冒血,停尸房里全是尸体。医生从早上五点半工作到晚上九点半,200个护士中有70个都病倒了。

这些医疗专家中包括威廉•韦尔奇,他是美国医学界泰斗级人物,约翰•霍普金斯大学的教授。他判断,这是一种新型传染病,他在德文斯军营内打了三个电话,第一个电话请一位顶级病理学家来解剖尸体,发现疾病线索。第二个电话打给洛克菲勒医学研究所的专家埃弗里,他一直在研究肺炎。第三个电话打给军医署,报告这种疾病会迅速传播到各个军营。

当时有一位军医发表了一篇论文,描述大流感的病症,说这种疾病会迅速扩散到整个国家,来势汹汹,会侵袭美国30%到40%的人。这位军医的判断没错,只是美国这个词应该改成“全世界”。

好,第二部分,我们聚焦到费城,看看这座疫情最严重的美国城市如何面对疫情。

费城在一战前有175万人口,造船业让更多工人进入这个城市,但费城的公共设施比较差。1918年9月15日,费城海军医院有600个重病的水手入院。两天后,瘟疫蔓延到城市,一所平民医院有5个医生和14个护士病倒。对此,费城卫生局官员克鲁森坚持认为,流感不会对费城造成太大的威胁。报纸上也安抚市民,说流感可以控制。9月21日,卫生局向市民建议,要想避开流感,就要注意保暖,保持足部干燥,保持大便通畅。一周后,一场大游行要在费城举行,这场游行是为了销售几百万美元的战争公债,是费城历史上最大的游行,会有几千人参加,几十万人围观。就在游行的前一天,费城的医院接收了两百个流感病人,其中123个是市民。尽管不断有医生强烈要求取消游行,但卫生局官员克鲁森还是批准游行集会照常进行。克鲁森保证,围观市民不会有任何危险。

没过几天,这位卫生局官员又发表讲话说,不妙,平民中出现大流感了。流感的潜伏期是24小时到48小时,在游行结束的三天之内,也就是72小时之内,费城全城的31家医院全部爆满。游行结束的第三天,死于流感者有117人,这时候是10月1日。到了10月3日,克鲁森禁止费城内所有的公共集会。

几天前,克鲁森批准了大游行。而现在他关闭了教堂、学校和剧院。街上也挂着标语,“吐痰等于死亡”。确诊病例从每天几百迅速上升到几千。光是10月6日这天,就有289人因流感去世。随后每天的死亡人数达到300以上。克鲁森安慰市民说:死亡率马上会下降。但他立刻被打脸,话音未落,死亡人数就上升到428人。

费城当时的习惯是,家里有人去世,就在门口挂上一块绸布,死的是年轻人就挂白色绸布,是中年人就挂黑色绸布,死的是老年人就挂灰色。城里顽皮的孩子,到处去看谁家挂了绸布。人们像苍蝇一样死去,处理尸体变成了一件麻烦事,太平间里积压了太多尸体无法下葬。住在廉价公寓里的人们只能在家里停尸。市政府派警察去收尸,结果33名警察患病去世。

费城总医院里有八名医生和54名护士患病,是医护人员总数的43%,最后这家医院有10名护士死亡。为了补充人手,费城五所医学院的三年级学生和四年级学生都接受了紧急培训。培训老师是一位传染病专家,他对学生们点评当时的抗毒素、血清时说,这个没用,那个也没用,统统没用。他说的是实话,没有药物能有效地对付流感。医生到医院去,每天看到有四分之一的病人死去,第二天住进来新病人。整个城市都被恐惧笼罩,街上没有人,没有车。

费城的富裕家族主导着城市里的慈善机构,他们成立了紧急援助中心,设立24小时求助电话。因为,电信局有1800名员工已经病倒,没法工作,日常电话的线路被掐断,只有急救电话能打通。但设立求助电话其实也没什么用。有一个救助组织的日志,记录某一天接到2955个求助电话,没能提供任何服务的是2758个,也就是说,打来求助的人,93%得不到服务的。人们需要医护人员,可城里没有护士。

慈善机构就开出更高的薪水从全国招募医生,但疫情已经在美国蔓延,能招到医生很有限。卫生局官员克鲁森发出公告,希望身体状况良好的女性加入急救队伍,但没人响应,只有修女去医院做护工。据估计,当时的费城有50万人病倒,健康的人要照料家里人,人们都为自己而活,彼此没有信任感。志愿者会接送医生上下班,会在厨房帮忙,但几乎没人愿意接触病人。慈善机构以每天10美元的工钱招募处理尸体的人,这在当时是很高的日薪。慈善机构还要考虑如何安置大批的孤儿。10月10日费城死了759人。到10月16日,这一周内死亡人数是4597人。这是死亡人数最高峰,而后开始下降。

费城可能是大流感中美国最崩溃的地方。在美国,大流感估计造成了65万人死亡。全美都在流感的恐慌中,卫生部部长告诫大家,只要保持良好的卫生习惯就能避开流感,不要吐痰不要对着人打喷嚏,不要恐惧等等。但越来越多的城市关闭公共场所,流言四起,有人说,这不是流感,这是德国佬研究出来的武器,通过病原体散布疾病和死亡,这种民间情绪非常强烈,以至于卫生部门的实验室真的去调查细菌战可能用到的媒介,比如拜耳公司生产的阿司匹林。费城也被看作是瘟疫发源地,有一个费城的推销员,去了亚拉巴马州,他被当地人怀疑是传播流感的德国间谍,就被捕了,虽然证据不足被释放了,但他后来在旅馆被杀。

医学杂志每周都会刊登医护人员的讣告。卫生部和红十字会每天收到无数电报,各地都要求派医生派护士。医生们治疗病人时也是八仙过海,各显神通。他们把吗啡、阿司匹林,把治疟疾的奎宁用在病人身上。有的医生会把所有已知的疫苗都注射到病人身上。许多医生都说自己的疗法有效。有一位医生甚至给25个重症病人注射了用来消毒的过氧化氢,25个人里有13个好转,死了12个。而这位医生竟然还宣称自己的疗法有效!

流感带来了一片混乱,但混乱之中也有人性的光辉闪耀。这本书里专门提到了一位名叫沃德的人,他曾经是外科医生,原来的工作是给堪萨斯城的工人治疗工伤。1914年退休以后,他在得克萨斯靠近墨西哥的边界上买了一个小农场,他没跟外人说过自己是医生。但是当流感来袭后,农场工人患病,沃德大夫就给他们看病。有一天早上,他老婆被外面的声音吵醒,出来一看,有好几百个墨西哥人,扶老携幼拖家带口,来找他们看病,沃德夫妇就在自家的农场给求助者烧水做饭,护理治疗。等瘟疫过后,沃德回到堪萨斯城,重新当上了医生。沃德就像是加缪小说《鼠疫》中的里厄医生,尽责,并在瘟疫中提升自己。

第三部分,我们看医学界对流感的反应。

1918年大流感爆发时,战斗在第一线的医务人员,就有约翰•霍普金斯大学的毕业生和洛克菲勒医学研究所的科学家。这两家著名机构的发展历史,能让我们看到,一个国家医疗水平和医学研究的进步,都需要时间。

《大流感》这本书的第一章,写的是1876年9月,约翰•霍普金斯大学的成立仪式。这是大流感爆发之前四十年的事,银行家约翰•霍普金斯去世,留下350万美元财产,捐献出来要建立一个研究型的大学。那时候的美国,神学教授要比医学教授多得多,医学研究能拿到的钱很少,美国的医学也落后于德国。

到了1901年,小约翰•洛克菲勒的外孙死于猩红热,洛克菲勒家族就拿出一大笔钱成立了洛克菲勒医学研究所,专注于医学研究。现在,约翰•霍普金斯大学的医学专业是世界顶级水平,约翰•霍普金斯医院是美国数一数二的医院。洛克菲勒医学研究所也成为洛克菲勒大学。这是金钱的推动力,是有钱人留给世界的好东西。

接着,书里的第二章和第三章写了我们前面提到的医疗专家威廉•韦尔奇。他出生于1850年,在耶鲁大学学化学,然后去德国学医,回美国后在贝尔维医学院教书,然后去约翰•霍普金斯大学教书,他的门生在洛克菲勒医学研究所工作。在韦尔奇周围,形成了一个医学精英的结晶体,稳定、严密,每个人都有使命感,知道自己的任务。

书里也写了洛克菲勒医学研究所的故事。这个铺垫很长,读的时候我期待这些医学大牛是英雄,能在大流感爆发之时挽狂澜于既倒,但事实不是这样。1918年大流感爆发时,韦尔奇已经年近七十,他在德文斯军营考察疫情之后,很多时间都在大西洋城休养。医学的薪火相传、理性进步虽然令人鼓舞,但科学研究是水滴石穿的事儿,要一点点的累积,才能取得进步。以下几位医学研究者与大流感的故事,能让我们更好地了解这一点。

1908年,洛克菲勒医学研究所的成员保罗•刘易斯发现并证实了,脊髓灰质炎也就是小儿麻痹症,是由病毒引起的。他研制了一种疫苗,只针对猴子做实验,效果是100%。但能够用在人体的脊髓灰质炎疫苗还要等半个世纪以后才出现。十年后,保罗•刘易斯已经成为海军少校,他被请到波士顿查看大流感患者,抽血,检验尿样和痰液,清理喉咙。他给出的治疗方案是,给流感康复者抽血,析取血清,再给患者注射。刘易斯是实验室工作者,不是临床医生,他要干的事找是出病原体,找出病因,如果可能,研制出抗血清或者疫苗,这是他的工作方向。他能判断出来,这种流感跟以前的流感大不一样。

当时医学界对流感的普遍认识是,流感是流感杆菌引起的疾病,刘易斯从病例中分离出病原体,有流感杆菌、一型和二型肺炎球菌,还有溶血性链球菌。他制备了一小批针对这些微生物的疫苗,也在人体试验中取得了一定的效果,但他给不出科学解释。他怀疑,流感是一种病毒引起的。

等大流感渐渐平息的时候,美国医学界成立了一个大流感委员会,搜集资料,继续研究。他们承认,医学对大流感没有什么正确的认识,这是一种耻辱。刘易斯后来加入普林斯顿大学的一个动物病理研究所工作,他本来有机会去一所大学拿高薪,获得终身教授职位,可他还是想搞明白大流感。遗憾的是,他的研究没有成功。1929年,刘易斯在巴西考察黄热病时去世。

不过,他的门生理查德•肖普,在1930年代发现了猪流感病毒,接着,肖普发现经过1918年大流感的人,对猪流感有抗体,而1920年后出生的孩子对猪流感没有抗体。动物病理研究所的工作人员搞明白了,1918年的大流感是由病毒引起的。这已经是大流感过后十多年的事了。

我们前面提到,威廉•韦尔奇在德文斯军营中打的第二个电话,是打给洛克菲勒医学研究所的埃弗里,埃弗里是肺炎研究专家。1918年大流感中很多病人是因为流感引发的肺炎死亡的。作为研究专家,埃弗里的工作也是找到病原体。美国各地的实验室,有的能找到流感杆菌,有的找不到流感杆菌,埃弗里通过实验证明,不能把原发感染归因于流感杆菌,流感杆菌和肺炎球菌都可能是病人被病毒击倒后才侵入人体的。他把自己的研究专注于肺炎球菌上,每天都会去实验室工作。他的研究工作持续到30年代,40年代。在1934年到1942年之间,他年过六十,没有发表任何论文,名义上已经退休了,成了研究所的荣誉人员。

结果在1943年4月,他通知洛克菲勒医学研究所的科学指导理事会,他的发现将改变生物学。1943年11月,他和同伴提交了一篇论文,主题是“导致肺炎球菌类型转化物质的化学性质研究”。三个月后,这篇论文在《实验医学杂志》上发表。发表这篇论文时,埃弗里已经67岁。

我们来看看埃弗里发现了什么。DNA也就是脱氧核糖核酸,是一位瑞士学者在1868年分离出来的,但是没有人知道它的功能,这种分子看上去太简单。遗传学家此前认为,是蛋白质携带遗传密码,蛋白质分子结构复杂,但埃弗里的论文证明,其实是DNA携带遗传信息,基因就在DNA上。有评论说,DNA的黑暗时代终结于1944年埃弗里的手中。

1953年,克里克和沃森发现了DNA结构,他们在经典著作《双螺旋》里说,“一直以来,人们都认为基因是蛋白质分子的特殊类型,直到埃弗里说明,遗传性状可以通过DNA分子从一个细菌分子传递到下一个。”埃弗里的实验一开始是寻找肺炎的治疗方法,结果后来开创了分子生物学领域。埃弗里在1955年去世,如今,洛克菲勒大学的一座大门就叫埃弗里门。

科学研究其实是一件水滴石穿的事,但大多数人对科学的了解都集中在“石穿”那个奇迹般的时刻,不太能理解之前的“水滴”。这本书里提到了近百位科学家及医学工作者,还有一个数字很有意思。瘟疫蔓延之时,纽约多了21000个父母双亡的孤儿。同时,纽约市立实验室的科学家威廉•帕克和安娜•威廉斯在研究病原体,他们实验室要清洗和消毒的器皿一共是220488个。

以上就是《大流感》这本书的精华内容,我们再来回顾一下知识要点。

第一,大流感是1918年春季开始爆发的一场瘟疫,在全球共造成5000万人死亡,只有少数与世隔绝的地方才躲开了瘟疫的侵袭。这场瘟疫是由当时人们还不认识的一种病毒引起的。直到1930年代,理查德•肖普才证明猪流感对人的危害。人畜共生病,很可能会在未来侵害世界。

第二,瘟疫流行时,并没有挽狂澜于既倒的传奇。美国官僚的表现普遍让人失望。那些恪尽职守的医生、警察、志愿者,那些维护城市运转,使社会生活不致崩溃的工作者就是英雄。

第三,科学进步不是一朝一夕的事,一个国家医疗水平和医学研究的进步,也需要时间。约翰•霍普金斯大学成立于1876年,洛克菲勒医学研究所成立于1901年。1918年对抗瘟疫的科学家很多都来自这两个机构。

第四,埃弗里一直在研究肺炎。他证明DNA在肺炎球菌变化中的遗传作用,开创了分子生物学。1868年,瑞士科学家分离出了DNA,直到1953年,克里克和沃森发现了DNA结构。科学看似突飞猛进,人类的理性进步其实是一件长期又缓慢的事情,但它也能给我们更恒久的信念。

撰稿:苗炜工作室 转述:杰克糖 脑图:刘艳导图工作坊

划重点

1.大流感是1918年春季开始爆发的一场瘟疫,在全球共造成5000万人死亡,只有少数与世隔绝的地方才躲开了瘟疫的侵袭。

2.瘟疫流行时,并没有挽狂澜于既倒的传奇。那些维护城市运转,使社会生活不致崩溃的工作者就是英雄。

3.科学进步不是一朝一夕的事,一个国家医疗水平和医学研究的进步,也需要时间。