《人类大瘟疫》 陈朝解读

《人类大瘟疫》| 陈朝解读

关于作者

本书的作者马克·霍尼斯鲍姆任教于英国城市大学,是医学史专家,写有介绍流感、疟疾等多种疾病历史的著作。他原本是一名资深媒体人,曾在《观察家报》《卫报》等媒体工作,有丰富的写作经验,拍摄过获奖纪录片。因为禽流感大流行,已经在媒体取得成就的霍尼斯鲍姆又回学校攻读了博士学位,成为了一位医学史专家。

关于本书

《人类大瘟疫》是一本关于流行病的科普书,书中描写了近一个世纪的九次疾病大流行,从1918年的大流感,到八十年代的的艾滋病,再到非典肺炎和埃博拉病毒的流行。作者详细描写了九次疾病大流行中的医护人员、卫生官员、政府部门和普通民众的种种表现,指出人类在面对流行病时的常见错误,以史为鉴,帮助我们思考该如何应对未来的流行病大流行。

核心内容

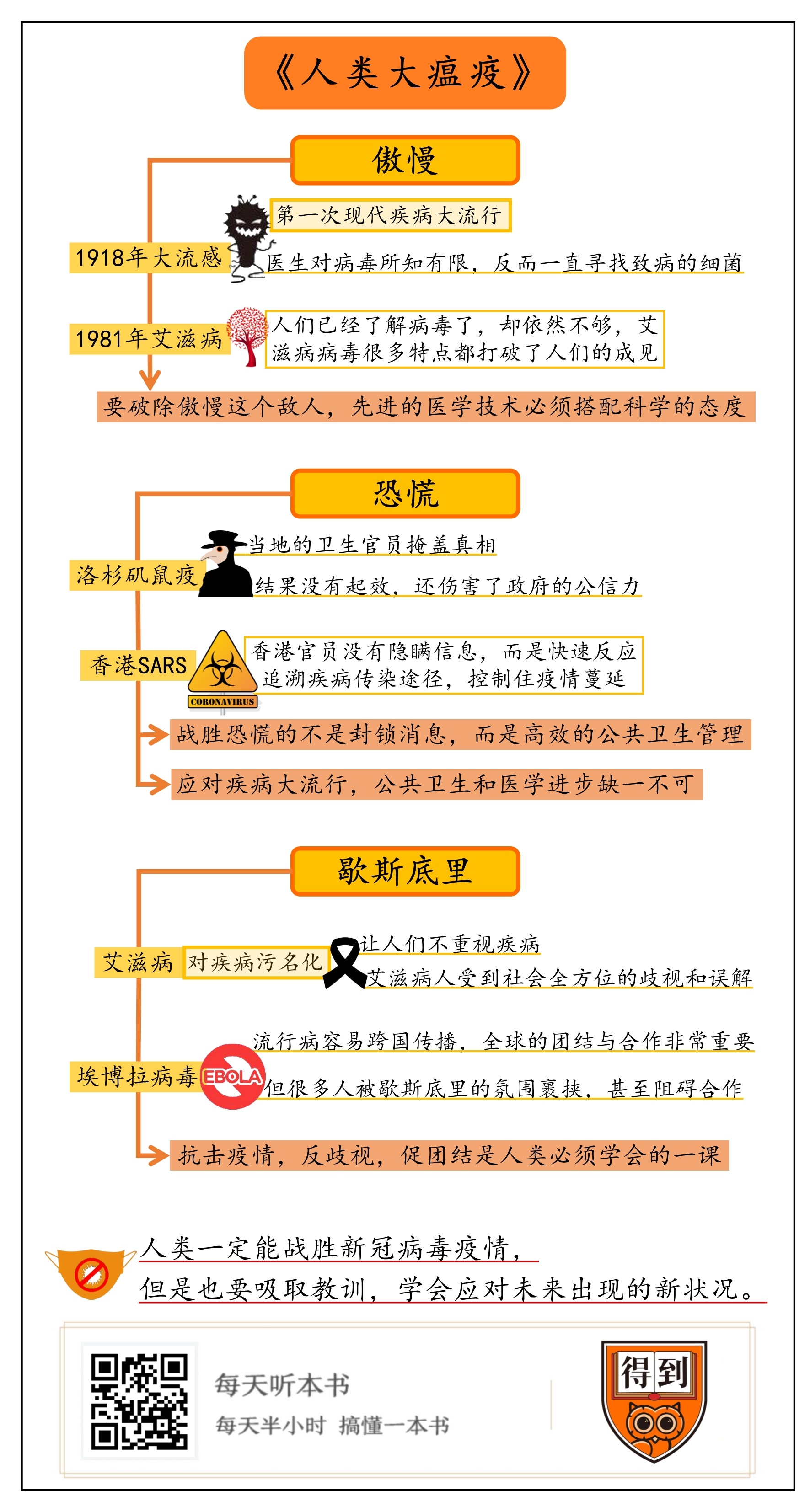

本书通过过去百年的九次疾病大流行,记述了人类抗击疾病的过程,也分析了医疗和公共卫生的得失。作者指出,人类面对流行病有三个心态,第一是因为医学进步产生的傲慢,需要科学态度来解决。第二是恐慌导致的隐瞒,真正解决恐慌的是得力的公共卫生管理。第三是歇斯底里,用歧视、排外来面对疾病,如何学会包容和团结是人类面对疾病的重要一课。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的书叫《人类大瘟疫》,这本书为我们讲述了近百年来,那些重大的流行病都是怎么发生的,以及我们能够从这些历史中学到哪些经验。

2020年新冠病毒肆虐全球,人们对流行病的危害又多了一份认识。在思考新冠危害的时候,人们总是会回顾2002年的非典肺炎,或者1918年的大流感。历史上这些疾病虽然病因不同,传染方式也不一样,但是人们处理这些疾病时的经验以及心态变化,却值得今天的人借鉴。《人类大瘟疫》正好回顾了过去一百年的十场疾病大流行,从大流感到鼠疫,再到非典病毒和埃博拉病毒,在本书出版时,就已经包含了九场流行病爆发;今年因为新冠疫情,霍尼斯鲍姆还特别为本书续写了特辑。作者的写作涉及了每一场疫情中的医生、卫生官员、政府和普通人,同时也对人类对抗流行病,提出了参考建议。

本书的作者马克·霍尼斯鲍姆能横跨百年,研究多场疾病,这和他的个人经历有关。霍尼斯鲍姆本来是一名记者,曾经在《观察家报》《卫报》等媒体工作,不光有丰富的写作经验,还拍摄过获奖纪录片。因为在2005年报道禽流感,他对人类与疾病的关系产生了浓厚的兴趣,为此,他在四十五岁时重新回到学校攻读博士学位,成了一个医学史专家,现在任教于英国城市大学,已经写了介绍流感、疟疾等多种疾病历史的著作。今年三月,霍尼斯鲍姆也感染了严重的疾病。但因为英国缺乏检测能力,一时间,他甚至不知道自己是否是新冠感染。好在目前他身体已经痊愈。有这样的学术经历和个人经历,加深了他对流行病的思考。他的这本《人类大瘟疫》既有史学家的宏观视角,又有记者的微观笔触,这和他的背景是分不开的。

要理解这本书,咱们可以抓住书中的三个关键词,那就是傲慢、恐慌,还有歇斯底里。我也按照这三部分来解读本书。第一部分,咱们聊聊人类的医学发展,和因此滋生的傲慢。第二部分,我们再来说说公共卫生,好的公共卫生工作是克服恐慌的良药。最后一部分,咱们讲讲人们的心态问题,面对流行病时的歇斯底里,正是抗击疫情的障碍。

下面我就来开始第一部分。这一部分,我先来聊聊,面对流行病时,人类医学水平的变化。过去二百年,医学发展得特别快,人们不光学会了治病,还开发出很多疫苗。结果呢,这种成就滋生了傲慢情绪,很多医学研究者对于自己的无知,不以为然。

作者举的第一个例子,是1918年的大流感。这次流感可以说是第一次现代疾病大流行。在现代医学诞生之前,面对流行病爆发,人们既没有诊断的方法,更缺乏医治的手段。进入二十世纪以后,人们已经有了传染病学,也发明了好多种疫苗和药物。有现代医学保驾护航,人类似乎已经摆脱了那些可怕的瘟疫。可大流感却给了全人类当头一棒。这场瘟疫持续了两年,人们估计,大流感造成全球五千万人口死亡。大流感的时间和第一次世界大战重合,因流感死亡的人数比一战中死亡的人数还多。

作者指出,在抗击流感时,人们不光要对付凶险的疫情,还要对付知识的诅咒,这是怎么回事呢?

医生和科学家面对流感并不是毫无头绪。早在十九世纪,人们就建立了细菌和流行病的科学。流感病例刚一出现,人们就开始收集病菌,还解剖了病死者的遗体。医生很快锁定了一种病原体,普氏杆菌。这个名字你大概没听说过,可在二十世纪初,很多医生认为,普氏杆菌就是导致流感的罪魁祸首。

今天我们都知道,流感是流感病毒引起的,可为什么一百年前的医生却盯上了普氏杆菌呢?原来,这种病原体是十九世纪的细菌学权威确认的。十九世纪正是细菌学大发展的时代,人们正忙着给每一种传染病都找到对应的细菌。普氏杆菌就是权威找到的所谓“流感细菌”。

这本来是一个时代局限之下的错误,然而,权威的力量就是这么吓人,到了1918年,许多一线医生宣布从流感病人身上找到了普氏杆菌。有不少医生发现,病人身上根本找不到这种细菌,可他们却认为这是自己的技术不行。只有少数先行者怀疑病毒可能是流感的真凶,可惜这种怀疑并没有引起重视。

毕竟,在1918年,人们对病毒了解非常有限,只是知道病毒比细菌小很多,能引发疾病,其他知识还是一团迷雾。直到1933年,人们才发现流感病毒,又过了七年,人们才在电子显微镜下,第一次看到了流感病毒的真容。新的医学手段才修正了长达几十年的误解。

如果说人们对大流感的错误判断是吃了医学水平的亏,那人类最初面对艾滋病,那就是彻头彻尾的傲慢了。比起1918年,1981年的医学水平已经不可同日而语,当时有一种声音,认为在不久的将来,人类不光要征服流行病,大部分疾病都可能不在话下。正当大家沉浸在这种乐观情绪的时候,美国出现了第一批艾滋病病人。

病人高烧不退,患有肺炎和各种感染。科学家用最新的医学手段检查,发现病人的血液里少了一种免疫细胞,这才确定,这种新出现的疾病和免疫系统缺陷有关。再一研究,人们发现艾滋病确实是一种怪病。首先,艾滋病病毒是一种慢病毒,什么意思呢?大部分病毒都是让人快速发病,慢病毒打破了这个认知,它的发病时间可以是几年甚至几十年。艾滋病病毒还是一种逆转录病毒,它的基因是RNA组成的。过去,人们认为只有DNA才能充当基因,逆转录病毒打破了这个认知。最后,艾滋病毒会破坏免疫系统,这个系统本来是身体用来对抗病毒的,这次却成了病毒的靶子。

艾滋病毒这么怪,光是找到这种病毒就用了两年时间。可仅仅三年后,美国的艾滋病病人就超过了七千人,死亡人数超过四千例。又过了十年,医生才找到抑制病毒的办法,到了今天,人们也没能治愈艾滋病。到2015年,全世界有三千六百万人感染,大约四千万人死亡。虽然是经过了很长时间,但是这个死亡人数已经接近大流感了。

艾滋病再一次打破了人类的过度自信。过去大家以为,常见的流行性病人类已经快认全了,具体是什么病毒什么细菌科学家都搞清楚了,还研究出了不少疫苗,解决传染病只是时间问题。可艾滋病突然冒出来,用自身的存在,挑战人类的科学认知。

本来,科学的态度就是不迷信权威,不迷信过去,可是即便是高明的医生和科学家,面对疾病大流行,还是免不了被成见束缚。今天,人们已经知道,自然界有许多未知的病毒,一些已知病毒也可能经过变异,产生新的疾病。人类将会和流行病长期共存,一举消灭疾病的盲目自信不存在了。从不知道自己无知,到承认无知,这种变化是一件好事儿。要破除傲慢这个敌人,先进的医学技术必须搭配上科学的态度。

第一部分,咱们聊了流行病和医学。第二部分,咱们再来聊一聊公共卫生问题。公共卫生和医学息息相关,但又是一个不同的领域,如果说医生关心的是怎么看病、怎么治病,那公共卫生专家关心的就是怎么在全社会预防疾病,促进健康。面对流行病,普通人最常见的情绪就是恐慌,作者指出,这种恐慌也会影响到公共卫生专家。

作者举的第一个例子就是美国洛杉矶1924年爆发的鼠疫。这一年,洛杉矶的一家墨西哥移民得了怪病,病人发高烧,淋巴肿大,不久就死去了。他们居住在贫穷的社区。这种社区一般很拥挤,卫生条件也不好。很快,社区里就出现了其他病人。医生诊断之后,想起一个可怕的名字:黑死病。病人的症状分明是鼠疫,医生也在病人身上发现了鼠疫杆菌。最可怕的瘟疫黑死病又要卷土重来了。

这个消息太吓人了,害怕的不光是社区里最容易感染的贫穷居民,富有的商人和政府官员一样害怕。就在十年前,卫生官员才宣布加利福尼亚州已经清除了鼠疫,没想到很快鼠疫就卷土重来。

其实之前加州的鼠疫并不会像中世纪一样疯狂流行,可1924年正是洛杉矶的商业和城市大发展的时代,一场瘟疫很可能吓退投资者和移民。于是,当地的卫生官员做了一项错误的决定,他们开始掩盖真相,一边向媒体撒谎,一边偷偷做准备,为了防止信息泄漏,连拍电报都用了密码。当地的报纸老板也成了谎言的共谋,他们决定报纸上不会出现鼠疫这个单词。

然而,这种信息封锁很可能出现反效果。纸里包不住火,很快,其他城市的报纸就开始报道洛杉矶鼠疫,洛杉矶政府最担心的恐慌还是出现了。先前的信息封锁非但没有起效,还伤害了政府的公信力。

疫情还在发展,新就任的卫生官员采取了强硬的隔离。在当年,人们并没有治疗鼠疫的药物,隔离可以说是唯一有效的手段。最终,鼠疫在大爆发之前就在社区中扑灭了。一共有四十九人感染,其中四十三人死亡,这么高的死亡率,可见鼠疫的威力。隐瞒疫情造成的无形损失,可能比有形的生命和经济损失更大。

几十年后,同样的情况又在中国香港发生了一次,同样是一座国际化大都市,同样有着繁荣的商业和大量旅游者,2002年,香港也同样出现了严重的疫情。这一次流行病的主角是咱们更熟悉的SARS,也就是非典肺炎。

当时香港有一批接受过良好训练的医生和卫生官员,疫情刚刚开始,他们就收到了报告,很快得到了病毒的样本。当时有一个著名的超级传播者案例,一个来参加婚礼的教授在当地住酒店,传染了17个客人,这些人又把病毒带到了世界各地。今天,人们能精确到人说出这个传播路径,是因为当时人们做了较好的传染病追溯工作。

不仅如此,香港的卫生官员还发现了流行病爆发的小区,以及小区内传播的现象。2月份疫情爆发,到了3月份,靠着微生物实验室和国际合作,科学家已经确定了SARS病毒就是罪魁祸首。

香港面临的压力和之前的洛杉矶很相似,人们担心疫情的消息会阻碍经济。可是,在今天的媒体环境下,流行病的消息本身也会流行,恐慌不可避免地出现了。这一次,香港的官员没有选择隐瞒消息。到当年夏天,非典肺炎被人们成功消灭了。这其中,公共卫生官员的工作很得力,他们迅速找到了传播途径,锁定了病原体,也提出了诊断标准。没有这些快速反应,就不可能快速地控制住疫情蔓延。

我们来总结一下两次流行病的经验,1924年的洛杉矶已经有了电报和报纸,2002年的香港更是有现代传媒和互联网,事实证明,公众面对流行病的恐慌几乎是不可避免的,隐瞒信息很可能适得其反。

然而,人们能够控制住两场疫情,也证明公共卫生工作的重要性,事实证明,战胜恐慌的不是封锁消息,而是高效的公共卫生管理。

之前两个部分,咱们分析了医学进步、公共卫生和流行病,最后一个部分,咱们要聊聊,流行病的新趋势和社会怎么看待流行病的问题。这里,作者还是用了一个关键词,这个词就是歇斯底里。面对流行病,人们在恐慌过后,经常会有过度的反应,而这些反应很可能给对抗疫情制造麻烦。

咱们还是回到艾滋病的案例。1981年,艾滋病刚在美国出现,人们就把它和不洁的性行为联系在了一起。媒体报道中,人们津津乐道艾滋病的超级传播者。把一种流行病和不洁挂钩,让很多人觉得安全、事不关己,甚至找到了一点茶余饭后的谈资。我们称呼这种行为叫做对疾病污名化。仿佛要对付的不是疾病,而是患病的病人。

污名化的结果非常糟糕,首先它让人们不重视疾病。既然疾病是对不洁行为的惩罚,一个洁身自好的人何必关注呢?很长时间,诊断、治疗艾滋病都缺乏有效的组织,美国总统里根直到1985年才公开讨论艾滋病,即便如此,还有人嘲笑他为什么关心这种脏病。

第二个危害是歧视,艾滋病人受到社会全方位的歧视和误解。许多人不了解艾滋病,却担心传染,艾滋病人和病毒携带者经常遭遇不公平的待遇,处处受限。因为一开始对传播途径不了解,许多病毒携带者参与过献血,结果,不少输血者染上了艾滋病。很多人只能选择对病情保密,生怕公开病情会让人误会。

如此歇斯底里的环境,不仅让病人受尽痛苦,也让医生和公共卫生工作者痛心,人们曾经选用“打破沉默”作为抗击艾滋病的宣传口号。可见,对抗疾病流行,不光需要先进的医术和卫生管理,影响人心的教育也是一项对抗疾病的药方。

作者举的另一个案例,也特别有借鉴意义。这就是2013年出现的埃博拉病毒爆发,这种疾病最早在非洲爆发,不仅传染性强,死亡率高,最麻烦的还是非洲当地缺乏医护和卫生管理。当年,就出现过病人害怕死在医院里,向邻国逃亡的惨剧。

对于很多人来说,埃博拉病毒属于遥远的非洲,和自己没多大关系。但是作者指出,事情没有那么简单。埃博拉病毒来自野生动物,很可能和当地人吃野味有关。在过去,如果有人因为误食野味得病,可能瘟疫只会影响一座村庄。但今天,不仅村庄和城市交通方便,咱们中国已经帮助当地建起了铁路、公路、工厂。非洲人民早已经加入到全球化之中了,再也没有哪种疾病只属于遥远的非洲。

修建一条公路只需要几年时间,可是培养医生要用十几年,培养公共卫生体系需要一两代人的时间。许多地区一时半会儿不会具备发达国家的条件。为了对付埃博拉疫情,各国派出医疗队援助非洲。大家心里清楚,只有把流行病消灭在当地,才有可能保护自己的家乡。

可是,并不是所有人都这么想,歇斯底里的心态再一次出现,还有一些人利用网络煽动情绪。当时,美国还有些有权势的社会精英,在网上评论,应该禁止染病的医护工作者回国治疗。一个美国医生参加抗疫之后回国,发现染上了病毒,有人也会大肆抨击这种入境政策。

类似的言论不仅让医护工作者心寒,更是人类应对疾病的重大威胁。百年前的大流感,就是在一战中爆发的。当时,士兵跨国移动,世界连成一体,都促进了疾病的传播。洲际航班和跨国物流让世界联系得更紧密了,也更容易让流行病跨国传播。

人类不可能退回小国寡民的状态,在这个情况下,团结与合作是比药物更宝贵的东西。不幸的是,很多人无法意识到这点,被歇斯底里的氛围裹挟,甚至有意推波助澜。

好,这一部分,我们会发现,除了医药和公共卫生,心态也是影响人类战胜瘟疫的决定因素之一。歇斯底里的情绪很难避免,为了战胜当前和未来的疾病大流行,人们不得不学会反对歧视,学会团结与合作。

好,以上就是这本《人类大瘟疫》的精华内容了,我们再来总结一下。

第一部分,我们分析了两个案例,一个是1918年的大流感,一个是1981年的艾滋病。两次疾病大流行相隔几十年,却有一些相同点。大流感时,医生对病毒所知有限,反而一直在寻找致病的细菌。艾滋病爆发时,人们已经了解病毒了,却发现了解得不够,艾滋病病毒的很多特点都打破了人们的成见。面对流行病,我们必须收起医学进步滋生的傲慢,用严谨的科学态度研究疾病。

第二部分,我们分析了洛杉矶鼠疫和香港非典的传播情况,重点讲了公共卫生官员的得与失。为了防止恐慌,洛杉矶的官员曾经掩盖消息,结果适得其反,还损害了政府的公信力。但是,隔离、追溯疾病传染途径这些手段,却证明非常有效。公众的恐慌不可避免,让恐慌消退不是靠隐瞒,而是靠得力的公共卫生管理。应对疾病大流行,公共卫生和医学进步缺一不可。

第三部分,我们分析了艾滋病和埃博拉病毒的例子,这是两个悲伤的例子,我们看到,面对疫情,很多人陷入了歇斯底里的情绪,污名化疾病,对疾病视而不见,甚至阻碍合作。抗击疫情,反歧视,促团结是人类必须学会的一课。这种进步要比医学和公共卫生的进步还困难。在今天,我们还没有吸取这个教训,因此作者指出的问题就更值得关注。

《人类大瘟疫》这本书给我们什么启发呢?第一,回顾过去百年的九次流行病和今年的新冠疫情,每一次疾病爆发,我们都能看到医学和卫生的进步,这是人们长期投入的结果。要想保持人类面对疾病的战斗力,还需要继续加强这些能力。要知道,今天一个医学专家,可能是从几十年前开始培养的。而一个社会良好的卫生习惯,可能需要几代人来养成。做好这件事,就不能有丝毫懈怠。

第二,世界真的成为了一体,香港出现的非典型肺炎,仅靠十几个人就可以传播到多个国家。非洲村庄里的疾病,如果不加控制,很可能传入发达国家。再也没有什么流行病是和你我无关的。洲际航班和跨国物流可以暂停,但不可能永久关闭。作者在总结新冠疫情时就特别指出,远方爆发的流行病是对流行病逼近的预警。然而,许多人没能识别预警,错失了控制疾病的良机。在今天,团结与合作是比医药更宝贵的东西,帮助他人,就是帮助我们自己。

第三,百年疾病史告诉我们,人类要想彻底消灭传染病是不可能的。人类将和疾病长期共存。这些疾病有的会短时间小范围爆发,有的躲在深山老林中,不知道什么时候出现。2020年之前,没人能预测新冠病毒的出现。人类一定能战胜新冠病毒疫情,但是也要吸取教训,学会应对未来出现的新状况。

在《人类大瘟疫》这本书中,作者还讲解了丰富的案例,比如鹦鹉热、军团病、寨卡病毒等疾病。听完本书的解读,如果你要想继续了解这些知识,推荐你读读原书,在得到电子书中就可以找到。

撰稿:陈朝 讲述:成亚 脑图:刘艳脑图工坊

划重点

-

今天一个医学专家,可能是从几十年前开始培养的。而一个社会良好的卫生习惯,可能需要几代人来养成。做好这件事,就不能有丝毫懈怠。

-

再也没有什么流行病是和你我无关的。洲际航班和跨国物流可以暂停,但不可能永久关闭。在今天,帮助他人,就是帮助我们自己。

-

百年疾病史告诉我们,人类要想彻底消灭传染病是不可能的,人类将和疾病长期共存。