《谣言》 李明辰解读

《谣言》| 李明辰解读

关于作者

让-诺埃尔·卡普费雷,法国巴黎高等商学院教授。

关于本书

本书是传播学领域里的一本名著,在对公共舆论的探讨上有着重要地位,从1987年出版至今30多年,再版不断,被翻译成多国语言。为了写作这本书,作者收集到了二十世纪八九十年代的各种流行谣言,进行了数千次的电话调查。书中不仅仅着眼于谣言本身,更对谣言背后所附带的文化和社会背景进行了深入的探讨,生动地描述了谣言对人类社会的影响和作用。

核心内容

谣言的历史非常遥远,已经超过了传播学这个学科。谣言之所以会有人相信,是因为它把握了人的心理,同时会存在不同类型的谣言有特定受众的现象。而谣言还将在以后的生活中继续存在,只要有人这个物种存在,它就不能被消灭。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫《谣言》。

随便翻翻社交平台,你总能看见大量谣言。我给你随便说几个标题,比如《早上起床拍打这个部位能抗癌》,比如《震惊,再这么做你的孩子就危险了》,再比如《被骂30天的花终于死了》。更让你感到无奈的可能是,很多谣言你是在家人或者朋友那里看到的,而且他们可能还会很热心地专门发私信给你,督促你一定要按照文章里说的去做。

在传播学史上有一个经典的案例。1938年,美国一家全国性质的广播电台播放了一个剧本,故事说的是,为了给火星人入侵地球做准备,一架飞机降落在了纽约。整个故事采用的是实况转播的方式播出的,在广播里,听众可以听到记者们正在设法靠近飞碟的降落地点,天文学家、天体物理学家气喘吁吁地赶过来,通过电话发表评论,部队的将军、红十字协会等也都动员起来。这些场景咱们今天去看电影的话都很常见,而且这个广播的节目预告,是提前在正式的报纸和杂志上向听众公布过的,但是奇怪的事情发生了:在收听这期节目的六百万人中,有一百万人都受到了影响,他们误以为这是广播电台正在对真实发生的事情进行转播。于是这一大批人陷入了恐慌,他们哭泣、祈祷,有人只带着几个箱子就开车逃跑了,还有人打电话给亲朋好友甚至冲进他们家中,叫他们一起逃命。

今天我要给你说的这本《谣言》,就是要帮助你搞清楚,这些各种各样的谣言为什么会对我们的生活产生这么大的影响。本书作者是法国巴黎高等商学院教授让-诺埃尔·卡普费雷。作为传播学领域的经典之作,本书从1987年出版至今30多年,再版不断,被翻译成多国语言。为了写作这本书,作者收集到了二十世纪八九十年代的各种流行谣言,进行了数千次的电话调查。

你可能会说,谣言不就是虚假消息吗?不是的。谣言不等于假消息,这是本书的关键论点之一。作者特别强调,真假这个概念非常主观。很多时候,人们并不是因为事情是真的才相信,而是因为他们相信,这个事情才是真实的。这一点我会在后面给你详细分析。在作者看来,信息有两个主要来源,一个是大众传媒,一个是小道消息。在作者的定义中,谣言就是小道消息。了解谣言,也就了解了信息传播的规律。什么规律?主要有三点,第一,信息是会随着传播的过程自动生长的;第二,信息是有固定的群体和受众的;第三,信息很难改变别人的固有认知。作者认为,谣言能够传播,是因为它有价值。谣言就是新闻,它遵循信息的传播机制,只不过谣言不是通过我们现在很熟悉的广播、电视、报纸等主流媒体传播的,谣言来自于官方渠道之外。但它的传播方式,其实和新闻的传播方式是一样的,并且这种传播比我们今天所使用的所有媒体都更加古老,所以这本书还有一个副标题,叫作“世界上最古老的传媒”。

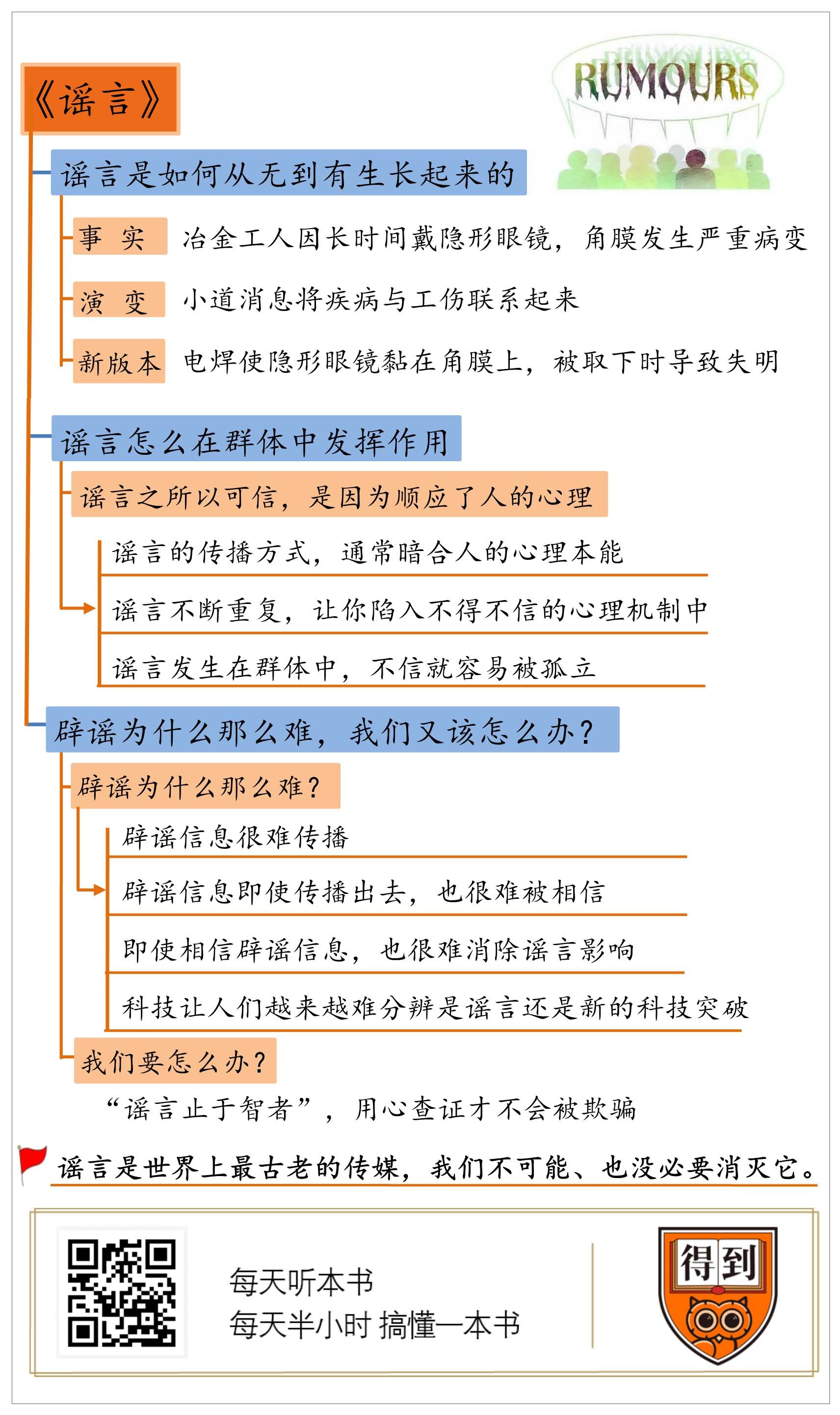

接下来,我就按照之前说到的信息传播规律,分三个方面给你解读:

首先,我会先为你拆解一个典型谣言,咱们看看它是如何从无到有生长起来的;

然后,我会告诉你谣言是怎么在群体中发挥作用的;

最后,我会给你分析辟谣为什么那么难,我们又该怎么办。

你可能以为,谣言是一个名词,但在作者看来,谣言是一个动词,只有一条信息被传播出去了,它才有可能成为谣言,如果一个信息只是被创造出来,但并没有人知道它,也就没有意义了。谣言的传播其实就是信息的扩散过程,在传播过程中会有人不断对这个信息进行解释和评论。我给你举个例子。

1967年7月26日,美国一家兵工厂的冶金工人,因为连续18个小时一直佩戴着隐形眼镜,角膜发生了严重的病变。当时他正在上班,被送到医院去之后,他没有想到眼睛出问题是因为佩戴隐形眼镜时间太长,他只是告诉医生说,眼睛不舒服有可能是因为在电焊过程中接触到了小火星。这个事情本来不是什么大事,完全不至于发展成后面席卷整个欧洲的大谣言。但说巧不巧,可能是冶金工人、隐形眼镜和工伤之类的关键词,在当时比较受关注的原因,在事故发生后到最后确诊出来之前这段时间里,社会上出现了各种对这个事件的解释。

你看,谣言的诞生,通常就产生在事情悬而未决的时候。人们关注一件事,就希望得到关于这个事情的解释,如果官方媒体不解释或者解释不及时,谣言就会出来填补这个空白。在任何一个地区,当人们从官方渠道获得不了信息的时候,他们就会去找小道消息,这就是信息不对称带来的问题之一。从这个角度看,谣言就是信息的黑市。

刚才说过,谣言符合传媒的规律,比如,真实性和时效性就是经常被讨论的一对概念。真实性要求新闻传播要准确,时效性要求新闻传播要迅速,但是你想啊,一个消息要传播得快,就可能不准确,因为没有足够的时间求证核实;但如果你忙着求证核实去了,就不会太及时,也就不够快了。权威媒体或者官方平台之所以有更高的公信力,就是因为这些媒体更重视准确,但因此产生了时间上的延迟,这个时间延迟的空当,也就给谣言提供了大展身手的机会。

好,我们继续看事情发展。就在这个小事故发生后的几个月,这位冶金工人的不幸遭遇,就从美国的媒体传播到了澳大利亚和新西兰的报纸上,从此以后,这个故事便周期性地出现在大西洋彼岸,短短几年就传遍了欧洲。但是随着这个故事反复被讲述,各种细节也开始发生了变化。原本只是一个因为长时间佩戴隐形眼镜导致眼睛生病的普通新闻,最后变成了一个耸人听闻的工伤事故,故事的主角和事故发生的经过也变了。

新版本的故事是这样的:在某工厂中,两名电焊工人戴着隐形眼镜在工作。在电焊过程中,他们不小心打开了保护面罩,当时两个人没觉得有什么不妥,但当他们回到家里想摘下隐形眼镜时,居然连眼角膜也同时脱落下来了。根据这个谣言所说,因为电弧产生了一种微波,这种微波在瞬间就能使浮在隐形眼镜上面的液体薄膜蒸发掉,导致隐形眼镜片牢牢黏在了角膜上。事故发生时,受害者不痛不痒根本不会注意到,但当他们想要取下隐形眼镜时,眼角膜就会被扯下来,导致失明。

你看,一个消息一开始可能是真实的,但因为信息在传播过程中会不断被人添油加醋,最后就变成了和一开始的情况完全不同的另一个故事。

事情还没完,因为这个谣言传播太广,终于引起了法国一家非常可靠的工程协会的重视。这个协会对该谣言信以为真,1984年8月专门公开向全国六百多家企业发出了一则工作备忘录,呼吁工人们不要在工作地点佩戴隐形眼镜。有些企业在收到了这个备忘录之后,出于好心,还把这个信息转发给了自己的合作伙伴和朋友家人。工程协会的这个事例并不是一个孤立的现象,这份备忘录后来出现在社会医疗服务中心、巴黎独立运输公司、国营雷诺汽车厂、法国电力公司,甚至还出现在空军服务处。其实,有很多专业机构都出来辟谣说,只要遵守隐形眼镜的正确佩戴方法,隐形眼镜对眼睛是没有伤害的,但是即使经过多次辟谣,恐惧还是没有消失。

你看,隐形眼镜这件事,从一个普通的小事件发展到后来影响整个欧洲的大谣言,背后能概括出谣言的一些具有普遍意义的特征。首先,它发生在一个事件悬而未决的阶段,因为不知道真相,谣言会先来填补这个未知的空洞;其次,谣言是涉及群体的,比如工人、工厂、所有佩戴隐形眼镜的人。特别是,这个谣言如果是一条对现实生活敲响警钟的信息,比如“再这么干你可能会失明”,那人们就会产生“必须马上把这个信息传播出去”的紧迫感,也就根本不可能有时间去核实;在传播过程中,这个信息还会不断演化、发酵,细节在传播过程中越来越丰满可信,但也同时偏离了最初的真实情况。

说到这,你可能会问,有些谣言很难判断真假,但有些谣言一看就知道是假的,为什么还有很多人相信呢?

这里有一个有意思的点,就是所谓的“一看就知道是假的”这个判断,是基于你自己的认知的。开头我给你说过,作者认为人们并不是因为事情是真的才相信,而是因为他们相信,这个事情才是真实的。这话什么意思?你想,一个人的认知,是由他接触到的所有信息构成的,无论是他学过的知识,还是他的人生经历,如果把这些内容都看作是信息输入,一个人对事情的判断,就是建立在这些信息上的。所以,想要说服一个成年人其实是很难的,因为他已经有了比较固定的思考方式和立场了。你可能发现了,把刚才的话反过来讲,谣言之所以能够让那么多人相信,并不是因为谣言说服了别人,而是因为谣言顺应了人的心理。具体来说有三点,第一,谣言的传播方式,通常暗合人的心理本能;第二,谣言不断重复,会让你陷入不得不信的心理机制中;第三,谣言发生在群体中,你不信就容易被孤立。

请你想象一下这个场景:假设你正在上班的路上,地铁上挤满了人,你被夹在人群中动不得。这时,你身后有两个人正在谈话,一个人说:“你听说了吗?某某股票要大跌了。”他说的这只股票你刚好买了不少,所以这句话一下子就吸引了你的注意力。另一个人说:“不会吧,这家公司不是前景大好吗?前几天还在新闻里宣传呢!”第一个人说:“这你就不知道了吧,我有个朋友,就在这家公司工作,他给我说,这家公司做假账,现在消息泄漏了,上面的人马上会来查!”此时地铁到站,你被推搡着走出了地铁,转头去看,刚刚那两个说话的人淹没在人海中,你连他们长什么样都不知道。现在你会怎么办?你会赶紧把自己手里的那些股票都抛售了吗?也许不会,但你多少会有点心慌。

仔细想想,这是很奇怪的事,两个不认识的人随便聊天,为什么能让你觉得可信呢?因为这样的场景太符合我们的心理了。首先,它很神秘,让你有一种天机泄漏的感觉,这是谣言价值的基础。我们对于秘密总是充满了兴趣,当你偷听到一段对话,或者有人压低声音凑到你耳边说话的时候,你都会不自觉地认为,接下来他要说的信息是更重要、更可信的。而且,就算不是偷听,无意中听到别人说话,也会比直接从一个人口中得到信息在感觉上更可信。因为在这种情况下,你不会认为自己是他们想要说服的对象,你也就很自然地认为他们说的都是真的,而且还会有强烈的冲动,想赶快把这些消息传播给你身边的人。

这可不是我瞎编,有心理学家专门做过类似的实验。他们在高峰时段去地铁、电影院或者电梯里,尽可能自然地让人感觉是无意之中听到他们的谈话,结果显示,大部分的人都会认为实验人员说的话是真的。美国有一家公关公司就利用人们的这种心理,在短短几小时之内让他们想要传播的消息快速在人群中蔓延出去。

除此之外,也不要小看了重复的力量。继续说刚才坐地铁的例子。下了地铁,你到达公司,听见自己的同事,也刚好在谈论那家公司最近财报很奇怪的事情;如果下班后,你又在路过的小卖部里听见两个白领也在聊这件事的话,那你恐怕就真的要回去卖股票了。

你可能会问,只是多听了几遍又没有确凿证据,真的有可能让人改变想法吗?中国古代就有这么一个故事,是《战国策》这本书里提到的“曾子杀人”。这个故事里的曾子,就是孔子有名的学生曾参,是一位品行和学识都很高的人。这个故事是说,在春秋战国时期,有一个和曾子同名同姓的人,在曾子的家乡杀人了,这件事被街坊邻里知道,就有人去找曾子的母亲,告诉她说“你儿子杀人了”,曾子的母亲不信。但没多久,又一个人跑来告诉她“你儿子杀人了”,曾子的母亲还是不信。又过一会,第三个人来曾子家告诉她母亲说“你儿子杀人了”,这下,曾子的母亲终于惊慌起来,丢下手中的纺锤逃走了。咱们常说的“三人成虎”其实也是这个道理。

你看,如果好几个互不相干的人,都给你说同一件事,那你真是想不信都难。而且更有意思的是,大多数人的意见,还能把人变成“睁眼瞎”。

在一个著名的心理学实验中,研究人员给八个参加实验的人看一张图,大屏幕上有三条长度相等的线段,分别是 ABC,另外一条线段长度明显比其他的线都长。当实验开始之后,这八个人必须同时喊出他们认为 ABC 中哪一条线段,和另外那条明显更长的线段一样长。其实,这八个人中只有一个人是真正的实验对象。当作答开始后,那个实验对象惊讶地听到另外七个人会同时喊出一个完全错误的答案,而他就陷入了“相信自己的眼睛”还是“听从大多数人的答案”这样两难的境地。很遗憾,只有少部分人坚持相信自己的眼睛。

这个实验证明,想要反抗一条广为流传的谣言是非常难的,因为谣言的是非对错并不像实验中那样清晰,而围绕在你身边给你说谣言的人,又很多都是你的熟人,你想坚持观点,可能要付出被孤立或者被嘲笑的高昂代价。你可能会说,没关系,我有知识有分辨能力,别人说得再神秘、重复次数再多,我也能扛得住。那我不得不给你泼一瓢冷水了:谣言有自己特定的市场。比如说,老年人容易上保健、养生类谣言的当,正在为事业打拼的年轻人可能更喜欢成功学,甚至你可能想不到,就算是专家、学者,那些一般人看来最不可能被谣言控制的人,或许都转发过谣言到自己的朋友圈。

为什么会出现这样的情况呢?那是因为没有人是全能的,就算是专家也不可能精通所有知识。除了对他自己研究的领域比较熟悉之外,他和普通人是一样的,他也可能是父母、是某个俱乐部的成员或者支持某一种政治主张,当谣言涉及到他这些身份的时候,他也很有可能会受到影响。你看,就和咱们买衣服一样,谣言通常是定制的,是针对某些人的,有些衣服你一穿就知道不合适,当然完全不会相信,但有些简直就是量体裁衣,由不得你不信。说到这,不知道你想到什么没有,谣言似乎把人天然地分割开了,那些相信同一种谣言的人,他们会成为一个群体,另一些人则成为另一个群体。谣言有自己特定的客户,观察谁会相信什么谣言,你也就能知道他所在的圈子,以及他是一个什么样的人。

回顾一下第二部分,这部分说的是所有人都可能会信谣,主要原因有三点,第一,谣言的传播方式,通常暗合人的心理本能;第二,不断重复的谣言,会让你陷入不得不信的心理机制中;第三,谣言总是和你关心的事有关,你不信这一种,还是会信那一种。

说到这你可能就想问了,面对虚假消息,或者说今天通常理解上的谣言,我们有没有办法消灭它呢?作者认为,谣言本身是有生命周期的,所以有些谣言确实能够不攻自破。比如,当构成谣言的娱乐性或者社会背景消失以后,原来的热点也就不再是热点了。有很多谣言会随着时间自然消失,但还有一些谣言就特别顽固。

我们熟悉的辟谣方法通常是这样的,要么就是当事人出来澄清事实,要么就是主流媒体或者官方平台作辟谣报道。但作者说,这些能发挥多大作用还不好说。原因之一,辟谣信息很难传播。辟谣信息通常是很严肃的,它往往罗列大量科学事实,这就让辟谣信息很难被表达成一个大家喜闻乐见的故事。原因之二,就算辟谣信息传播出去了,也很难被相信谣言的那些人接受。也就是说,愿意相信谣言的人始终相信,不愿意相信的一开始就不会相信,有没有辟谣信息,可能作用都不会太大。

作者举了一个宝洁公司的例子,曾有一个谣言说,宝洁公司的商标中有崇拜魔鬼撒旦的含义,谣言绘声绘色地分析了商标中的星星标志是怎么回事、人脸标志又有什么深层含义等等。这件事在当时闹得沸沸扬扬,宝洁公司每天都接到成千上万的电话询问这件事情的真伪。宝洁公司投入了大笔资金进行辟谣,效果怎么样呢?根据后来的调查数据,知道宝洁公司的谣言并且不相信的人中,有83%的人说自己看到过辟谣,而那些一开始相信谣言的人中,只有54%想起来好像有这么回事。无奈之下,宝洁公司最后只好放弃使用这个商标。

好,就算你的辟谣工作做得特别好,不仅传播广泛,而且大家也都相信你说的话了,那辟谣是不是就成功了呢?还是不一定。

麦当劳曾经被卷入过一场谣言,谣言说麦当劳的牛肉汉堡是用蚯蚓肉做的。麦当劳立刻做出了辟谣,摆出了非常强大的一条事实,那就是蚯蚓的价格比牛肉贵了5倍,辟谣信息中还开玩笑说,“你不该担心你吃的牛肉汉堡里加了蚯蚓,而是如果有人卖你蚯蚓汉堡,你才要担心他是不是加了牛肉。”这种解决方式当然很幽默,也说出了问题关键,但实际情况是,麦当劳的牛肉汉堡销量还是直接下降了。原因并不是公众不相信辟谣,而是当这个谣言传播出去之后,蚯蚓和牛肉汉堡就产生了某种联系,让人一看见牛肉汉堡就想起来蚯蚓。所以作者建议,类似这样的谣言,如果你想辟谣,与其说“麦当劳的牛肉汉堡里真的没有蚯蚓”,倒不如直接宣传牛肉汉堡多么真材实料,尽可能淡化公众对“牛肉汉堡”和“蚯蚓”这两件东西之间产生的联想。不要在辟谣公告里再次提起谣言的内容,可能是所有想要辟谣的人都要遵守的法则。

你看,想要辟谣可真难。辟谣信息难传播,传播出去没人信,信了之后也很难消除影响。除了这三大难之外,辟谣难还有最后一个原因,那就是科学进步。

你可能会问,科学越进步,人应该越聪明越理性啊,为什么反而辟谣更难了呢?这其实是科技发展过快带来的一个小的副作用。客观上来看,科技让信息传播更容易。原本谣言的传播能力就比辟谣更强,有了先进技术支持,传谣和辟谣的实力对比就更悬殊了。其次,科学的进步让越来越多以前感觉不可能的事情,在短短几十年、甚至几年就变成了可能,人们越来越难分辨一件事情是谣言还是新的科技突破。作者举例说,1910年的人怎么可能想到,1969年人类已经能登上月球了呢?科学技术的迅速变化让一切知识甚至常识都变得可疑,当我们对一切都无法相信的时候,我们就会相信一切。

你可能会说,这也不行,那也不行,难道我们真的对谣言束手无策了吗?在本书的最后,作者也说,或许唯一能够阻止谣言的办法就是堵住人的嘴,但这显然是不现实的。不过,作为个人来说,“谣言止于智者”还是非常有用的。在今天,只要你有心想要查证一件事,其实还是能查证的。

比如,原本在咱们国内是畅销书的《水知道答案》,现在就被证明是伪科学。这本书的内容大概是讲,你对水说赞美的话,显微镜下的水分子就会形成好看的结晶;如果你对水恶语相向,那水分子的结晶就会很难看。作者想用这个实验证明,水能根据外界传递给它的信息改变形态。但你稍微一调查就会发现,这本书特别经不起推敲。首先,《水知道答案》这本书的作者江本胜,他自称拥有博士学位,但你一调查就会发现,这个博士学位是他花350美元,在印度一所不需要上课和考试的学校买到的,就和钱钟书先生的《围城》里面提到的,方鸿渐买克莱登大学文凭一样。而且,这位江本胜博士本人就是一家净水器公司的老板,他说自己生产的水几乎完美。最后,书里有大量逻辑漏洞,比如他列举的实验都没有达到正规的实验标准等等。

总结一下,辟谣是一个技术活,想要打败谣言是非常困难的,主要原因是辟谣消息不容易传播,传播出去别人也不信,就算信了也很难消除影响。不过只要有心查证,你还是不会轻易被虚假的谣言欺骗的。

说到这里,《谣言》这本书我就为你解读得差不多了,我再帮你回顾一下。一开始我通过隐形眼镜这个谣言的产生和发展,拆解了谣言从诞生到成长的过程;然后我讲了所有人都可能会信谣,因为谣言总是能把握到人的心理;最后,你知道了想要打败谣言是非常困难的,但你也能通过一些方法增强自己辨别虚假信息的能力。

你看,早在传播学这个学科诞生之前,谣言就已经存在,并且按照传播规律在人群中扩散。一条消息能否传播,与这个消息的真假无关,因为相信谣言和相信辟谣遵循的是同一个逻辑。通过观察谣言在人群中的扩散,你能看到一个信息是如何被我们接受,又是如何影响了我们看待世界的眼光,所以作者才认为,谣言是世界上最古老的传媒,我们不可能、也没必要消灭谣言。

撰稿:李明辰 脑图:摩西 转述:成亚

划重点

1.谣言就是小道消息,由信息不对称造成。

2.所有人都有可能信谣,主要因为谣言的传播方式符合人的心理本能,不断重复让你陷入不得不信的心理机制中,谣言通常和你关心的事有关。

3.辟谣信息很难传播,不易接受且谣言造成的影响很难被消除。