《新异化的诞生》 董晨宇解读

《新异化的诞生》| 董晨宇解读

你好,欢迎“每天听本书”,我是董晨宇,现任教于中国人民大学新闻学院。今天为你解读的书是《新异化的诞生》,副标题是“社会加速批判理论大纲”。

在上个世纪30年代,著名经济学家约翰·凯恩斯做过一个预测。他说,随着技术的发展,到了21世纪,也就是我们生活的今天,人们每周只需要工作15小时。我第一次看到这个资料的时候,还以为自己眼花了,真的不是每天15小时吗?

凯恩斯对这个观点也做过解释,乍听起来,也不是没有道理。你看,技术发展带来了社会各个层面的加速,这种加速也自然会给我们的生活带来诸多便利。有了这些便利,人们的工作就不用那么繁重了,工作时间也就缩短了。道理是这个道理,但问题是,为什么很多人的体感和现实正好相反,技术加速带给我们的便利越多,我们的生活却越来越忙碌呢?

今天这本《新异化的诞生》想要解决的就是这样一个问题。为了回答这个问题,作者给我们打了一个比方。技术会带给我们便利,这没错,但它的代价是,我们在享受这些便利的同时,也在和这个世界一起加速。技术如果是滚轮,那我们就是仓鼠。滚轮提速了,仓鼠会更舒服吗?不会,反而仓鼠会跑得更累。这本书要向我们解释的,就是这种加速社会中的疲惫和茫然,究竟是怎么来的?

我们先从这本书的标题开始聊:“新异化的诞生”。这个名字其实是经过译者加工的。如果翻阅德语原版,书名直译过来是《异化和加速》。但不得不说,中文版的书名更有灵气,也更吸引人。但如果我们想理解这本书的观点,原版书名中的两个关键词,一个是“加速”,另一个是“异化”,会给我们带来更多帮助。把这两个词放在一起,就可以总结作者最主要的观点:在现代社会中,社会加速会带来人的异化,或者说,社会加速会让人的生活发生某种变形。

这本书的作者叫哈特穆特·罗萨,这个人来头可不小,可以说是西方社会学近年来大红大紫的人物,还被视为法兰克福学派第四代领军人物。简单做一个解释,法兰克福学派是西方马克思主义研究一个重要的分支,以社会批判见长,历史已经有将近100年。只要你学习社会学、哲学、传播学等学科,这个学派就是你躲不开的重点。如今,这个学派的大旗,就交到了我们这本书的作者罗萨手中。

罗萨这个人写作有一个习惯,他经常会写完一本非常厚重的理论著作,再把这本书改编成一本更容易被大众阅读的小册子。我为你解读的这本《新异化的诞生》,其实就改编自他的另一本严肃的学术著作,也出版了中译本,叫做《加速:现代社会中时间结构的改变》,足足有438页。为什么罗萨这么痴迷于“加速”问题呢?用作者的原话来说,因为理解加速,是理解现代社会的关键钥匙。

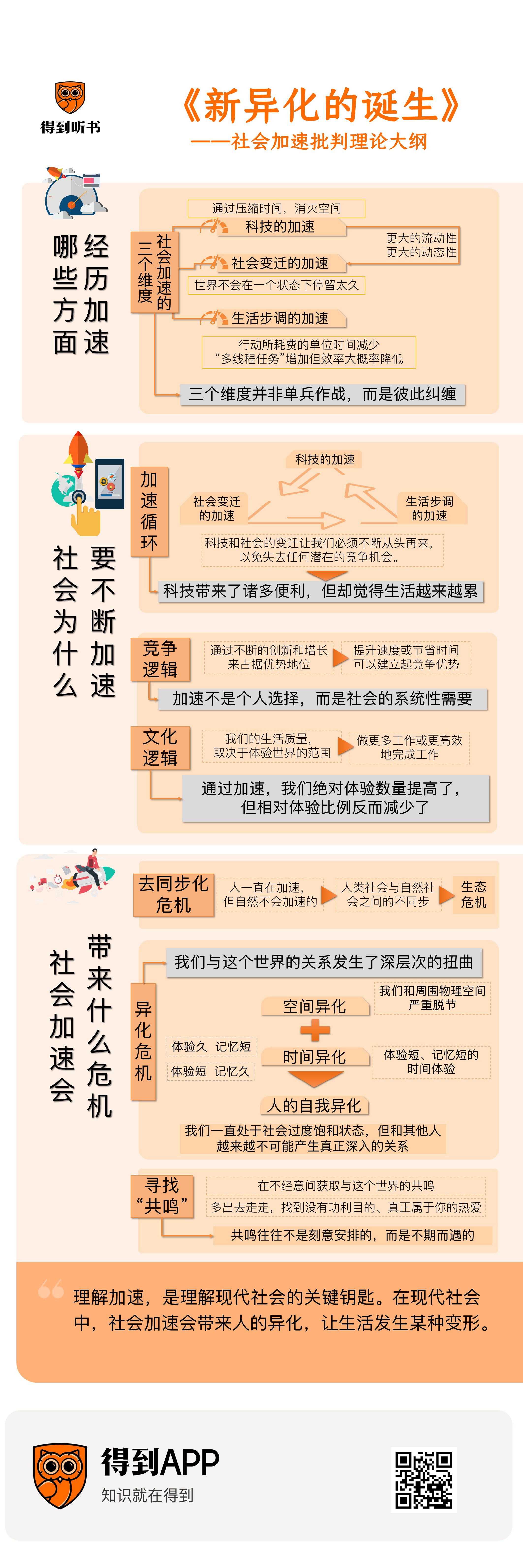

好,接下来,我就借助这本书为你打造一把钥匙,打开理解现代社会的大门。打开这扇大门共分三步:第一,我们的社会在哪些方面正在经历加速?第二,我们的社会为何要不断加速?第三,社会加速会给我们带来哪些危机?

首先看,我们的社会在哪些方面正在经历加速?罗萨在这本书的一开始,就为我们提炼出了社会加速的三个维度。

第一个维度是科技的加速。罗萨的观点是,科技加速通过压缩时间,消灭了空间。

这里面最直接的一个案例,就是交通运输技术。我来给你举个例子,在19世纪末,如果你想从上海到洛杉矶,大概需要花费一个月的时间;但如今坐飞机只需要十几个小时。这样一来,旅途所需要花费的时间被压缩了。19世纪末,上海和洛杉矶的空间距离会让很多合作难以开展,但如今,空间距离已经不再是一个问题。换句话讲,空间也被消灭了。

当然,在交通运输之外,我们也通过传播技术的加速,让人与人之间的距离越来越近。可以说,科技加速帮我们实现了“天涯若比邻”的古老夙愿。木心先生有一首诗,叫《从前慢》,里面写了这样一句话:“从前车马很慢,书信很远”。没错,在这首诗所描述的时代里,两个相隔异地的朋友要想完成一轮沟通,少说也需要一两个星期的时间。但现在不一样了,你可以随时在微信上拍一拍对方,对方还可能会“秒回”。

刚才说的是社会加速的第一个维度,科技的加速。接下来要说的第二个维度是社会变迁的加速。罗萨的观点是,如今的世界不会在一个状态下停留太久。我们完全可以用崔健的一句歌词来理解这个观点:不是我不明白,是这世界变化太快。

快在哪里呢?你只需要想想知识衰退的速率,就能深刻地感受到这一点。比如朋友的住址信息,有时候不到一年就失效了。因为过去,我们可能在一个地方住一辈子,如今,搬家已经成为很多人生活中的家常便饭。工作也是一样,我们父母辈的人,可能一辈子都在一个单位里面,抱着铁饭碗直到退休,但年轻人很少能做到这一点。2019年,BOSS直聘创始人赵鹏就曾公布过一组数据:中国白领平均每两年换一次工作。再比如说,以前的明星,刘德华、周杰伦,一红就是十几年,但现在的网红,几天不见,就真的不见了。业界有句话说,网红的职业巅峰,通常不会超过三个月。

请注意,科技的加速和社会变迁的加速,并不是彼此独立的,而是相互纠缠的。因为科技加速带来了更大的流动性、更大的动态性,而这本身就会让社会处于持续的变动之中,很难稳定在一个状态太久。还记得我们刚才说到了木心先生的诗吗?“从前车马很慢,书信很远”,下一句你可能也很熟悉:“一生只爱一个人”。

有趣的是,罗萨在书中也提出了这样一个观点,说社会变迁的加速,会导致离婚率的不断提高,换句话讲,一生要爱好几个人。这可不是一句玩笑话。社会流动和离婚率之间的正相关关系,在社会学研究中,也得到了不少研究者的证实。

罗萨认为,社会加速还有第三个维度,生活步调的加速。这一点恐怕你的直观感受最为强烈。时间太少了、事情太多了、压力太大了,我们经常觉得自己忙得连喘口气的工夫都没有。在罗萨看来,生活步调的加速体现在两个层面。

首先是行动所耗费的单位时间减少了。比如说,我们睡眠的时间变少了。根据《2022年中国睡眠研究报告》显示,中国人睡眠平均时长从2012年的8.5小时,缩减到2021年的7.06小时,十年间减少了将近1.5个小时。在睡眠之外,很多人吃饭的速度变快了、和家人谈心的机会也变少了。这都是生活步调加速的体现。

除了行动所耗费的单位时间,另一种生活步调的加速体现在我们越来越习惯于同时做几件事,专家还给这种行为起了一个名字,叫“多线程任务”。比如做饭的时候打电话、工作的时候听音乐、吃饭的时候刷剧。或许你在听这本书的时候,就正在通勤路上,或是在整理家务。这里要给你一个额外的提醒,做饭的时候打电话和朋友聊天,一般来讲问题不大,但已经有很多实验证实,如果你同时处理两个需要高度专注的工作,那么,多线程工作大概率会降低你的效率,也就是说,多线程任务并不一定是件好事。

说到这里,我们简单做一个回顾。按照罗萨的分类,现代社会中的加速可以从三个维度加以总结:科技的加速、社会变迁的加速、生活步调的加速。这三个维度并非单兵作战,而是彼此纠缠。比如我刚才和你解释了,“科技加速”这个维度就促进了“社会变迁”的加速这另一个维度。

不过说到这里,另一个有点棘手的问题就出现了。按照凯恩斯的预测,科技的加速会导致生活步调的减速啊,为什么科技越发达,我们却越忙碌呢?这两者之间的关系要怎么解释呢?

要想回答这个问题,我们就需要从社会加速的动力中去找答案了。罗萨在这本书里给我们的答案,用四个字来总结,就是“加速循环”。

我们还是拿凯恩斯的预言来解释这个观点。凯恩斯说,到了21世纪,人们每周只需要工作15小时。这个预言之所以出问题,是因为他只看到了三种加速维度中的其中两种,也就是科技和人们的生活步调。不要忘了,这里面还有第三个维度,社会变迁的加速。

所以,罗萨给我们重新搭建了一个有别于凯恩斯的、加速循环的逻辑:科技加速导致了社会变迁的加速,但人们为了跟上社会变迁的节奏,就不得不加速自己的生活步调。而生活步调的加速就会让人们不堪重负,怎么解决呢,这进一步又推动了科技的加速。你看,三种加速形成了一个循环,不需要任何外在动力,就可以一直运转。

这么说可能还是有点抽象,我来举个例子。互联网时代中,各种科学技术的加速,造就了很多新职业,也给很多旧职业带来了新要求。这就是一种典型的、科技加速导致了社会变迁的加速。比如,直播带货是一个新职业,但很多从业者都来自淘宝时期的电商。他们所做的工作可能本质上并没有变化,但他们要不断学习新的玩法,来适应直播带货行业的不断更迭。所以,这就造成从业者更忙碌了,因为他们害怕在社会变迁的浪潮中被落下。这样一来,他们的生活步调就加快了,而不是减慢了。

同样道理,电子邮件的发明,的确让我们沟通的效率增加、成本降低,但电子邮件也从技术层面加速了全球贸易,这也象征着一种社会变迁。这样一来,我们收到的电子邮件数量,会远远多于我们曾经收到的信件数量。自然,我们要处理的工作其实是增加了而不是降低了。相应的,我们的工作节奏在加速而不是减速。

按照罗萨的话来讲,我们就像是希腊神话里的西西弗斯,在不断地一次次重复推石头上山。科技和社会的变迁让我们必须不断从头再来,以免失去任何潜在的竞争机会。所以这就造成了,明明科技带来了诸多便利,但很多人会觉得生活越来越累。

那就要问了:我们有机会逃离这种加速循环吗?罗萨并没有给出一个完全否定的答案,而只是说,现代社会的竞争逻辑和文化逻辑让逃离十分困难。一方面,竞争逻辑让我们不得不加速;另一方面,文化逻辑则让我们爱上加速。

首先是竞争逻辑。

你会发现,在当代社会生活中,几乎所有领域的分配原则,都讲究竞争。举个例子来讲,政治选举为的是获得权力,它本身就是一种竞争。一个人在职称晋升的过程中,需要把别人挤下去,自己才能爬上来,这本身也是一种竞争。甚至艺术领域也愈发被竞争逻辑所主宰。各种各样的歌唱比赛,通过观众一轮又一轮的投票,最终的获胜者才能站在最高的领奖台上。

在竞争的逻辑之下,人们最害怕的就是落在别人后面。怎么办呢?方法只有一个,就是人们必须要通过不断的创新和增长来占据优势地位。我们都想获得更高的成就,但成就怎么衡量呢?罗萨在书中给出了一个公式:成就等于你完成的工作除以你花费的时间。这样一来,提升速度或节省时间就直接与你获得的成就有关,进一步讲,也可以帮你建立起竞争优势。

如果我们把这个图景想得更宏大一些,当每个人都在竞争,都在试着给自己建立竞争优势的时候,整个社会的状态,就是不断加速。换句话讲,没有加速、没有增长,人们就无法维持社会秩序。甚至当所有人都在加速的时候,一个非常诡异的情况出现了。你每天拼命跑得比昨天快,为的已经不是建立优势了,为的仅仅是能留在原地。因此可以说,加速根本不是我们自己的个人选择,加速是一种社会的系统性需要。

再说文化逻辑。

从竞争逻辑的角度出发,很多人可能会觉得,我们都是加速的受害者。我们加速,不是因为我们想加速,而是因为我们恐惧跟不上别人的速度。这个观点没错,但罗萨说,除此之外,也需要注意其中的文化逻辑,换句话讲,我们加速,也有可能是因为我们喜欢,甚至享受加速。

怎么理解这句话呢?这就要谈到我们对于幸福的理解了。在现代社会,很多人都相信,我们的生活质量,取决于我们体验这个世界的范围。常常有人羡慕别人的生活,会说“人家这辈子,过了我两辈子”。老师也会教育学生,生命的长度是固定的,我们能做的是增加它的宽度。这些都是在强调体验的范围。

这样一来,什么样的生活才叫“好生活”呢?就是每天都能尝试新鲜的事情,每周都能认识新的人,每月都能去新的地方。那么,怎么提升我们的体验范围呢?还得靠钱。你今天想去巴黎散散步,明天就买张机票飞过去,你可以说自己行动力强,但你主要还是要能支付得起这张机票。那么,怎么赚钱呢?你会发现事情又回到了原点,还是得加速。做更多的工作,或者说,更高效地完成工作。

不过问题在于,这种加速有用吗?我们的生活步调加速,为了赚更多的钱。但同时,社会变迁的速度越来越快,新事物层出不穷,根本追不过来。用罗萨的话来讲:“在我们一生当中,可以实现的事物,总是比不上这个世界所提供的选项数量的增长速度。”说得直白一些,就是通过加速,我们绝对体验的数量提高了,不过相对于这个世界可供体验的事物的总和,我们体验到的比例反而减少了。

不知道你还记不记得,开头我在介绍作者的时候,特别强调了一点,说罗萨是法兰克福学派的第四代领军人物。法兰克福学派特别擅长的,就是建立各种各样的社会批判理论。自然,这本书最后的落脚点,也在于社会加速会给我们带来怎样的危机。

罗萨在这本书中提出了很多具有洞见的观点,比如说,罗萨认为,我们正在面临着去同步化的危机。他的意思是说,人一直在加速,但自然是不会加速的,这就造成了人类社会与自然社会之间的不同步,再说得直白一点,就是生态危机。举个例子,你不断加快捕鱼的速度,但每年大自然中的鱼,并不会跟着你加速繁殖,最后的结果呢,就是过度捕捞造成了生态系统的退化。

不过,在众多危机中,我最想和你介绍的,是加速导致的“异化危机”。这本书不就叫《新异化的诞生》嘛。这是本书最重要的贡献。那何为“异化”呢?这个词可能你在其他地方也听说过,还可能听过各种各样的说法。的确,“异化”的定义,即便在学术界,也充满着争议。在这本书中,作者为我们下了一个很简洁的定义,所谓“异化”,就是我们与这个世界的关系发生了深层次的扭曲。我通过三个方面,和你解释加速社会带来的扭曲。

首先是空间异化,也就是说,我们与周围物理空间的关系越来越不重要了。这有点像是人类学家项飚提出的一个概念:“附近的消失”。科技加速之后,我们可以通过手机直接下单吃外卖,而不必下楼跑一趟。社会变迁加速之后,大城市里的年轻人经历了一次又一次的搬家,对于附近的环境也越来越难以建立起亲密的情感关系。生活步调的加速之后,就算我想去熟悉家周围的环境,下班也已经是晚上九十点钟了,店铺都关门了。总而言之,社会加速让我们和周围的物理空间严重脱节。这是第一种异化。

其次是时间异化。我猜你一定听到过这样的抱怨:“这一天天的,过得太快了,都不知道自己做什么了,一天就过去了。”这就是罗萨所说的时间异化,一种体验短、记忆短的时间体验。这句话是什么意思呢?我来展开和你解释一下。

在社会加速之前,我们感受到的时间大概有两种,一种是“体验短、记忆久”,比如我去旅游,去体验很多不同的、让我兴奋的景点。我会发现这一天时间过得非常快。一天结束之后,回到酒店,躺在床上,反而会觉得这一天过得特别久、特别充实。另一种是“体验久、记忆短”,比如晚高峰堵车,我会觉得时间过得特别慢,可能只堵了20分钟,但我觉得就像是过了一小时。并且,当我回想这个堵车的过程时,我什么也记不起来了。

但是,社会加速造成了第三种时间感受:体验短、记忆短。还是举个例子,科技加速之后,我们可以在床上刷短视频,十五秒一个视频,可以用手一直刷,看到各种各样的景观和表演。并且因为我们的生活节奏加快,我们没时间去完整观看一个长视频,短视频就特别适合被我们填充到各种各样的生活缝隙中。不过,你看的时候会发现,时间过得很快,但看完之后,如果我问你,你刚才都刷到了什么,你可能会觉得头脑一片空白。

最后,空间异化和时间异化加起来,最终通向的终点,是人的自我异化。这句话的意思是,社会加速让我们每天可以去更多地方、见到更多人、经历更多事,我们一直处于过度饱和的状态,但讽刺的是,这却让我们和其他人越来越不可能产生真正深入的关系。

为什么会这样呢?这和加速社会也有关系,因为深入建立关系是需要时间的,两个人从陌生人到亲密好友,这个过程就好比小火慢煮,感情是靠一点点相处出来的,但加速社会不允许我们在一段关系上花费这么长的时间,它鼓励的是大火快炒,十秒出锅的关系。比如社会上流行一种关系,叫“饭搭子”。按说每天中午一起吃饭的人,肯定是我们的好朋友,但建立深度关系太复杂了,我们干脆就找一个饭搭子,能一起吃饭,暂时解决我们的孤独,就行了,这种关系转瞬即逝,吃饭前开始、吃完饭结束。这同样是社会加速导致的一种异化。

说到这里,我们稍作总结:加速社会让深处其中的我们至少经历着空间、时间、自我三个方面的异化。那么,面对社会加速造成的异化,我们真的只能束手就擒吗?有没有方法逃离出这个怪圈呢?对于这个问题,罗萨在这本书的最后几页,简单提了一个概念,他认为解决社会加速带来的异化,需要我们寻找生活中的“共鸣”,但他并没有展开这件事。

为了解释“共鸣”这个想法,罗萨接下来又写了两本书,同样,一本是比较严肃的大部头,叫《共鸣》,另一本是比较通俗的科普,叫《不受掌控》。我就基于这两本书的内容,来给你做一些补充。

罗萨认为,现代社会陷入了一种误区之中。加速的目的是什么?肯定是让人过上更幸福的生活,但我们现在却牺牲自己的幸福去完成加速,加速成了我们的目的。这是问题的核心。

这样一来,你会发现,很多人非常努力地工作、学习,却不知道自己为什么工作、学习。

罗萨在书里举了一个例子,填报学校志愿的指南里经常告诉我们,要首先明白自己想要什么,然后如何一步步选出自己应该报考的学校和专业。但这个指南很可能用处不大,因为问题恰恰是,我们不明白自己想要什么。我们拥有了更多的东西,与更多的人相遇,但却越来越不知道为何拥有、为何相遇。把纪伯伦的一首诗稍作修改,很多人如今的状态就是“走得太快,以至于我们忘记了为什么而出发”。

如何解决这个问题呢?罗萨认为,我们需要去在不经意间获取与这个世界的共鸣,也就是与这个世界的一种回应感。但什么又是共鸣呢?罗萨建议我们去回忆一下,在过去的几个月中,是否有一件事让你触动,你感受到了一种你与这个世界的关系。比如说,你去朋友家彻夜畅谈、欣赏一场音乐会、去大自然里搭帐篷过夜。当你感受到朋友的爱、听到飘荡在音乐厅里的音符、看到头顶的星空,你是否感觉到一种久违的、你和世界重新建立联系的感动?这就是共鸣。

加速社会对我们的异化,就是我们越来越忙碌,也可能越来越成功,却发现这个世界对你越来越沉默,你获得不了任何让你触动的回应。因此,一个最简单的建议就是,多出去走走,去找到一些没有功利目的的、真正属于你的热爱。

最后提醒一句,这种共鸣往往不是我们刻意安排的,而是不期而遇的。所以,罗萨在面向大众科普“共鸣”这个概念的时候,给书起名为《不受控制》。比如说,一见钟情往往是在不经意之间产生的,而不是在相亲的时候出现的。我们难以感受共鸣,就是因为我们对于这个世界的控制欲在不断膨胀。我们越想控制,就越得不到共鸣。

好,这本书就为你介绍到这里了,下面我们再来回顾总结一下。

我们分了三个部分来解释社会加速如何导致了人的异化。第一部分,我们讲到了社会加速的三种维度,分别是科技的加速、社会变迁的加速和生活步调的加速。请注意,这三种加速并不是独立的,而是相互纠缠的。第二部分,我们把这三种加速连在了一起,形成了一种加速循环,这也解释了为什么科技越进步,我们越忙碌。逃离这种加速逻辑是十分困难的,因为在客观上,竞争逻辑统治着现代社会,让我们不得不加速;在主观上,文化逻辑又让我们享受加速。第三部分,我和你介绍了社会加速造成的种种危机。罗萨认为,其中最重要的危机是异化,其中既有空间异化,也有时间异化,归根结底,是人的自我异化。最后,我为你补充了罗萨提出的解决方案,也就是在加速社会之中,让自己暂时放弃对这个世界的控制欲,在不期而遇中寻找真正的热爱,也就是罗萨所说的共鸣。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

-

在现代社会中,社会加速会带来人的异化,会让人的生活发生某种变形。

-

加速社会中,不妨暂时放弃对世界的控制欲,在不期而遇中寻找真正的热爱。