《马丁·盖尔归来》 王朝解读

《马丁·盖尔归来》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

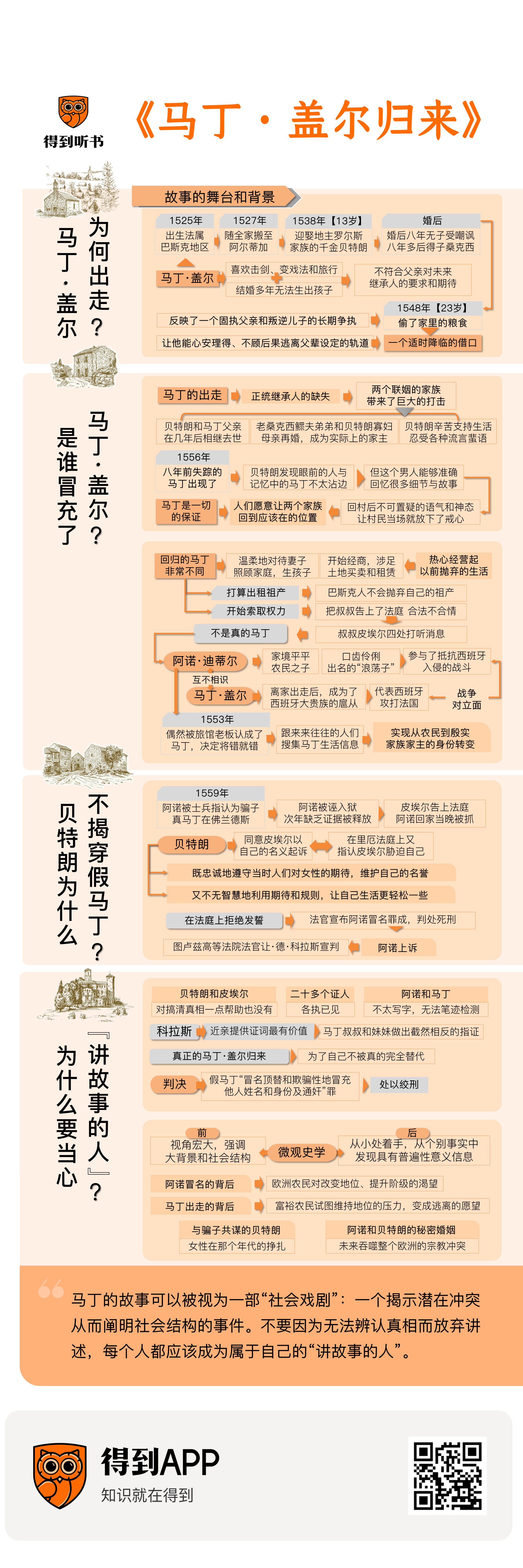

看到今天这本书的标题《马丁·盖尔归来》,马丁·盖尔是谁?他是一个五百年前出生在法国西南部的农民,不是大英雄,也不是什么大恶人,但如果他就只是一位农民,我们恐怕很难在今天还有必要读一本和他有关的书。这位马丁·盖尔留下了一桩在西方流传了几百年的奇案,连散文家蒙田、科学家莱布尼茨都用他举过例子。这个故事从当年诉讼的1560年的法国开始,就不断被人们反复讲述,四百多年后的法国,在1982年上映了一部与本书同名的电影,还请来法国传奇影星“大鼻子情圣”德帕迪约当主演。这个故事甚至传到了大洋彼岸的美国好莱坞,就是1993年的电影《似是故人来》。

这个奇案是怎么一回事?在回答这个问题之前,我先问你一个问题:在没有指纹和照片的时代,如何证明我是我?有人可能会说靠画像,但是当时找人肖像画可是非常奢侈的行为,没有多少人有这么富裕。实际上,你只能够靠人际关系指证,靠人们口耳相传的相貌特征。马丁·盖尔奇案,就是一个古代的身份盗窃案件。话说1548年的一天,一个青年马丁·盖尔突然抛妻弃子,离家出走。八年之后,一个号称自己是马丁·盖尔但是长相不同的人又回家了——至少人们都这么以为。故事剩下的部分,我先卖个关子,留在后面。

你可能会问为什么马丁要出走?他去哪了?这个骗子为什么要冒充他?他怎么能骗过全村的人,乃至妻子?妻子难道不知道自己的丈夫长什么样吗?有太多问题,我们稍后慢慢解答,现在回到这本书。我们刚刚提到了本书同名电影,实际上这本书的作者娜塔莉·泽蒙·戴维斯就是那部电影的历史顾问,本书就是在电影同年出版的。戴维斯1928年出生在美国,去年10月刚刚去世,主要专攻法国历史,曾被誉为“当今在历史写作方面最具有创造力的人之一”。在1976年,她当选法国史学研究协会主席,1979年凭借自己的出色研究当选美国艺术与科学院院士,1987年更是当选了美国历史学会主席;1995年,她还当选了国际历史科学大会第一副主席。本书是戴维斯的代表作,是历史上出版量最大的历史学著作之一。本书还被誉为微观史学的三大名作之一,另外两本《蒙塔尤》《奶酪与蛆虫》都在站内已有解读。

刚刚提到的微观史学是什么?简而言之,就是以小见大。戴维斯在这本书中就是用一个离奇的案件阐明了当时社会所面临的冲突,展现了一个个普通人在宏大背景之下如何决定自己的生活。戴维斯借用了人类学的方法,调用大量此前不受重视的档案、契约和文献,从角落里一点点重新建构五百年前古人的生活和价值观,试图让马丁·盖尔从故纸堆中归来。她甚至大胆地与电影演员讨教,他们扮演角色时都有什么心理,因为她认为要冒名顶替一个人,就得说服自己真的是另一个人,所以“冒名行为在从未与本人谋面的情况下才更有可能获得真正的成功”,演员的经验显得尤为可贵。

她还意识到这个故事多年来被反复传颂,有太多“讲故事的人”,而当时的人到底为什么这么做、怎么想,却没有留下记录。正是通过还原马丁·盖尔奇案的点点滴滴,戴维斯把五百年前的生活与世界还原出来,试图让人们能够从质疑到理解。值得注意的是,她在书中毫不避讳地用了很多自己的分析和推测,清楚地表明了自己也是一个“讲故事的人”,她把真相的虚与实、善与恶的判断,给读者留下了余地。

那么接下来,我会先像她一样,为你讲述这个流传五个世纪的奇案的来龙去脉,然后我们再顺着当时法官留下的记录,回味故事流传那么久的奥妙之处。

每一个故事的开头,我们都应该先熟悉熟悉舞台和背景。马丁的故事发生在法国西南部的一个小镇,叫做阿尔蒂加,但马丁并不是在当地出生的。

马丁·盖尔一家来自法属巴斯克地区,那里面对大西洋海岸,背靠分割了法国和西班牙的比利牛斯山脉。不少巴斯克人以捕鲸为业,但他们也重视土地,只不过法国和西班牙的连年战争让他们没法过上太平日子。马丁生于1525年,连年的战争和瘟疫大概让他的父亲桑克西·达盖尔不堪重负,但是作为家里土地的继承人,桑克西一直没有下定决心离开故乡。

直到马丁出生两年后,桑克西终于下定决心抛下祖产和刚刚有点起色的烧砖副业,收拾好家当,带上妻子、尚未成人的弟弟皮埃尔和自己2岁的儿子马丁,走向比利牛斯山北面的内陆。他们走了整整三周,才抵达了最终目的地阿尔蒂加。人生地不熟,还没有老乡帮助,桑克西一家人想要融入当地,要付出很大努力,比如他们就把自己的姓从巴斯克式的达盖尔,按当地人习惯改成了盖尔。

即便如此,阿尔蒂加还是算一个好地方。虽然只有六七十户人家,但是依山傍水,有一条河可以顺流而下到大城市图卢兹。比起桑克西只能种苹果树的老家,这里种了小米、小麦、燕麦和葡萄藤,当地人也养牛、山羊,特别是绵羊,跟周围的贸易关系都很密切。而且阿尔蒂加处在几个语言文化区的边界上,离管辖它的行政区、上级教堂都很远,所以当地和桑克西的老家一样,没有强势领主,也没有什么外来的权威,大家有商有量,熟人之间都好说话,堪称“乡土法国”。

桑克西和弟弟皮埃尔经过多年打拼,算是小有所成。在1538年,年方十四的马丁·盖尔,迎娶了河对岸有钱有势的大地主罗尔斯家族的千金贝特朗,后来贝特朗自己回忆结婚时只有九到十岁,但从其他证据来看,她当时应该也有十来岁。但就算按照中世纪的标准,年龄也太小了,可见两家人有多着急。此后,未来盖尔家还有四个女儿也会嫁入罗尔斯家,让这个正在上升期的外来家族,紧紧抱上一条粗壮的本地大腿,也让本地的地主家族能够延续血脉。当然,罗尔斯家会按习俗给盖尔家一笔钱,一小片自家的葡萄园作为嫁妆,女儿还会带上带羽毛枕头的婚床、床单、床罩、带锁和钥匙的钱柜等一整套闺房用具。按照巴斯克习俗,参加完婚礼之后,人们把新婚夫妇送回桑克西的家里,未来的继承人马丁今后还是要和家长住在一起,但是会有一间全新的婚房。到了半夜,还有村民去给他们闹洞房,让他们喝了一盅草药饮料,保障他们子孙满堂。看起来,这桩包办婚姻肯定会皆大欢喜。

然而,马丁和贝特朗并不幸福。足足八年,小夫妇一个孩子都没有生下来。在当时人们最流行的说法是,有人嫉妒他们,下了巫术,让马丁阳痿。按中世纪法律,夫妇三年没有孩子是可以解除婚约的,但这夫妇俩一直顶着村里的流言与嘲笑。直到八年多后,一位老妇人“像从天而降那般突然出现”给他们一个解开咒语的法子。奇迹一般,这桩承担两个家族结盟希望的包办婚姻终于开花结果了,贝特朗生下一个男孩,被取名为桑克西。

马丁用父亲的名字给儿子取名,并不意味着他对父亲有多大尊重。事实上,他和父亲的关系很显然并不融洽。马丁喜欢击剑、变戏法,而不像一个老实的少爷,更别提一直生不出孩子,这些都不符合父亲对未来继承人的要求和期待。

戴维斯推测,马丁并不像他的父亲那样喜欢阿尔蒂加这个地方。他的名字马丁虽然是巴斯克地区常见的名字,但是在阿尔蒂加当地很少见,而且一般是农民给驴之类的动物起的名字,可以猜想他从小肯定没少因为名字被人霸凌。而结婚多年都无法生出孩子,也会让他背负巨大的压力。更何况,村民都知道他家老一辈人都是暴脾气。热爱冒险的马丁没有多少逃离父亲掌控的机会,他既不能像更底层的人一样去当放羊人,也不能像更高层的人一样去上大学,父亲更加排除了让自己的继承人去当兵的危险行径。从马丁的记录来看,他一定很喜欢旅行,他往东去城里进行了天主教的坚信礼,又往西结识了一个旅馆的老板,但不像他的父亲,他的旅途总要回归起点。

1548年,在小桑克西只有几个月大的时候,马丁偷了家里的粮食。对于强调忠诚的巴斯克人来说,家庭偷盗尤为可恶。我们无从了解这起偷窃案的细节,但这毫无疑问反映了一个固执的父亲和叛逆的儿子的长期争执。

总之,23岁的马丁从阿尔蒂加消失了,此后八年杳无音讯,人们无法解释他的出逃。

好,我们先总结一下。马丁的出走和父亲不同,他没有受到任何经济或者战争的压力,也没有携家带口。在我看来,小桑克西的诞生,让马丁作为大家族继承人地位的空前巩固,但这很可能才是让他感到更加害怕的事情,他越来越像父亲期待的那个人了。1548年的那次偷窃,与其说马丁羞愧难当或者畏惧父亲的怒火,不如说更像一个适时降临的借口,让他能心安理得、不顾后果地逃离父辈设定的轨道。但这件事当然会有后果。

马丁出走,给自己的家庭和两个联姻的家族带来了巨大的打击。贝特朗的父亲和马丁的父亲在几年后相继去世,而正统继承人的缺失,给两个家族的未来都蒙上了阴影。为了维持家族的关系,也为了两家人的未来,老桑克西的弟弟,已经成了鳏夫的皮埃尔·盖尔和贝特朗的寡妇母亲再婚,成为实际上的家主。如今的贝特朗,既非妻子,又非寡妇,为了支撑生活还不得不在磨坊、井边、砖厂和收割时像其他村妇一样劳动,忍受各种流言蜚语。

虽然中世纪定下的法律禁止妻子在丈夫不在场的时候再婚,除非妻子握有他死亡的证据,但是在乡下,当然有办法绕开那些繁文缛节,只要找个愿意帮忙的牧师,就能宣布马丁的死讯,让贝特朗顺理成章地摆脱一眼望不到头的等待。贝特朗却没有这么做,她独自抚养小桑克西,后来的所有村民都说她“恪守妇道而体面地”生活着。

直到1556年夏天,突然有人告诉贝特朗,八年前失踪的马丁出现了,就在老板是他好朋友的那个旅馆,但是他有点生病。马丁的妹妹们闻讯立刻赶到了那里,贝特朗随后赶到时,她却发现眼前的这个人与记忆中的马丁不能说是一点不像,但肯定不太沾边——他留了胡子,身体也更粗壮,脸也看着不太对劲,把贝特朗吓得都后退了。但这个男人能够说出家里皮箱装了一条的白色紧身裤,也能跟皮埃尔叔叔聊以前两个人一起干的事情。他说自己离开之后当了几年兵,如今终于回来了。贝特朗在旅馆中照顾了一段时间,然后才带马丁回到阿尔蒂加。甚至他还能说出十年以前和哪几位村民干了什么,人们虽然起初将信将疑,但看起来他的回忆如此准确,很快认可了他。

戴维斯说,阿尔蒂加这个地方太需要马丁了,特别是靠他的婚姻连接起来的两家人。老桑克西死前原谅了逃走的儿子,把家产传给了他,所以皮埃尔只是家族财产的代管人,马丁才是合法的一家之主,是不可或缺的代表人。村里的人早就听说了马丁回家的消息,回村后不可置疑的语气和神态也让更多人当场就放下了戒心,人们愿意让罗尔斯家族和盖尔家族回到他们应该在的位置上,而马丁是这一切的保证。

回归的马丁非常不同,他温柔地对待自己的妻子,照顾家庭,还生了新的孩子,两个人还开始参加刚刚兴起的新教。不仅如此,他不再玩击剑,热心经营起了以前抛弃的生活。虽然作为家族事业的砖厂还在皮埃尔管理下,但马丁开拓了另一个赚钱方法:经商。他顺着流经阿尔蒂加的莱兹河上下,到更远的地方经营粮食、酒类和羊毛,也开始涉足土地的买卖和租赁。但是有一点很不寻常,巴斯克人不会抛弃自己的祖产,就连他的父亲都没有放弃过在老家的地产,而他居然开始打算出租祖产,这让他的叔叔感到不可思议。

更让叔叔惊讶的是,马丁开始索取权力。他要求皮埃尔把账本交给他,而且怀疑皮埃尔扣留了部分财产,一开始只是玩笑一样提出,到了1559年左右,他居然把叔叔告上了法庭,要求像法律规定的那样,监护人当着一位公证员的面,友好地移交账目和从财产中获得的收益。这个做法虽然合法,但是不合情,让叔叔颜面尽失。不久之后,盖尔家分家,皮埃尔逢人就说新马丁是个骗子,甚至打算买凶杀掉新马丁。他四处打听消息,终于听到一个名字:阿诺·庞塞特。

这个人当然不是真的马丁。他的真名叫阿诺·迪蒂尔,是个家境平平的农民之子,出生在阿尔蒂加西北方的村里。阿诺口齿伶俐,在家乡是出了名的“浪荡子”,还有个绰号庞塞特,意思是“大肚皮”,说他胃口很大。他和马丁一样管不住自己,但他没有什么继承人的压力,就去当兵了,还参与了抵抗西班牙入侵的战斗。

巧合的是,马丁也参与了战争,只不过在对面。在他离家出走后,他成了一个西班牙大贵族的扈从,然后又代表西班牙攻打了法国。是不是因为他们一起当兵,所以阿诺那么熟悉马丁的私事?但根据后来的供词,两人互不相识。事实上,他是在1553年准备回乡的时候,偶然被旅馆老板认成了马丁,然后将错就错,决定冒名顶替这个素未谋面的少爷,而那个眼力不太好的老板则成了他的同谋,让他跟来来往往的人们讨教马丁的生活。经过长期的信息搜集,他甚至连马丁家里的裤子放哪都知道了,可以看见古今中外的人们都是那么爱传八卦。于是1556年,他大概认为准备妥当,终于把消息传到了阿尔蒂加。如此一来,他就从一个只会动嘴皮子还爱喝酒的农民,摇身一变成了殷实家族的家主。

阿诺和马丁最大的不同,还是他热爱马丁抛下的生活,而且他更想进步。皮埃尔是多年来真正的家主,他不能接受被冒犯,更不能接受阿诺如此明目张胆地侵犯自己的利益。作为一个时隔八年才出现的外来者,即便拥有合法继承人的身份,也不能在人情社会里如此嚣张地不留情面,更何况从小拉扯马丁长大的叔叔,本来就容易怀疑他的身份。

阿诺不知道的是,天平正在向皮埃尔那边悄悄倾斜。

1559年夏天,一个士兵指认阿诺是个骗子,说马丁·盖尔在佛兰德斯,也就是现在的荷兰,而且还丢了一条腿。不久后,一个外地领主在阿尔蒂加的房产被烧,领主听信皮埃尔的话,认为新马丁是凶手,把他给抓了。在蹲大牢的期间,贝特朗一直给他送饭。直到第二年,因为缺乏证据,阿诺被释放,贝特朗为他接风、洗脚,把他迎回家中。但是皮埃尔早就冒充贝特朗的委托人,到附近的里厄市把阿诺告上法庭。阿诺回到家的当天晚上,就又被抓走了。

贝特朗先是同意皮埃尔以自己的名义起诉,然后转头就在里厄法庭上指认皮埃尔胁迫自己,希望法庭还“马丁”一个清白——她为什么这么做?

在当时的法国,女人的地位并不算高。法国不少姓氏开头会有一个虚词“德”,表示这个人属于什么地方,比如戴高乐的戴,其实就是“德”的另一个译法。如果是贵族,这个德就是表示贵族家族的出身。还有很多法国农村人也喜欢用“德”,比如贝特朗的名字,严格来说应该是贝特朗·德·罗尔斯,这个德就是用来标志父亲罗尔斯。只有男人的名字有资格出现在“德”的后面,除非这家人一个儿子都没有,也只有男人承担继承人的责任,而这种责任就是马丁想要逃离的对象之一。但是女性还是要从事工作,如锄地、修剪葡萄藤、收割葡萄。农民的妻子会和丈夫一道承租、耕种土地,照看牲畜,稍微富裕一些的家庭的女儿们也要一起学习女红,准备以后为丈夫做家务。

贝特朗既忠诚地遵守当时人们对女性的期待,维护自己的名誉,又不无智慧地利用那些期待和规则,让自己的生活更轻松一些。我们说过,贝特朗和马丁本可以离婚,甚至连贝特朗的母亲也这么劝过她。但归根结底,当年拒绝离婚也是贝特朗自己的意愿。贝特朗固执地坚守着妻子的身份,和马丁的妹妹们成了好姐妹,村里人都称赞她“守妇道”。马丁离家出走时,贝特朗不到22岁,她选择独自照顾小桑克西,拒绝改嫁,寄望于他日后能够继承盖尔家的财产,而她作为从小唯一依靠的母亲将具有更多话语权。

然后她就突然遇到了阿诺。很显然,阿诺不是马丁,但是贝特朗接受了他。他们有了新的孩子,有了蒸蒸日上的小生意,如果不是皮埃尔从中作梗,家族的财产也会回到他们的掌控下,似乎这才应该是这段婚姻本应有的样子。戴维斯猜测,他们或许已经按照新教的仪式重新结婚,排除了天主教的复杂仪式和见证人,私定终身。在这段几年的婚姻生活当中,贝特朗成为阿诺的共谋,让他能够继续瞒天过海。有一次皮埃尔找人一起痛揍阿诺,贝特朗用自己的身体保护了丈夫。即便是在阿诺身陷囹圄时,贝特朗也没有放弃,一直给他送饭。贝特朗很可能知道阿诺是个骗子,可这个骗子比她的丈夫更爱她。

某种程度上,贝特朗借助阿诺把自己从那场灾难一般的包办婚姻中救了出来。然而,这毕竟是一场骗局,而且是一场已经闹上法院的骗局,贝特朗也不得不考虑,她维护了十多年的清誉,将会因为阿诺的败诉毁于一旦,她的儿子还能顺利继承财产吗?新生的女儿会不会遭到威胁?如果马丁·盖尔回来了,又该怎么办?于是贝特朗在法庭上翻供,说是皮埃尔胁迫她报案,阿诺也说皮埃尔试图买凶杀人,抢夺他合法继承的财产。

在里厄的审判上,共有150人作证,有些人说被告的新马丁长得不像马丁,还有些人回忆马丁的身体特征,在被告身上都能找到。最后有45个人指证被告肯定不是原来的马丁,还有60人拒绝做出指证,剩下的40人,包括马丁的四个妹妹,还有贝特朗,都相信被告就是马丁·盖尔本人。法庭上,阿诺对法官声称,要是贝特朗愿意发誓说他不是她的丈夫马丁·盖尔,那么阿诺甘愿接受法庭选择的任何一种死刑,而贝特朗果真拒绝了发誓。但最后,法官还是宣布阿诺冒名罪成立,并且判处死刑。

故事到这里还没结束,阿诺马上上诉,案件到了更高一层的图卢兹高等法院,由法官让·德·科拉斯来准备宣判,后来就是因为这位法官留下的记录,这个奇案才成为后世流传的传奇故事。

科拉斯参与本案时,已经当了七年法官,出版过不少法学论著,以博学闻名,但眼前的这个案件,即便对图卢兹法院里干了四十多年的老法官来说也是相当奇怪的。

起初,科拉斯传唤来贝特朗和皮埃尔,然后在整个法庭面前,他们各自与被告对质。在这个过程中,阿诺表现得如此自信,以至于人们怀疑皮埃尔和贝特朗才是冒充的,这对搞清真相一点帮助也没有。在科拉斯后来传唤的二十多个证人之中,有九到十名证人确信囚犯是马丁·盖尔,七八名说他是阿诺·迪蒂尔,而其他的人则说他们不知情,没有什么帮助。再加上因为阿诺和马丁都不太懂写字,所以也无法做笔迹检测,看起来案情走入了死胡同。

科拉斯不得不仔细审查每一份证人的证词,而其中科拉斯认为近亲提供的证词最有价值,可是马丁的叔叔和妹妹做出了截然相反的指证。特别是贝特朗,科拉斯点评道,这个女子“恪守妇道”,过着体面的生活,是个诚实正直的人,“在长时间里,若囚犯不是真的马丁·盖尔,德·罗尔斯是不可能发现不了他是陌生人的”。科拉斯认为,大多数人对身体特征的记忆都是二十年前的,无论是否能和眼前的马丁对得上号,都不是非常可信的直接证据。每个人所指认的疣子或指甲并不相同,没有两人指认相同的印记。身材的变化可能来自当兵多年的锻炼,忘记巴斯克语则可能是因为他离开巴斯克的时候本来就只有2岁。而且被告人能确凿而完整地记得马丁·盖尔生平的每件事,包括原告贝特朗自己说出的私密细节。能够确信的是,皮埃尔和这个马丁有继承权的冲突,有充分的理由诬告自己的侄子。

站在上帝视角,阿诺和贝特朗很可能早已做过上法庭对质的准备,除了贝特朗能为他提供足够多的细节,阿诺能够从很多人那里收集来马丁的生平故事,并通过自己的如簧巧舌,让法官更容易相信他。而且,当时法国内部的宗教冲突日益严重,科拉斯作为一名新教信徒,更加容易同情同样亲近新教的阿诺,而不是恪守天主教的皮埃尔。

无论如何,就当科拉斯准备推翻判决,追究皮埃尔和贝特朗的诬告罪名的时候,突然,一个装着木腿的男人闯进了图卢兹高等法院。这正是真正的马丁·盖尔归来。

他真的丢了一条腿,死里逃生后被安排进了当时著名的医院骑士团,里头都是有身份的贵族。科拉斯在后来的记录里没有解释为什么马丁要在十多年后回到家乡,可能是因为西班牙和法国的战争终于结束,但是戴维斯认为,他已经听说了审判。不仅是在阿尔蒂加和图卢兹,整个朗格多克都在传说一起惊天奇案,这个消息有可能通过医院骑士团在朗格多克的分会,传到了马丁·盖尔本人的耳中。为了自己不被真的完全替代,他拄着木腿翻越了比利牛斯山,来到了图卢兹。

但有意思的是,真马丁对自己的生平的回忆,还不如假马丁。法院不得不找来马丁的妹妹、皮埃尔、贝特朗和他相认,这回亲人相见,都哭成了泪人。

科拉斯记载了一个细节,说贝特朗见到真马丁时开始颤抖和哭泣,并跑过去拥抱他,请求饶恕她犯的错误。贝特朗说,是妹妹们太快相信了阿诺,叔叔也接受了他,而她一发现阿诺是骗子,就提出了诉讼。真马丁·盖尔没有露出一点点同情悲哀,反而带着恐怖和严厉的表情说道:“别哭……不要把我的妹妹或我的叔父当作你自己的借口……妻子理应更为了解自己的丈夫。对降临到我们家的灾难来说,唯有你应该受到责怪。”虽然法庭提醒他,这件事是他抛下贝特朗有罪在先,但真马丁并不认可。

最终宣判时,法庭人头攒动,日后的大散文家蒙田也在场观摩。图卢兹高等法院判假马丁“冒名顶替和欺骗性地冒充他人姓名和身份及通奸”罪,处以绞刑。在去往刑场的路上,阿诺还在喋喋不休,他请求真马丁不要对贝特朗太苛刻,因为贝特朗是个重名誉、守妇道的坚贞女子,勇敢地赶走和起诉了他,他可以作证。而对贝特朗,他说只求能得到贝特朗的宽恕。

负责起草本案宣判意见的科拉斯,一年后根据本案写成了一本书,有一个超长的书名,简称《难忘的判决》。这书成为当时的畅销读物,几年后仍然不断再版。科拉斯不像以往的法学著作那么古板,更像当时流行的传奇小说,原判决书只占了2页,剩下一百多页都是他的评论。他说:“确实,在人与人之间,没有比造假和伪饰更令人厌恶的了,不过,我们的这个世纪不幸到了这种田地,在每一个等级中,一个懂得如何提高撒谎、虚伪和伪善技巧的人,常常是最受人尊敬的。”他并没有黑白分明地描述阿诺多么狡诈、邪恶,反而说他看起来很有才华。科拉斯推测,或许是因为他用了巫术,才能欺骗那么多人那么久。但如果他真的没用巫术,表演还持续了如此之久,我们可以反问,那些改变自己的自我塑造与顶替的界限在哪里呢?科拉斯认可了阿诺的矛盾情感和他所属阶级的处境,在他死后给了他一个讲故事的机会。戴维斯评论,科拉斯笔下的这个故事,英雄像是坏蛋,而坏蛋反倒像是英雄,故事同时以两种方式讲述。

四百年后,戴维斯意外读到《难忘的判决》,当时就觉得这事儿必须得拍一部电影。很巧,后来她在巴黎还真碰上了正在筹拍马丁·盖尔案件的导演和编剧,三个人一拍即合,成为新一代“讲故事的人”,也成就了一段史学与大众文化合作的佳话。

最后,我引用另外一位学者对本书的点评。马丁的故事可以被视为一部“社会戏剧”:一个揭示潜在冲突从而阐明社会结构的事件。在微观史学出现之前,史学界流行的是年鉴学派,视角宏大,强调大背景和社会结构,从上到下,很少触及具体的个体生活。本书代表的就是历史研究中一次重要的转向,学者们开始从生活,从小处着手,从个别的事实中发现具有普遍性意义的信息。如果说年鉴学派的视角像鸟瞰,那么微观史学就是显微镜。

在阿诺冒名的背后,是当时欧洲农民对改变地位、提升阶级的渴望,之前在《凯列班与女巫》的解读中也有提到,当时欧洲经历着巨大的社会变革,农民开始有机会翻身。相应地,马丁出走的背后是富裕农民试图维持地位的压力,这种压力变成了逃离的愿望。在贝特朗身上,就是女性在那个年代的挣扎。阿诺和贝特朗的秘密婚姻,预示了未来吞噬整个欧洲的宗教冲突。这桩奇案,是小人物们的求生之路相互交织在一起,编织而成的,包括抛弃家庭的马丁、顶替身份的阿诺、与骗子共谋的贝特朗,等等。

戴维斯在最后说:“我已经发现了过去的真实面目——抑或,是庞塞特又演出了一次?”真实世界中,假象与真相往往没有太大区别,即便发生在当下的事件也时常面临“反转”。这恰好是本书给我们的启示:不要因为无法辨认真相而放弃讲述,每个人都应该成为属于自己的“讲故事的人”,正如亲历本案的蒙田所说:“我们是人类,是我们说的话将我们团结在一起。”

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.戴维斯在这本书中就是用一个离奇的案件阐明了当时社会所面临的冲突,展现了一个个普通人在宏大背景之下如何决定自己的生活。

2.不要因为无法辨认真相而放弃讲述,每个人都应该成为属于自己的“讲故事的人”。