《题写名胜》 刘玄解读

《题写名胜》| 刘玄解读

关于作者

作者商伟,哈佛大学博士,哥伦比亚大学教授,2003年获终身教职,后任狄百瑞东亚人文讲座教授,自2011年起,执杜氏中国文化讲座教席,著作有《礼与十八世纪的文化转折:〈儒林外史〉研究》等。

关于本书

这是一本小题大作的学术书,从耳熟能详的唐诗作品入手,阐发新意,给你读唐诗带来启发。它是作者的“重读唐诗三部曲”系列之一,另外两本,一本讲唐代诗人的自我想象,一本讲韩愈和转型,这本书讲的是唐诗和风景的关系。三本书,从三个维度,搭建对唐诗的深度理解。

核心问题

首先,带你深入理解古典诗歌,比如一些诗论“情志说”“物色说”“彰显说”。

其次,带你体会中国名胜的更深层的文化内涵。

你好,欢迎每天听本书。今天要讲一本谈名胜古迹的书,书名叫《题写名胜》。

开始之前,我想请你先思考一个问题,一处风景古迹为什么能成为名胜?是因为景色优美?地位独特?或者,是这里发生过重要的历史事件,有著名的传说故事?

这些理由都对,但都不是最关键的。

名胜名胜,关键在这个“名”字。名从哪儿来?肯定得有人知道,有人谈论,有人传播。所以,风景、古迹要成为名胜,一定要依靠某些传播方式。那么,到底是什么传播方式呢?

中国古人创造名胜,有一个独门秘籍,就是写诗。书名里的“题写”两个字,指的就是写诗。这个秘籍,是唐代诗人发扬光大的。黄鹤楼、凤凰台、滕王阁、岳阳楼……这些风景古迹,都是因为唐诗中的名篇名句,才成为名胜的。其中最早的,就是有“天下第一楼”之称的“黄鹤楼”,靠的就是唐代诗人崔颢的名句:“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。”

换句话说,名胜不是一个空间概念,而是一种认知上的共识。那么,这种共识是怎么创造出来的呢?

这就要说到这本书的独特发现了。这本书的作者发现,唐代诗人题写名胜,不是因为他们在主观上想要给名胜做广告,诗人的初衷其实很单纯,就是想要写出更好的诗。所以,我们可以说,唐代形成的中国名胜版图,其实是唐诗发展的一个副产品。

发现这个秘密的,是哥伦比亚大学教授商伟老师。他主要研究明清的小说戏曲,近来也开始关注唐诗。他做研究,总是能借助当代的新材料和新理论,从老问题中看出新意义。

接下来,我会分三个部分来讲这本书。

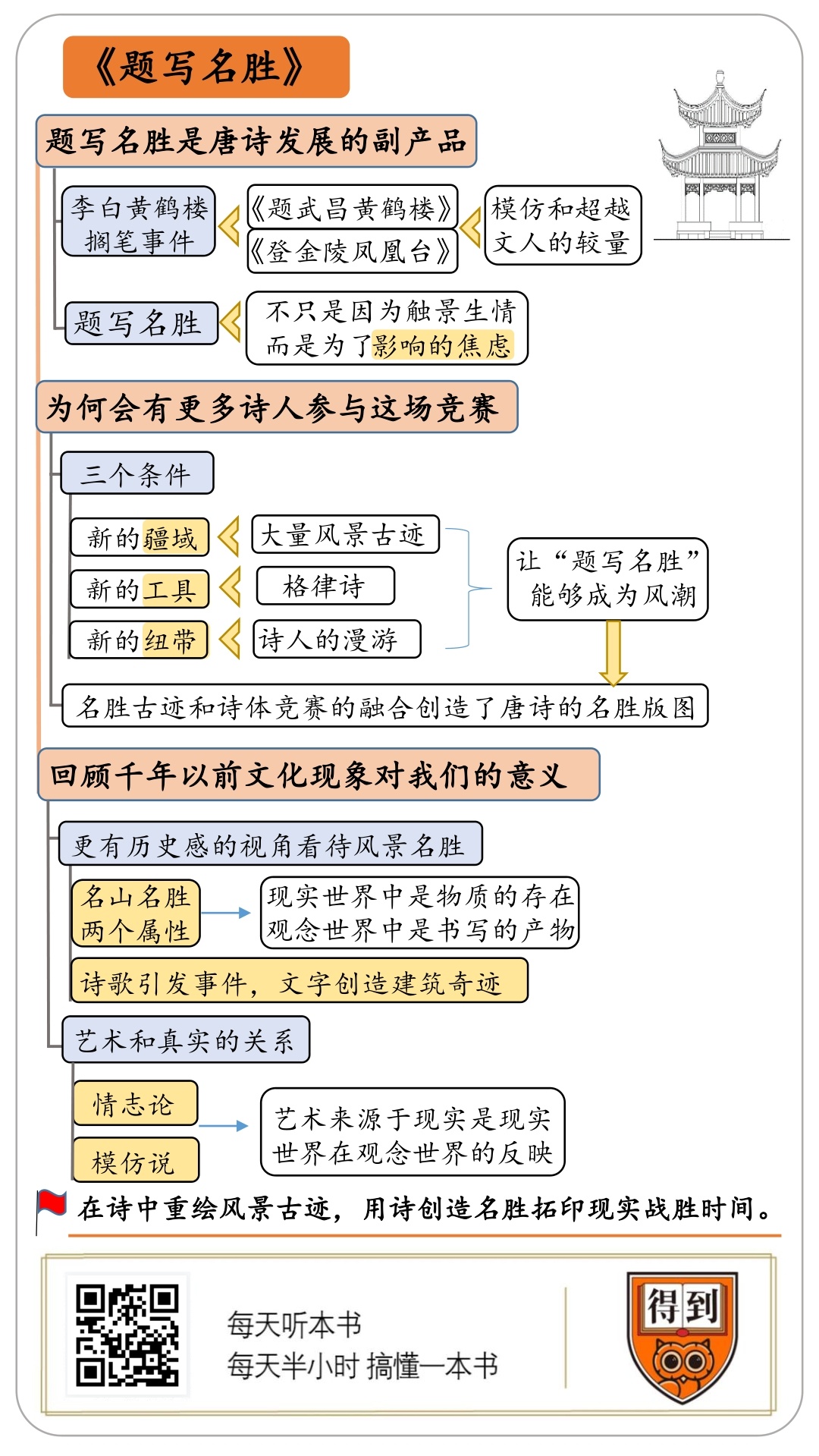

首先,我们来回答这本书最核心的问题:为什么说题写名胜是唐诗发展的副产品?其次,用诗歌描写风景古迹,肯定早就有人这么做了,为什么题写名胜在唐代才成为一种文化现象呢?第二部分,我就来回答这个问题。最后在第三部分,我想跟你分享一下,回顾这个千年以前的文化现象,对我们来说有什么意义。

好,先来回答第一个问题:为什么说题写名胜是唐诗发展的副产品?

这件事,要从中国文坛的一个公案说起,这个公案就是李白黄鹤楼搁笔的故事。传说,李白到黄鹤楼游玩,看到楼上题写着崔颢的《题武昌黄鹤楼》这首诗,是既佩服,又不甘心。他知道写黄鹤楼,很难有人再超越崔颢了,只能无奈地感叹:眼前有景道不得,崔颢有诗在上头。不过,李白可不是个服输的人,直接写黄鹤楼写不过,他就换了一个地方,跑到南京的凤凰台,写了一首《登金陵凤凰台》,来跟崔颢的诗较量。

作者商伟说:这个故事不一定可信,因为它最早的记载,是在北宋的一本书里。后来的人,很可能是根据李白的诗句,反过来揣测李白的创作动机。不过,这种揣测还是很有道理的,也代表了后人对唐诗一种普遍的理解。如果细读这两首诗,我们也能明显地感觉到,李白是一边模仿,一边努力要超越崔颢。

这两首诗都很有名,你可能也都背过。我们就一边回忆,一边分析。《黄鹤楼》诗的前两句是:昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。《凤凰台》诗的第一句是:凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。

《题武昌黄鹤楼》

昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。 睛川历历汉阳树,芳草萋萋鹦鹉洲。日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。

《登金陵凤凰台》

凤凰台上凤凰游,凤去台空江自流。 吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘。 三山半落青天外,一水中分白鹭洲。 总为浮云能蔽日,长安不见使人愁。

你应该发现了,这两首诗的开头几乎是一样。它们都是在说,诗人来到一个景点,想起传说中有一只鸟曾经出现在这里,现在消失了,只剩下眼前的景色,让人怅然若失。

这就是两首诗的第一个共同点——开篇的意境。诗人登临游览,观看风景,他体会到看得见的景色,和看不见的历史,有一种辩证的关系。不光是意境,从开头我们还能读出来,这两首诗用的韵和句式的结构,也都差不多。你看,李白诗里“江自流”的“流”,和崔颢诗里“空悠悠”的“悠”,押的是同一个韵吧。而且,在开头这几句里,最核心的意象,黄鹤和凤凰,都是连续出现了三次。在一两句诗这么短的篇幅里,重复用同样的字词,这其实是一种很大胆的,也不太常见的句式。很明显,李白写《凤凰台》是有意用了跟《黄鹤楼》这首诗一样的韵,和一样的句式。

这就像是一个填字游戏。崔颢定下了模板,李白用现成的模板,写下一首新诗。熟悉古代诗词的人,马上就能明白,这是一种标记,是为了提示后人,这两首诗是有联系的。李白当然不是单纯地模仿,这种刻意建立的联系,更像是他下的战书。他要用同样的模板,写出更好的诗。

所以,他在模仿的同时,也做了很多突破。最明显的,就是刚才提到的句式。李白在一句诗,14个字里连写了三次“凤凰”(第三次简化成了凤),而崔颢写完三次“黄鹤”,用了两句诗,一共28个字。

句式上的突破,多少有点炫技的意思。在诗的主题上,李白也是有意要写出新意。刚才说了,这两首诗开头的意境几乎是一样的,也就是说,诗人情感的起点是一样的,但是,这两首诗的终点完全不同。崔诗的结尾是:“日暮乡关何处是?烟波江上使人愁。”诗人站在楼上远眺,想起一去不返的黄鹤,又联想的自己,远离故乡,身世飘零,感到很惆怅。全诗的主题,就从今与昔等等的对照,向前走了一步,成了乡愁。这种乡愁不只是个人的思乡,更是关于人生归宿的永恒乡愁。而同样登高远眺,李白看到的就不是故乡,而是想象中的长安。《凤凰台》的结尾是:“总为浮云遮蔽日,长安不见使人愁。”他用“浮云蔽日”的意象,代替了“日暮乡关”的联想。所以,同样的眺望,李白感受到的不是乡愁,而是对时局和政治的隐忧。

你可能会想,这不过是后人对诗做的分析,并不能证明李白写《凤凰台》,就是有意思要挑战崔颢啊。当然了,我们不可能知道千年以前李白到底是怎么想的。但是,商伟还找到了更多的证据,证明李白是刻意套用了崔颢《黄鹤楼》这首诗的模板,并且努力在同一个模板中推陈出新。

李白还有一首不那么出名的诗,叫《鹦鹉洲》。这首诗不仅用了《黄鹤楼》诗的模板,而且比《凤凰台》那首更像。我念一下前两句,请你感受一下。“鹦鹉来过吴江水,江上洲传鹦鹉名。鹦鹉西飞陇山去,芳洲之树何青青。”还记得《黄鹤楼》的前两句吗?“昔人已乘黄鹤去,此地空余黄鹤楼。黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。”

太像了,是不是?

这说明李白写《鹦鹉洲》的时候,心里始终装着那首《黄鹤楼》。我们还有一个更确凿的证据。虽然黄鹤楼这个名字确实跟黄鹤有关,但是鹦鹉洲这个名字却跟鹦鹉这种鸟没什么关系。所以李白写的“鹦鹉来过吴江水”这一句,可以说没有任何现实的根据,它的出处只能是“黄鹤一去不复返”。

我们可以想象一下。李白从黄鹤楼下来,始终心有不甘。他先是来到凤凰台上,跟崔颢较量了一番。后来,他再次回到黄鹤楼附近,又继续向崔颢发起挑战。这就好像李白一直在努力揣摩崔颢的那首诗,不断地模仿、练习,想要找到更好、更妙的表达。

李白为什么要挑战崔颢?在现实层面,或许可以从同侪压力的角度来理解。虽然在我们眼中,李白和杜甫撑起了盛唐的诗歌,但是在唐代,崔颢的名气其实更大。而且,李白和崔颢年龄相仿,诗风也很相近。有了这个背景,我们再来想象一下,在黄鹤楼上,李白看到跟他年龄相仿的崔颢,写下了那首广为传唱的《黄鹤楼》,会是怎样的心情?

《鹦鹉洲》这首诗里的一个细节,没准能让你体会一下他的心情。崔颢在《黄鹤楼》诗的第三句,“芳草萋萋鹦鹉洲”,也提到了“鹦鹉洲”。有意思的是,崔颢在黄鹤楼上眺望,鹦鹉洲如在眼前;但是,李白写鹦鹉洲,却一字不提黄鹤楼。黄鹤楼和鹦鹉洲挨得近,又对仗,经常一起出现,孟浩然就写过“昔登江上黄鹤楼,遥看爱江鹦鹉洲”。李白写鹦鹉洲,一字不提黄鹤楼,就显得太刻意了。商伟说,李白或许是想创造一个以鹦鹉洲为中心的世界,避免跟崔颢创造的以黄鹤楼为中心的世界有任何交集。

在这里,商伟借用了西方文论里的一个概念来分析李白的这种心情,叫“影响的焦虑”。简单来说,就是名作名篇名句,因为占了先机,让后来的、迟到的诗人,感到巨大的焦虑。后来的诗人就会想尽各种办法,挑战前人。

崔颢用一首诗,穷尽了对黄鹤楼的描写,永远地影响着后人对黄鹤楼的印象。“眼前有景道不得,崔颢有诗在上头”,这种力量,让李白感到深深的焦虑。他写《凤凰台》、写《鹦鹉洲》,就是对这种焦虑的一种应激反应。

说到这里,商伟得出了一个结论:李白不断地转换地点,题写名胜,不只是因为触景生情,更是因为影响的焦虑。在崔颢的诗面前,李白只能选择开辟新的创作空间,用相同的模板描写其他的风景古迹,就像是同一个曲式的不同变奏。从黄鹤楼到凤凰台,再到鹦鹉洲,李白黄鹤楼搁笔的不甘心,相当于开启了一场诗歌竞赛。表面看来,这场诗歌竞赛的题目是题写名胜,而诗人真正的目标,是写出更好的作品。

这就是为什么我们说,题写名胜,其实是唐诗发展的副产品。

不过,第一部分说的这些,只是李白一个人的故事。这场题写名胜的竞赛,要绘制出整个唐代名胜的版图,一定得有更多的诗人来参与。接下来第二部分,我们要回答的问题就是:为什么会有更多的诗人参与到这场竞赛中呢?

首先,像《黄鹤楼》这样的名篇所带来的压力,李白感受到了,同时代的其他诗人也一样感受到了。

我们来讲一个白居易的故事。传说,白居易到巫山旅行的时候,当地县令一听到消息,赶紧把这里的著名景点神女祠的墙壁,粉刷了一下。白居易要来,县令为什么要刷墙呢?因为他觉得,白居易来这里,肯定要作诗,粉刷好的墙壁,好给白居易的大作腾个地方。这位县令还在墙上提前写好了序。这简直就像是搭好了戏台,就等白居易按时登场,挥毫泼墨,来一场流传千古的表演。

但是,白居易来了之后,却怯场了。他说:之前已经有四位高人,写下了难以超越的名篇。刘禹锡在这里待了三年,想做一首诗,都没写成。我当然也不敢造次。最后,白居易把这四首名篇吟诵了一遍,就赶紧走了。

这个故事不一定可信,但是它很好地说明了,前人名作会给后来的诗人带来很大的压力。尤其是写风景的诗,心里明明知道,前人有诗在上头,只能是眼前有景道不得了。还好,唐代还有大量的风景古迹,等待着诗人来写。

这就要说到题写名胜能够成为风潮的外在原因:有三个条件,刚巧在唐代同时出现了。这三个条件就是,新的疆域、新的工具和新的纽带。

南北朝的分裂结束之后,唐代重新拥有了统一的、辽阔的疆域,自然需要新的地标建筑。所以在现实中,就有大量的风景古迹等待有人来发现,甚至重新发现。巧的是,格律诗这种诗的形式,也是在初唐的时候才定型。换句话说,在初唐到盛唐这段时间,用格律诗写任何东西,都是开创性的,当然也包括写风景古迹。不过,光是有新的疆域和新的工具,如果没很多人用这种工具去写这个疆域,题写名胜也不会形成风潮,也就不会出现唐诗中的名胜版图,所以第三个条件纽带,才最重要。这个纽带,就是漫游中的诗人。

漫游,是唐代诗人生活的常态。在那个诗的时代,诗人读万卷书,行万里路,没有人终老于故乡,他们走到哪里,诗就来到哪里。更重要的是,那时候,诗是一种非常理想的传播工具,因为诗可以脱离物质的束缚。你想想,绘画和文章想要传播,总得借助纸这样的载体吧,但诗可以口口相传,尤其是像“黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠”这样的名句,听过一遍,就很难再忘记。所以,用诗来描写名胜,同时也是给名胜做广告。各处风景古迹,都会劈出一块地方专门用来呈现诗人题写的诗。有一次,李白来到慈恩寺游玩,寺里的僧人特地捧着水松木的木牌,请李白题诗。

你看,有了这三个条件,诗体的发展跟名胜的传播,就成了同一件事。一位诗人可以凭借一首名篇,在风景古迹上署上自己的名字。黄鹤楼的风景,很难说就是天下第一,但是因为崔颢的诗,它成了当之无愧的天下第一楼,而它还有一个别称,就叫崔氏楼。

这样的例子太多了。天宝年间,王维在今天陕西蓝田县的辋川一代,买了一栋房子。他在这里写下了大量的诗,最有名的就是《辋川集》二十首。一千多年过去了,王维居住的地方,可能有过无数的主人。但是,提到辋川,一定会想到王维。王维用诗歌,超越了时间,把辋川永远的占有到了自己的名下。

在这场竞赛中,先到的诗人当然很有优势,不过,迟到的诗人也不是完全没有机会,只有公认的、写得最好的诗,才能给诗人带来署名的最高荣誉。

杜甫就曾经写出过赶超前人的名篇,占据了一处风景。在杜甫来到岳麓山道林寺之前,占领这里的名篇,出自唐代诗人宋之问之手。杜甫来到道林寺,也看到了前辈的名作,但他没有像李白和白居易那样,交上白卷。他在诗里很自信地说:宋公放逐曾题壁,物色分留待老夫。他的意思是说,虽然像宋之问这样的大诗人,已经在道林寺题写了诗,但这里的景色这么美,还是有他杜甫发挥的空间。你看,“待老夫”三个字,听着多有自信。

那个时候,杜甫已经快60岁了,可他在诗坛的影响力,跟宋之问比,可差远了。杜甫的自信,或许来自家传。他的祖父杜审言,跟宋之问齐名,都是格律诗的奠定者。所以在杜甫心里,诗乃吾家事,他把写诗当成了使命。

那结果呢?在明代人的眼中,岳麓山道林寺的盛名,没有宋之问的事儿,而是因为杜甫的诗。

随着加入这场题写名胜的竞赛的诗人越来越多,每一个诗人都想要开辟新的创作空间,他们就会去描述更多风景古迹。这些风景古迹,也因为这场诗的竞赛联系起来了,形成了一张网。这张网就是一幅由唐诗创造的名胜版图。

这就是中国名胜的独特之处。中国的名胜,不光是现实的风景,也是诗的风景。

最后,我想跟你分享一下,回顾这个千年以前的文化现象,对我们有什么意义。

首先,它会让你从一个更有历史感的视角,去看待风景名胜。在《山中的六朝史》那本书的解读里,我提到过,中国名山体系的形成,跟佛教、道教里的神仙世界有关。这本书说的事情,其实很相似,中国名胜版图的形成,跟唐诗有关。

这说明什么?说明不管是名山,还是名胜,它们其实都有两个属性:一个是在现实世界中,一个是在观念世界中。在现实世界中,它们是物质的存在,在观念世界中,它们是书写的产物。一般来说,我们会觉得,物质的名胜肯定更稳固啊。但是,如果我们站在更长的时间线上来看,物质的名胜可能不如书写的名胜,更长久、更稳定。你想想,现实中的黄鹤楼早就衰朽了多次,但是崔颢笔下的黄鹤楼不仅一直存在,甚至可能永远存在下去。

而且,诗文也可能反过来影响,甚至创造现实中的名胜。今天,我们重修黄鹤楼,最重要的参考依然是诗中的黄鹤楼。黄鹤楼附近的晴川阁,就是后人因为《黄鹤楼》这首诗才修建的。商伟老师在一次访谈中,提到了这个故事,他总结说:这就是我所说的,诗歌引发事件,文字创造建筑的奇迹。

接下来,我们再来深想一层,现实中的名胜和诗中的名胜,到底有什么关系呢?

这就要说到这本书很重要的一个学术观点:艺术和真实到底是什么关系。

关于这个问题,中国古人最主流的说法叫情志论,认为诗言志,是情动于中而形于言。诗人到一个景点,写一首诗,是因为触景生情,有感而发。西方人也有类似的说法,叫模仿说,认为艺术是在模仿现实世界。这两个观点有一个相通之处,就是艺术来源于现实,是现实世界在观念世界的反映。

但是,从前面讲的例子来看,这样的说法至少是不完整的。在李白的案例里,诗有时候就不是来自真实的世界、真实的感受,它也可能来自之前的诗。

情志论和模仿论,都是人类早期的艺术理论,随着社会文化的发展,问题也变得复杂多了。

那么,是不是说,艺术、诗歌发展到一定程度就可以脱离现实呢?在中西方,也都有类似的观点。很多人反对这种观点,是因为,如果艺术脱离现实,它还有什么意义呢?

这个问题,很难解。商伟老师说,题写名胜就是一个特别好的案例,让我们从一个更立体的维度来思考它。你会发现,诗虽然有时候会脱离现实,但是,它不会脱离之前的诗,所以,它跟现实世界依然有间接的联系。

清代有人总结过,李白的诗和崔颢的诗有什么关系:崔颢的《黄鹤楼》是三黄鹤二去二空二人,李白的《凤凰台》是三凤二凰二台,《鹦鹉洲》是三鹦鹉二江三洲。这三首诗,都是叠字成章,机杼一轴。意思是说,这三首诗都是用叠字来写,就像是用同一架纺织机织出来的锦缎,图案和纹理都差不多。这些图案和纹理,同样都是现实世界在诗中显现出来的样子。

句式、章法、文体,都是形式。人类创造一种艺术形式,然后发展这种艺术形式,正是为了让这种艺术形式更好地呈现我们感知到的世界。而艺术家要做的,就是不断地提升这种艺术形式的呈现能力。

好,这本《题写名胜》就讲到这里。这本书看似在说“题写名胜”这个很具体的现象,其实是以小见大,讨论中国文化的一些重要问题。

明末清初的文人李渔讲了一个故事,他说:我曾经给伊山这座山写下了绝妙的诗文,所以伊山就跟我说,愿意归我所有,哪怕历古今、变沧桑,也不二其主。这话,听着有点意淫的意思,就像是假想伊山向自己表白。他接着说,其他人可以用钱从我手里买走伊山,住在这里,但是,就算这样,他也不能占有伊山。在李渔设定的交易场景中,只有绝妙诗文,才能跟名胜等价交换。所以,真正占有名胜,不能靠买卖,只能靠书写。

观念世界的诗文,可以跟现实中的名胜等价交换。这就是诗人的魔法,艺术的魔法。题写名胜,就是用诗创造名胜,拓印现实,战胜时间。

撰稿、讲述:刘玄 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.李白黄鹤楼搁笔的不甘心,相当于开启了一场诗歌竞赛。表面看来,这场诗歌竞赛的题目是题写名胜,而诗人真正的目标,是写出更好的作品。

2.题写名胜,其实是唐诗发展的副产品。

3.风景古迹,因为题写名胜的竞赛联系起来了,形成了一张网。这张网就是一幅由唐诗创造的名胜版图。

4.中国的名胜,不光是现实的风景,也是诗的风景。