《西太平洋上的航海者》 王朝解读

《西太平洋上的航海者》| 王朝解读

你好,欢迎每天听本书。

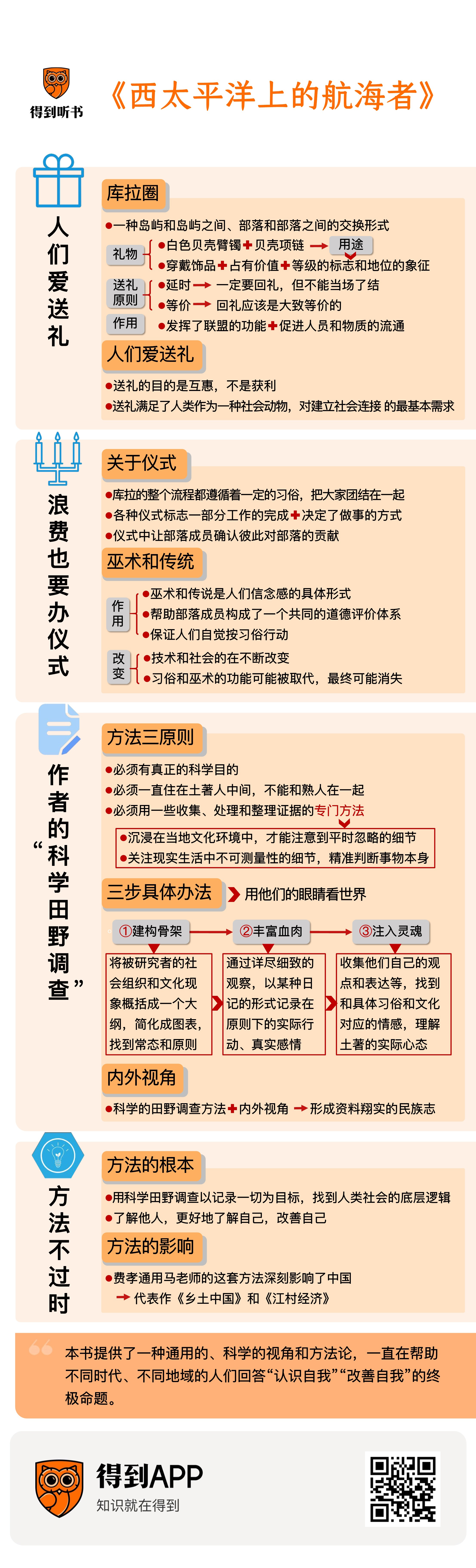

今天要解读的《西太平洋上的航海者》,这本一百年前的书,可以说是一本经典中的经典。这本《西太平洋上的航海者》当时可以说是横空出世,奠定了“科学的田野调查”的基础,这整套方法论一直沿用至今,到今天也还是社会学、人类学的必读书目,我在求学阶段时那是费了好大力气才啃下来。

说到本书的作者布罗尼斯瓦夫·马林诺夫斯基,你不一定熟悉,但是他有一名大名鼎鼎的中国学生,你肯定听过,那就是费孝通。你可能读过费孝通写的《乡土中国》和《江村经济》,这两本书就是在马林诺夫斯基的指导下,采用了这本书中的研究方法、研究态度,才写出来的。特别是费孝通后来提出“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”,这个处理不同文化之间关系的“十六字箴言”,除了费老对中国文化的深刻理解,也是受老师启发,也就是本书中所强调的,“通过他者的眼睛看世界”。接下来,我们也用费孝通老先生对导师的爱称,简单称呼马林诺夫斯基为“马老师”。

在讲解本书的内容之前,我先给你讲一个小故事,主角就是马老师和他在西太平洋上研究的岛民。一百年前,他研究的这些岛民,有一些还保留了食人习俗,他们会坐船突袭别的岛屿,专门去猎头和抓战俘。接下来要讲的有点吓人,你先做做心理准备。这个猎头,就是把别的部落的人给杀了,然后把头砍下来做成纪念品。而那些战俘,不管男女,很多可能直接就被吃了。当然,有一些部落吃的是自己死去的亲人,因为他们相信这样才能让灵魂和肉体得到安息。但无论如何,对我们来说,这些习俗跟“文明”肯定不沾边,肯定是“野蛮”的。马老师那时其实才二十多岁,正年轻气盛,而且经受过专业训练,根本不怕什么食人族,跟他们同吃同住。

当时是第一次世界大战期间,马老师一半是在当地做研究,一半也算是因为战争没法回欧洲。每天他就在村子里跟土著人一起生活,久而久之就混熟了。传说有一次,他跟土著人聊天,正好就聊起自己的家乡正在打仗,死了成千上万的人。土著人一听,大受震撼,赶紧问他,这么多人,你们怎么吃得完啊?他赶紧否认,不不不,欧洲人不吃人。土著再一听,更受震撼,你们不吃人,还要杀那么多人?实在是太野蛮了!

故事虽然不能保真,但是很贴切地反映了本书的一个中心思想:“从各种不同文化的独特视角去观察生命和世界的可能性。”也就是说,要学会换一个视角,反观自己习以为常的世界。食人者可能是野蛮的,但不食人者,也并不一定总是更文明。我们和他们之间的共同点,比我们想象得更多。

好,前言也就说到这里。原书记载详细,有些繁琐,读起来很费劲,我会先紧扣书里所描绘的异域文化,总结一下他们眼中的世界,和我们的生活有什么类似的地方,然后我会概括这本书所提出的完整方法论,跳出来讲讲这本书的影响,比如费孝通用马老师的这套方法如何影响了中国。

当然,我们开头还是要简单介绍本书研究的时间和地点。本书的调查地点,当然是在西太平洋,具体而言,是在澳大利亚东北边,巴布亚新几内亚岛东部的一大片群岛。在1914年到1918年间,马老师三次造访这里,进行他所说的“民族志调查”,后来也叫“田野调查”。这种调查的特点,就是要求研究者一定要到实地,长期和土著人一起生活,进行高密度的材料收集。田野调查的具体工作方法,我们后面再谈,这里要记住的是,马老师的三次调查,除了第一次只有几个月,后两次都持续一整年,收集了大量宝贵的材料。

回到这片群岛,实际上内部可以分为几个不同的文化区,有些部落有酋长,而有些部落则只有长老会,有些地方没有吃人习俗,跟其他部落打仗还颇有骑士风范,讲究规矩,而有些地方不但吃人,而且会专门为了吃人而突袭别的部落。

这些形色各异的人有一个共同点,就是都在一个“圈”里,叫“库拉圈”。这个库拉圈,是一种岛屿和岛屿之间、部落和部落之间的交换形式。如果你在圈里,可能会收到两种特定的礼物,一种是白色贝壳臂镯,还有一种是红色贝壳项链。这种专门的库拉礼物还有固定的流动方向,只能在这些群岛形成的圈上往固定方向送出去。项链只能按顺时针方向流动,而臂镯是逆时针,一个人收到臂镯,就会用项链做还礼,反之亦然。马老师形象地解释说,“在库拉圈上的任意一点,如果一个人面向圆心而站,则他左手接到的是臂镯,右手接到的是项链,然后再将二者传递下去。”

不仅如此,如果你收到库拉礼物,你也不能就这么守着,隔一段时间,你得再把它传给你的一个库拉伙伴,跟他交换另一件物品。他们有一句话叫“一次在库拉,终身在库拉”,也就是说你跟你的库拉伙伴只要相互交换一次礼物,今后就永远绑定在了一起,过一段时间以后,你还得再跟他交换。对于这些礼物来说,只要进入了库拉圈,也会一直在圈里面流动。如果礼物在手里留着太久,周围的人都会说闲话,说这个人吝啬小气,难对付。不仅如此,也不是随便什么人都能参与库拉交换的,因为采集专门制作这些饰品的贝壳很危险,而且加工工序也挺费劲,只有一部分男人才有机会加入库拉交换。成为伙伴以后,你就好像有了个异父异母的亲兄弟,不仅要记得互换礼物,到了对方村里也得互相帮忙。而且,对于那些食人族来说,他们肯定不吃库拉伙伴。

你可能会想,这些库拉礼物用来干啥呢?首先,它们当然是很精美的饰品,土著人会在很多部落一起参与的盛大宴席和大型集会上穿戴这些饰品,作用相当于我们的高定礼服。在大部分时间里,土著人要么觉得这些礼物都太贵重,要么就是因为臂镯太小或者项链太笨重,平时都不会佩戴,就光放在家里。对他们来说,只要能占有这个东西,价值就到位了,给自己长脸了。

作者举了一个类似的例子,就是欧洲贵族的珠宝,其实大多数时间也是锁在保险箱里,只是用来当传家宝。我也举一个中国例子,这些臂镯和项链就像官窑瓷器,从形制上来看有实际用途,但如果谁真去用官窑的杯子喝酒,除非是皇帝,大家肯定都觉得是暴殄天物。它们真正的价值,不是被使用,而是被占有。比如康熙皇帝,就喜欢把官窑瓷器赐给贵族或者大臣,表示恩宠。用作者的话来说,就是“占有它们的目的只是为了占有本身,对它们享有的所有权及因此带来的名望是其价值的主要来源。”不同的是,刚刚说过在库拉圈里,礼物不能一直留着,而是在永恒的流动中,每件物品只朝一个方向移动,既不逆向而行,也不能被人永久占用。而且,如果这件礼物质量上乘,或者曾经被某个传奇人物拥有过,它还会被专门取名。这些宝物的声望价值就是在不断流通和被占有之中不断增加,成为等级的标志和地位的象征。

库拉还有两个非常重要的原则,中国人一听就懂。第一个原则,就是一定要回礼,但是要隔一段时间,不能当场了结。他们特别忌讳把库拉搞得那么“庸俗”,变成一种物和物的交易关系,专门会骂那些把库拉步骤弄错的人,搞得好像普通的物物交易。而第二个原则,就是这个回礼应该是大致等价的。不过这里还有一条潜规则,那就是到底等不等价,大家不会明着说,而是心里有一杆秤。谁收了别人的好东西,结果回礼的是个次品,别人说他小气,他自己也觉得没面子。

到底为什么要维持这个圈子呢?马老师说,这是因为这个圈子发挥了联盟的功能。仔细想想,这些海岛相隔那么远,语言也不完全相同,有些还想把邻居吃了,如果每个岛屿都画地为牢,是很难发展的。事实上,在很多参与库拉的部落里,几乎所有的远航独木舟,都是为了参加库拉航行才制作的。靠着参与库拉的激励,靠着没完没了地交换看似没有什么实用价值的东西,库拉圈把相隔几百公里的成千上万土著人联系在了一起,促进了人员和物质的流通,在部落和部落之间形成了一个规模庞大,而且责任和特权都非常明确的盟友体系。

听着有点抽象,但我们中国也有很像的案例,就是春节的拜年送礼。中国的社会学家就发现,中国人有一个“春节拜年网”,过年要去给谁送礼、送什么礼物,组成了一个联系非常紧密的私人网络。有同事就说过,他的家乡过年的时候经常送礼盒,但是几家人之间流转的就是那么几个礼盒,来来回回可能又回到自己手里了,其实这就是一种没有那么制度化的“库拉圈”。或者说,库拉是一种高度礼仪化的特殊礼物交换形式,集中体现了人类送礼行为的基本特征。

所以仔细想想库拉的两个原则,在中国送礼也适用:延时,是要留一段时间给彼此,让这段关系变成一种长期的关系,不能立刻了结;等价,是要让双方形成一种互惠互利的关系,而不仅仅是单方面的施舍或者依赖。在这之下,还隐藏了一种道德判断:慷慨大方是一种美德。如果一个人懂得把自己占有的贵重东西送出去,这叫送礼大方,是一个好名声。慷慨短时间内看起来是一种经济损失,但只要把眼光放长远一点,未来他收到的回礼,或许会更加丰富。

我们再回来理解送礼这个行为,不管在哪个文化里,都可以概括成三步,送礼、收礼和回礼,它的基本目的是互惠,而不是获利。看似收礼的人是得了好处,实际上却已经背上了未来的责任。中国有句俗话叫“吃人嘴软,拿人手短”,其实就是这个道理。这就是为什么世界各地的人们,不管是茹毛饮血的部落,还是市场发达的大城市,大家都喜欢送礼:送礼满足了人类作为一种社会动物,对建立社会连接的最基本需求。

这里要注意啊,当地不是没有以物易物的经济形式,实际上库拉交换一般都会伴随着一些其他的物物交换,但是库拉和普通交易的最大不同,就是刚刚讲的,库拉圈高度礼仪化,有很多配套的仪式、巫术和传说故事。在库拉交换过程中,下海捞贝壳,要念咒语;制作去交换礼物的独木舟,要办仪式;航行到了别人村里,更加免不了要有仪式。这些仪式如此之多,以至于这本书有大约一半篇幅都是在讲当地人的巫术和传说。比如在马老师居住的部落里,他们甚至相信周围的部落都有一种“飞行女巫”,不但会吃人、会让人生病,还会导致海难,所以出海前要做法安抚她们,要给独木舟辟邪,保佑航行顺利。

你可能会想,他们难道是闲得慌吗?你可能听过《有闲阶级论》,里面说有钱的上层阶级为了证明自己的地位,会有炫耀性休闲和炫耀性消费。马老师的结论不太一样,他说,耗费大量人力和物力办这些仪式的部落并不是为了炫耀,而是因为这些仪式和传说组成了一整套共享的传统习俗,起到了把大家团结在一起的功能。

比如书里就说,整个库拉交换的流程,是从砍树的那一刻开始,而不是从独木舟下水开始。从选定砍树之后,就会有一连串活动要按照一定规律和顺序连续发生,中间夹杂很多的巫术,一直持续到航海船队回归。那些规范礼仪的规律和顺序,就是“习俗”,大家都习惯了的、约定俗成的。而要遵守习俗发生的这些集体活动,就是这个社会的“礼仪”。

而在没有文字、没有成文法律的社会中,靠土著人们对习俗的信念感,就构成了一种极强的社会组织力量,在没有强力的酋长和行政组织的情况下,人们也会自觉地参与到各种公共活动中,而且都很积极。在集体仪式中,大家都按照约定俗成的分工完成活动,有些人努力完成分内工作,好跟同伴们表现自己,获得人们对他们的赞扬,而有些人则不那么积极,也会被人看不起。

刚刚讲到对习俗的“信念感”,这是从何而来的呢?这就轮到他们的巫术和传说了,这就是他们“信念感”的具体形式。如果说这些仪式是部落生活的骨,那么巫术就是肉。回到土著人的视角中,他们会念咒语让木头变轻、让船变快等等,也有邪恶的巫师会用咒语害人,需要用好的咒语进行对抗。对他们来说,巫术的咒语是一种联系超自然世界和我们生活的世界的渠道,既能带来好处,也可能变成一种惩罚。当然,我们要记住,从科学的角度来说,巫术是一种迷信,我们这里说巫术的效果,不是真的念一个清泉咒就会有水从地上冒出来,而是说土著人对巫术的信仰,在社会整体的层面上发挥了作用。

我们会发现,不管在什么社会里,咒语往往都是不可更改的,传统上哪几个字,就要用哪几个字,是一种不以个人意志为转移的力量。比如你看《哈利·波特》里的巫术,是不是也是念不对,效果就不好?马老师说,巫术的力量“是某些词语的内在属性,而这些词语则由通过社会传统和遵守某些规矩而取得念诵资格的人在某些动作的伴随下念诵而出。”划重点啊,“通过社会传统和遵守某些规矩”,也就是说,巫术的前提是要守规矩。神话传说和巫术魔法的社会效果,就是在长期的耳濡目染中,让土著人会相信有超出个体的超自然力量在约束自己,会有自己无法逃避的奖惩。

好,当我们引入外部视角以后,就能看到库拉的整个流程都遵循着一定的习俗,各种仪式既能够标志一部分工作的完成,决定了做事的方式,还能够让部落成员确认彼此对部落的贡献。而无处不在的巫术和传说故事,则帮助部落成员构成了一个共同的道德评价体系,保证人们自觉按习俗行动。作者总结说,“在部落生活的每个行动中,首先存在的是由风俗和传统规定的惯例,然后是行动的方式,最后还有存在于土著人头脑中对行为的评价。”

说到这,我们可以更进一步推断,如果人们不再相信这些传说了,习俗也会失去约束力,也就是“礼崩乐坏”。事实上,马老师在当地确实观察到了这个趋势。比如他在1916年记录了一次库拉独木舟下水的庆祝仪式,那是持续一整天的大场面,活动的高潮是大家把自己家的食物拿出来献给酋长,再由酋长发放给大家,呈献最多的人,社会声望也会因此大大加强。然而,土著人也告诉他,在三代以前,这样的仪式更加盛大。他们会手握盾牌和长矛,还会佩戴烙上花纹的葫芦、穿过鼻子的鼻针等等,下水的独木舟也会更多,人们在仪式上送的食物也更多。究其根本,欧洲人带来的科学技术和西方宗教,已经大大削弱了原有习俗和信仰的功能。

过去的岛屿之间,只有独木舟,后来欧洲人带来了蒸汽船,航行变成了一件很轻松的事情,不需要什么飞行女巫的祝福也能跑得飞快,对独木舟下水的庆祝也就失去了意义。欧洲人还引入一夫一妻制,所以相比过去,岛上的妻子家庭送过来的食物也变少了,于是仪式上能够用来“炫富”的食物也变少了,能够获得的社会声望也变少了。以往必须和库拉航行一起进行的物质交流,后来也可以靠定期到达的船队、商队。而其他同时发生的部落冲突、舞蹈,也都因为殖民政府的禁止和破坏而消失。作者说,“大量的臂镯、许多渴望已久的实用物品、从远方传回的消息,这一切在过去都比现在更有意义。”随着技术和社会的不断改变,习俗和巫术原先发挥的功能也开始被取代,最终可能会慢慢消失,同样是很多传统文化在现代都面临的困境。

书里的内容还有很多,有对当地人母系社会的描述,还记录了大量的咒语原文和传说故事,包括他们的居住环境、吃什么、穿什么,甚至细节到了办庆典的时候,早上几点什么人要到哪里干什么。你会感觉到,马老师好像什么都要记录。就连在当地待了三十年的传教士都说,他读这本书的时候都会发现很多自己从来没有注意过的事情。这也是这本书的一大特点,无所不包。

这本书开创了一个新的研究方法,至今都还在流行,甚至成为人类学这个学科的看家招式,这招就是“科学田野调查”,而通过这种方法写出来的著作,就叫做“民族志”。

其实在写这本书的时候,马老师就有一个彻底改革学术界的野心。他在书的一开头就说,有很多书带着科学的标签,丢给我们一大堆的结论,却完全不告诉我们作者是根据什么样的实际经历得出他们的结论的,这一点都不科学。马老师这么说有他的底气,虽然他是人文社科大师,但他一开始拿的是物理学博士,还是全奥匈帝国的最高荣誉学位。在他看来,想要保证自己的研究是经得起考验的科学研究,就得坦诚、公开地阐述自己研究的全部背景条件和结果。所以,他花了很大篇幅来阐述自己心目中科学的研究应该怎么做,提出了三条做田野调查的方法原则:首先,必须有真正的科学目的;第二,必须一直住在土著人中间,不能和自己平时就熟悉的人在一起;最后,必须用一些收集、处理和整理证据的专门方法。

第三点的专门方法,我们展开说说。刚刚说过,要一直和土著人住在一起可以让土著人习惯自己的存在,还有一个很重要的目的,那就是让自己沉浸在当地的文化环境中,才能注意到平时忽略的细节。真正的客观应该是认真审慎地覆盖研究对象的所有方面,稀松平常的小细节要和令人称奇的怪事同等对待,这样才能把对方的文化作为一个整体来理解。在他的理论中,社会就像一个有机体,有各种需求,就有不同部分发挥着不同功能来满足需求。研究的时候,从一个现象入手,分析出具体的功能,就能顺藤摸瓜,复原出社会整体的特征。

书里还有一个词,“现实生活的不可测量性”,用来概括我们平时生活中那些不可量化的事情,比如怎么护理身体、怎么吃饭、和别人聊天的时候的氛围、对别人爱慕虚荣的厌恶情绪等等。这些对我们来说,可能没有什么特别之处,但对他来说,因为这些细节里面蕴含着丰富的情感和思想,反而是最大的宝藏。为什么这么说呢?因为只有尽可能地丰富记录细节,习惯了他们的生活,才能精准地辨识出什么是常态,什么是反常。这么一对比,我们就能科学地判断,什么事情虽然我们觉得少见、奇怪,但对他们来说却不是什么大不了的事情。进一步,还要注意他们介意什么,不介意什么,对什么事情感到热情,又对什么事情感到冷漠等等,也就是在大的原则和习俗之下,具体的情感是什么样的。比如,土著人会珍惜他们的库拉宝物,但他们毫不介意把宝物送出去,反过来送礼的时候还会表现出这个东西没什么大不了的,故意丢到地上,他们更介意的是收到的回礼够不够符合期待。

结合这些原则,马老师总结出了三步具体方法:第一步,建构骨架,也就是将被研究者的社会组织和文化现象概括成一个大纲,并简化成图表,找到常态和原则。第二,丰富血肉,要通过详尽细致的观察,以某种日记的形式记录在原则下的实际行动、真实感情等等,也就是前面提到过的“不可测量”的材料。第三步,我叫它“注入灵魂”,就是收集他们自己的观点和表达,还有各种民俗及巫术咒语,用作文字语料库,找到和具体习俗和文化对应的情感,理解土著的实际心态。只有做到这样无所不包,才能做到用他们的眼睛看世界。

但这还不够。中国有句诗叫“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,马老师也说,人们都知道自己的动机、个人行动的目的,什么规则适用于自己,但是要说出超出个人的总体框架,并非易事。如果问我们“春节”是什么,我们能回答过节的个人经历和主观看法,但如果我们不是民俗学者,要能够像前面一样讲出总体的特征,需要调用研究者的外部视角,提纲挈领地整理出整体特征。这样,在土著人和研究者的合作之下,用科学的田野调查方法结合内外视角,才能够写出一本资料翔实、观点深刻的民族志。

讲到这里,你可能想问,那为什么要研究这些明日黄花?只是为了好玩、满足猎奇心理吗?马老师有一个非常好的回答,他说,“我们的最终目标是丰富和深化我们自己的世界观、了解我们自己的本性,使之在智慧和艺术上更完美。领会其他人的基本世界观时,带着尊敬和真正的理解,甚至对土著人也是这样,由此我们就一定能扩展我们自己的世界观。”

马老师会有这样的感慨,也是因为自己的亲身经历。他出生在现在属于波兰的克拉科夫,但当时被奥匈帝国所统治,虽然家境不错,也只是帝国中的边缘人。他后来又到英国去求学人类学,研究更加边缘的文化。到了第一次世界大战期间,恰巧和本书研究时间重合,当时奥匈帝国和英国互相敌对,他担心自己的敌国身份在英国殖民地会有危险。但事实上,当地人根本不在乎他是什么国籍。马老师在书的最后也写道,“现在,当偏见、恶意和报复让所有欧洲国家彼此心生嫌隙时,当作为文明的最高成就而受到珍视和宣扬的所有科学和宗教理想被抛入风中时,文明的人类比以往任何时刻都需要这种宽容。”所以,他希望能够改造“人的科学”,实现一种不带任何偏见的社会研究,讲清楚人类社会的底层逻辑。

马老师的科学田野调查以记录一切为目标,表面上是抢救正在消失的文化,更深层次上,是为了找到底层逻辑所服务的。了解他人,是为了更好地了解自己、改善自己,从对比中,你才能找到自己多了什么、缺了什么,才知道是什么差异导致了人间参差不齐。在一个高速发展的时代中,如果不迈出自己一直习以为常的舒适圈,自豪就容易变成自负,主见就容易变成偏见,传统和习惯就不再是赖以生存的手段,而是桎梏。了解他人的世界,自己就多了一双审视自己的眼睛,就能多了解自己一分,看到另一种可能性。

这套方法论效果的最好案例,当属费孝通。他1936年到英国,拜入马老师门下,马老师对这个中国学生非常热心,希望能从中国学到些什么。马老师在《江村经济》的序言中写过,“我不得不羡慕他们不持民族偏见和民族仇恨——我们欧洲人能够从这样一种道德态度上学到大量的东西。”然而,事与愿违,战争不久后再次笼罩世界。

费孝通虽然调查地点没有马老师远,但在学术上比马老师走得更远。在马老师指导下,费孝通整理了自己的调查成果,写出了《江村经济》,由马老师亲自作序。他在序言中,夸奖费孝通让“人的科学”走出了突破性的一步,从人数少、技术落后的社会,开始研究地域庞大、人口众多的先进社会,将其称为“人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。

不过,在我看来,费孝通对本书奠基的“人的科学”的最大贡献,不是研究对象的差别,而是研究目标。马老师虽然有结合实际、指导现实的呼吁,但仅限于抽象的认识,作用并不是直接的。费孝通自述,自己“志在富民”,通过这样一门科学的社会研究方法,为上世纪30年代危机重重的中国寻求更好的道路,为千千万万中国人实现更好的未来。马老师在《江村经济》序言中特意说这本书“包含着一个公民对自己的人民进行观察的结果”,就是意在点出费孝通的研究是在为中国寻找答案。

费孝通在请老师作序的信里,希望马老师不要仅仅局限于这本书的点评,而是能够站在中国社会科学的立场上,看到未来发展,在中国推广马老师的方法和思路。他还提到,自己打算去云南,继续深入对中国农村的研究,希望老师批准。有了马老师批准的这次调查,费孝通后来又写了《乡土中国》,其中就能看到很多马老师的影子。比如他会着重强调中国乡土社会中,不同习俗发挥了什么功能,又比如他试图把乡土社会的每一个方面都论述到位,都是这本书的影响。

所以为什么这本一百年前的书,今天依然有价值?不仅仅是因为这是一个学科的开山之作,更是因为这本书提供了一种通用的、科学的视角和方法论,一直在帮助不同时代、不同地域的人们回答“认识自我”“改善自我”的终极命题。

最后,我想引用费孝通对这本书的一个评价,他说:“读了《西太平洋上的航海者》就会由衷地觉得四海之内,人同此心,都在过着人间相似的生活,甚至会感叹,人世何处是桃源?”

虽然现在是科学的时代,大家平时忙着搞钱,可我们还是忍不住会喜欢游神、龙舟这样的民俗文化。这些仪式如果从经济上来讲,好像没有产生什么价值,还得花钱,造神像、造龙舟,都是烧钱的大项目。为什么我们会喜欢浪费呢?这并不是我们迷信,或者“野蛮”,而是说这些看似“浪费”的事情,其实都在人类社会中一直发挥着重要功能,提供了很重要的“情绪价值”。

你还记得开头所讲的马老师和食人族的故事吗?我们习以为常的“文明”和“野蛮”,换一个视角,可能就会产生疑问了。不如像这本书所说的一样,学着放下先入之见,也试着用别人的眼睛看看世界,更好地认识自己。

好,以上就是为你介绍的全部内容。你可以点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全部文稿和脑图。你还可以点击右上角“分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

划重点

1.“从各种不同文化的独特视角去观察生命和世界的可能性。”也就是说,要学会换一个视角,反观自己习以为常的世界。

2.送礼、游神、龙舟等看似“浪费”的事情,其实都在人类社会中一直发挥着重要功能,提供了很重要的“情绪价值”。