《第五次开始》 田牧歌解读

《第五次开始》| 田牧歌解读

关于作者

本书作者是世界顶级的考古学家、美国怀俄明大学人类学系教授罗伯特·凯利。凯利曾任美国考古学会会长,大半生都奔波于考古田野的第一线,他主持过多项位于世界不同地区的考古发掘项目,还长期担任世界考古学领域的重要刊物《美国古物》主编。

关于本书

这本《第五次开始》是凯利的重要作品,获得过美国考古研究所颁发的霍尔顿图书奖,虽然本书篇幅不长,但凯利凭借自己极其宏观的历史视角,在书中梳理清楚了人类诞生600万年以来的发展脉络,从中总结出了人类历史上遇到过的五次转折,并将之称为五次“开始”,让读者不仅能看到“树木”这样的历史细节,更能发现“森林”这样的历史全貌。本书一经面世,就获得了国际同行们的高度肯定,我国的知名考古学家陈淳、许宏、杭侃等人,也都对本书给出了很高的评价。

核心内容

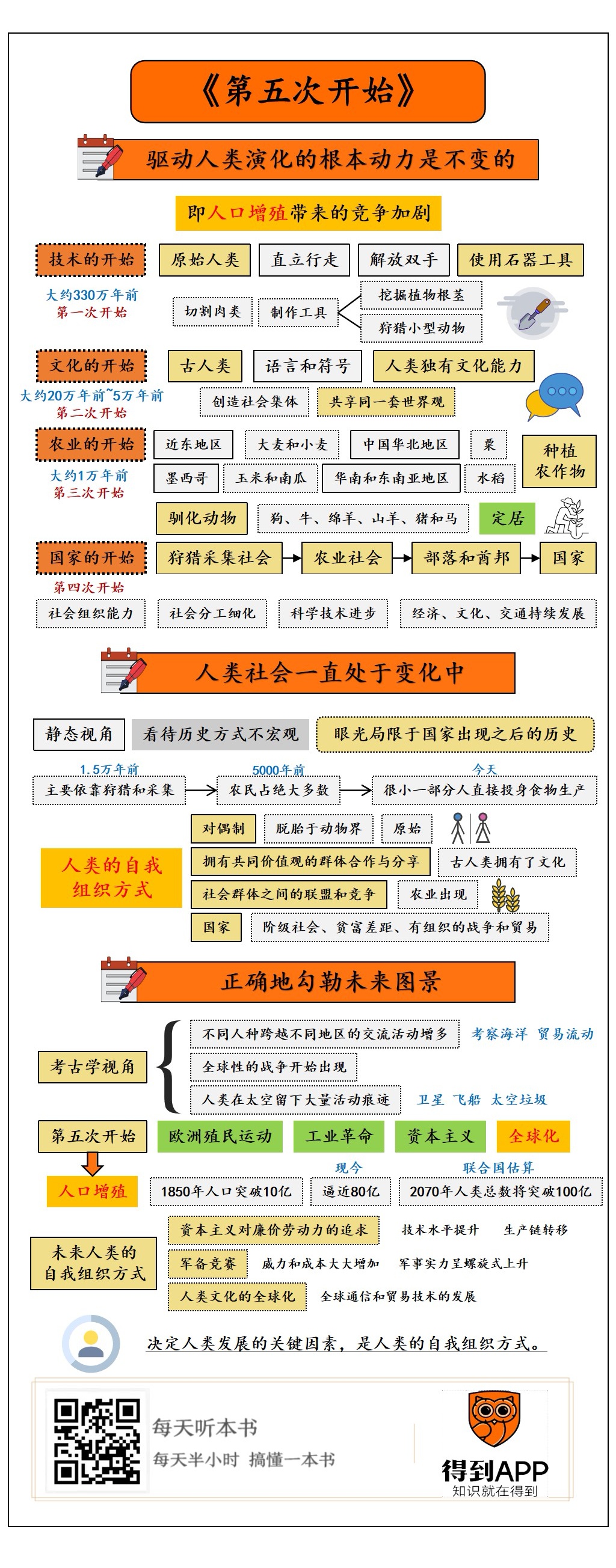

自从和猿类在进化道路上分道扬镳以来,人类至少已经独立演化了600万年,在如此漫长的时间里,我们的祖先先后经历了技术、文化、农业和国家带来的四次“开始”,每一次开始都让人类成为地球上更优秀的居民,而今天的我们正处在第五次开始的进程中。通过梳理这五次开始,我们能发现驱动人类不断演化的根本动力一直不曾改变,但人类的自我组织方式却在不断更新,这启示我们不能以静态的眼光看待人类发展,今天的问题在明天不一定再会是问题,全球化很可能就是人类未来的演化方向。

你好,欢迎每天听本书,今天要为你解读的书是《第五次开始》。

我们来自何方,又将去向何处?自从文明诞生以来,人类就一直在追寻这两个问题的答案。但越是久远的历史,就越显得模糊,越是遥远的未来,就越难预测。那我们该如何找寻祖先、后代和自己的命运线索呢?这本《第五次开始》,就从考古学的视角启示我们,未来的轮廓或许可以通过历史进行勾勒。

没错,这本书的作者罗伯特·凯利就是一名世界顶级的考古学家,他是美国怀俄明大学人类学系教授,曾任美国考古学会会长,主持过多项位于世界不同地区的考古发掘项目,还长期担任世界考古学领域的重要刊物《美国古物》主编。

凯利大半辈子都奋斗在考古的第一线,这让他形成了极其宏大的历史视角,他认为,考古学家们不一定能看到树木的细节,但却可以清楚地看到森林的全貌,这种对宏观全局的把握,就是考古学的最大价值所在。正是在这种理念的指导下,他才写出了《第五次开始》这本代表作,本书一经面世,就获得了国际同行们的高度肯定,我国的知名考古学家陈淳、许宏、杭侃等人,也都对本书给出了很高的评价。

为了更好地展现人类演化的全部脉络,本书将叙述起点放在人类诞生之时——六七百万年前,人类和猿类在演化的道路上分道扬镳,自此人类开启了独特的进化历程。目前已知最古老的与人类有关的两个人属祖先,都来自非洲,分别是距今约700万年的乍得沙赫人和距今约600万年的肯尼亚图根原人。化石证据表明,这两种原始人类都已经拥有直立行走的能力,这样算来,人类的历史至少可以上溯至600万年前。

从600万年前的原始人到今天的现代人类,期间的演化过程纷繁复杂,但作者抽丝剥茧地梳理出了人类经历过的五次临界点,或者说转折点,并称之为五次“开始”。第一次是技术的开始,让人类从动物界中脱颖而出;第二次是文化的开始,让人类成为真正意义上的人;第三次是农业的开始,开启了人类的定居时代;第四次是国家的开始,新出现的国家组织塑造了我们所熟知的世界,也带来了社会不平等、战争和贸易。而今天,我们处在第五次开始的进程中,正在迎来一个全球化的新时代。

了解这五次开始,能让我们清楚人类演化的两个基本规律,分别是“不变”与“变”——“不变”的是驱动人类不断演化的根本动力,“变”的是人类持续更新的自我组织方式。虽然未来很难预测,但通过这两个规律,我们就能透过现象看到本质,从而大致判断出未来的潮流走向。

好,那接下来,我就通过三个部分,来为你介绍书中的内容。

第一部分谈“不变”,也就是600万年以来,驱动人类实现“五次开始”的根本动力是什么?

第二部分谈“变”,为什么说世界万物皆不可能永恒,人类社会也并非静态?

第三部分,通过回顾人类历史,我们该如何正确地勾勒未来图景?

第一部分,我们先聚焦于人类演化的第一个规律,说说为什么驱动演化的根本动力是“不变”的。

自人类的直接祖先乍得沙赫人和图根原人诞生以来,在600万年时间里,人类从生活在树上的灵长类动物,逐渐演化为会使用工具的原始人类,再到拥有文化、懂得种植和畜牧、建立起国家政权的现代人类。回顾这段历史,好像一切都在自然而然地发生,但你有没有考虑过,到底是什么让我们经历了这种演化?驱动这些转变的根本动力是什么呢?

一开始,原始人并没有使用石器的意图,古代以狩猎和采集为生的人们,也没有什么种地、养牛的想法,但这些事情都发生了,要想弄清楚背后的驱动力,我们还得从古代人类生活的场景中寻找答案。

对任何生物来说,生存的第一要务都是有效地获取食物,躲避天敌。为了达到这个目的,不同物种选择了不同的演化路径。原始人类在面对生存压力时,逐渐演化出直立行走的能力,直立行走有很多好处,比如可以够到更高处的食物,更早地发现远处的危险,等等。同时,这种转变带来了一个“副作用”,那就是解放了人类祖先的双手,手空了出来,就为接下来使用工具提供了可能性。

目前发现的最早的石器化石,出现在大约330万年前,对石器工具的使用,为古人类的生存提供了很多便利。他们可以用石器从动物身上切割肉类,制造用于挖掘植物根茎的工具,或者加工简单的石制武器,用来狩猎小型动物。在工具的帮助下,一部分古人类能从环境中获取更多的能量,战胜不使用工具的邻居们,最终掌握技术的古人类取代了其他古人类。这个过程,正是作者所宣称的第一次开始,也就是技术的开始。

这个过程中的逻辑并不复杂:自然资源是有限的,而物种都有不断繁衍增殖的倾向,人口增殖会让生存竞争变得更加激烈,这样一来,能更好地适应生存环境的人群,就能从进化中脱颖而出。在人类的第一次开始中,竞争加剧的结果,就是技术在古人类群体中全面普及。所以,可以从中得出结论:驱动人类第一次开始的根本动力,是人口增殖带来的竞争加剧。

同理,驱动后面几次开始的根本动力也都是一样的。

大约20万年前到5万年前,古人类逐渐演化出更复杂的神经系统,开始使用语言和符号,最终形成了人类独有的文化能力,这标志着人类社会的第二次开始。文化可以创造社会集体,让共享同一套世界观的人走到一起,通过这种方式,社会个体间的合作成本就能大大降低,从而实现共赢。就这样,在人口增殖的压力下,拥有文化的古人类群体,就会自然地战胜缺少文化能力的对手。

到一万多年以前,又一次转折出现了。近东地区出现了栽培的大麦和小麦,中国华北地区出现了粟,华南和东南亚出现了水稻,墨西哥出现了玉米和南瓜,全球各地陆续开启了种植农作物的进程。与此同时,狗、牛、绵羊、山羊、猪和马这些动物也陆续被驯化,农业出现在世界各地,标志着第三次开始的到来。

农业出现之前,古人类一直过着狩猎采集的生活,谁也没想着有朝一日会成为农民。虽然有些古代人类可能出于偶然,发现野生的原始作物能结下可供食用的种子,但原始作物的产量一般极低,比如,原始玉米的个头可能比你的小拇指还小,所以并不能成为人们食谱中的主要选择,但这时候外部环境发生了改变。

在过去的几万年时间里,具有文化能力的人类陆续散布到全世界,他们走出非洲,先后到达欧洲、亚洲、北美洲和南美洲,并且以越来越快的速度占领每一片可供生存的土地。人口越来越多,可自然资源是有限的,当没有新的土地可供迁徙时,人们就会发现,不管走到哪里都有其他人生存。因为贸然进入别人的领地具有很高风险,所以,定居在一个地方就成为古人类最合理的选择。

一旦定居,当地的猎物和可供采集的果实迟早会被消耗完,这就意味着原来的狩猎采集生活方式无法继续维持。在人口持续增殖的压力下,古人类就不得不提升农作物在食谱中的份额,就这样,农业开始生根发芽。从大约一万年前开始,世界各地逐渐从狩猎采集社会转变为农业社会。

人口增殖导致农业的发展,农业的发展反过来又让人口进一步增加。越来越多的农业人口,先是聚集成小的部落和酋邦,后来最富庶的农业地区,比如两河流域和古埃及地区,最先出现了一种新的社会组织形式——国家,这是人类的第四次开始。

相比于其他的人类组织,国家有能力统筹开展更加宏大的公共项目,比如在干旱地带实施灌溉工程,在山地区域削山填沟开辟耕地等等,这些项目都提升了土地的承载能力,使人口继续保持增长势头。同时,国家更强大的社会组织能力,也带来了社会分工的细化、科学技术的进步,以及经济、文化、交通的持续发展。相比之下,酋邦和部落在国家这种组织形式面前显得格外脆弱,最终都被国家所取代。

站在今天回顾过去不难发现,驱动人类不断演化,让技术、文化、农业和国家陆续出现的力量一直不曾改变,那就是人口增殖带来的竞争加剧。

好,说完人类演化过程中的根本动力是“不变”的,接下来,我们再来看看“变”的部分。

作者说,世界万物皆不可能永恒,人类社会也并非静态。乍一听,好像没什么稀奇的,毕竟我们都学过唯物史观,知道“世界是物质的,物质是运动的,运动是有规律的”,所以,变化本应是理所当然的事情。

那作者为啥还要强调这个“变”呢?这是因为他发现,我们很多人经常会不自觉地用静态视角看待历史。比方说,在众多描述未来的科幻电影中,未来世界虽然技术更加发达,但贫富分化越来越严重,环境污染依然难以得到治理,战争和恐怖主义依旧肆虐,好像今天解决不了的问题,未来依然解决不了,社会的变化充其量是技术层面的进步,社会的本质依旧不会发生改变。

所以你看,虽然我们都知道世界是变化的,但一旦涉及人类的历史,我们就很容易陷入一种静态的视角。这是为什么呢?主要原因还是看待历史的方式不够宏观,我们学习了解的历史,大多是国家这种组织形式诞生之后的政治社会史,不管是三皇五帝,还是唐宋明清,不管是中国历史,还是外国历史,都发生在第四次开始,也就是国家出现之后,所以,很容易把从过去三五千年的历史中总结出来的规律,当作永恒不变的规律。

这有点像我们在一片森林里发现了一棵松树,特别仔细地研究了它的生长规律,发现松树会结出松果,然后就此得出结论,认为这片森林里的所有树木肯定都会结出松果。但很显然,这种观点只看到局部的细节,而忽视了历史整体的动态变化。

比如,我们谈起“国家”这个概念时,总会有一种感觉,认为国家就应该存在于地球之上,每个国家都有自己的民族和边界,每个国家也都享有神圣不可侵犯的主权。这些说法我相信大部分人都会认同,但问题在于,国家的存在真的是自古如此且理所应当的吗?

作者告诉我们,相比于人类的全部历史,国家只是一种刚刚出现的新兴发明而已。不管是旧石器时代的狩猎采集者,还是新石器时代的农民,听到“国家”这个概念,肯定都会觉得莫名其妙。而且,我们今天的“主权国家”概念其实更年轻,它只能追溯到1648年欧洲签订《威斯特伐利亚和约》时期,在此之前,国家和主权的概念并不像今天这样具体而神圣。

所以,如果我们能跳脱出人类近几千年的短暂历史,用考古学的宏观视角审视人类发展,就能不再拘泥于“树木”的细节,而能捕捉到“森林”的全貌。作者通过回顾人类600万年以来的历史,提出了他的观点,认为世界万物皆不可能永恒,人类社会一直都处在变化之中。

在1.5万年前,几乎所有人都依靠狩猎和采集为生,从5000年前开始,农民逐渐占据了人类的绝大多数。而今天,狩猎采集者几乎已经不复存在,农民的数量也大幅下降,全人类里只有很小一部分人直接投身于食物生产。我们今天的复杂技术和社会组织方式,是石器时代的古人类们完全无法想象的,既然如此,我们又有什么理由去认为人类社会是静态的呢?

这里需要强调的是,当我们说人类社会是动态而非静态的,更多地是在说人类的自我组织方式,或者说人与人之间的相处模式在不断变化,而不是单纯地强调技术的动态进步。因为自从人类学会使用工具之后,技术其实一直都在不断进步,但决定人类发展的关键因素不是技术,而是人类的自我组织方式。举个例子,好比真正能决定人类命运的,不是制造原子弹的技术有多高,而是人类对待其他群体的态度,以及由此决定的使用原子弹的方式。在作者看来,人类社会之所以是动态的,关键在于人类的自我组织方式在不断变化。

如果我们回顾前四次开始,就能发现这几次转折,其实一直都在不断地为人类带来新的自我组织方式。在第一次开始时,古人类很可能采用的是对偶制的组织方式,比如一对男女发挥各自的优势,合作分享食物、养育后代,这种组织方式脱胎于动物界,也最为原始;第二次开始之后,古人类拥有了文化,新的组织方式随之而来,人们学会了在一个拥有共同价值观的群体中合作与共享;第三次开始,农业出现,社会中出现了群体之间的联盟和竞争;第四次开始之后,国家登上历史舞台,阶级社会、贫富差距、有组织的战争和贸易纷纷出现,这些组织方式一直延续到今天。

正因为从古至今,人类的自我组织方式一直在变,所以作者才得出观点,认为世界万物皆不可能永恒,人类社会也是如此。

通过回顾历史,我们已经提炼出“不变”与“变”两个规律,那最后一部分我们就展望未来,说说通过回顾人类历史,我们该如何正确地勾勒未来图景?

因为置身在一个特定的历史阶段中,往往是看不到全景的,所以用宏观视角看待今天和未来其实并不容易。这就好比新石器时代刚学会种地的古人类,不会在某一天早上醒来时说:“嘿,伙计们,我们现在都是农民了。”所以作者建议,我们可以以考古学的视角,用对待史前史的方式对待今天和未来。这样我们就能发现,从公元1500年以来,人类其实已经进入第五次开始的进程之中。

作者对“第五次开始”的定义是:欧洲殖民运动、工业革命、资本主义和全球化的开始。但我认为,其中的关键还是落在“全球化”这个概念上,或者可以说,第五次开始意味着全球化的开始。之所以把公元1500年作为第五次开始的时间节点,是因为自此以后,人类社会中出现了一些以往不曾有过的新迹象。

那什么是考古学的视角呢?比如,考察海洋中沉船的数量,横跨大陆之间的贸易流动,以及不同人种跨越不同地区的交流活动,在公元1500年之后都明显增加。与此同时,全球性的战争开始出现,西班牙战舰的残骸不仅出现在西班牙海岸附近,还出现在加勒比海、南美海岸线、关岛和菲律宾;新的迹象还出现在太空中,从20世纪开始,人类在太空中留下了大量的活动痕迹,不仅有卫星和飞船,还有数不清的太空垃圾。

这些新的迹象都表明一次新的开始出现了。和前四次开始一样,第五次开始的根本动力依然是人口增殖。公元1850年,全球人口有史以来第一次突破10亿,到今天,全世界人口已经逼近80亿。人口的迅速增加,为第五次开始提供了巨大的驱动力,直到今天全球人口依然保持增长态势,根据联合国估算,到2070年人类总数将突破100亿。

在人口增殖的驱动下,人类已经进入第五次开始的进程中,那这次开始会给我们带来一个什么样的未来呢?说起未来,我们很容易联想到未来的科技会有多先进,比如自动驾驶汽车、器官移植技术、超级人工智能等等。毫无疑问,技术肯定会向前发展,也会和生活融合得越来越紧密。但就像我们刚才说的,未来的真正挑战并非来自技术,而是来自人类的自我组织方式。

未来人类的自我组织方式会有什么不同吗?丹麦有句谚语:“别预测,尤其别预测未来。”作者很认同这句话,因为预测未来常常会犯错。所以,作者并没给我们描绘出一幅未来的具体场景,而是在人类历史的基础上,勾勒出了未来大致的潮流走向。这个走向隐藏在三项进程之中,分别是:资本主义对廉价劳动力的追求、军备竞赛和人类文化的全球化。

首先,是资本主义对廉价劳动力的追求。资本主义始终追求利润的最大化,而劳动力是生产者的最大成本之一,所以资本家会努力降低劳动成本来获得最大收益。方法之一就是提升技术水平,用更先进的设备提高生产效率,方法之二是把生产链转移到更廉价的劳动力市场,比如从欧美转移到中国、印度,乃至其他发展中国家。这个转移进程走到哪里,哪里就会被卷入全球化的浪潮之中,就这样,资本主义对廉价劳动力的追求,无形中大大推动了全球化的发展。

其次是军备竞赛。自从国家诞生以来,军备竞赛就已经随之出现,你有一支矛,我就得有一块盾,你有了飞机大炮,我就得有核武器,军备竞赛不仅制造出了威力越来越大的武器,而且,还让各国的军事实力开始呈螺旋式上升,比如今天美国最先进的B-2轰炸机,单架飞机的造价就超过8亿美元,这让先进的武器装备几乎成为一种消耗不起的奢侈品。因为军备竞赛让武器的威力和成本都大大增加,所以,各国在使用武力时反倒更加谨慎。

最后是人类文化的全球化。今天,全球通信和贸易技术的发展,让文化的跨国传播变得极其简单便捷,文化的全球化进程不可避免地影响着我们每一个人,成龙的电影拥有世界各国的观众,世界杯和NBA也是中国体育爱好者的盛宴。文化上跨越国界、超越本土的新一代已经崛起,反过来又助力了越来越不可阻挡的文化全球化进程。

资本主义、军备竞赛和文化全球化结合起来的结果,就是大大推动了全球化的进程,这一进程造就了未来的世界公民。这些公民并不产生于任何特定群体,而是全球人类通过教育、艺术、贸易、战争和宗教持续互动的结果。

现在让我们回到那个问题,我们该如何去勾勒未来图景?刚才说了,技术上的进步固然会出现,但更重要的是人类自我组织方式的变化,而第五次开始能给我们带来的,就是全球化进程下的人类共同体,拥有全球化意识的世界公民,以及未来可能出现的世界政府。这一进程听起来可能比较遥远,但其实早已开始,过去一个世纪里,全球陆续出现了国联、联合国、欧盟、世贸组织、国际法庭、国际货币基金组织等一系列共同体。

面对第五次开始,作者抱有非常乐观的心态,他认为第五次开始会和前四次大不相同,因为我们不断地从历史中学习,而且今天的人类已经拥有了空前的改造世界的能力,这些都让人类的未来充满希望。

这本书的内容就讲到这里,最后我还想与你分享一下我的个人体会,说说每个个体该如何去创造未来。

我们都知道,全球化能为我们带来很多机遇和希望,但这个过程肯定不会一帆风顺。比如,全球化势必意味着全球文化的相互融合,最理想的状态,是世界各地的文化都能释放出自己的光彩,交相辉映。但实际情况是,今天能走向全球的文化,大多数还是强势的西方文化,而其他很多地区的文化无形之中被湮没了。在这种情况下,全球化和本土化该如何调和?民族的和世界的该如何取舍?这些都是我们需要思考的问题。

当然,如果以本书的宏观视角来看,不管是西方文化,还是非西方文化,本质上都是全人类的宝贵财富,都是全球化进程中的重要原材料,孰强孰弱并不会影响第五次开始的浩荡进程。每种文化都有其独特之处,值得我们去珍惜、去保护,毫无疑问,多种文化融合形成的未来,肯定会更加丰富精彩。

所以,对我们来说,人类的第五次开始并不是一件事不关己的遥远传说,而是等待我们每个人去亲身参与的伟大历程。我们能做的,就是守护好、发扬好自己所热爱的那份文化,一个更加包容、开放、丰富、多元的世界,才值得我们每个人去期待。

撰稿:田牧歌转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

驱动人类演化的根本动力,是人口增殖带来的竞争加剧。

-

文化可以创造社会集体,让共享同一套世界观的人走到一起,通过这种方式,社会个体间的合作成本就能大大降低,从而实现共赢。

-

决定人类发展的关键因素不是技术,而是人类的自我组织方式。

-

未来世界的走向隐藏在三项进程之中,分别是资本主义对廉价劳动力的追求、军备竞赛和人类文化的全球化。