《清算》 唐骋华解读

《清算》| 唐骋华解读

关于作者

何柔宛,普林斯顿大学人类学博士,现为明尼苏达大学人类学系教授,致力于华尔街文化的调查和研究。何柔宛曾经去华尔街的著名投行工作过一段时间,访谈了不少华尔街从业人员,并掌握了大量第一手资料。这个经验是一般学者很难得到的,这也让何柔宛的华尔街研究更为深刻和透彻。

关于本书

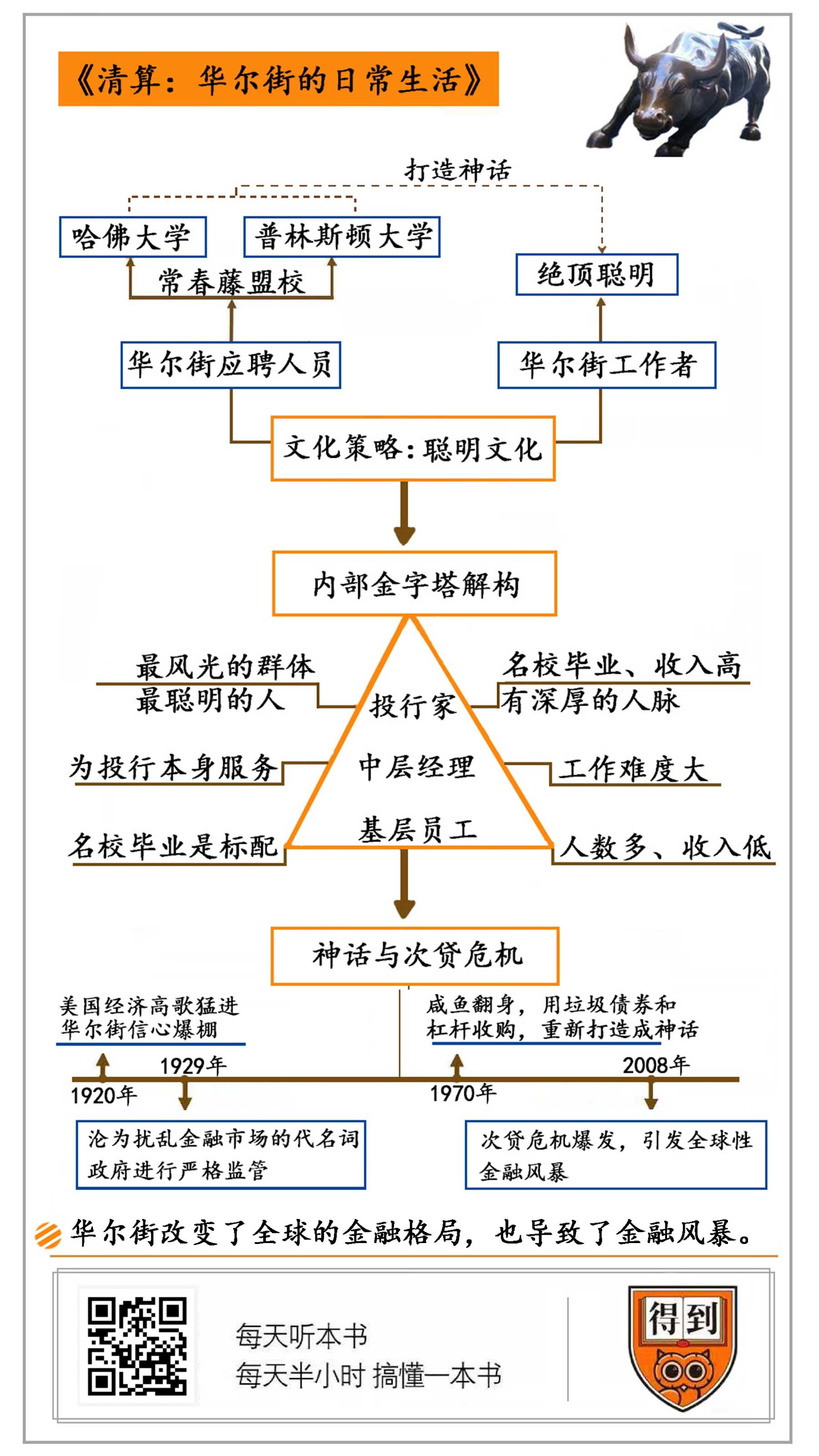

《清算:华尔街的日常生活》是人类学家何柔宛的代表作。华尔街投行家给人们的印象,是世界上最聪明、最专业的人,只有他们才能处理复杂金融问题。其实,在华尔街内部,聪明并不受重视,人脉和教育背景才具有决定性作用。华尔街之所以对外标榜“我最聪明”,实际上是一种文化策略,目的是取得政府和民众信任,主导全球金融市场。

核心内容

华尔街通过对文化策略的运用,把自己打造成神话,可剥下神话的外衣,它并不光鲜。当然,华尔街对美国社会有过巨大贡献,1920年代美国经济高歌猛进,就和华尔街的推动分不开。这让华尔街信心爆棚,自以为无所不能,然而物极必反,1929年的大萧条将华尔街打落谷底。随着时间的推移,华尔街逐渐缓过来,并在1970年代后期重振旗鼓。利用新发明的金融工具,以及对文化策略更娴熟的运用,华尔街重回巅峰,并且成为全球金融市场的主导者。同时,这也为席卷全球的次贷危机埋下了祸根。

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫《清算:华尔街的日常生活》,讲的是华尔街投行家的故事。这帮人收入很高,在金融市场上呼风唤雨,看起来跟普通人的生活没什么交集,不过,我认为每个人都该了解一些华尔街的运作规则,因为在金融全球化的体系下,你很可能在不知不觉中就掉进华尔街挖的坑里。

比如,在2000年左右,香港市民特别流行买一种叫“迷你债”的东西。虽然听起来像债券,其实,它是一种高风险的金融产品。按道理说,只有专门的金融机构才有资格买,但在当时,迷你债被允许向个人投资者发行。由于它的利率比定期存款高,所以吸引了大批香港市民。据统计,迷你债在香港发行36期,累计发售金额127亿港元。2008年美国爆发次贷危机,迷你债成为最先中招的金融产品,市值狂跌,沦为废纸。发行迷你债的罪魁祸首,就是华尔街金融大鳄雷曼兄弟。它有将近160年历史,曾多次被权威机构评为最佳投行。可就是这样一个牌子老、信誉好的投资银行,在次贷危机中破产,把投资者给坑惨了。特别是数以万计的散户,一夜间血本无归,不少人连养老钱都赔个精光。

假如这些人对华尔街的游戏规则有所了解,或许能绕开这个陷阱。本期讲的这本《清算:华尔街的日常生活》就有这个效果。市面上讲华尔街的书很多,为什么我单单挑选这本书呢?因为本书作者何柔宛是位人类学家,她把华尔街当作学术来研究。为了吃透研究对象,何柔宛曾经去华尔街工作了一段时间,做过大量访谈,获取第一手资料。这个经历一般作者是很难有的,也让何柔宛对华尔街的思维方式和行为习惯了解得更透彻。作者何柔宛指出,华尔街投行家把自己打造成为世界上最聪明的人,取得民众的信任,随后诱导民众购买他们发明的各类金融产品。所以问题的关键在于,华尔街究竟运用了什么手段,把自己打造成最聪明的人?这些手段真的有效吗?

接下来,我将根据作者的思路详细剖析华尔街。首先我会揭示,华尔街通过对文化策略的运用,把自己打造成神话,一旦剥下神话的外衣,真实的华尔街远不如外表那样光鲜。随后,我将追溯华尔街神话的历史。华尔街对美国经济有过巨大的推动作用,一度成为美国人的骄傲,然而物极必反,凡事走过头,就会遭遇危机。1920年代,美国经济高歌猛进,华尔街也信心爆棚,自以为无所不能,但是1929年经济危机的爆发,将华尔街瞬间打落谷底。随着时间的推移和经济发展,华尔街逐渐缓过来,并在1970年代后期重振旗鼓。利用新发明的金融工具,以及对文化策略更娴熟的运用,华尔街重回巅峰,并且成为全球金融市场的主导者。与此同时,历史仿佛重演了一般:华尔街的自信心过度膨胀,最终导致席卷全球的次贷危机。

需要说明的是,华尔街是纽约曼哈顿的一条街道,因为集中了大量投资银行,像摩根士丹利、高盛集团、花旗银行,久而久之,这个词成了投行的统称,所以在下面的讲述中,当我说华尔街的时候,指的就是华尔街的投行。

我们先来看华尔街的文化策略,以及它是如何通过这个策略把自己打造成神话的。

华尔街的文化策略,如果用一句话概括,就是“聪明文化”。怎么理解呢?我们先从这本书的作者何柔宛的亲身经历说起。何柔宛本身是一位人类学家,她原本以为跨出这一步很难,可结果,她很轻松地就被著名投行信孚银行录用了。投行雇用人类学家,听起来很不可思议,但何柔宛很快发现了其中的秘密。原来,华尔街只从常春藤盟校招人,如果你是普林斯顿或者哈佛毕业生会更受欢迎,华尔街向这两所高校全方位敞开大门,无论你学什么专业都可以来华尔街。而何柔宛,恰好毕业于普林斯顿,这个背景帮助她顺利获得信孚银行的工作。

从招聘环节开始,华尔街就不断向应聘者灌输一个概念:能考进哈佛或普林斯顿,已经证明你是聪明人,而聪明人应该跟聪明人在一起,哪里的聪明人最多呢?华尔街啊!那还犹豫什么?赶紧来吧!这套说辞鼓动性很强。何柔宛统计,普林斯顿2001级毕业生中,有30%进入华尔街,2006级的比例达到40%;去华尔街应聘的哈佛毕业生,每一届都超过50%。这套话术被何柔宛称为聪明文化。这就是华尔街的文化策略,运用这个策略华尔街创造了一个神话,那就是华尔街只要聪明人,反过来说,在华尔街工作的都绝顶聪明。

一个事物如果成了神话,距离真相就远了,华尔街也不例外。何柔宛发现,“在华尔街工作的都是聪明人”这种说法,更多的是一种宣传策略,实际情况是,华尔街内部有一条食物链,只有站在食物链顶端,才被当作聪明人,其他人跟普通白领没两样,谈不上聪不聪明。

这条食物链什么样呢?我们先看食物链最底端,也就是基层员工。在华尔街,基层员工的人数是最多的,他们的工作包括信息处理、客户服务、贸易协调、技术支持、文字处理等等。这类工作繁琐、机械,不需要太高的智商和技能,能干这些活的人,放眼美国甚至全世界,可以说一抓一大把。不过,华尔街仍然对基层员工的教育背景有要求,名校毕业是标配,只不过学校的名气比不上哈佛和普林斯顿。因为处于食物链底端,基层员工很难得到尊重。在同一幢写字楼里,基层员工的办公区域被安排在低楼层,很少能接触高管;而一位高管,如果跟基层员工交流,哪怕只是寒暄几句,也会被认为不得体。基层员工的收入普遍较低,很多情况下还不如普通白领。

再看食物链的中间段,也就是中层部门。华尔街的中层部门是为投行本身服务的,如果某个部门需要评估风险或进行管理咨询就会找他们,中层也负责各部门之间的业务协调。何柔宛就服务于信孚银行的中层。相比基层,这里的工作难度要大一些,所以中层员工是从哈佛、普林斯顿这样的顶级名校招聘的,薪酬也更高。不过,跟基层一样,中层也不产生利润,所以在华尔街眼里,他们只是在消耗成本,是靠公司养活的。

真正受重视的是食物链顶端。每家投行都有很多交易团队跟市场对接,他们的客户包括大企业、大机构、大富豪,也就是所谓的高净值客户。交易团队给他们做资产管理、投资并购等方面的方案,向他们推销各类金融产品,投行就靠这个赚钱。交易团队被认为是真正的价值创造者,是华尔街的灵魂。

不过,交易团队内部还要再分等级。一个交易团队通常由五个人组成,其中包括两个分析师、一个经理,另外两个是副总裁和董事总经理。从头衔就能看出级别高低,分析师级别最低,他们的工作是搜集和整理投行的财务数据,比如盈利能力、收益率等。分析师的上级是经理,他把分析师处理好的数据包装成故事,把冷冰冰的数据变成生动、富有感染力的分析报告。随后,经理把报告交给副总裁,经过审核和修改,再转给后台进行可视化包装,也就是做成 PPT。最终,PPT 交到董事总经理手上,它被称为项目建议书。董事总经理拿着建议书说服客户,一旦达成交易,就会带来几百万美元的收益,交易团队的奖金就从这里面提。

显然,董事总经理才是交易团队的大 boss,其他岗位都是为他提供支持的,这在奖金分配上体现得十分明显。大部分奖金会被董事总经理拿走,他的年薪在200万到400万美元之间,甚至更高。副总裁要少得多,30万到50万美元之间。经理的年收入再少些,二十几万。至于分析师,年薪只有5万美元,外加2万到5万的浮动奖金。在曼哈顿,这绝对算低薪,即使跟普通白领比,也高不了多少。所以,在华尔街董事总经理才是最风光的群体,只有他们才会被认为是最聪明的人,也只有他们,才有资格被叫作投行家。

那么,投行家究竟厉害在哪里呢?真的是智商特别高、专业能力特别强吗?都不是。说起来非常讽刺:想在华尔街混得好,最重要的居然是人际关系。

投行家的人际关系,首先来自母校。我们前面讲过,投行家毕业于顶级名校,这些学校的校友之间有着强烈的认同感,如果你的客户恰好是你的校友,你们会很快建立起信任,交易成功率会高很多。就算客户本身不是名校生,他也更愿意相信从顶级名校出来的人。华尔街出去谈生意的时候,谈判人员通常毕业于顶级名校,他们一字排开,专业性简直不容置疑,一般的客户很容易被唬住。另外,顶级名校的学生有相当一部分出身上流社会,他们的父母是公司高管甚至投行家,拥有深厚的人脉。在父母带领下,他们从小出入上流社会,对富人的生活方式和思维习惯非常熟悉。他们进入华尔街之后,就很容易获得高端客户。

这就揭示了华尔街只要顶级名校生的真实原因。说他们最聪明只是噱头,华尔街真正看中的是人际关系。顶级名校生的人际关系能带来高端客户,创造收益。在采访中,有投行家就直接跟何柔宛说:靠博学多才就能达成交易吗?不能。促成交易的关键是,处理好关系。

这也解释了为什么美国社会的主流价值观是多元文化,但是投行家仍然以白人男性精英为主。这是因为,在美国上流社会吃得开的还是这类人。何柔宛给出的数据显示,交易团队里的女性,能做到董事总经理的比例只有13%,远远低于男同事。如果你是少数族裔,比如亚裔,爬到食物链顶端的概率就更低。这显然跟聪明文化是自相矛盾的。从道理上讲,无论什么性别、什么民族,聪明人的比例是差不多的,所以如果以聪明为标准,那么投行家就不会是清一色的白人男性,女性、少数族裔都应该有一定比例。然而直到今天,盘踞在华尔街食物链顶端的,依然是白人男性。

既然如此,华尔街拼命用聪明文化把自己打造成神话,究竟在打什么主意呢?何柔宛是这样总结的:华尔街先把金融描绘成最复杂、最专业的行业,只有最聪明的头脑才搞得懂;接着,华尔街说世界上最聪明的头脑都在他们那儿,那么结论顺理成章——美国乃至全世界的金融市场都应该交给华尔街管,也只有华尔街能玩得转。

乍一听,这套说辞很有说服力,美国人也乐于相信,因为华尔街确实创造过奇迹。华尔街跟金融的渊源,可以追溯到1792年。那年5月,24名证券经纪人在华尔街的一棵梧桐树下签订协议,建立了日后大名鼎鼎的纽约证券交易所。纽交所的诞生,使美国人有了集中进行证券交易的场所,企业融资更方便,民众也多了个投资渠道。慢慢地,纽交所产生了聚集效应,摩根大通、美林证券、所罗门兄弟公司等投行纷纷入驻华尔街,把这里变成了一条金融街。随着美国经济的不断发展,华尔街日益繁荣,它在全球金融市场上的话语权也越来越大。第一次世界大战结束后,英国、法国等老牌欧洲强国元气大伤,短时期内难以恢复,全球金融中心开始向美国转移。到1920年代,和动荡不安的欧洲相比,美国经济可谓一枝独秀。纽交所是规模最大的证券交易市场,鲍里银行是世界上最大的私人储蓄银行。

对此,美国人是非常骄傲的。他们认为,英、法崛起靠的是海外殖民积累了原始资本,这个过程充满了暴力和血腥;而美国靠的是经济和金融,只要你足够努力就能成功,华尔街就是典型代表,它是美国梦的象征。所以说,美国人对华尔街神话的信任,和它辉煌的历史是分不开的。但历史还有另一面:华尔街也曾经是扰乱金融市场、投机牟利的代名词。这要从美国大萧条说起。

从1923年到1929年,美国经济高歌猛进,GDP 年增长率4%,国民总收入连年上升,失业率极低。实体经济的发展,刺激了金融界的野心。当时的美国政府信奉自由放任主义,很少干预金融活动,这给了华尔街兴风作浪的机会。在华尔街的操纵下,美国股市大热,所有股票都在涨。1921年道琼斯指数只有66点,到了1929年9月,接近470点,翻了7倍不止。一时间,股票投机席卷全国,许多工薪阶层投入毕生积蓄,渴望一夜暴富。1928年,时任美国总统的柯立芝发表国情咨文,他信心爆棚地宣称:“美国从未遇到比现在更加鼓舞人的繁荣。”

但实际情况是什么呢?当时,美国股市已经和实体经济脱钩,股价都是泡沫,而泡沫总有一天会破灭。从1929年10月下旬起,银行、证券商等大型金融机构感觉苗头不对,大量抛售股票。这引发了连锁反应,普通投资者也急着把手头的股票卖出去,股价不断下跌,数百亿美元蒸发,美国进入大萧条时期。股市就像第一张倒下的多米诺骨牌,把全美国的经济都给推倒了。股市重挫先是对整个金融业造成冲击,那些投资了股票的银行、证券商、基金会大面积倒闭。紧接着,金融危机很快蔓延到实体经济。上市公司因为股价狂跌陷入困境,由于银行倒闭,企业贷不到款,资金链断裂,只能破产。成千上万的企业破产,又使失业人口暴增,最严重的时候,美国的失业率高达18%,1500万人找不着工作。

1933年罗斯福担任总统,试图力挽狂澜。同时,美国政府开始调查大萧条的起因。人们发现,大萧条的根源就在于大家太相信华尔街的智商了,任凭它炒高股价,使金融市场背离了实体经济,最终股价从云端跌落。令人气愤的是,华尔街还趁机大捞了一票。一个典型案例是,大通银行的威尔金伙同私人基金,炒高大通银行股票,随后在股灾爆发前抛售,赚得盆满钵满。这个时候,美国民众才恍然大悟,原来这些自称最聪明的人,把聪明才智用在了见不得人的勾当上。政府决定不能再对金融市场放任自流了,美国国会通过一系列法案,对华尔街进行了严格监管。比如,以吸纳存款为核心业务的商业银行,不允许进入证券市场,金融机构不能用公民的养老金去买股票。新建立的证券交易委员会要求,华尔街必须向投资者披露完整信息,操纵市场、内部人交易都被认定为犯罪行为。

这些举措极大地限制了华尔街的能量,它在人们心目中的地位也一落千丈。投行家被当成一群扰乱金融的骗子,有理想、有才能的人都不愿去华尔街。据何柔宛统计,1928年,哈佛商学院有17%的学生去华尔街工作,而在1941年,这个比例下滑到1.3%。《财富》杂志干脆表示,华尔街对经济发展没什么帮助。反映到金融市场上,很长一段时间,美国股市的交易量都很低,储蓄率却节节上升。即便购买股票,人们也倾向于长期持有,等待股价慢慢上升,获取稳定的收益。企业也不着急上市,多数企业会把70%的利润用于扩大再生产,去证券市场融资的情况很少见。与此同时,美国企业被赋予了越来越多的社会责任。主流观点认为,企业不仅是老板的,也是员工的,企业应该对员工负责,和他们分享利益,共同成长,所以,保持稳步发展的态势对企业和员工都有利。

在这种思想主导下,美国经济渐渐复苏。1954年,道琼斯指数重回400点,又过了将近20年,到1970年代,才达到800点。跟大萧条前的疯狂相比,这个成长速度应该说是理性的。然而,人性的特点就是好了伤疤忘了疼,没过多久,华尔街居然抓住机会咸鱼翻身了。

原来,1970年代后期,美国经济迎来繁荣期,金融市场慢慢活跃。大萧条已经过去40多年,痛苦的记忆很淡了。美国政府的监管也越来越松,1982年通过的加恩-圣杰曼储蓄机构法,允许商业银行用储户的存款购买商业票据、公司债券,发放商业抵押贷款和消费贷款,绑在华尔街身上的绳索开始松动。此时,一个金融奇才的出现,帮助华尔街彻底挣脱了绳索,他就是迈克尔·米尔肯。

米尔肯原本是华尔街第五大投行德雷克投资公司的分析师。他发现,在当时的金融监管体系下,像克莱斯勒这样的大公司,哪怕经营不善也不准破产,因为政府担心这会让很多人失业,引起社会动荡。这些不能破产的大企业也发行债券,但根本没人买,被叫作垃圾债券。米尔肯判断,随着美国经济整体向好,垃圾债券也有升值空间。他说服公司,成立了低等级债券买卖部门,收购垃圾债券。这个部门后来独立出来,成为专业的垃圾债券投资机构德崇证券。

从1972年到1978年,短短6年,德崇证券创造了400亿美元的市场规模。在它带动下,垃圾债券成了金融市场最耀眼的明星。这时候,米尔肯又找到了新玩法。他让德崇证券帮助小公司发行垃圾债券,使其短时间内获得足够多的资金,随后,这笔巨款被投入股市,收购大公司股票。这种以小吃大的玩法,就是直到今天华尔街都非常流行的“杠杆收购”。它创造了200万美元撬动2亿美元的奇迹。1990年,米尔肯因为恶意收购等罪名被判处十年监禁,终身不得进入证券业。米尔肯的职业生涯终止了,但是他对金融业造成的影响已不可挽回,垃圾债券把美国的金融监管体系冲击得千疮百孔,难以维持。而且,杠杆收购让华尔街找到了更快捷的盈利模式,从此以后,并购和重组成为华尔街的主旋律,直到今天。

垃圾债券、杠杆收购这件事,从好的方面说,作为一种金融工具,杠杆收购给了小企业逆袭的机会。在此之前,银行通常更青睐大公司,愿意贷款给它们,对小企业则很抠门,不敢冒风险。自从有了垃圾债券,小企业也能够快速融资了,这就解决了它们的资金难题。甚至,小企业还能运用杠杆收购这个利器以小吃大,并购大企业。这就打破了旧的市场格局,创造出了活力,对经济发展是有利的。

但是,它的副作用也很明显。何柔宛就指出,杠杆收购颠覆了传统的投资理念。从前,投资者购买某个企业的股票,看重的是发展潜力,所以不会急于抛售,但是杠杆收购彻底破坏了这种健康的投资心态。在杠杆收购中,收购者本人只出很少一部分资金,其余资金都来自垃圾债券,这种债券的利息非常高,收购者就背负了沉重的还债压力,当他完成收购后,最要紧的是立刻挣钱。那么钱从哪儿来呢?从股票上来,只要股票上涨,收购者就有钱还债了。当然,很多人是趁机捞一票,随后抛掉。对债券投资者来说,反正有得赚,他们才不管大股东换成谁。华尔街更是赚得盆满钵满,整个收购过程由华尔街操盘,它要收取咨询费、融资费、手续费等一堆费用。

这样看来,一场杠杆收购让投资者和华尔街都获益了,堪称双赢,有没有受损的呢?当然有,就是被收购企业。首当其冲的是普通员工。刚才我们说过,一旦收购完成,收购者就要让企业股票上涨,他们用的方法简单粗暴:大规模裁员。裁员意味着成本降低,相应的,企业利润会上升,对市场来说,这是个好消息,企业股票立刻上涨。这种做法对企业文化的破坏是巨大的,从此,企业不再考虑未来规划,不再对员工负责,不再承担社会责任,企业的目标只有一个:让股价持续不断地上涨。一家运行稳定的企业,被收购后出现剧烈动荡成为常态。

从1980年代开始的收购热潮,一共持续20多年,金融市场到处都是投机行为,显得异常繁荣。作为繁荣的创造者,华尔街的形象越发高大,它被认为聪明绝顶、无所不能,拥有点石成金的魔力。这就是“华尔街神话”。在神话的光环下,政府监管越来越放松,允许华尔街将手伸向房贷、保险、养老金等市场,推出一个又一个金融产品,这被誉为“金融创新”。正是华尔街的金融创新,酿成了次贷危机。

那么,在这场席卷全球的金融风暴中,华尔街扮演了什么角色?

在美国,人们买房的时候都会申请按揭贷款,如果一个人没有稳定收入,银行会把他的信用等级划为次级,给他的房贷就叫次级贷款,简称次贷。次贷的风险很高,如果收不回来,就会变成银行坏账,所以一般来说,银行并不愿意发放次贷。但这难不倒华尔街,他们把次贷包装成花样繁多的金融产品,向各类机构甚至个人出售。在全球化的推动下,这些金融产品销往世界各地。用何柔宛的话说,从美国中西部的老人,到香港的商人,再到欧洲小镇镇长,都买了这种金融产品。我们一开始说的迷你债,也是其中之一。由于这种产品的构成极其复杂,一般人根本搞不清楚,只看到收益率很高,就稀里糊涂购买了。通过这种操作,华尔街把次贷的风险转嫁给全世界,所以,当2008年次贷危机爆发时,立刻对全球金融市场造成了严重冲击。这等于是全世界为华尔街的自作聪明买单。

华尔街坑了别人,自己也遭受损失,不过何柔宛指出,这个代价主要由食物链中下游承担。每一次金融危机,华尔街就会辞退大量基层员工和中层员工,以降低成本。占据食物链顶端的投行家,不仅不会丢掉饭碗,薪水可能还会上升。例如,次贷危机爆发当年,高盛集团 CEO 的年薪将近7000万美元。这引起很大争议,连一贯强调个人价值的美国人都觉得过分了。但这丝毫没能伤害投行家的赚钱能力,据《纽约时报》报道,2009年4月,美国6家顶级投行发给员工的第一季度奖金,总额高达360亿美元,而当时,次贷危机远远没有平复。但投行家理直气壮,因为对他们来说,收入只跟交易量挂钩,跟外部环境无关。这真可以用一句歌词来形容:“你伤害了我,还一笑而过。”

《清算》的基本内容讲完了。应该说,华尔街对于美国的经济产生了不可替代的推动作用。它发明的金融产品,帮助过企业,改变了全球金融格局,也让普通投资者获益。然而凡事太过极端,就会走向反面。正是因为巨大的成功,让华尔街自信爆棚,自以为聪明绝顶,也让美国政府和民众信以为真,从而放松了监管,最终聪明反被聪明误,导致了席卷全球的金融风暴。

我们来回顾一下本期内容里的知识要点:

-

华尔街采取了一种特殊的文化策略聪明文化,也就是宣称华尔街只招收世界上最聪明的头脑,反过来,在华尔街工作的人个个聪明绝顶。运用这一文化策略,华尔街把自己打造成一个神话。华尔街神话的作用,是获取政府和民众的信任,把金融市场的控制权交给华尔街的投行家。

-

华尔街内部呈金字塔结构,只有站在塔尖的极少数人才被认为是最聪明的,而华尔街的多数员工,工作性质和内容跟普通白领没什么区别,收入可能还更低。站在塔尖的那部分人就是投行家,华尔街的金融交易大都由他们发起和完成。投行家靠的是人脉,他们出身上流家庭,读顶级名校,比一般人更容易获得优质的客户资源并达成交易。

-

华尔街并不是一直被当成神话的。1929年爆发的美国大萧条,使华尔街的形象一落千丈,沦为扰乱金融市场的代名词,政府开始对华尔街进行严格监管。一直到1970年代后期,华尔街才咸鱼翻身,用垃圾债券和杠杠收购挣脱了原有的监管体系,同时,重新将自己打造成神话。

-

在神话的光环下,使美国政府放松了监管,民众也越来越崇拜华尔街。华尔街发明了一个又一个复杂的金融产品,以高利息回报为诱饵,吸引民众购买。加上金融全球化的作用,这些金融产品被卖到世界各个角落。2008年美国次贷危机爆发,华尔街将全世界拉下水,酿成了严重的金融危机和经济危机。

撰稿:唐骋华 脑图:摩西 转述:徐惟杰

划重点

1.华尔街招收顶级名校生,看中的是他们的人际关系。

2.华尔街用“聪明文化”包装自己,是为了获取政府和民众的信任,掌握金融市场的控制权。

3.华尔街曾创造过神话,也曾几度引发严重的金融危机。