《末日松茸》 真真解读

《末日松茸》| 真真解读

关于作者

本书作者罗安清是美国人类学学会维克多·特纳民族志写作奖得主,美国文化人类学学会格雷戈里·贝特森奖得主。罗安清这番对松茸的研究,引起了人们对生物的多元共生的关注,她也由此获得了英国皇家人类学研究所颁发的最高荣誉赫胥黎纪念章。

关于本书

在横跨日本东京与京都、美国俄勒冈州、中国云南、芬兰拉普兰等地的田野调查中,作者跟随一条鲜为人知的商品供应链,一步步呈现松茸的旅程:在废弃工业林悄悄破土而出,被遁入山林寻求自由的瑶族、苗族与东南亚裔采摘者收集,再通过竞价激烈的保值票市场,累积层层价值进入日本,化身为带有强烈象征的礼物。松茸浓缩在如此奇特的跨地理、跨文化转译过程中,不强调发展与进步的社会是什么模样? 人类是否能与各物种保有互不和谐、但又无须掠夺的和平共存?本书获得柯克斯书评非虚构写作年度最佳图书,泰晤士报高等教育年度最佳图书。

核心内容

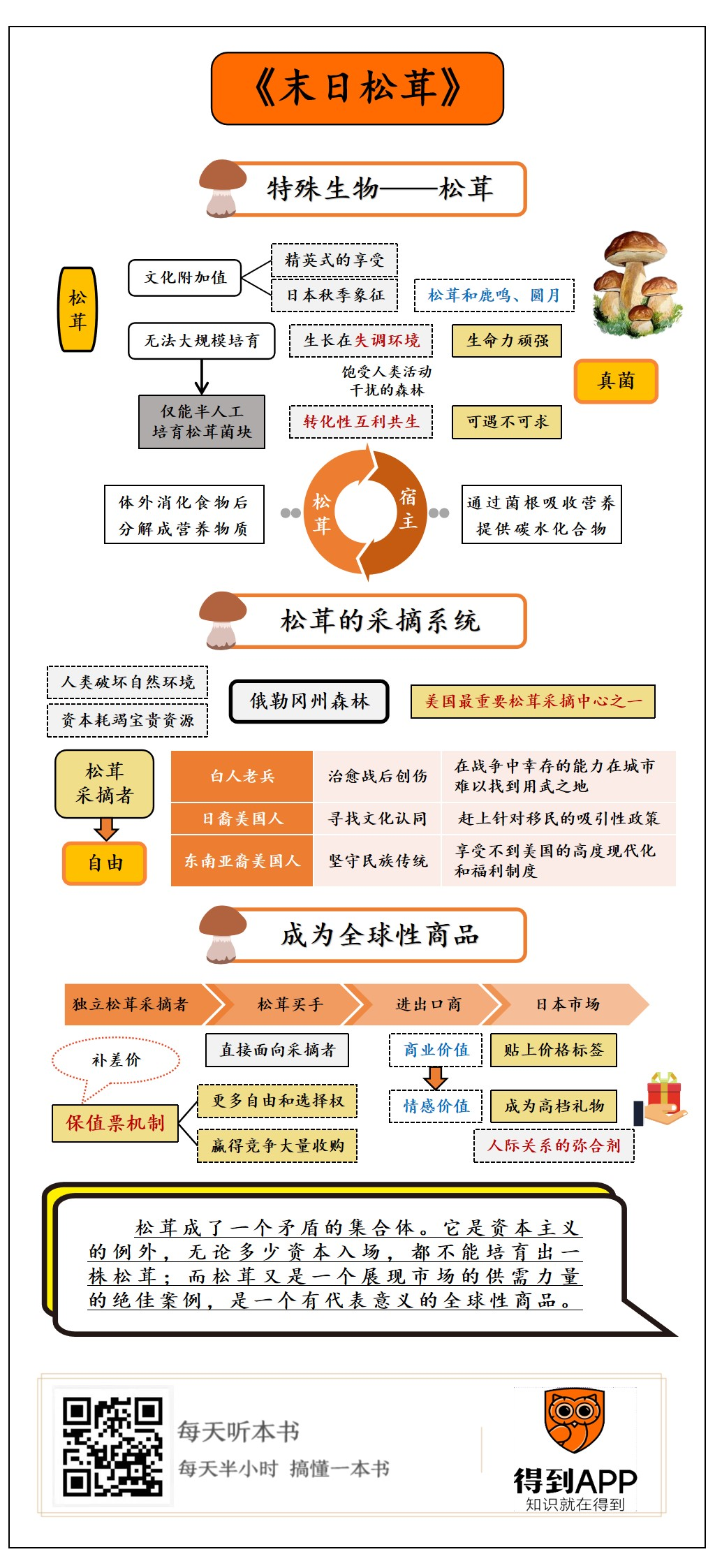

本次解读会为你从几个角度讲述松茸这个特殊的生物。第一部分,我们来认识一下作为生物的松茸,搞清楚松茸特殊的生长方式。第二部分,通过作为历史和文化象征的松茸,我们来看看在松茸采摘者所代表的社会边缘人和美国移民的身份认同。第三部分,我们来认识一下作为商品的松茸,为什么是资本主义市场的例外。

你好,欢迎每天听本书,我是真真。今天为你解读的书是《末日松茸》。

在我们的印象中,松茸是一种珍贵的食材。但是今天我们讲的,不仅仅是作为美食的松茸,而是一种有代表意义的全球性商品。书名《末日松茸》中的“末日”是什么意思呢?其实原书的题目是The Mushroom at the End of the World,直译过来,就是“世界尽头的蘑菇”。

这个“世界尽头”,有两层含义,一层意思指的是松茸因为不能人工种植,只能生长在荒无人烟的森林中,那里就好像是现代文明世界的尽头。另一层意思是,末日一般的废墟其实往往是松茸的天堂——据说在广岛原子弹爆炸后的一片焦土上,最先冒出来的生物就是松茸。在世界末日一样的废墟中,松茸象征着希望。

本书作者是美国的人类学家罗安清,为写这本书,她曾深入美国俄勒冈州的一片森林中调研,这片森林盛产松茸,生产出来的松茸大部分出口到了日本。从这次研究中,罗安清意识到,松茸是一个矛盾的集合体,松茸诞生在没有资本的废弃森林中,却又成为了资本市场里奇货可居的奢侈食品——松茸的一生,展示了一个从非资本主义价值体系中,创造资本主义价值的完整过程。

罗安清这番对松茸的研究,引起了人们对生物的多元共生的关注,罗安清也由此获得了英国皇家人类学研究所颁发的最高荣誉赫胥黎纪念章。这本书给我们打开了一个罕见的视角:让我们借由一棵小小的松茸,窥见了全球化的商品的历程。这个故事也给我们一个灵感:人类活动已经对自然造成了干扰和破坏,如何在激进的环保主义和无作为的放任之间,取得一个微妙的平衡?人如何有限度地向自然索取?相信这个松茸的故事都能给我们启发。

《末日松茸》里,作者为我们讲述了松茸知识和松茸采摘者故事。而在接下来的二十多分钟的音频里,我将着重从三个最值得关注的问题入手:一,松茸是怎样一种特殊的生物?二,在美国最大的松茸产地之一,俄勒冈州森林,那里的松茸采摘系统是怎么运转的?三,松茸是如何变成商品的?

好,我们先来认识一下松茸本身。

松茸是一种看似古雅、精致又脆弱的生物。自古以来,松茸就代表着特权和一种精英式的享受。古时候,日本贵族出游,农民甚至会特意在地间提前安插一些松茸,等待贵族们不经意地发现,好给这次秋游助兴。在日本,松茸和鹿鸣、圆月一同成为秋季的优雅象征——除了文化附加值,是什么让松茸那么珍贵?是因为必须要精心栽培吗?

真实情况却是:松茸拥有顽强的生命力,松茸能像老鼠和蟑螂那样,容忍人类造成的环境失调,而且它喜欢这种失调,总是生长在饱受人类活动干扰的森林中。当人们大量砍伐树木时,树林中堆满死去的树木,松茸反而大量生长。而今日本人把工厂迁出森林,将森林还给自然,环境变好了,松茸反而消失了,因此松茸在日本变得愈发稀有珍贵。

为什么松茸具有这样的特性呢?我们得从生物的角度来认识一下松茸。

松茸是一种真菌。因为真菌的沉默,许多人把它们看做植物,但实际上,真菌更接近动物。真菌不会像植物那样在阳光中摄取养分,而是像动物一样需要觅食。但真菌也不是掠夺者,它是慷慨的。它在摄入食物的时候,也造福别的生物。比如,真菌会把树林中的朽木消化分解成营养物质,不然木头会永远堆在森林里。

真菌消化的过程十分特别,你可以想象成真菌有一个外翻的胃。真菌把消化酸排出体外,在体外消化食物,并且分解成钙、氮、钾、鳞等营养物质,真菌的宿主植物再通过菌根,获得这些营养。这正是松茸和它依附的松树的关系。很多受欢迎的蘑菇,比如牛肝菌、鸡油菌、松露,都像松茸一样很难人工培植,因为它们更喜欢和宿主树共同茁壮成长。松茸等真菌通过宿主根部获得了碳水化合物,松茸也使得宿主树木在贫瘠的土壤中生存。

真菌虽然往往不如动植物们那样起眼,却是世界的建设者,真菌清理、再造着周围的环境。它们无处不在,从浩瀚的洋流,到你的脚趾甲,都有真菌的身影。许多真菌生活在土壤里,把细细的菌丝散布到菌伞中,在泥土中结成菌绳。假如土壤是透明的,你会看到你脚下的整个大地,都处在真菌丝网细细密密的包围中。

罗安清认为,多年来,真菌的功绩没能被发现,不仅仅是因为人们无法看到地下世界正在发生什么,更是因为一直以来,人类更喜欢的自然界故事,也像好莱坞电影的英雄之旅一样,要么是一个生命独自面临着进化和环境的挑战,要么是惨烈的狩猎和厮杀。像真菌这样,默默改变着环境,一个生命延续和滋润着另一个生命的故事,是缺乏传播力量的。

但这种转化性的互利共生是珍贵的,是可遇不可求的,人类无法强迫松茸和宿主联姻。日本的研究机构已经投入了十几亿的日元来进行松茸种植试验,但目前为止还没有完全成功,仅能半人工培育出松茸菌块。松茸目前只存在被人类破坏过的森林中,它们天然抗拒种植园环境,需要同森林中充满活力的多元物种发生交染关系,互相影响。在全球最大的松茸市场日本,尚且不能大规模培育,因此要想获得松茸,仍然需要依赖最原始的采摘。现代化农业种植虽然拿松茸束手无策,市场对松茸需求却从来不会消停。

既然对松茸的需求一直都在,那么只能靠人工深入到森林中采摘了。接下来,我们以美国的一处松茸产地为例,通过松茸的采集过程和松茸采摘者,看松茸是如何成了一个资本主义世界的特殊商品案例。

美国是日本重要的松茸出口国之一,而俄勒冈州的森林是美国最重要的松茸采摘中心之一。在《末日松茸》的一开篇,罗安清就描绘了一幅俄勒冈州山脉森林荒芜的末日景象。俄勒冈州位于美国西北部,森林几乎占了全州面积的一半,这里原始松林曾经遮天蔽日。20世纪初,铁路修进了森林,大批伐木公司竞相开发,森林就这样被接入了资本主义市场。到20世纪30年代,俄勒冈州已经成为美国最大的木材生产地,伐木工人们留下来生活,建起繁荣的小镇。直到1989年,这里的主要木材已经被消耗完毕,于是工厂关闭,伐木公司迁往其他地区,只留下被砍伐殆尽的森林和杂芜的矮树丛,被人们遗弃的工业小镇从此杂草丛生。

短视的人类破坏自然环境,贪婪的资本耗竭宝贵的资源——这种故事,听着是不是很熟悉?然而,这个让人绝望的结局,却是松茸出现的希望。经过掠夺的俄勒冈的原始森林只剩下了稀疏低矮的松林和荒瘠的土石,却成了孕育松茸的绝佳场地。

20世纪70年代,为了满足日本市场的需求,日本进口商开始从世界各地进口松茸,其中就包括美国俄勒冈。因为松茸价值极高,商业采摘养活了许多处在美国社会的边缘人。中国西南少数民族也存在许多松茸采摘人,不过美国的松茸采摘者并不是世代生活在山村的村民,而是一些无法适应资本主义生活的边缘人。这些采摘者有白人,也有日裔美国人,还有东南亚人。虽然大部分伐木工人走了,但松茸采摘者来了,俄勒冈的森林再次充满生机。

美国白人来到森林里,通常是为了逃避他们无法适应的现代生活。其中有被淘汰的伐木工人,也有战后创伤的老兵,对于白人越战老兵来说,他们战争中幸存的能力,在城市里很难找到用武之地。采摘松茸让他们有机会重返森林,而森林里的生活也更像他们在越南战争中的丛林生活。对他们来说,松茸采摘比寻常工作要好得多。因为这里没有文化种族、阶级学历、语言或者年龄等找工作时常见的障碍,没有考核的压力,没有复杂的人际关系,却有自由、冒险、丰富经验带来的高额利润,和运气带来的意外之财,当然也有难以避免的意外之灾。白人采摘者背上猎枪,把自己想象成一个暴力的老兵,也把自己想象成一个自给自足的山地人:孤独、坚韧、足智多谋。

采摘者里,还有不少二代东南亚裔美国人和日裔美国人,这两种移民截然不同。

日裔美国人的父辈,比东南亚移民来得更早,他们往往在二战时期来到了美国。但在二十世纪五十年代和六十年代早期,日本移民被当做可能的敌对势力,遭到了文化上的强制同化。这就造成了移民的二代往往不会说日语,但他们依然会为自己的日本背景骄傲,问题是,他们骄傲和夸耀的方式也是彻底美国式的,就连他们烹饪的松茸也是一种大放酱汁的融合菜,和日本常见的那种清淡的处理食物的方式非常不同。

但东南亚的采摘者则截然不同,他们成功坚守着自己民族的文化。他们坚持在美国的国家公园里,重建家乡那种田园牧歌式的生活。在森林深处,一个瑶族家庭的门口,你会看到女主人穿一件纱笼蹲在那里磨着尖刀。来自老挝的傣族人坐在地上,而越南的瑶族人习惯坐在矮凳上,用筷子吃饭……大家都保留着自己民族的传统,没有哪个东南亚的采摘者会认为来到美国,是为了把自己改造成一个彻头彻尾的美国人。

松茸采摘群体中日裔美国人和东南亚裔美国人的巨大区别,透露出美国的福利制度的变迁。早来的日裔美国人,正赶上罗斯福新政,美国正在推行福利国家,推出了许多针对移民的吸引性政策,公立学校也集中强化美国公民的意识,这使得那个年代的移民在威逼利诱下,纷纷主动剔除自己身上的异国元素,努力加入了美国阵营。而等到二十世纪八十年代中期,东南亚的移民到来时,美国已经不那么欢迎移民了,福利政策也纷纷被取消了。罗安清采访发现,东南亚采摘者们普遍认为:如果没能在这里接受西式教育,即使移民了,也不会得到什么回报,享受不到美国的高度现代化和福利制度,那还不如随心所欲地在这里建构熟悉的家乡。

就这样,不同身份的采摘者,因为不同的原因,在美国的森林深处汇聚在一起,采摘松茸。

这些采摘者是为了钱才采摘松茸吗?这是他们为了谋生唯一能做的事情吗?其实不然,吸引采摘者的并非金钱利益。没错,松茸的确可以换来不少钱,但生活在森林里成本极低,很少有人会为钱焦虑。这些游荡在森林里的松茸采摘者持续过着一种原始的生活,这些松茸采摘者更在乎的是自由。

当采摘者们谈起“工作”的时候,他们都认为工作意味着你要被动服从你的老板,而松茸采摘更像是“主动寻找”,寻找你的财富,而不是做你的工作。松茸采摘者这么想不是因为松茸采摘可以让他们偷懒,因为采摘其实并不容易,它需要你根据特殊气味和地表的松软程度来寻踪觅迹,需要手脚并用爬过灌木丛,跟踪动物,而且很可能一天下来一无所获。

采摘者们和松茸其实有几分相似,他们都身处资本主义世界的边缘,采摘者生活在远离城市的森林中,松茸生长在被废弃的林场里。这片美国俄勒冈州的森林,是曾被资本侵蚀过,伐木机开进来,又被资本抛弃了,而今重获自由和安宁的净土。在这个故事的前半段里,森林被毁,我们可能会指责资本的贪婪和人类的短视。但松茸的出现,就像是绝境中的一线转机,它告诉我们在被资本抛弃的“世界尽头”,其实也存在着新生的力量。

第三部分,我们来说说这朵象征希望和自由的松茸,又是如何变成商品的。

采摘者们因为不同的历史原因来到这片美国的大森林中:白人老兵治愈自己的战后创伤,日裔美国人在这里找寻文化认同,东南亚裔人建立了新的家园……就这样,在没有任何企业和组织动员的情况下,成堆的松茸被收集起来运往日本。

这个过程是怎么发生的呢?松茸的供应链,是从独立的松茸采摘者到松茸买手,再到出口商和进口商,最后流入日本市场,来到食客面前。其中最有趣的一个角色,就是这个来到森林中,直接面对采摘者的“松茸买手”。

每当一天的采摘结束了,采摘者回到营地休息,松茸买手们也会来到森林的营地中收购松茸。这个现场往往被称为“保值票现场”。“保值票”就是补差价的意思,如果你是一个松茸采摘者,你的松茸早些买给了买手们,后来营地上的松茸叫出了更高的价格,你可以找买手要回差价。保值票机制给了松茸采摘者更多自由和选择权,松茸买手们则靠这个方法讨好采摘者,大量收购到采摘者的松茸,把竞争对手挤出去。

通过保值票系统,松茸采集者成为了收购现场里更有权力的人,他们很少为卖一个好价格发愁。这是一个更有人情味、更亲密的交易关系。人人都了解松茸,喜欢交换一个个松茸的采摘故事。在森林的营地里,松茸还不是被贴上明确价格标签的商品。

当海外松茸抵达日本了,它们会经过精心冷藏、包装、分类,成为了一件件商品:上面只有出口国冷冰冰的标签,没有人能知道这朵松茸是由谁采摘的,是怎么采到的,是一位瞎了一只眼睛的越战老兵在牡丹花的根旁边发现的?还是一位身穿长裙的老挝少女靠跟踪麋鹿跋涉了三个山头采摘到的?没有人知道。一个自由的森林人的战利品原本是没有商业意味的,而此刻,它们被卷入了资本主义的市场,拥有了商业价值,成了一件全球化经济的商品。

有趣的是,当松茸到达了它最大消费市场日本后,除了最低等的松茸被销往超市或用作食品加工材料,大部分松茸会被人们购买并且作为礼物赠出,虽然礼物经济本身也是资本主义经济的一部分,但它价值重点从商业价值又变成了情感价值。松茸在日本是一种高档礼物,是人际关系的弥合剂,几乎没有人购买一朵优质松茸只是为了自己食用,每个买松茸的人,几乎都在考虑建立某种关系。比如,在一场试图和解的日本家宴上,如果出现了松茸,说明双方决定冰释前嫌。松茸可以建立人脉,作为礼物,松茸在日本代表了一种严肃贵重的承诺。在日本人的餐桌上,松茸也象征着双方人际关系融洽的希望,象征着一个人的前途和融入社会生活的希望。

到此为止,松茸一生的旅程构成了一个链条。

这个链条连接了资本缺席的森林和资本为王的市场,打通了资本主义的外部世界与内部世界。松茸生长在资本主义的废墟上,逃避现代生活的采摘者为获得自由,进入森林,采摘松茸。与市场自由的倡导者交换,进入了资本主义体系。采摘者通过松茸的采摘技能,实现了个人价值,而松茸从一个无主之物被赋予了商品价值。松茸通过中间商从美国,进入日本市场。在日本,松茸被赋予建立关系的价值,从商品变成礼物。松茸的一生,展示了一个从非资本主义价值体系中,创造资本主义价值的完整过程。

好,这本《末日松茸》就为你解读到这里。最后,我们来总结一下。

松茸是一种真菌的子实体。松茸没法批量地栽培,也不能在无菌的实验室里被培育出来。它是随着规模化工业的产生和消亡,诞生在工业化的废墟里的一种生物。本书专注于美国俄勒冈州的一片森林,这里曾是工厂的废墟,如今世界各地的采摘者在那里大量采摘松茸。松茸采摘者和松茸相似,他们无法被资本主义驯化,他们当中有饱受战后创伤的老兵,有祖先因为战争来到美国的日本移民后代,也有家乡被摧毁的东南亚难民。松茸经过了采购和转运给进出口商家,它被赋予了商品的意义,在购买松茸的消费者送出松茸时,这种商品的意义又消失了。

松茸成了一个矛盾的集合体。它是资本主义的例外,无论多少资本入场,都不能培育出一株松茸;而松茸又是一个展现市场的供需力量的绝佳案例,是一个有代表意义的全球性商品。

而这所有的一切,都诞生在人类摧毁过的一片森林,甚至是原子弹爆炸过的土地上。松茸的出现,是人类因为渴求财富,对自然不负责任的开发犯下的罪,却也是自然给人类的慷慨宽恕。

最后,我想跟你说一下本书特别的阅读感。

这本《末日松茸》讲述故事的方式很难得,它始终是开放的,甚至是不集中的,罗安清像松茸采摘者一样,走走停停,收集细碎的线索,通过散文般的叙事讲述松茸是如何呈现人对环境的影响,环境对人的改变,以及环境、人和资本力量的拉扯。书中罕有非常清晰肯定的观点,即使有,支持它的论据也是散漫的。这种写法让本书的阅读难度变大不少。

罗安清是故意如此的。她打了一个比方,她说她不想成为一个准备大开杀戒的猎人,为了故事的戏剧性砍掉那些可能会引向岔路却动人的细节。这种丰富、发散的讲述,或许正是人类学研究最动人的一面,就像采摘松茸一样,冒险会引出更多的冒险,而宝藏会通向更多宝藏。采松茸的时候,只有一朵是不够的,一旦找到第一朵,你就会想要找到更多。

以上就是这本书的精华内容,点击音频下方的“文稿”,查收我们为你准备的全文和脑图。你还可以点击“红包分享”按钮,把这本书免费分享给你的朋友。恭喜你,又听完了一本书。

撰稿、讲述:真真脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

松茸没法批量地栽培,也不能在无菌的实验室里被培育出来。它是随着规模化工业的产生和消亡,诞生在工业化的废墟里的一种生物。

-

松茸的一生,展示了一个从非资本主义价值体系中,创造资本主义价值的完整过程。