《晓肚知肠》 李智解读

《晓肚知肠》录音

关于作者

段云峰,博士、中国科普作家协会会员,毕业于中国科学院心理研究所,现供职于中国科学院微生物研究所和病原微生物与免疫学重点实验室,长期从事于人体微生物组研究。在得到App开设课程《前沿科技·人体微生物组9讲》。代表作《晓肚知肠》,曾被评为“2018年度中国好书”“2019年度中国医界好书”。

关于本书

本书是一部关于肠道微生物的科普作品,作者通过梳理大量科学文献,描述了肠道微生物对人体疾病与健康的影响,并分析了背后的科学原理,为我们重新认识人体提供了新的思路。

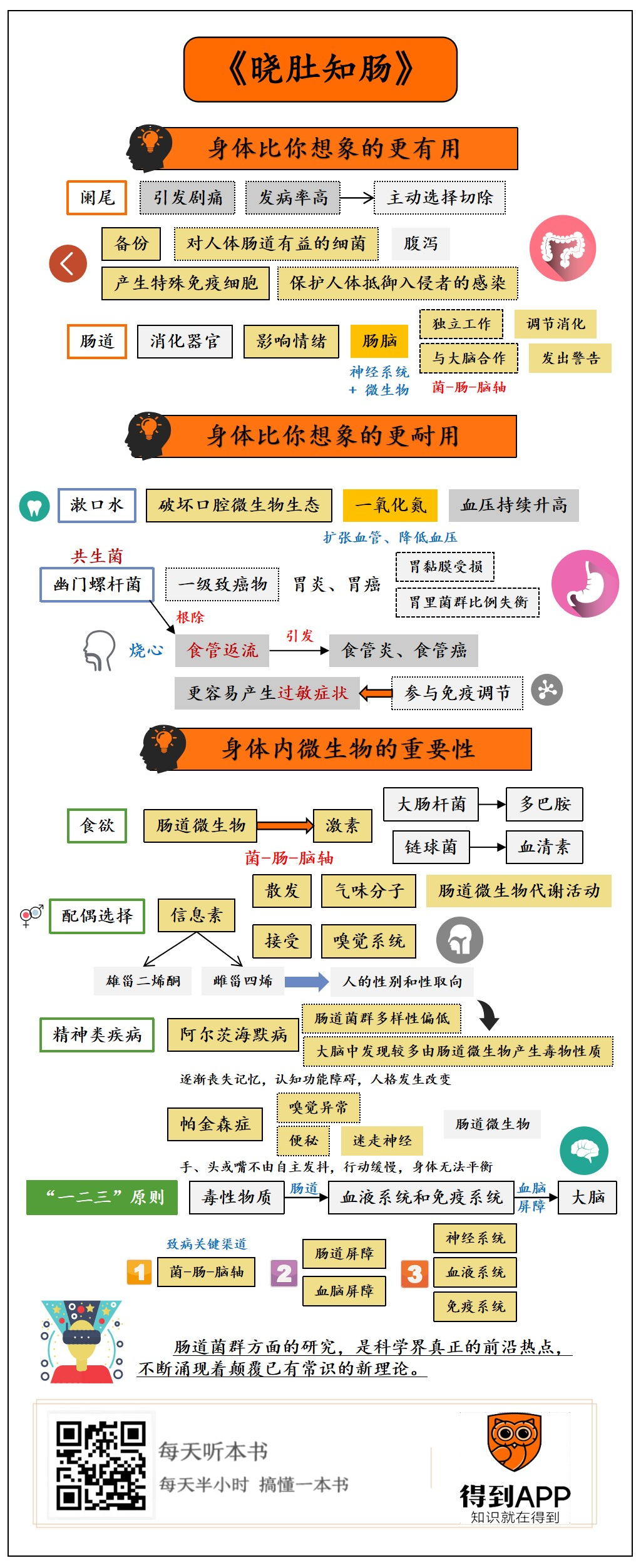

核心内容

1.从微生物角度看,你的身体比你想象的更有用;

2.从微生物角度看,你的身体比你想象的更耐用;

3.微生物影响食欲和择偶行为,甚至与精神类疾病密切相关。

你好,欢迎每天听本书!我是得到电子书的运营编辑李智,我毕业于中国科学院大学生物化学与分子生物学专业,受听书团队的委托,专门来为你解读一本生物学方面的科普书,书名叫《晓肚知肠》。“晓”是“知晓”的“晓”,顾名思义,这本书是在介绍关于肠道的知识。

乍一听这个书名,你可能会有疑惑,肠道是人体重要的消化器官,这是大家都知道的常识,难道还需要用一本书专门来讲述吗?你先别急着下结论。说实话,我作为生物学专业的人,在看完这本书之后,都很有颠覆感,它让我对肠道有了新的认识。

为什么这么讲?其实,这本书还有一个副标题,叫做“肠菌的小心思”,肠菌就是我们肠道里的微生物。平时我们提到疾病与健康,往往想到的是不良的生活习惯、外界环境的变化或者是自身基因的问题,但是这本书提醒我们,还有一个方面值得重视,那就是微生物。作者梳理了肠道微生物调节人类健康的科学进展,尝试解读人体是如何与肠道微生物共存的。

本书作者段云峰,是中国科学院的行为生物学博士,现供职于中国科学院微生物研究所和病原微生物与免疫学重点实验室,长期研究肠道微生物和人体微生物组。你可能对段云峰并不陌生,他在得到开设了前沿科技课程《人体微生物组9讲》,帮你从人体微生物组这个角度重新认识自己。段云峰同时也是中国科普作家协会的会员,这本《晓肚知肠》就是他的代表作,它被评为“2018年度中国好书”、“2019年度中国医界好书”。书中有丰富的案例和细节,让我们可以从微生物的角度,重新认识人体的健康和疾病。

读完这本书,我有三个清晰的感受:第一个感受,是你的身体比你想象的更有用,一些我们以为没用的器官其实有用,而一些我们原本就知道有用的器官,其实发挥着比我们想象的更大的用处。第二个感受,是你的身体比你想象的更耐用。这是什么意思?你看,既然身体很有用,我们自然就会想要去好好呵护它,有时候甚至会过度呵护,但其实大可不必。第三个感受,就是身体里的微生物居然对我们如此重要,在塑造我们的身体和行为这件事情上,微生物的重要性,一点都不亚于我们经常提到的基因和环境因素。那么接下来,我就从这三个部分,来为你解读这本书。

第一部分,我想告诉你的是,你的身体比你想象的更有用。

你可能会说,好像并不是这样啊,比如说人的头发、阑尾,就没有多大的用处。但是别忘了,进化论告诉我们,人是一系列解决方案的集合,人身体上的每个器官,都一定是某个问题的解决方案。我们不妨带着这样的视角,重新看一看自己的身体。既然有人说阑尾没有用,那么我就先从阑尾说起,这是一个普遍的误解。

阑尾你肯定不陌生,我们常常听说身边有人突发急性阑尾炎,阑尾被紧急切除了。阑尾这东西,是人体肠道的一部分,是人体盲肠延伸出来的一个“小尾巴”,长度跟成年人的小拇指差不多。别看它很小,一旦发炎,就能引发剧痛,据说疼痛程度仅次于生孩子。而且,急性阑尾炎的发病率还不低,大约每一二十人中就有一个人曾经得过。更要命的是,医生遇到急性阑尾炎发作,除了用手术切除,也没有更好的办法。

你看,小小的阑尾看上去没啥实际用处,发病率还不低,疼起来还这么难受。因此在很多国家,为了避免孩子日后发病,家长在新生儿出生时,就会主动选择切掉孩子的阑尾。

但是,阑尾真的没用吗?这本书告诉我们,错了,阑尾其实有用,从微生物的角度来看,它主要的作用是“备份”。阑尾里有不少细菌,而且,大部分都是对人体肠道有益的细菌。如果一个人因为生病,比如腹泻,肠道里的菌群紊乱失衡,这时候阑尾就会把细菌贡献出来,帮助肠道快速恢复健康。

你可能会想,不就是备份嘛,切掉了应该问题也不大,顶多得病之后恢复得慢一点。又错了!除了备份作用外,阑尾还能产生一类特殊的免疫细胞,保护人体抵御入侵者的感染。而且,更有意思的是,不仅咱们人类有阑尾,科学家发现,大部分哺乳动物一旦进化出了阑尾,就再也不会在后代中消失,这也间接说明阑尾肯定是有用的器官。

你看,通过阑尾的例子,我们明显感觉到,很多时候我们低估了一个器官的影响。当然,被低估的不只是阑尾,还有很多其他器官,比如肠道。平时我们以为,肠道不就是一个消化器官嘛,但是这本书告诉我们,肠道还有一个很重要的作用,它会影响我们的情绪。

说到情绪,我们一般都认为,那是大脑神经和身体激素作用的结果,肠道怎么会跟情绪挂钩呢?这是因为在我们的肠道里有着与大脑数量相当的神经细胞,神经活动使用着跟大脑一样的神经递质来传导信息,所以被称为“肠脑”。明显不同的是,大脑是集中在我们脑袋里,而肠脑分散在整个消化道。

科学家研究发现,肠脑对我们的身体非常重要。它既可以独立工作,比如平时我们吃下的食物、喝下的饮料,这些东西经过消化道,也就是经过肠脑时,肠脑会观察食物特点、调节消化速度,加快或者放慢消化液的分泌。肠脑还能与大脑一起合作,比如有毒素进入肠道,消化道的免疫细胞就会分泌化学物质,提醒肠脑要注意啦。这时候,肠道就会给大脑发出警告,大脑收到信号后,会根据毒素所在的位置给人身体做出指令——如果毒素刚进入胃,就让人呕吐出来;如果已经过了胃,就让人腹泻;更严重的还会上吐下泻。肠脑与大脑之间通过“迷走神经系统”来沟通,这个连接被称为肠-脑轴。

我们都知道,肠道里有大量的微生物,这些微生物的代谢活动会产生很多化学物质,其中就有能影响肠脑运转的激素和神经活性物质,所以严格来说,肠脑是由肠道神经系统和肠道微生物共同组成的,因此,肠脑与大脑之间的连接通道,应该叫菌-肠-脑轴。刚才说,肠道有一个很重要的作用是影响我们的情绪,其实就是通过这条菌-肠-脑轴发挥作用。

举个例子,科学家对比过严重的抑郁症患者和健康人肠道微生物的情况,结果发现差异非常大,严重的抑郁症患者有独特的微生物构成。你可能会有疑问,你怎么能确定,不是情绪变化改变了肠道菌群呢?科学家也想到了这一点,他们用大鼠做实验,连续喂给大鼠抗生素,慢慢杀死肠道菌群。观察发现,大鼠的抑郁行为明显增强。进一步,科学家把严重抑郁症患者的肠道菌群,移植给无菌大鼠,结果发现,这些大鼠都表现出和抑郁症相关的行为改变。

所以,肠道这个器官,我们平时只认为它是负责帮助我们消化食物的,但这本书告诉我们,它比我们想象的更有用,居然能直接影响人的情绪,乃至行为。其实,在我们平时的语言习惯里,已经不自觉地用肠或者肚子来描述我们的心情和感受,比如,担心叫牵肠挂肚,伤心叫肝肠寸断,热心叫古道热肠,舒心叫荡气回肠。你看,这些词的背后,真的有实实在在的科学道理。

既然身体比我们想象的更有用,我们肯定就想着要好好维护它、爱惜它,尤其现在不少人特别重视养生,会对身体倍加呵护。但其实很多时候没必要如此,因为身体比我们想象的要耐用得多。第二部分,我就从微生物的视角,带你看看这是怎么回事。

你平时可能会有使用漱口水的习惯,有的人还用得很勤,每顿饭后都必须用漱口水,漱口水里可能还含有杀菌成分。其实这不是个好习惯。为什么呢?因为这会明显破坏口腔里的微生物生态。

过去我们认为,口腔里的细菌会导致蛀牙。这没错,但是,过于频繁地使用漱口水,不止杀灭了有害的微生物,还会破坏正常的口腔微生物生态。原本这个生态是平衡耐用的,可是被破坏后,会引发很多意想不到的副作用,比如血压会持续升高。

这是为啥呢?血压的升高,跟一种化学物质有关系,那就是一氧化氮,化学式写出来是NO,跟英文里表示否定的“NO”一样的拼写。我们都知道,心脏病发作时需要服用速效救心丸,也就是硝酸甘油,其实起作用的,就是它进入体内后转化成的一氧化氮。一氧化氮进入血液后,会产生扩张血管、降低血压的作用。平时我们口腔里的微生物也能合成一氧化氮,它会参与调节人体的血压。如果口腔里有益的微生物生态被破坏,一氧化氮就会失去一个重要的来源,血压就会持续升高,所以,过度清洁口腔反而不好。

还有一个例子也能说明这一点,就是幽门螺杆菌。提到幽门螺杆菌,很多人都知道这种细菌是一级的致癌物,不少胃部疾病,比如胃炎、胃癌,幽门螺杆菌都是重要的致病因素。很多人去体检,一旦查出幽门螺杆菌阳性,马上就要开展治疗,多种抗生素联用彻底清除它。但是这本书告诉我们,如果胃里没有明显的不舒服,即使检查出有幽门螺杆菌,也不用主动杀灭它们。你看,这跟我们平时对幽门螺杆菌的理解不太一样。

这背后的道理,还是因为我们的身体其实很耐用。世界上超过一半的人胃里都有幽门螺杆菌,只有很少人真正发病。而且,研究发现,这种细菌已经与人类共存了上万年,历史上也没有因为幽门螺杆菌造成人类大面积发病的记载。幽门螺杆菌其实并不是致病菌,而是共生菌,在正常的胃部生态里,幽门螺杆菌作为其中一员,正常存在着。

那为什么我们会把导致胃炎的恶名完全推给幽门螺杆菌呢?原因可能是这样:原本我们跟这种细菌和平共处,但是因为不良的生活方式、饮食习惯导致胃黏膜受损,幽门螺杆菌恰好就定植在损伤部位;或者是胃里的菌群比例失衡,抑制幽门螺杆菌的其他细菌被损害,导致幽门螺杆菌大肆繁殖。

值得注意的是,越来越多的研究证据表明,根除幽门螺杆菌后,很多人会出现食管反流的症状,也就是我们常说的烧心,这有可能会进一步引发食管炎,甚至食管癌。你看,本以为除掉了幽门螺杆菌,就远离了胃癌,但没想到反而增加了患食管癌的风险。另外,研究还发现,相比携带幽门螺杆菌,完全根除幽门螺杆菌的人更容易有过敏症状。这说明幽门螺杆菌很有可能参与了我们免疫调节的生理过程。

幽门螺杆菌与我们人类共生上万年,虽然它们对人体到底有什么正向的价值,我们还没有完全弄明白,但是可以确定,我们对待幽门螺杆菌的态度应该有所转变。从谈菌色变、要彻底根除,转变为理性分析、和谐共处。当然,如果胃部不舒服,那就要去做好检查,听从医生的安排。

好,这是我想为你介绍的第二部分,我们的身体不仅比想象的更有用,而且还要更耐用,过度的呵护或者敏感,反而是没有必要的。

前两个部分,从微生物的视角,我带你重新认识了我们的身体。不过,如果你认为微生物对身体只有局部的影响,那就把它们的作用想小了,微生物对身体的影响其实是全局性的。接下来第三部分,我就再带你看看,在我们的食欲、配偶的选择、精神类疾病这三个方面,微生物是如何发挥作用的。我们一个个来说。

先来说说食欲,想吃什么食物,你会觉得这是我们自己决定的,不然的话,难道还会受其他因素影响吗?答案是肯定的,你以为是自己想吃,其实是肠道里的微生物在“喊饿”。我们用一个简单的实验,看看微生物是如何影响食欲的。

科学家用果蝇做过一个有趣的实验。果蝇是一种非常喜欢吃糖的昆虫,夏天,在西瓜皮附近,常常能见到有小飞虫,那些就是果蝇。平常,糖水和其他的水摆在面前,果蝇一定会选择糖水。但在实验里,科学家给果蝇连吃了三天缺乏营养素的食物,这时候再让它们选择,一边是糖水,另一边是不好喝但是能补充营养的水,有意思的是,绝大部分果蝇都选择了营养水。

很奇怪吧,为什么果蝇放弃了自己的喜好?难道它自己有意识要补充营养吗?科学家推断,这可能跟果蝇肠道的微生物有关系。于是,他们重新喂果蝇吃缺乏营养素的食物,只不过,这次在食物里头添加了几种果蝇肠道里的微生物。再让果蝇选择糖水和能补充营养的水,结果果蝇们都去喝一直喜爱的糖水了。你看,补充几种微生物,就改变了果蝇对食物的选择。可见,食欲并不单纯由我们自己控制,更与肠道微生物有关系。

那微生物是如何改变我们对食物的选择的呢?原因在于肠道微生物可以生产很多激素。比如,大肠杆菌可以生产多巴胺,链球菌能生产血清素,这些激素都可以通过前面我们提到的菌-肠-脑轴这条通路,给大脑发送信号,影响大脑的判断,因为本质上,大脑的决策过程是一系列生化反应的过程,依赖各种激素信号,但是,大脑并不关心信号来自哪里,你看,这就给了肠道微生物插手干预的机会。不过,需要说明的是,影响食欲的因素有很多,具体的调控过程也很复杂,这里提供的只是来自肠道微生物的视角。

除了影响食欲,你可能想象不到,微生物还会影响配偶的选择。同样是利用果蝇,科学家做了另一项有趣的实验,为我们展示肠道菌群如何影响交配行为。

实验是这样做的,科学家给果蝇吃不同的食物,一组食物里含有糖蜜,另一组含有淀粉。一段时间后,科学家观察到,放到一起饲养的两组果蝇,交配偏好出现了明显的倾向性:吃糖蜜的果蝇更愿意与吃糖蜜的交配,吃淀粉的果蝇更愿意与吃淀粉的交配。接着,科学家用抗生素处理,杀灭了果蝇的肠道微生物,他们发现,这些果蝇的交配偏好消失了。糖蜜组果蝇不再优选吃糖蜜的果蝇交配,同样,吃淀粉组表现也是如此,果蝇的交配变得随机了。

这还没结束,科学家接着把肠道微生物接种回无菌果蝇体内,有意思的是,原先糖蜜组找糖蜜组、淀粉组找淀粉组的交配偏好神奇地回来了。对两组果蝇肠道微生物进行分析,结果发现,两种偏好的果蝇肠道微生物的种类,存在明显的差异。

讲到这里,你可能会说,实验是用果蝇做的,这只能说明果蝇这类生物的交配行为受到微生物的影响,难道我们人类也会有类似的情况吗?的确会有,因为这背后的道理是相通的。

动物选择配偶会受到信息素的控制,这个过程涉及信息素的散发和接收,而这两步与肠道微生物都有很大的关系。先看信息素散发的过程,前面提到,肠道微生物的代谢活动会产生很多化学物质,里面就包括很多气味分子,而这些气味分子是信息素的主要组成成分。而信息素接收的过程,主要依靠嗅觉系统。实验发现,果蝇基于嗅觉来选择食物,这时候如果用抗生素杀灭果蝇的肠道微生物,这种基于嗅觉的食物选择就会发生改变。同时食欲受嗅觉的调控,吃什么又会反过来影响肠道微生物。所以你看,信息素散发和接收的过程,都离不开肠道微生物的影响。

人类的择偶也会受到信息素的影响。虽然从功能上讲,人类感受信息素的器官有所退化,但是在择偶方面还发挥着一定的作用。有研究发现,如果异性散发的气味是自己喜欢的,那我们就更喜欢去亲近他。甚至有两种人类的信息素,雄甾二烯酮和雌甾四烯,还很可能会影响人的性别和性取向。

顺着肠道微生物的思路,作者在书里还开了一个脑洞,未来或许市场上会出现一类“真爱益生菌”的产品,在追求真爱的过程中,你可以跟你爱的人一起服用同款益生菌来改善肠道菌群,再加上改变饮食,一段时间后,你们两人就拥有了类似的肠道微生物,没准就能走到一起。不过,这当然有一定的玩笑成分,作者在书中特别提到,果蝇择偶是单纯地为了繁衍后代,但是人类的择偶绝对不止如此,人类对配偶会有更高的要求,因而,肠道微生物只是影响亲密关系的众多因素之一。

最后,我要跟你分享的是,微生物对人类精神类疾病的影响。阿尔茨海默病你一定知道,俗称老年痴呆症。这种病主要表现为逐渐丧失记忆,认知功能出现障碍,甚至人格还会发生改变。阿尔茨海默病的特点是年龄越大,越容易患病,最新的统计研究发现,这个病逐渐呈现年轻化的趋势,原来65岁开始发病率升高,现在这个年龄逐渐下降到55岁。据估计,截至2015年,全世界有近5000万的阿尔茨海默病患者。预计到2050年,这个数字会达到1.3亿。

遗憾的是,到目前为止,科学家并没有明确地找到阿尔茨海默病的发病原因,更不知道要如何有效地阻止它。不过,作者在书里提到,近些年的研究从微生物的角度入手,发现肠道微生物居然与阿尔茨海默病的发生有明显的联系。比如,通过分析患者与健康人的粪便样品,发现他们的肠道微生物组成有明显的差异,患者的肠道菌群多样性明显偏低,而且这种多样性偏低的现象,更多地出现在老年人身上。还有一个证据是,在患者的大脑中,发现了较多的由肠道微生物产生的毒性物质,因此科学家怀疑,毒性物质有可能透过胃肠道漏进了血液系统,它们再穿过大脑的自我保护屏障,也就是防止疾病入侵的“血脑屏障”,引起大脑病变,进而引发阿尔茨海默病。

除了阿尔茨海默病,还有一种精神类疾病也很常见,就是帕金森症。这种病的症状很容易辨认,患者的手、头或者嘴不由自主地抖,行动缓慢,身体没办法平衡。跟阿尔茨海默病类似,帕金森症主要影响中老年人,近年来也有年轻化的趋势,而且病因同样不明确。帕金森的早期表现里,有两个很容易发现和识别的症状,那就是嗅觉异常和便秘。刚刚我们讲微生物影响择偶时提到,嗅觉系统会受到肠道微生物的影响,至于便秘,更是与肠道微生物异常有关。所以你看,帕金森症的发病似乎与肠道微生物产生了关联。

作者在书里讲了一项最近的研究,丹麦的研究人员调查了一万五千名做过胃部迷走神经切断术的患者,迷走神经是肠脑与大脑传递信息的通道。这项研究发现,20年后,切断了迷走神经的患者,发生帕金森症的比例很低。这提醒我们注意,有没有一种可能,帕金森症的发生最早始于胃肠道?而迷走神经是传递病变信号给大脑的关键通路。有意思的是,帕金森患者早期的症状之一,就是饱受胃肠道疾病的困扰,比如便秘。

针对类似阿尔茨海默病和帕金森症这样的精神类疾病,作者提出了一个原则,叫“一二三”原则。一是指菌-肠-脑轴,这是致病的关键渠道;二是指两个屏障,肠道屏障和血脑屏障,如果同时出现泄漏就可能引发疾病;三是指三个代谢通道,也就是肠脑和大脑之间沟通的三个主要通道:神经系统、血液系统和免疫系统。

“一二三”原则猜想,毒性物质透过肠道进入血液系统和免疫系统,穿过血脑屏障进入大脑。在这个过程中,肠脑与大脑通过神经系统进行信号的传递和交流。目前,这个理论还没有特别充分的证据能完全支持,但是在传统治疗方法对许多精神类疾病束手无策时,或许换个视角从肠道微生物的角度来尝试探索,能为当前的研究打开新的局面。

讲到这里,这本书的精华内容就差不多为你介绍完了。我们从微生物的视角重新认识身体,刷新了对疾病和健康的理解。我们发现,自己的身体其实要比想象的更有用,也更耐用。小小的微生物,竟然能影响我们的食欲和择偶行为,甚至还可能与许多精神类疾病密切相关。

你可能听过这样一句调侃:“遇事不决,量子力学;机制难寻,肠道菌群。”看上去好像是在说,遇到不好理解的生命现象,人们喜欢把肠道微生物拿来解释一通。但其实肠道菌群方面的研究,是科学界真正的前沿热点,不断涌现着颠覆已有常识的新理论。我特别建议你在得到的知识城邦,关注本书作者段云峰老师,段老师会经常分享这个领域内最新的研究突破,并且用你听得懂的方式讲出来。

好,以上就是这本书的精华内容,你可以点击音频下方的文稿,查看全文和脑图,你还可以点击红包分享按钮,把这本书免费分享给你的朋友。这本书的电子书已经附在文稿末尾,欢迎你去读一读。恭喜你,又听完了一本书!

撰稿:李智转述:徐惟杰脑图:刘艳导图工坊

划重点

-

肠脑与大脑之间通过“迷走神经系统”来沟通,这个连接被称为肠-脑轴。

-

担心叫牵肠挂肚,伤心叫肝肠寸断,热心叫古道热肠,舒心叫荡气回肠,这些词的背后有实实在在的科学道理。

-

过于频繁地使用漱口水,不止杀灭了有害的微生物,还会破坏正常的口腔微生物生态。

-

肠道里的大肠杆菌可以生产多巴胺,链球菌能生产血清素,这些激素通过菌-肠-脑轴给大脑发送信号,影响大脑的判断。