《恶的科学》 杨霁琳解读

《恶的科学》| 杨霁琳解读

关于本书

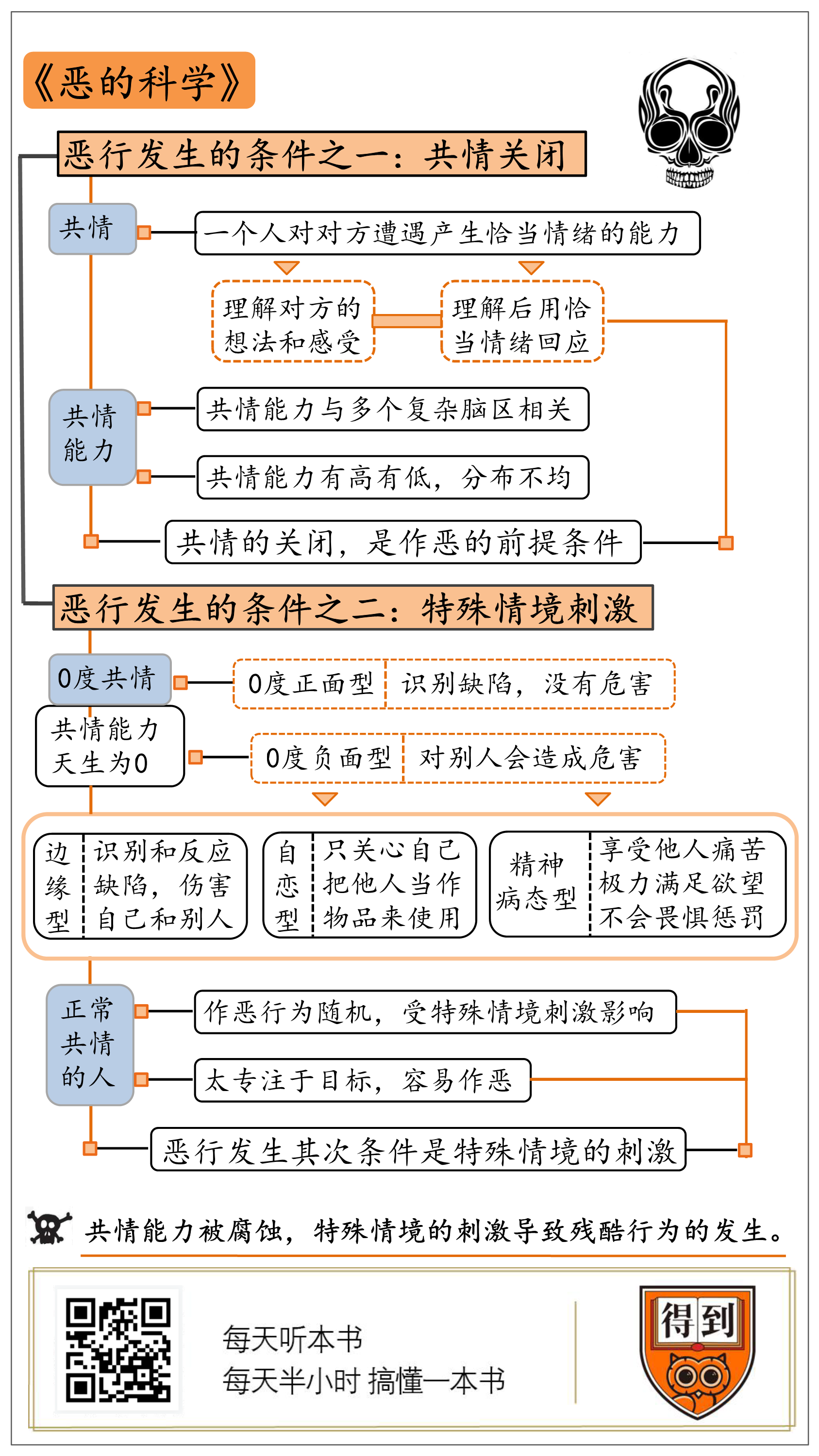

这本书从脑科学角度解释了人类的残酷行为是怎么发生的,作者认为,人们之所以能做出这样残酷的行为,其实是因为共情能力被腐蚀。这就把一个模糊的、不可量化的道德问题,转换成了一个清晰的、可量化的科学问题,给我们理解一些现象,提供了一个新的角度。

关于作者

西蒙·巴伦-科恩,知名临床心理学家,剑桥大学精神病理学教授,剑桥大学自闭症研究中心主任,代表作有《恶的科学》《心盲》《关键的区别》《自闭症与阿斯伯格综合征》等。

核心内容

作者认为,人们之所以能做出这样残酷的行为,其实是因为共情能力被腐蚀。当一个人共情能力被腐蚀时,就感受不到他人的痛苦,自然也就能毫无障碍地做出恶事,就像你生气时摔杯子一样,在那个时候,你只想发泄自己的情绪,你不会想到自己这么做,对杯子是多么残忍,而对那些完全没有共情能力的人来说,他人都是杯子。

1.为什么一个人可以完全切断同情心,残酷地对待他人? 2.一个人有心作恶,还有哪些限制条件? 3.没有共情能力的人,是不是一定会作恶?

你好,欢迎每天听本书。本期为你解读的书叫做《恶的科学》,这里的恶是指善恶的恶。顾名思义,这本书主要就是从科学角度来给我们解释,恶是怎么发生的。

其实,恶是一个很重要的课题,也是一个道德难题。虽然在生活中,我们经常也会做出比较自私的选择,但大多数人其实都不会有什么极端恶行,但还有一小部分人,却能仅仅为一枚戒指,就选择切下别人的手指,这是为什么呢?从心理学到社会学,从伦理学到宗教学、哲学,各个学科都有自己的一套解释,但都没有达成统一的共识。我们今天要解读的这本书,就抛开这些争论,单纯从脑科学角度来解释,人类的残酷行为是怎么发生的。

这本书提出,人们之所以能做出这样残酷的行为,其实是因为共情能力被腐蚀。这就把一个模糊的、不可量化的道德问题,转换成了一个清晰的、可量化的科学问题,给我们理解一些现象,提供了一个新的角度。

本书的作者是剑桥大学精神病理学教授西蒙·巴伦-科恩,他同时也是一个自闭症专家,之所以会研究这个课题,是因为他从小听父亲讲,纳粹把犹太人做成灯罩,把活人放进冰桶里做活体实验这类残酷暴行,这让他一直都非常不解,尤其当他后来成为自闭症专家,研究共情能力越久,他就越困惑,为什么一个人可以完全切断同情心,那么残酷地对待其他人呢?我们到底该怎么理解人类的残酷行为?

于是,作者对此展开了研究,并最终写成了我们今天要解读的这本书——《恶的科学》。其实,关于共情,作者之前也出版过两本著作,《心盲》和《关键的区别》,主要是从共情的识别和情感反应两个方面来探讨共情能力,但这本《恶的科学》却是从相反的方向入手,来探讨人如果没有共情能力会怎么样。作者认为,会不会选择作恶可能是个道德问题,但能不能把恶行付诸于实际行动,还得看这个人能不能关闭共情。也就是说,只有关闭了共情,一个人才能真的狠下心来,残忍地对待其他人。

这就跟我们以往的认知有点不一样,过去我们会认为,恶行是因为一些人的道德水平不够高才做出的选择。但这本书却抛开了道德,直接跳到操作阶段,来探讨恶行是怎么发生的。你会发现,作恶可不是你打定主意就行,根据作者的研究,在实施恶行的时候,还会受到两个因素的影响。

下面我就分别来介绍下这两个影响因素,共情能力被腐蚀和特殊情境的刺激。

我们先来说第一个因素。为什么恶行的发生,需要共情关闭。

什么是共情?作者给出的定义是:共情其实就是一个人对对方遭遇产生恰当情绪的能力。也就是说,共情包含两个部分,第一部分是识别,就是你能不能理解对方的想法和感受。第二部分是反应,就是当你理解对方遭遇之后,能不能用恰当的情绪来回应。

举个生活中常见的例子。如果我们相遇在火车上,你正在费力地把箱子放在头顶的行李架上。这个时候,如果我要产生共情,就需要两步,第一步我能识别出来,这对你来说很艰难,第二步,我要对我刚识别出来的这个事实感同身受并产生恰当的情绪,比如不忍、难过、愧疚等等。只有同时完成这两步,我才会对你产生共情。但如果缺少这两步中的任何一步,比如我没识别出来,或者识别出来了,心里却一丝波澜都没有,都说明我并没有产生共情。

不过需要注意的是,产生恰当的情绪,并不意味着我一定会帮你,付诸实际行动可能还取决于我是不是有空或者我是不是有能力帮你,但只要我产生了恰当的情绪,比如因为没有帮你而产生了尴尬、愧疚或者不安,这都算产生了共情。

你看,仅仅是因为没有帮别人放行李,我们都可能会产生愧疚或者不安,作恶真没有我们想象得那么简单,虽然人类社会从来不缺乏恶行的存在,但它真不是你咬咬牙狠狠心就能做到的,其实,大多数人,杀只鸡都不敢,更何况是杀人呢?

但反过来说,如果你的共情能力被腐蚀了,也就是你没法正常地产生共情了,那别人对你来说,就像是一件物品,不管他发生了什么,有多痛苦,你都不会有任何反应,那残酷行为的发生,就没有障碍了。

知道了这一点,你再来看我们生活中很多现象,可能就会有一个新的理解。比如我们经常说人性本恶的一个很重要证据,就是小孩子可能会做出一些很残忍的行为。其实,从本书的观点来看,这中间有很大部分原因是,小孩子大脑发育还不是很健全,他其实是没有办法识别他人情绪的,也就是产生共情的第一步他们是没法完成的,那些在大人眼里“性本恶”的证据,对小孩子来说,仅仅是因为他们根本意识不到这是一个残忍行为。

那发育成熟的成年人呢?他们为什么能实施残酷行为呢?这个可能性就会非常复杂了,但不管是什么原因,在实施残酷行为的那个当下,这个人的共情一定是关闭了的,否则他会下不了手。

那问题就来了,坏人可以随意关闭自己的共情吗?

其实是不能的,根据科学家的发现,我们的共情能力主要取决于我们的大脑,不是我们想有就有,想没有就没有的。比如我们比较熟悉的前额叶,这个脑区在我们大脑的前部,如果你对大脑功能足够熟悉的话,你就会知道,这是我们大脑的CEO,它有一个功能就是可以推测和比较自己和别人想法。这也就是说,这个脑区受损,你就会识别不了别人的情绪,也就不可能产生共情。

再比如,有两个脑区叫做“尾侧前扣带皮层”和“前脑岛”,它构成了我们大脑中的疼痛回路,当你感受到疼痛时,这两个脑区就会被激活,不仅如此,它们在你观看别人疼痛时,也会被激活。这可能就是我们在看到别人痛苦时能够感同身受的重要原因。而且,现在也有科学研究表明,止痛药能抑制自己的痛感,而服用了止痛药的人,共情能力就会明显降低。

所以,如果这些脑区受损,那共情能力也会受损,它并不受我们自己意识控制。但更复杂的是,共情能力还不只受一两个脑区控制。

根据脑成像技术的观测,目前科学家们发现,我们大脑中至少有10个脑区都和共情能力相关,需要注意的是,这10个脑区之间的连接,可不是简单的线性连接关系,而是相互间存在着复杂的多重连接,这也就导致,由于各个脑区的活跃程度不同,共情能力在每个人身上的呈现都是不一样的,有些人的共情能力特别强,但有些人就特别弱。

按照共情能力的高低不同,作者详细分成了从弱到强,从0级到6级。一般来说,共情水平在人群中的分布也是中间多,两头少。我们正常人大多处在3到5级,而女性的平均水平会略高于男性。而两端,要么就是共情能力超强的6级人群,他们可能会因为共情太强而随时被情绪淹没,像林黛玉很有可能就是这类人。和6级相对的,就是0度共情的人,不仅会无法理解别人心里的任何感受,而且也从来体会不到悔恨和内疚,因为他们毫无共情能力。如果你以前在看一些社会新闻的时候,发现有些罪犯根本没有愧疚之心,那这个人很有可能就是0度共情的人。

所以,共情能力在人群中的分布并不均匀,这其实也就解释了,为什么我们生活当中,大家的自私程度不一样,有些人即便不是自己的原因,也没法眼睁睁地看着别人受苦,但有些人,就能心安理得地伤害别人。不一定是这些人的道德水平就低,而是他们完全感受不到他人的痛苦,自然也就能毫无障碍地做出恶事,就像你生气时摔杯子一样,在那个时候,你只想发泄自己的情绪,你不会想到自己这么做,对杯子是多么残忍,而对那些完全没有共情能力的人来说,他人都是杯子。

好,小结一下,刚才我们说了残酷行为发生的第一个影响因素,就是共情能力。一个人之所以能把作恶付诸于行动,有一个很大的限制因素,就是共情,有些脑区的活跃会让我们在他人痛苦的时候,同样感受到痛苦。所以,如果你要实施某个残忍行为,共情能力可能就会阻碍你。但如果你的相关脑区有问题,那在你的眼中,他人可能就是个物品,这个时候你再要实施某些残酷行为,就没有了障碍。可以说,共情的关闭,是作恶的前提条件。

但是,如果没有共情能力,是不是就一定会作恶呢?其实也不是,接下来我们就来说说第二个影响因素,后天环境的影响和特殊情境的刺激。

关于这个问题,每天听本书解读过的另外一本书《天生变态狂》,也提到过类似观点。那本书介绍的是一位神经学家,在一次脑部扫描中,发现自己的脑部结构和变态罪犯的一模一样,而自己家族历史中确实也出现过凶杀犯和流氓恶棍,也就是说,他很有可能就是一个潜在的变态杀人狂。但他自己并没有任何反社会的行为,还是个生活体面、受人尊重的科学家。于是作者就详细研究了作恶的发生机理,最后得出结论,即便一个天生变态狂,也不会注定就作恶,后天环境也会产生很大的影响作用。

不过,《天生变态狂》这本书对后天环境的影响,主要归结为幼年时期是否受过虐待。但《恶的科学》这本书对这类特殊人群和他们作恶原因进行了更为详细的分类。一方面,不是所有幼年受过虐待的人都会作恶,作恶的人也不全是因为幼年受过虐待。另一方面,除了后天环境导致一部分人共情能力受到影响,即便是正常人,在受到特殊情境的刺激时,也会出现短暂的共情关闭现象,做出一些过激行为,像我们平常所说的激情杀人,就属于这种情况。下面我们详细来说。

我们先来看那些完全没有共情能力的人,他们满足我们刚才所说的共情关闭的条件,那他们一定就能实施残酷行为吗?那些做了恶的人,一定是因为幼年受过虐待吗?其实都不一定。

根据不同人的不同表现,作者把0度共情的人,也就是那些天生没有共情能力的人,分成了两大类:0度正面型和0度负面型。

0度正面型,从名称上也可以看出,这类人虽然也是毫无共情能力,但他们却完全不会造成社会危害,更多表现为我们生活中常说的自闭症。他们共情能力的缺失主要体现在识别上,他们无法识别某些行为或者话会给别人带来伤害,但他们作出反应那部分共情能力是完好的,也就是说,如果让他们意识到有人正在遭受痛苦,他们也会因此难过,还会提供帮助。

这是0度正面型,而0度负面型,下面又有三个子分类,分别是“精神病态型”、“自恋型”和“边缘型”。当然了,这个分类并不完备,只是作者目前观察到的大致归类。

那这类人是不是更有可能作恶呢?我们一个个来说。

先来说“边缘型”。边缘型人格的人,在共情的识别和反应两个方面都有问题,首先他们不能正确识别别人的意图和情绪,前一秒他可能会觉得你十全十美,下一秒就会觉得你十恶不赦,哪怕你是他的家人,甚至是他的孩子。

另一方面,他们也做不出正确的反应,经常会自虐甚至自杀。所以,边缘型的人,更多地会伤害自己,也会通过语言和感情来伤害别人,但不一定会用暴力来虐待别人。其实这类人大多就源于幼年生活不安定或者受过虐待。这在西方,被称为早期剥夺,就是说孩子在早期发育阶段,如果缺乏母爱或者其它应有的环境刺激,就会对他们的大脑发育造成影响,并且这个影响还不可逆转。

而且根据对一些边缘型人的大脑扫描研究,发现他们的大脑确实和普通人不太一样,最大的一个不同是,他们的杏仁核都比正常人要小,杏仁核我们都知道,它是掌管情绪的区域,这也就是说,边缘型人,在识别别人的情绪和调控自己的情绪方面,都要相对弱一些。

这是第一种类型,而第二种类型,叫做自恋型,这类人跟边缘型人恰恰相反。他们只关心自己,即使关心别人也是因为对方有用。换句话说,自恋型人是把他们当作物品来用的。自恋在不同人的身上可以有不同的表现,有的自恋者非常外向,一心想要占据舞台中央,还有的自恋者不擅长社交,不过尽管看起来很害羞,但他们内心还是有一种自命不凡感,希望别人都来迎合自己。

这两种自恋型人会让人反感,却不会引起暴行,但还有一种极端自恋者就很有连环杀手的潜质。根据现有的样本分析,这类极端自恋者的后天环境,恰恰不像我们想象中那样生活在虐待中,反而是从小生活在父母家人的过度宠溺和过度赞扬当中。不过,科学家对这类人的研究还比较少,目前还没有发现这类人的大脑具体是在哪个部位有异常。

而第三种类型“精神病态型”,是最有可能作恶的一类人。这类人会不择手段地满足自己的欲望,只要遇到别人一点点阻碍就会暴力相向,而且不一样的是,其他类型在伤害人时,大多是反应性攻击,就是可能因为一时冲动而攻击别人,但精神病态型人会经过冷酷计算之后再实施残酷行为。更可怕的是,这类人不会畏惧惩罚,因为他们根本不会恐惧。

科学家做了一个条件反射实验来证实这个假说。条件反射我们都知道,比如在给你试听蜂鸣器响的同时实施电击。等下一次再听见蜂鸣器响的时候,正常人皮肤就会出汗,学术术语是出现“皮肤电恐惧”,但精神病态型人就不会。

还有个证据是,我们正常人在感到有东西偷偷逼近自己或者突然听到响声的时候,身体会下意识地有个自动跳起的反应,也就是惊跳反射,这个反应在精神病态型人这里会非常微弱,这也就是说,设置再重的刑罚,对他们可能都没有用,因为他们真的不知道什么叫恐惧。。

不仅如此,根据对一些类似特征的罪犯进行大脑扫描时,科学家们发现,这类人不仅在很多影响共情的脑区活跃度很低,而且,给他们观看别人受到伤害的影片时,他们的杏仁核和奖赏回路会显得格外活跃,什么是奖赏回路呢?就是你平常吃美食,刷剧、做喜欢做的事时,这个回路就会被激活,大脑就会分泌多巴胺产生快感。换句话说,这些人看到别人痛苦会很享受。

很明显,这种类型的人,就很容易会去用暴力手段来伤害别人,这是唯一一种会预谋犯罪且享受别人痛苦的人,而且他们受先天的影响就要比后天的大。

所以你看,这四种类型的人,虽然都毫无共情能力,但因为他们受损的脑区位置不一,再加上后天环境的差异,造成了不同的人格特征,虽然都随时处于共情关闭的状态,但大部分人还是未必会作恶,从这也就可以看出,仅仅共情能力关闭其实并不能直接导致残酷行为的发生。

那还有什么因素会导致残酷行为的发生呢?其实,除了精神病态型人会有预谋地作恶,大部分作恶行为都是很随机的,他们主要是受到了特殊情境的刺激。哪些特殊情境呢?如果你平时关注社会新闻比较多的话,可能也能列举出来一些,比如醉酒、高压、疲倦、愤怒等等。但其实,这些情境都可以总结为一点,就是当我们处于正常状态时,一般都会有两个关注焦点,一个关注焦点用来关注自己的内心、自己当下的想法和知觉。相应的,另外一个关注焦点就会用来关注别人和外部空间,最容易理解的就是,当你和别人聊天的时候,你或多或少会注意到别人的情绪和感受,并对他的感受产生恰当的情绪,这是最常见的一种共情。但是,如果你太过于聚焦在自己这个单一焦点的时候,就会关闭那个用来关注别人的焦点,这个时候就很容易会做出一些令自己后悔的行为。

什么意思呢?举个生活中比较常见的例子。比如你平时非常着急要找一个东西的时候,你的注意力就可能会完全集中在找东西这个目标上,这个时候,如果有人打扰你向你提问,你可能连一个完整的回答都组织不起来,因为你大脑的带宽全部被占用了,要是你的孩子这个时候来烦你,你很可能就会斥责甚至会动手打他。

如果是孩子犯了错,你教育他无可厚非,但这种行为就属于拿孩子撒气了。父母对孩子的爱是不需要质疑的,但为什么生活中还会经常出现拿孩子撒气的情况呢?就是因为在那个情境下,你太过于聚焦于某个单一焦点,就会非常粗暴地对待那些阻碍你投入那个焦点的障碍。这也是为什么妈妈们经常在生气或者烦躁的时候拉过孩子就打,气消了又开始心疼后悔的原因。

其实,这也跟我们脑区的活动有关系,我们都知道,我们的大脑不是时时刻刻每个区域都活跃的,当你正在说话的时候,负责语言这块的脑区就会活跃起来,当你思考的时候,负责逻辑思维的这块脑区就会活跃,而如果你太沉浸在自己的某个目标或某种状态的时候,其他脑区的活动就会暂时关闭,共情也会被暂时关闭,不过等出了那个状态,你的共情能力就会恢复。

说一个非常日常的情境,你可能也会有感受。现在有一个专有名词叫做路怒症,指的是驾驶人员经常会有攻击性或愤怒的行为。你可能经常也遇到两辆车就横在马路中间互不相让的场景,这些人如果脱离开车这个场景,平时可能也是谦让有礼的好好先生,但在开车时,就很容易和其他司机发生冲突。这是为什么呢?

有一种说法是,在汽车这个密闭空间,让人有了遮挡物,就容易做出道德水平不高的行为,跟键盘侠是一个道理。但这个解释,其实不够有说服力,因为有很多司机,他们可能会从车里走出来互骂甚至动手,这也就是说,因为别人看不见,就降低了对自己的道德要求,所以容易发火,这个说法的说服力不够。那到底为什么一个人在开车和不开车的时候会有那么大区别呢?

根据这本书的观点,我们也可以推测,这就属于太专注于自己的目标了,就跟我们找东西一样,当你进入开车模式时,你的目标很明确,就是到达目的地,而且你还要全神贯注地驾驶、注意路况,你大脑的带宽完全被占据了,这个时候,你的其他脑区、包括共情能力就会出现短暂关闭,一旦你的目标出现阻碍,比如有人挡住了你的去路,你就会恨不得把他当作石头一样踢走,而根本没有空闲的脑区去思考,对方是不是也很着急赶路。

所以,一个恶行是怎么发生的?它需要两方面的因素共同成立,首先,关闭共情是前提条件。如果你产生超强共情的话,就算你决定好了要作恶,你也是下不了手的。但共情能力在人群中的分布并不均匀,那些天生就没有共情能力的人,作恶的可能性就大一些,但要注意的是,他们只是失去了一道阀门,并不会就一定作恶。

这个时候,会不会触发第二个因素就很重要。一般来说,除了精神病态型人格,其他零度共情的人,作恶的可能性都不大。不过,即便是正常人,在特殊情境的刺激下,也会出现共情暂时关闭的情况,很多激情杀人案例就是这么出现的。

所以一个恶行要发生,必须同时满足这两个条件,可惜的是,虽然有两个条件的限制,但毕竟人类人口基数大,无论是历史上还是现在,恶行还是非常多,尤其在特殊环境比如战争的刺激下,恶行就会更多,但好在共情能力的分布是中间多,两头少,好人的比例还是要远远大于作恶的人。

这本书给“恶”做出了科学解释,我们从两个部分重新拆解了残酷行为是怎么发生的。

第一部分,我们了解到人之所以能够狠下心来作恶,其实是因为共情能力关闭,而共情能力取决于我们大脑里至少10个脑区的共同作用,也正是这个原因,我们的共情能力有高有低,但这并不受我们自己人为控制。

第二部分,我们了解到,共情能力特别弱的人也分好几种类型,但并不是每一个共情能力弱的人都会作恶,后天环境影响和特殊情境刺激也很重要,即便是共情能力正常的人,在一些特殊情境的刺激下,尤其当你太沉浸在某一个单一焦点的时候,也会出现短暂共情关闭的状态,做出一些令自己后悔的行为。

撰稿:杨霁琳 转述:徐溟旭 脑图:摩西脑图工作室

划重点

1.本书的作者是剑桥大学精神病理学教授、自闭症专家西蒙·巴伦-科恩,他给“恶”做出了科学解释,探讨人类的恶行是怎么发生的。

2.本书将残酷行为的发生机制拆分为两个部分。人之所以能够狠下心来作恶,首先是因为共情能力关闭;其次是后天环境影响和特殊情境刺激,当人太沉浸在某一个单一焦点时,也会出现短暂共情关闭的状态。