《这世上的偶然》 李南南解读

《这世上的偶然》| 李南南解读

关于作者

想田和弘,日本极具影响力的新生代纪录片导演,“观察电影”的提倡和践行者,以极简的自然主义表现方式切入日本社会的重要公共议题,凭生活流影像揽获多个国际电影节纪录片大奖,被称为纪录片大师小川绅介接班人,有“日本怀斯曼”之誉。

关于本书

本书是日本纪录片导演想田和弘的一次创作总结和生活体悟的记录。想田和弘以创作“观察电影”著称,深度介入了日本社会的诸多公共议题,在国际纪录片界屡获好评。书中探讨的内容包括:纪录片的伦理与禁忌、电视纪录片的思维陷阱、客观真实与纪录片的关系等重要话题。

核心内容

什么叫偶然?这是构成我们每个人人生的方式。这话乍一听好像很大。但是,仔细想想,是什么造就了每个人的独一无二?不就是我们各自经历的偶然吗?假如没有这些偶然,人生就变成了流水线上的标准化商品。我们都经历类似的教育,学着类似的专业,从事着同样的工作。但是,人和人之间的差异为什么这么明显?不就是因为我们在共同的必然之外,经历着各自的偶然吗?换句话说,是这些连续的偶然,造就了人生。同样,要呈现真实的世界,就要去捕捉这些连续的偶然。而纪录片,就是关于偶然的艺术。

你好,欢迎每天听本书。

今天为你解读的,是一本稍微有点冷门的书,叫《这世上的偶然》。这本书的中文版,是2019年出版的。看过的人不多,但评分普遍不低。这本书主要讲的是,日本的纪录片导演,想田和弘,对于纪录片的思考。

估计听到这,很多人可能一头雾水。冷门的书,作者也不出名,而且并不是每个人都喜欢看纪录片。不管怎么看,这本书好像都离我们有点远啊。

在这里,我想先说说,我对这本书的感受。因为工作的原因,我在过去很长一段时间里,专门从事纪录片研究,也看过不少关于纪录片的书。在这些书里,假如只能推荐一本给外行看,我的首选,就是这本书。

原因有两个。

首先,这本书就像一根火柴。能在很大程度上,点燃你去看纪录片的冲动。因为它会告诉你,纪录片,其实一直都是一个被低估的物种。它的价值,是任何东西,包括新闻、报纸、电影都无法替代的。不管你以前有没有看纪录片的习惯,看完这本书之后,你大概率上,都会想马上找几部片子来看一看。但是,世界上的纪录片那么多,应该从哪看起呢?这就要说到,这本书的第二个价值了。

这本书就像一个导游。要知道,纪录片不仅多,而且分类非常混乱。即使是专业的纪录片教材,在名目上也没有统一的标准。换句话说,纪录片就像是一个,摆放有点乱的博物馆。而这本书,就像是贴身的导游。它能让我们迅速搞懂,应该如何选一部高级的纪录片?或者说,应该如何高级的跟人谈论纪录片。这就好比一个从来没听过音乐的人。他总想知道,听那首歌,能显得特别高级一样。这本书,就有这个作用。当然,有关纪录片的书有很多,为什么一定选这本呢?这就要说到,这本书的作者了。

本书的作者想田和弘,属于那种特别有操守,而且又很有灵气的导演。举个例子你感受一下。他曾经受某个电影节邀请,拍摄一部以和平与共存为主题的纪录片。但是他觉得,这个主题没法表现。因为一旦牵扯到这个主题,你就免不了要去拍大量的政要官员。但是,这些人会把真实的一面展现给你吗?你确定自己拍到的是真的吗?你看,这是一个纪录片导演的职业操守,追求真实。但是,他最后还是把这个片子拍了。怎么拍的呢?他构思的重点不是人,而是猫。他的岳父养了一群猫,但是,附近总有野猫过来和家猫抢食。他就拍摄,野猫和家猫之间的和平和共存,是怎么发生的?你看,这是不是既表达了主题,又保证了真实?这部影片后来还获得了业内的高度评价。片名叫就叫《和平》。中文译名是《完全和平手册》,有兴趣你可以看看。

现在,想田和弘是亚洲最受追捧的纪录片导演之一。日本大导演是枝裕和,还有凭借《寄生虫》拿下奥斯卡最佳影片的韩国导演奉俊昊,都对他十分推崇。你看,有这么一个人。他使劲拽着你,让你一定要看纪录片,甚至还专门为此写了一本书,你总要听听他的理由吧?

接下来,我就从这个问题出发,为你解读这本书。

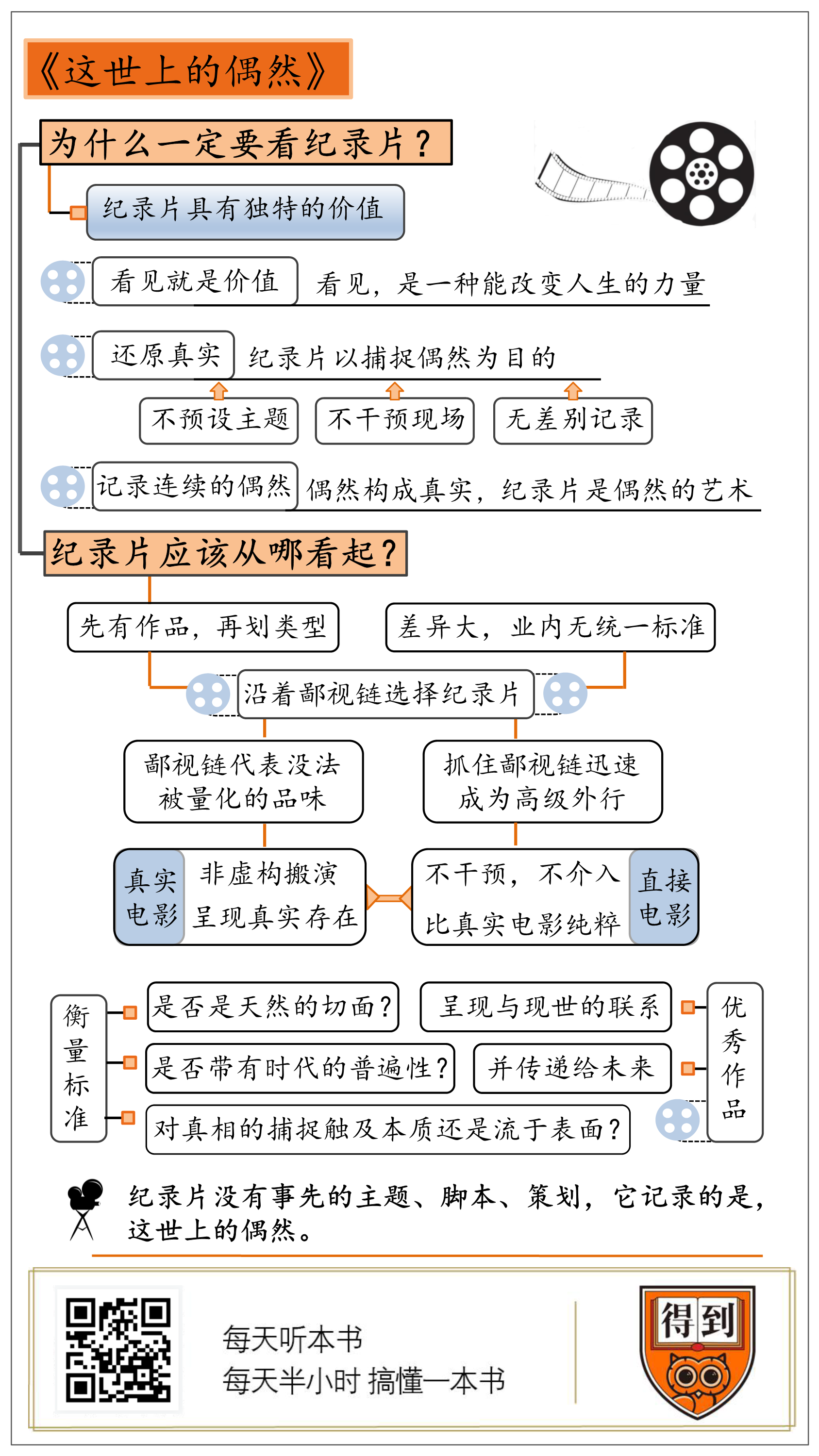

首先,第一部分,我们就说说,你为什么一定要看纪录片?估计很多人一听这个问题,马上就会跟着问一句,就是纪录片对我们来说,到底有什么独特的内涵?这是个特别自然的思考习惯。

但是,我想说,当你去问,纪录片到底有什么内涵时,这个问题,本身就有问题。因为这个问题其实有一个潜台词。就是在纪录片里,一定有什么形而上的,更重要的东西。在表象之下,一定还有内涵,这个内涵才是最重要的。就像考阅读理解,问你作者这段话,想表达什么意思一样。这种情况放在小说里合适。但是,放在纪录片身上并不适用。因为对纪录片来说,最重要的意义,根本就不是什么形而上的深层内涵。它最重要的价值,就在于画面本身。没错,对纪录片来说,看见,就是价值。

这话乍一听好像有点抽象。咱们说个故事。在前两年,有一部电影叫《登月第一人》,讲的是美国人第一次登月的事。在结尾,阿姆斯特朗,也就是第一个登月的宇航员。他站在月球表面,看着远方发亮的地球,这是人类第一次从这个角度看地球。当时,他说了一句独白。他说,我确定,从见到这些的这一刻起,我们的人生将永远改变。这是任何东西都不能替代的。

你听出来了吗?看见本身,就是一种改变人生的力量。不需要道理,不需要认知,不需要形而上的洞察,只是因为你见过这个景象,只是因为看见这个行为本身,你就会变得不一样。这种改变,是任何其它的方式,比如看书、上课、做学问,都替代不了的。就好比,你看尽了世界上,所有关于登山的书。跟你真正站在山顶山,看着云层在你脚下流动。这是两种完全不同的生命体验。

而纪录片最大的价值,就在于,看见本身。它让我们看见真实的世界,真实的人生。

要特别说明的是,这件事不光是一个个人感受。它是有扎实的科学依据的。已经有脑科学研究表明,人脑中,有一半以上的神经网络,跟视觉有关。这就意味着,切切实实的看到一个东西,对大脑带来的影响,在神经网络上激发的改变,是其它任何形式都不能替代的。

这就是为什么很多纪录片导演,要不惜代价的去拍摄那些难度极高的镜头。比如火山、深海、战场。为的就是让我们看见。因为知道和看见,是完全不同的两种体验。

说到这,你可能会说,没错,看见真实世界,这是一种价值。但是,我们可以通过其它的方式来看啊。比如电视新闻,这不也是让我们看到真实的世界吗?它难道还能是假的?

说到这,我想先跟你讲一个故事。那就是911。当年,911袭击发生之后,几乎全世界的记者,都在第一时间奔赴纽约。这是千载难逢的新闻现场。作者当年,也是一名记者。他接到的任务是,去拍摄一条以眼泪和互助为主题的短片。

你看,这个主题好像很合理。灾难刚刚发生,人们肯定是正沉浸在悲痛当中,眼泪不缺。而且大家肯定得互相帮助,互助的主题,也是现成的。

但是,等他到了现场,才发现跟想象中不一样。眼泪和互助,不是没有,但是很少。大多数人在干什么呢?在世贸大厦附近挤满了来拍照留念的游客。他们以还冒着黑烟的现场为背景,比着剪刀手拍照。离现场稍远一点的地方,情侣们在咖啡馆里聊天,看起来就跟平时一样。而最热闹的地方,是市中心的批发市场。小贩们在哄抢星条旗。因为袭击刚刚发生,大家肯定要游行。而星条旗是游行的标配,到时候一定抢手。

你可以想象一下,作者当时的心情。眼泪和互助是真相。但是,别的难道就不是真相了吗?

注意,这不是说,新闻拍下的画面就不真实。而是想说,只要我们在看到一个东西之前,内心先预设了某种主题,某种框架,这就会阻碍我们去观察一个东西的全貌。就拿911的现场来说,眼泪和互助,这确实是真的。但是,一旦你带着这个主题去拍摄,就会自动过滤掉另一部分真实。不管你是电视新闻,还是报纸、广播,一旦事先对这件事有期待,它就会妨碍你记录更全面的真实。

换句话说,要想记录真实,你就必须先抛掉内心预设的框架,把一切主题都忘记。说到这,你可能会说,纪录片难道就不需要主题了吗?当然需要。只不过,纪录片,确切的说,是一部分纪录片的主题,可以在事后形成。而在拍摄过程中,导演内心是不预设任何主题的。

说到这,得稍微介绍一点背景知识。在纪录片里,有一类叫观察电影。也一直被行内认为是,最纯粹的纪录片。这类纪录片的主张,可以用一句话概括,那就是,创作者要做墙上的苍蝇。苍蝇什么样?首先,它不干预现场,不介入被摄对象。其次,它本身不带立场。对环境里的任何人都没有偏见,是无差别的观察记录。而本书的作者想田和弘,拍摄的就是这一类纪录片。

从这个角度看,纪录片,和任何一种影像形式都不一样。其它形式,都有事先的主题、脚本、策划。它们呈现的,都是一种必然。也就是前期怎么设计,后期就怎么呈现。但是,纪录片正好相反,它记录的是,这世上的偶然。也就是,不管发生什么意想不到的情况,我都要记录下来。

比如,你要拍摄一位富豪。你计划的是,富豪开着豪车出场。但是,富豪当天偏偏开了一辆破旧的二手车。很多人肯定会觉得,这跟预想的不符,得换车,重拍。但是,在纪录片导演看来,这正是最有意思的地方。富豪为什么要开破车?是不是有什么不为人知的原因?顺其自然的记录,你往往会发现一个更真实的人物。

换句话说,纪录片是以捕捉偶然为目的的。偶然的潜台词,是去掉一切框架,刨除一切预设的主题。这能让我们发现更真实世界。这也是你一定要看纪录片的第二个理由。

你可能会说,假如仅仅是捕捉偶然,纪实摄影也有这个功能啊。从这个角度看,纪录片的价值好像也不是唯一的啊。这就要说到,纪录片的第三个独特的价值了。它记录的是,连续的偶然。

什么叫连续的偶然?简单说,这是构成我们每个人人生的方式。这话乍一听好像很大。但是,仔细想想,是什么造就了每个人的独一无二?不就是我们各自经历的偶然吗?假如没有这些偶然,人生就变成了流水线上的标准化商品。我们都经历类似的教育,学着类似的专业,从事着同样的工作。但是,人和人之间的差异为什么这么明显?不就是因为我们在共同的必然之外,经历着各自的偶然吗?

换句话说,是这些连续的偶然,造就了人生。同样,要呈现真实的世界,就要去捕捉这些连续的偶然。从这个角度看,纪实摄影,它捕捉的是一个孤立的画面,并不连续。这也是你为什么一定要看纪录片的第三个理由。因为连续的偶然,构成了真实的世界。而纪录片的价值,就在于捕捉这些连续的偶然。

好,以上就是第一部分内容。你为什么一定要看纪录片?其实,这些理由可以总结成一句话。那就是,假如我们要给所在的时空,给这个时代制作一枚标本。那么,这个标本就是纪录片。简单说,纪录片,就是时间的标本。它的价值会越来越大。

比如,就在2020年,网上有一组视频火了。有人修复了100多年前的老北京影像。把以前的老镜头清晰度提高了,并且全都上了色。尽管我们在文字里,在照片里,无数次看到类似的描述。但是,当你真正看到这些活动的影像时。你还是会觉得,你好像从中获得了什么新东西。具体是什么,又说不清。其实,这就是看见的力量。同样,你可以试想一下,假如再过1000年,未来的人想了解我们这个时代,想知道我们是如何生活,如何思考?他们会通过什么?大概率上,纪录片是个首选。还是那句话,真实世界,是由偶然构成的,而纪录片,就是关于偶然的艺术。这就是为什么,你一定要看纪录片。

但是,纪录片那么多,应该从哪看起呢?估计很多人不会把这当做一个问题。毕竟,拍,我们不懂。但是,看,谁不会?其实,放在纪录片这件事上,看,还真是一个问题。因为它的分类实在太乱了。

它不像电影,已经有一套现成的模式。你在开拍之前,就已经按照这个模式规划过。而纪录片的主题,是在拍摄完成后,或者拍摄过程中发现的。

换句话说,电影是先有类型,再有作品。而纪录片是先有作品,然后再根据作品的内容,给它划定一个类型。你可以把电影比作一个摆放整齐的资料库。你只要有一个索引目录,比如相关的网站、杂志、影评,就知道该从何看起。而纪录片,就像一个展品随意摆放的,巨大的博物馆。它没有结构,没有逻辑。

假如你身边有看纪录片的人,你可以去问问他们,喜欢什么样的纪录片?你会发现,虽然都叫纪录片,但他们说的根本就不是一种东西。比如,有的纪录片耗时几十年,一直跟踪一个人拍摄,想呈现一个人的一生。但有的纪录片,只是拍拍街边的美食,几分钟一集。还有的纪录片,甚至不用拍摄,全是特效。比如,讲宇宙,讲外星人的纪录片。

这个差异有多大呢?打个比方,假如说,电影和电影之间的差异,就像人和人之间的差异。虽然脾气秉性不同,但总归,是同一种生物。那么,纪录片彼此之间的差异,就像鲸鱼和大象之间的差异。顶多算都是动物。但完全是两个不同的物种。

而且,要知道,不光是观众看起来差异大。就连专业的纪录片教科书,也没有统一的分类。比如什么直接电影、真实电影、观察电影,等等。光是这些名词,就能把人绕晕。直到今天,有关纪录片的流派类别,业内还没有一个统一的标准。

当然,作为观众,我们可以不用知道圈内人的争论。我更关心的是,应该怎么看?就好比听歌,应该从哪种类型听起,会显得比较高级?一旦转化到这个视角,问题就容易回答了。就像面对一个博物馆,假如让你规划展品,可能很难。但是,假如让你当个导游,带人到处转转,这就容易多了。前面说过,这本书,就有这个导游的功能。

接下来,第二部分,我们就说说,纪录片应该从哪看起?我结合这本书里的内容,总结出了一种最实际的观影方法。那就是,沿着鄙视链看。

虽然纪录片是一个大范畴,包容性很强。但是,但凡这件事跟创作沾边,它都会出现一个东西,那就是鄙视链。比如,同样是摇滚,玩金属的就看不上玩朋克的。再比如,同样是说唱,搞地下的就看不起搞商演的。再比如,同样是电影,很多拍文艺片的就总觉得自己比商业片高级。

对于内行来说,鄙视链是个特别烦人的东西。它不受奖项的影响,不受商业价值的左右。跟你受不受欢迎,更没什么关系。你摆脱不了,也改变不了。但是,对于欣赏的人来说,鄙视链其实是个特别好用的东西。因为它代表了一种没法被数据量化的品味。只要抓住这个鄙视链,你就能迅速成为一个高级的外行。

对纪录片来说,它本身是处在鄙视链的上端的。比电视剧、综艺节目这些都要靠上。但是,纪录片内部,其实也存在这么一个鄙视链。而且这个鄙视链很简洁,只包括两派阵营。第一派叫真实电影。你现在在电视上看到的绝大多数纪录片,都属于这一派。它是把一个真实存在的事,呈现出来。至于方式,你可以上一些技术手段。可以访谈、可以摆拍、可以加解说词。在纪录片界,有一个概念,叫非虚构搬演。大概指的就是这个意思。你可以借助一些演绎手段。但事件本身必须真实。

但是,注意,非虚构搬演,这里面毕竟还有个演字。在很多人看来,这还是不够纯粹。那什么叫纯粹呢?就是你在拍摄时,都不能跟被摄对象发生任何形式的关系,不能采访,不能跟他们说话,只能静静的拍。这就是咱们要说的第二个流派,叫直接电影。顺便一说,这本书的作者,想田和弘所主张的观察电影,本质上也脱胎于直接电影。

有关这两个流派的关系,虽然没有直接挑明。但很多内行普遍是有这么一种感觉。就是拍直接电影的人,会更有优越感。因为从血统上看,你对现实的干预更少。你的纪录片血统更纯粹。

说到这,你可能会说,要想减少对现实的干预,这不是很简单吗?只要拿着摄影机静静的拍不就得了?它们凭什么处在鄙视链的上端?假如你这么想,我想先给你讲一个故事。

贾樟柯有一部电影叫《三峡好人》,讲的是三峡移民的生活状态。但是,他在拍摄这部电影之前,其实是先拍了一部相同题材的纪录片,叫《东》。他觉得,要想展现这个主题,纪录片肯定是最合适的,原汁原味。但是,就在这个片子的拍摄过程中,他偶然发现一件事。就是他拍摄的一位老人,在镜头前表现得一直特别自然,特别从容。但是,摄影机偶然捕捉到了老人的一个笑。这个笑特别奇怪,看起来有点狡黠,好像是不经意间流露出来的。贾樟柯对着这个镜头,看了好几遍。终于明白,对于这个一辈子没见过摄影机的老人来说,他对镜头有一种天然的戒备。想到此处,贾樟柯明白,想通过一部纪录片,把这个主题真实的表现出来,太难了。因为你拍到的人,展现的未必是真实的一面。纪录片有局限,不如电影挥洒自如。这才有了后面拍摄《三峡好人》的念头。

从这个角度看,要想通过纪录片,来记录一个人真实的一面,这比拍电影还要难。波兰导演基耶斯洛夫斯基曾经说过,拍纪录片就好像掉进了自己设下的陷阱,你越想接近某人,那人就会躲得越远。那么,要想记录真实,怎么办?只有一个办法,耗时间。你跟一个人接触的时间,必须足够长。长到你融入他的生活,长到他能习惯你的存在,把你当成空气。

但是,这又带来另一个问题。那就是风险。你看,假如把几年的时间都耗在一个人身上,万一最后拍砸了怎么办?比如,万一对方就是没法接纳你。或者中途退出拍摄。很遗憾,没办法。拍这种纪录片,本身就有赌的成分。借用作者的原话。纪录片就是这样一种脱下铠甲,并且把自己的身体和意识向世界开放的手法。复杂离奇的现实,以让人无法预料的方式展开。这是纪录片式的惊天动地。危险,但趣味无穷。

注意,我们虽然一直在说鄙视链,但这毕竟是行业内部的事。我们真正需要知道的,不是鄙视链本身,而是它呈现出的一个大概的趋势。那就是,一部纪录片是否高级,跟它是否纯粹,是有很大的关系的。

就像前面说的,纪录片是给时间制作一枚标本。那么,衡量这枚标本好不好,无非就三个标准。第一,它是不是一个天然的切面?人为编写的肯定不行。第二,这一刀够不够广,也就是,它是否带有这个时代的普遍性?第三,这一刀够不够深。也就是,你对真相的捕捉到底是触及到本质,还是流于表面?

其实,所有这些标准,都可以总结成一句话。就是一部好的纪录片,应该呈现出跟现世的联系,并且把这份联系,传递给未来。简单说,就是再过50年,这部片子是否仍然值得看?假如值得,你现在就应该马上看。

按照这个标准,我个人认为,那些用特效堆出来的科普纪录片,比如讲外星人、吸血鬼、猎奇的,价值就不算太大。你可以想象一下,再过20年,当我们有了先进的特效,这些题材肯定会被重做一遍。当年的片子不大会再有人看。

但是,一旦一个片子呈现出跟现世的联系,随着时间的推移,它就会越来越有价值。比如,法国导演雅克·贝汉拍摄的《迁徙的鸟》。这应该是全世界最成功纪录片之一了。全片讲的就是候鸟南迁北移的过程。为了最大限度的记录真实的画面,全片拍摄历时四年。光航拍设备就有好几种。比如摄影师乘坐滑翔机拍摄,热气球拍摄,等等。但是,全片最出彩的地方,在于它回答了一个问题。那就是,当大自然的一切,森林、岛屿、天空,当这些遍布了人类文明的足迹,比如猎枪、农田、高楼。这些改变,对一群迁徙的鸟来说,到底意味着什么?这其实是在记录此时此刻,人和自然的关系。

再比如,获得过奥斯卡最佳纪录片的《徒手攀岩》。全片只是那么静静的拍摄,静静的记录。即使是主角攀登最危险的岩壁,摄影师也都一路跟到底。即使100年后的人再看,也会知道,此时此刻,有一个人,曾经这样生活。更重要的是,从这个片子能看出,我们这个时代是怎么看待他的。我们把他当成勇士。这是这个时代的价值观底色。

再比如,《舌尖上的中国》,很多人都把它当成一部美食纪录片。但是,根据执行总导演自己的说法,她拍的从来都不是一部美食纪录片,而是中国的国家地理。也就是,此时此刻的中国人,到底是怎么跟食物相处的?食物对中国人来说,到底意味着什么?它记录的是一个民族的生活哲学。类似的例子还有很多,我们在这就不多说了。

好,以上就是第二部分内容。应该挑选什么样的纪录片?选择标准很简单。一部纪录片好不好,不是看它现在有多少人喜欢,而是看它会给未来留下什么。

到这里,这本《这世上的偶然》的精华内容,已经为你解读完了。其实,关于你为什么要看纪录片,还有一个最简单的理由。因为它是最大公约数。假如全家人在一起,或者朋友聚会,不知道看什么好。那么挑一部纪录片,准没错。至于怎么选择,其实还有一个更简单的方法,就是盯住纪录片节。目前全世界有八大纪录片节,我推荐你关注两个。第一个是荷兰的阿姆斯特丹国际纪录片节,这是全世界最大的纪录片节。选片比奥斯卡更开放,类型更丰富。第二个是咱们广州的国际纪录片节,里面能看到很多优质的国产纪录片。假如你有时间,推荐你去看看。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。你可以点击文稿里的红包按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

对纪录片来说,最重要的意义,不是形而上的深层内涵,而在于画面本身。

-

连续的偶然,构成了真实的世界。而纪录片的价值,就在于捕捉这些连续的偶然。

-

一部好的纪录片,应该呈现出跟现世的联系,并且把这份联系,传递给未来。