《混乱的猴子》 李南南解读

《混乱的猴子》 | 李南南解读

关于作者

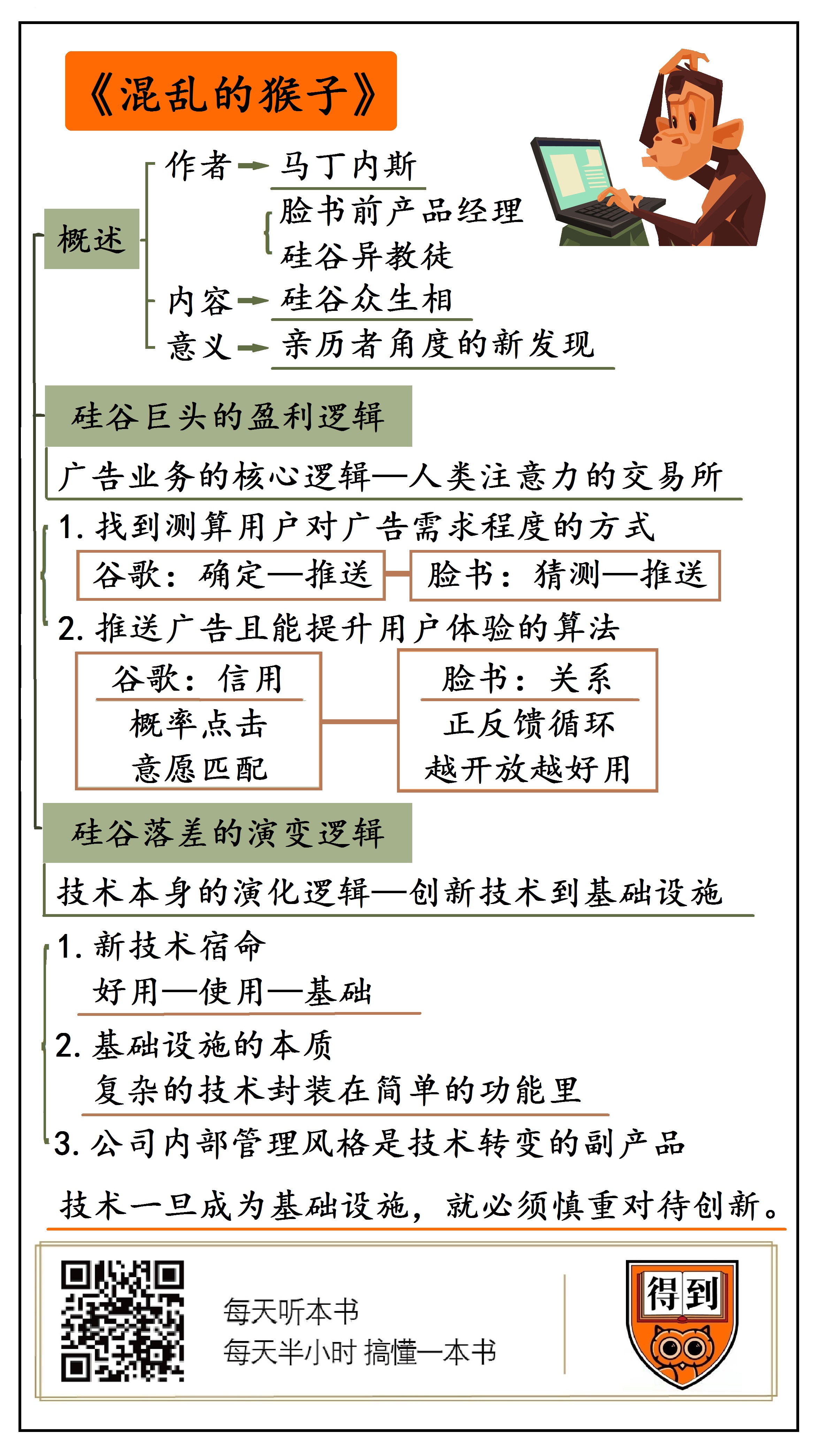

这本书的作者马丁内斯,是加州大学伯克利分校的物理学博士,在华尔街的高盛集团总部做过量化分析师。再后来,又去脸书做了产品经理。这本书主要讲的,就是他在硅谷见证的那些不太聪明、不太合理的事情。比如,给竞争对手使点见不得人的小手段,同事之间私下搞点小动作,排挤对方的创意,等等。因为揭露了很多八卦,作者也因此得了个外号,叫硅谷异教徒。

关于本书

这本书观点犀利,语言风格大胆。作者曾在高盛、脸书等多家知名企业的核心部门工作。作为一个创业后公司被收购,转而进入大公司工作的硅谷人,作者既讲述了创业过程的艰难险阻,又分享了脸书政治的风云变幻。这本书揭开了社交媒体和在线广告的演变过程,揭示了它们如何侵入我们的生活并塑造我们的未来。

核心内容

这本书从一个一线亲历者的角度,解答了脸书和谷歌这两家硅谷巨头的盈利逻辑。估计很多人可能知道,脸书最大的竞争对手,其实不是任何社交网站,而是谷歌。两家公司交锋的主要阵地,就是用户数据。更确切地说,是如何争夺更多的数据,并且把数据通过广告变现。而作者本人,恰好就是脸书广告部门的产品经理,算是这场交锋的一线战士。作为一线战士,他就必须搞清楚两件事:对手的行动逻辑,和自己的行动逻辑。所以,他在书里花了大量的篇幅,来分析谷歌和脸书。你会发现,这两个公司都做到了一件很不可思议的事情,那就是,他们做的广告越多,用户的体验反而越好。那么,到底是怎么做到的呢?这本书将告诉你。顺便一说,这虽然是作者在几年前做的研究,但直到今天,两家公司在广告投放上,仍然沿用着这套逻辑。

你好,欢迎每天听本书。

今天要为你解读的书叫《混乱的猴子》。它主要说的是,一个叫安东尼奥·加西亚·马丁内斯的人,在Facebook,也就是脸书,当产品经理时,见到的硅谷众生相。这个众生相,假如用一句话总结,那就是书名,混乱的猴子。

什么叫混乱的猴子?这其实是奈飞公司的一个叫混乱猴的测试软件,它的作用是时不时攻击自己的系统,以此来测试系统的稳定性。而在作者看来,硅谷的精英们,就像这群专门捣乱的,混乱的猴子。

这本书的作者马丁内斯,是加州大学伯克利分校的物理学博士,在华尔街的高盛集团总部,做过量化分析师。再后来,又去脸书做了产品经理。这本书主要讲的,就是他在硅谷,见证的那些不太聪明、不太合理的事情。比如,给竞争对手使点见不得人的小手段,同事之间私下搞点小动作,排挤对方的创意,等等。因为揭露了很多八卦,作者也因此得了个外号,叫硅谷异教徒。

但是,估计听到这,很多人可能会有点迟疑。毕竟,所有的大公司,还有竞争激烈的领域都是这么斗来斗去的啊。好像没什么新鲜的。我其实也有这个感受。假如是看八卦,我们可以直接去看原书。而之所以要解读,其实是因为这本书在作者的经历之外,提供了两个有趣的角度。

第一个是,这本书从一个一线亲历者的角度,解答了脸书和谷歌,这两家硅谷巨头的盈利逻辑。估计很多人可能知道,脸书最大的竞争对手,其实不是任何社交网站,而是谷歌。两家公司交锋的主要阵地,就是用户数据。更确切地说,是如何争夺更多的数据,并且把数据通过广告变现。而作者本人,恰好就是脸书广告部门的产品经理,算是这场交锋的一线战士。作为一线战士,他就必须搞清楚两件事:对手的行动逻辑,和自己的行动逻辑。所以,他在书里花了大量的篇幅,来分析谷歌和脸书。你会发现,这两个公司都做到了一件很不可思议的事情,那就是,他们做的广告越多,用户的体验反而越好。那么,到底是怎么做到的呢?咱们后面细说。顺便一说,这虽然是作者在几年前做的研究,但直到今天,两家公司在广告投放上,仍然沿用着这套逻辑。

第二个角度,我们要回到作者的感受。前面说过,在作者看来,硅谷不过是一群混乱的猴子。要知道,这可不是他一个人的偏见。早在1980年,硅谷有人就发明了一个词,叫雾件。烟雾的雾,硬件的件。专门指那些,一开始被大肆追捧,但是实际上三年五载都实现不了的,像雾一样缥缈的技术。也有人管这种现象,叫做硅谷的过度承诺文化。注意,过度承诺这个词,你细品,是不是多少有点吹牛的味道?

那么问题就出现了,硅谷为什么会带给人这么大的落差?为什么好多抱着雄心壮志前往硅谷的人,会对它那么失望?为什么很多一开始很新锐的企业,一旦做大就会变得很平庸?在追寻这个落差的过程中,你会发现,硅谷的科技公司,似乎都在重复某种宿命。那就是,从超凡变得平淡。而且造就这个结果的,不是任何人力因素,而是技术本身的演化逻辑。

接下来,我将针对这两个发现,分成两部分,为你解读这本书。

首先,第一部分,我们说说,谷歌和脸书,在这场竞争中,各自演化出的广告逻辑是什么?

你可能听说过,脸书最大的竞争对手就是谷歌。但是,仔细想想,这两家公司为什么会成为竞争对手呢?从业务上看,两家公司不挨边啊。

这其实是因为,它们最底层的盈利逻辑,其实非常像。用作者的话说,它们是目前世界上,最大的两个人类注意力的交易所。也就是,把注意力转换成钱的地方。

先看谷歌。它的收入主要来自于关键词拍卖。这早就不是什么秘密。比如,一个律师事务所,买下了离婚诉讼这个关键词。那么当有人搜索这几个字时,它的网站,就会排名靠前。

站在用户的角度,整个过程大概是,我先对这个关键词产生兴趣,然后主动找到谷歌。而谷歌是在我已经确定,自己对什么感兴趣的情况下,向我推送广告。

好,我们再看脸书。跟谷歌有点不一样。脸书是在我不知道自己喜欢什么的情况下,猜测我的喜好,然后再给我推送广告。比如,我可能只是去上面看看朋友最近的动态,然后点个赞。但是,这些点赞数据会被搜集起来。脸书用它们来分析你有哪些朋友,你的收入大概是多少,你可能对什么东西感兴趣。然后根据这些推送广告。

说到这,你肯定已经发现,不管二者的产品有多么不一样,但它们创造财富的方式是非常像的。那就是把你的注意力搜集起来,然后把它变成广告收入。这就是为什么,两家公司都把对方看成最大的竞争对手。

当然,到这一步,并不算什么新发现。真正有意思的地方在于,这两个公司,是怎么做到,一直推送广告,甚至是把广告当成是最大的现金流的情况下,保持用户的使用体验的?

你看,提起广告,好多人都觉得它很碍事。比如电视上的插播广告,视频网站上的片头广告,都巴不得它们消失才好。但是,在使用谷歌和脸书时,很多用户对广告好像并不是特别抵触。毕竟,假如广告降低了品牌形象,破坏了用户的使用体验,对谷歌和脸书这种巨头来说,是非常不划算的。

那问题就出现了,谷歌和脸书,它们不仅没让广告打断用户的使用体验,反而还提升了体验。到底是怎么做到的呢?

先说谷歌,它的做法,是在算法上,做出了三个小设计。

第一个小设计,是排序逻辑。注意,这不是针对广告的逻辑,而是谷歌针对所有关键词搜索的逻辑。很多人都觉得,谷歌是按照关键词的匹配度排序。这样好像显得更准确。但事实是,谷歌采用的排序算法,要更复杂一些。为了便于理解,我个人觉得,可以管它叫信用排序。也就是,排序结果不是按照关键词的匹配程度,而是按照网站的可信度。

你看,假如仅仅按照关键词匹配度排序,假如我搜索巧克力,那么假如某个网站,在页面上全都打上巧克力这三个字,这个网站就会排到第一。但显然,这对用户没什么价值。

所以,谷歌的做法是,信用排序。也就是,在包含这个关键词的网站中,看哪个网站最可信。怎么判断呢?是看这个网站,被多少个大网站引用过。比如,某个网页里虽然只包含一个巧克力关键词,但是,这个网站同时被另外几个门户网站引用过,那么它在搜索结果里排名就靠前。

你看,这个逻辑其实跟真实世界很像。我们判断一个人可不可靠,不是看他的简历有多厚,而是看有多少牛人愿意为他背书。

好,这是谷歌搜索的基础算法,我们管它叫信用排序。这保证了用户最基本的使用体验。现在,假如你想往里面加广告,请问怎么做,才能让用户不那么反感呢?

前面说过,谷歌的广告逻辑是,关键词拍卖。出价越高,排名越靠前。但是,假如真是这么简单的话,就很可能破坏用户的使用体验。毕竟,我们不知道这些肯出钱买关键词的网站,用户到底喜不喜欢。比如,你只是搜索了脚扭了这几个字,而排在第一的,却是卖轮椅的网站。你的体验肯定不会太好。

所以,谷歌在排序上,有一个小设计。它不是直接按照商家出价来排名,而是在这个价格的基础上,乘以用户在搜索这个关键词的前提下,点击这个网站的概率。比如,你在搜索巧克力时,同时显示两个网站,一个是卖巧克力的网站,一个是减肥网站。可能减肥网站出的钱多一点,但巧克力网站被点击的概率特别高,那么在排序里,巧克力网站排名就会靠前。

你看,这就在一定程度上,照顾了用户的使用体验。你虽然会搜到广告,但排在前面的广告,都是你更有可能需要,更有可能点击的广告。

而且谷歌这门生意最高明的地方在于,关键词的定价标准,并不是越普遍的关键词定价越高。比如减肥、美食、穿搭。而是越有可能导入消费行为的关键词,定价越高。也就是,一个关键词匹配的消费意愿越强,这个关键词就越贵。

比如,谷歌历史上,最昂贵的关键词,估计很多人猜不到,是一个叫间皮瘤的词。一般是在石棉厂工作的工人,因为环境比较差,容易得这个病。大概在十年前,正好有一批石棉厂的工人,患上了间皮瘤。而工厂又拒绝赔偿。工人没办法,只能找律师打官司。但是,他们又不知道到哪找擅长这类官司的律师,只能上网搜索。那么,他们会搜索什么呢?最直观的关键词,就是间皮瘤。

你看,这个关键词平时几乎不会有人碰。但是,一旦搜索,这背后必定隐藏着强烈的需求。而且这个官司一旦打赢,工人就能拿到一大笔赔偿金。律师费当然也不会低。最后,是一个律师事务所,买下了这个关键词。价格是每次90美元。也就是,你每搜索一次间皮瘤,然后点击排名在第一的律师事务所,这个事务所,就要付给谷歌,或者谷歌的广告营销商90美元。

但是,回到使用者的角度,他们不仅不觉得被谷歌的广告打扰,反而还觉得,谷歌正好满足了他们的需求。

你看,这就是谷歌的广告算法。通过深度计算每个关键词背后的欲望强度,然后根据它来推送广告。这么一来,广告在某种程度上,非但没有降低用户的使用体验,反而还提升了这个体验。

现在,我们再回过头看看脸书。脸书在推送广告这件事上,也实现了类似的效果。但是,它的算法逻辑,跟谷歌不太一样。它是建立了一个正反馈循环。也就是,你要想在脸书上获得更好的使用体验,你就必须得放弃更多的隐私。你放弃的隐私越多,脸书就越了解你。只要对你的了解到达一定程度,那么推送广告这件事的性质就变了,它不是打扰,反而变成了一种服务。

这个正反馈循环其实并不复杂。假如说,谷歌的基础算法是基于信用,那么脸书的基础算法,则是基于关系。比如,推送新闻。按理说,肯定是报纸的头版头条更权威。但是脸书关心的不是一个东西在现实世界中的价值,而是它在你的社交圈子中的价值。你打开脸书之后,收到的新闻未必是报纸头版,但一定是你的朋友,都在看的新闻。

这就导致,你要想让脸书主动给你推送,符合你社交圈子的新闻,你就必须得让它足够了解你。怎么了解?你得充分使用脸书提供的功能。比如经常互动,经常发布状态,经常使用脸书提供的第三方登录功能。

这个逻辑用一句话概括,就是,你越开放,它越好用。放在广告投放这件事上,它就更能准确猜测你的需求,然后给你推送适合的广告。比如,你最近经常浏览育儿方面的信息,经常给晒孩子的人点赞。脸书就可能会猜测,你有要宝宝的计划。它就能给你推送婴儿商品,而且是你的朋友们都买过的产品。你看,对很多收到广告的人来说,这非但不是打扰,反而是一种服务。

当然,很多人可能会说,脸书的广告经常不准。比如,假设有个乐队叫法拉利,你搜索的关键词是法拉利乐队。但是,你却经常收到法拉利跑车的广告。很多人分析过这个问题。其中有一种解释比较合理。这很可能是刻意的包装。把你包装成一个喜欢跑车的人,你的数据会更值钱。当然,这也只是猜测,脸书的具体算法,一直是对外保密的。

好,以上就是第一部分内容。谷歌和脸书,在广告业务上的核心逻辑是什么?简单说,两个公司都找到了某种方式,测算出了用户对某个广告需求的程度。在这个基础上再推送广告,用户非但不会特别反感,反而会更符合他们的需求。

但是,说到这,就引出一个问题。这些业务模式,看起来可持续性很强啊。它很容易进入一个良性的增长通道。但为什么落实在作者的体感,他会对脸书有那么多不满?

接下来第二部分,我们就来看看这个落差到底是怎么发生的?当然,我们不是为了分析作者的情绪。而是想借这个线索,去探索一个问题。为什么那些一开始看起来很酷的公司,最后往往会患上大公司病?

咱们先说说作者在脸书的经历。他的职务是产品经理,负责的产品叫重定向广告。重,就是重新的重。简单说,就是把脸书的站外数据和站内数据结合在一起,更精准地给用户推送广告。在今天,这已经不是什么新技术。但在当时,这个想法还是比较前沿的。

但是,落实在作者的体感,他却从来不觉得自己在搞创新。用他自己的话说,在脸书,产品经理就是一把大便伞。是的,你没听错。假设天上下大便,产品经理就是那把挡住脏东西的伞。

他为什么会有这个感受?说起来也简单。因为脸书内部的干扰信息太多了。比如,部门和部门之间互相排挤,层级制度太复杂,审批决策的周期太长,等等。就拿重定向广告这件事来说,从作者提出想法,到最后扎克伯格拍板,前后用了一年多的时间。这个缓慢的节奏,还有复杂的外部信息,对开发人员的干扰太大了。所以,作为产品经理,他必须要把所有的坏消息都挡在外面,让技术人员安心搞开发。所谓大便伞,就是一个坏消息的屏障。

其实,这些弊病总结成一句话,就是典型的大公司病。按作者本人的说法,他就是因为忍受不了这些,最后才离开了脸书。

当然,站在作者的视角,这就是一个典型的,在职场不得志,最后离开的故事。这太常见了。但是,假如我们回到脸书的视角,就会发现一个问题。这里曾经是全世界最酷的公司之一。借用扎克伯格的原话,他说,他做这个产品,就是想让用户觉得它很酷。但是,从作者的体验看,不管是脸书这个产品本身,还是这家公司,都跟酷没有一点关系。

那么,这个转变到底是怎么发生的呢?不光是脸书,很多硅谷的大公司,都存在这个情况。

有人可能说,是因为公司大了,体制臃肿。也有人说,是竞争太激烈,导致公司在压力环境下,很多决策发生变形。当然,这些原因都有。不过,当我们跳出脸书,去观察整个硅谷,你会发现,这其实还有一个更底层的原因。几乎所有做大的技术公司,都会经受这个规律的影响。那就是,一旦一个技术好用,我们就会把它变成基础设施。而所有变成基础设施的技术,不管它当初有多新锐,最终都将变得像空气一样平淡。而公司内部的管理风格,只不过是这种转变的副产品。

其实,这个道理不难理解。你可以想象一下,自己在20年前,第一次用qq时的兴奋。或者第一次网购,第一次在淘宝上买东西时的兴奋。你可以想象一下,在爱迪生那个时代,当人们第一次看到电灯,肯定也是一样的感觉。

但是,不管是qq还是电灯,它们在出现之后,并没有变得越来越新锐。相反,它们走了另一条路,变得越来越没有存在感。最后,甚至变得像空气一样。你虽然每天都在呼吸,但你很少意识到它的存在。

这其实是很多新技术的宿命。你看,一个技术只要好用,我们就会不停地使用。而人们也会把这个技术当做基础,去设计更多的技术。比如微信,一开始主要是聊天,后来可以支付,现在功能越来越多。这时,它就不再是一个简单的应用,而是变成一个平台,一个基础设施。

而且基础设施的本质是什么?就是把一套复杂的问题,全都封装在一个极其简洁的解决方案之下。把一套复杂的技术,封装在一个简单的功能里。就像高速公路,我们不想了解它背后是怎么设计,怎么建造的。我们只想看到一个平整宽阔的路面。而且,你会希望一条路的设计,追求什么标新立异吗?大概率上不会。因为对一个基础设施,我们最希望的是它好用。而且在创新方面,它们要特别慎重。即使一个微小的改动,牵扯到的因素,也超过我们的想象。就像微信,即使是支付按钮的位置稍微改变一下,很多人都会觉得不适应。它们的每一个改动,必须慎之又慎。

有人曾经说过,一个技术公司成功的标志,就是变得像煤气公司、自来水公司一样。不是越来越酷,而是变成我们离不开的基础设施。

回到作者的体验,我们可以打个比方。这就好比,他原本觉得,脸书应该是那种最新锐的互联网公司,结果去了发现,这个公司今天的气质,更像是一个制度森严的,做基础设施的公司。你说他怎么可能不失望?

注意,这可不是说,大象就不能跳舞,脸书就缺乏创新精神。而是想说,一旦成为基础设施,就必须慎重对待创新。你得知道,哪些地方该创新,哪些地方要特别谨慎。

比如,对脸书来说,它的增长逻辑是,先吸引大学生注册,而大学生里又有很多人有一定的开发能力。脸书再为他们提供平台,让他们去开发更多的功能。而优质的初始社群,和越来越丰富的功能,还会吸引更多的人。而且更重要的是,这些大学生将来会成为社会的中流砥柱,只要他们继续用脸书,脸书就能维持一个稳定的用户基数。

这也决定了脸书的创新策略。针对那些已经非常成熟的功能,要少做颠覆性的改动,因为牵扯到的老用户太多。但同时,针对那些增量的用户,比如年轻人、大学生,就得不断推出新的服务,吸引他们成为脸书的用户。否则,一旦年轻人开始不使用脸书,就等于在根源上,降低了脸书的增长动力。最近几年,这个趋势已经开始出现。越来越多的美国年轻人,已经不使用脸书,而是开始用节奏更快,看起来更好玩的社交工具。比如短视频社交,美国版的抖音,等等。假如你对硅谷的竞争感兴趣,可以去看看吴军老师的《硅谷来信》,或者《谷歌方法论》。里面有很多相关的内容。

好,以上就是第二部分内容。我们借着作者的经历,回答了一个问题。为什么很多一开始特别具有创新精神的科技公司,做大了之后都会患上大公司病?站在技术的角度看,这是很多技术注定的宿命。一旦一个技术好用,我们就有可能把它变成基础设施。而基础设施最重要的是可靠。它们在创新上,必须有一套稳健的策略,不能盲目,更不能激进。

到这里,这本《混乱的猴子》的精华内容,已经为你解读完了。最后,我还有一点个人感受。那就是,针对创新这件事,我们到底应该把握一个什么样的尺度?不能太激进,也不能太保守。那么,什么样的程度最合适呢?作者在这本书里,有一个观点,我觉得很有道理。这是他在离开脸书几年之后,沉淀下来的感受。创新就跟赛车一样,最合适的尺度,应该是让你感觉,有一点轻微的失控感。假如速度太快,就容易彻底失控。但假如你觉得一切都在控制中,那就说明,你还不够快。简单说,就是你所从事的事情,要始终比自己的能力极限,稍微高那么一点点。最后提醒,听书已经上线红包分享功能。你还可以点击文稿里的红包按钮,把这本书免费分享给你的朋友。

撰稿:李南南 脑图:摩西脑图工作室 转述:徐惟杰

划重点

-

硅谷的科技公司,似乎都在重复某种宿命:从超凡变得平淡。而且造就这个结果的,不是任何人力因素,而是技术本身的演化逻辑。

-

一旦一个技术好用,我们就会把它变成基础设施。

-

创新就跟赛车一样,最合适的尺度,应该是让你感觉,有一点轻微的失控感。